что это, в чем отличие, определения

Опубликовано: Рубрика: Гражданство

Разобраться с некоторыми терминами самому порой бывает довольно сложно в силу внешнего сходства понятий и незнания юридических нюансов. По этой причине нередким является вопрос, существует ли отличие между подданством и гражданством. Решение этой дилеммы в наши дни лежит, скорее, в исторической плоскости, но уметь отличать одно от другого все же нелишне.

Содержание

- О чем говорит словарь

- Сходства и отличия

- Права граждан и подданных

О чем говорит словарь

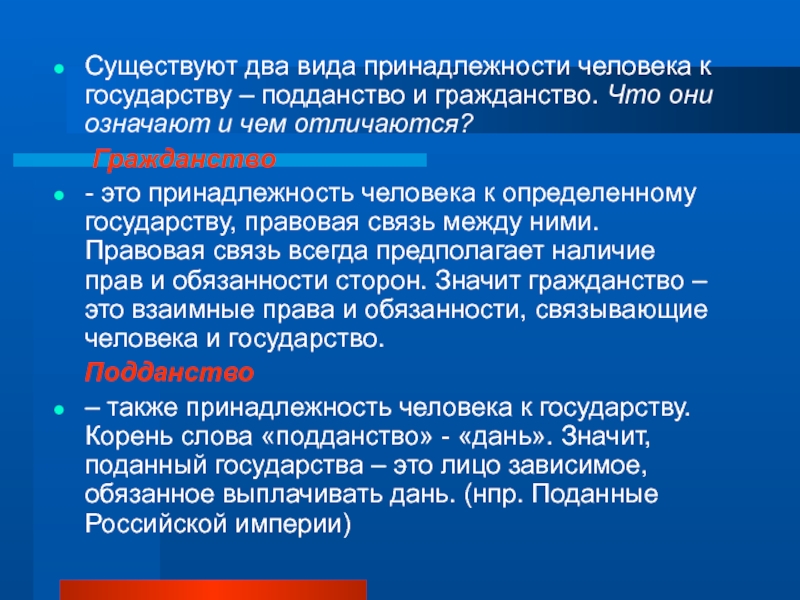

Даже неопытному обывателю понятно, что оба термина имеют некоторое семантическое сходство. Оба они подразумевают принадлежность гражданина к какому-то государству. Но взаимозаменяемость их не будет считаться ошибкой, только если использовать данные слова в бытовом обиходе. В правовом аспекте и в официальных документах это является недопустимой оплошностью и юридической безграмотностью.

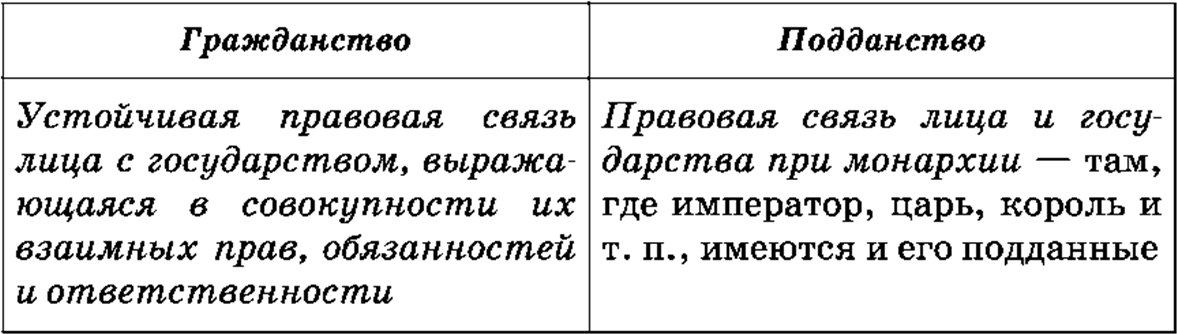

Отличить гражданство от подданства можно по определению. Первое – это некая взаимосвязь индивида и страны как государственного образования. Данные отношения подразумевает определенный набор прав и обязанностей для обеих сторон по отношению их друг к другу.

Сам термин «подданство» возник гораздо раньше, еще в эпоху монархического строя большинства держав. В данном случае связь можно назвать однобокой, поскольку установлена она между индивидом и монархом – единоличным правителем государства, а не между личностью и страной.

Важно при этом знать, что такое различие между двумя понятиями обусловлено особенностями исключительно русского языка, поскольку в других странах оба они звучат одинаково и провести между ними грань можно только из контекста.

Сходства и отличия

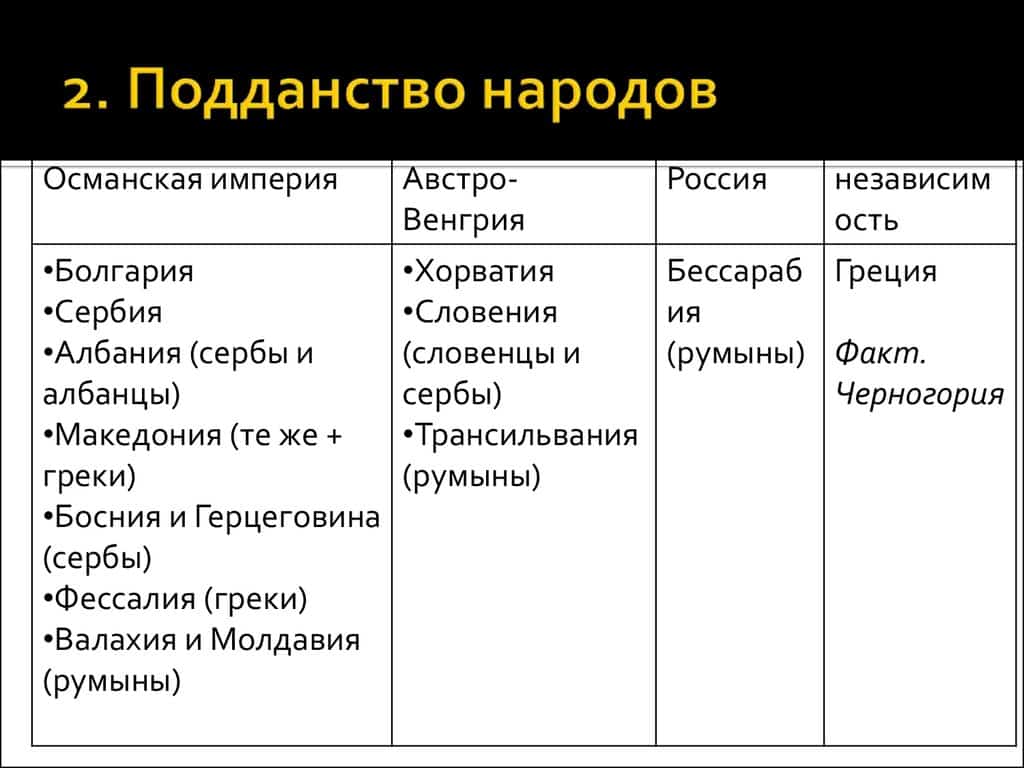

Если рассмотреть соотношение понятий гражданства и подданства в историческом аспекте, то можно сказать, что второе стало прародителем, основой первого, ведь возникло оно за много веков до его появления. В давние времена ввиду неразвитости института гражданской принадлежности подданство присваивалось исходя из места жительства. Это обусловило тот факт, что связь между монархом и его подданным, скорее, обусловлена историческим и культурным аспектом, а вот в случае с гражданством закреплена юридически.

В давние времена ввиду неразвитости института гражданской принадлежности подданство присваивалось исходя из места жительства. Это обусловило тот факт, что связь между монархом и его подданным, скорее, обусловлена историческим и культурным аспектом, а вот в случае с гражданством закреплена юридически.

Сегодня называться подданными могут только жители монархических держав, в которых правят королевские семьи. Жители Российской Федерации в последний раз носили такой статус в эпоху Российской Империи.

Выделим ключевые критерии, которые позволят провести грань между двумя терминами:

- принадлежность государству или его главе;

- структура прав и обязанностей. Важно: гражданство подразумевает, что все участники отношений наделены обязанностями, а вот подданство предписывает отдавать некий долг своему монарху только жителям страны;

- возможность власти реализовывать свое право, ведь граждане являются главным ее органом, а вот подданные наделены минимальным правовым статусом.

Таким образом, использовать термин «подданство» применительно к жителям стран, в которых монархический строй давно упразднен, будет некорректным.

Права граждан и подданных

Отличие подданства от гражданства можно рассмотреть и в разрезе прав, которыми наделены носители данных статусов. Граждане наделены более широкими и перспективными привилегиями. Их права, обязанности и свободы регулируются конституцией, что подкрепляется различного рода политическими, экономическими, социальными гарантиями.

Еще одно отличие гражданства от подданства – возможность подразделить граждан на две категории:

- урожденные, которые получают данный статус автоматически;

- натурализованные, прошедшие длительный период интеграции в местное общество и подтвердившие свое намерение жить, трудиться и развиваться в определенном государстве.

Более подробную информацию о смене гражданства можно узнать из статьи “Как выглядит процедура смены гражданства“.

На современной карте мира сегодня только 6 государств имеют абсолютную светскую монархию; еще в трех глава государства является и главой церкви – это монархии теократические.

В большинстве современных монархических стран (порядка 20) власть главы государства ограничена наличием конституции и/или парламента, и подданные, безусловно, имеют право и возможности влиять на политический строй и социальную жизнь; в таких государствах вполне гармонично уживаются институты гражданства, и подданства. Это значит, что в силу монархического строя, с одной стороны, жители считаются подданными, с другой – между ними и государством все же существует юридическая связь, что выражается, к примеру, в наличии паспорта.

Помогла ли вам статья?

Наталья

Написать

Задавайте вопросы или пишите рекомендации

это … Определение, происхождение, синонимы

Подданный – это кто такой? Обычно это слово связывается с подданством, которое понимается, как взаимосвязь человека и государства. Однако такой поход является не совсем точным. В случае с подданством речь идет не о стране вообще, а о монархе как ее главе. Подробнее о том, кто это – подданный, будет рассказано в статье.

Что сказано в словаре?

Чтобы выяснить значение слова «подданный», обратимся к его словарному толкованию. Там мы видим два варианта:

- Лицо, которое состоит в подданстве в каком-то государстве.

- Устаревшее слово, обозначающее человека, находящегося в экономической зависимости от другого лица.

Для понимания первого из приведенных значений «подданного» необходимо разобраться в толковании слова «подданство». Если мы посмотрим в юридический словарь, то увидим, что в нем этот термин трактуется как принадлежность того или иного лица к такому государству, во главе которого находится монарх.

Что это — гражданство, и другие вопросы, связанные с этим…

Что такое гражданство? Данный вопрос и ответ на него представляют отнюдь не теоретический интерес….

Синонимы и происхождение

Чтобы лучше понять, кто это – подданный, рассмотрим синонимы к этому слову и его происхождение.

Среди синонимов находятся такие, как:

- подвластный;

- подчиненный;

- вассал;

- подначальный;

- данник;

- гражданин;

- подведомственный;

- подневольный;

- зависимый;

- подсудный.

Что касается происхождения, то, по мнению ученых-этимологов, оно восходит к латинскому прилагательному subditus. В польском языке имеется слово poddany, которое является калькой с латинского языка. В XVII веке оно перешло в русский и в дословном переводе понимается, как находящийся под данью, обложенный податями, то есть зависимый.

Чтобы легче было усвоить значение изучаемого нами слова, рассмотрим его в сравнении с близким, но не тождественным ему институтом гражданства.

В чем суть подданства и гражданства?

Подданство является более ранним правовым институтом по сравнению с гражданством. Его появление относят ко временам утверждения монархического строя. В основе подданства – связь индивидуума и монарха, правящего страной, в которой проживает человек. Таким монархом может быть, например, король, царь, император. Указанная связь выражается в том, что подданный обязан служить своему монарху и подчиняться ему во всем и беспрекословно.

Гражданство. Определение, особенности оформления и…

Определение, особенности оформления и…

Здесь мы рассмотрим понятие гражданства. Это определение будет изучено в общем виде. Также мы…

Гражданство – это также разновидность правовой связи, но уже между другими субъектами. Такими субъектами являются индивид и государство. Эти взаимоотношения предполагают присутствие двусторонних обязательств между человеком и властью. Первый должен выполнять установленные государством законы, а вторая – организовать его жизнь в гармонии с этими законами.

Для окончательного уяснения вопроса о том, кто это – подданный, выделим сходство и различие двух правовых институтов.

Сходство и различие

Сходство гражданства и подданства заключается в том, что и первое, и второе выражают тесную взаимную связь между человеком и теми наивысшими структурами власти, которые в конкретный момент времени находятся во главе государства.

Тогда как различия между ними состоят в следующем:

- Касательно территориального образования: подчинение власти в лице властвующего единолично правителя, в случае подданства; в лице государства, являющегося органом коллегиальным, в ситуации гражданства.

- В отношении структуры взаимоотношений. Институт подданства предполагает существование обязательств, которые принимаются индивидом в одностороннем порядке. Они не влекут за собой ответственности другой стороны. Гражданство же содержит в себе взаимные права и обязанности.

- Относительно участия в реализации властных полномочий. Люди, живущие в стране, управляемой монаршей особой, ставятся подданными в положении безусловных исполнителей указаний государя. А гражданство дает им возможность участия в избрании властных структур через процедуру голосования, а также возможность принятия исторических решений через участие в референдуме.

Все сказанное позволяет говорить о том, что понимание подданного как лица, находящегося в подданстве у государства, является некорректным и допустимо только при употреблении его в разговорной речи. Правильным будет сказать, что поданный — это человек, который находится в тесной правовой связи с монархом.

Клятва верности

Клятва верности была написана в августе 1892 года министром-социалистом Фрэнсисом Беллами (1855-1931). Первоначально он был опубликован в номере «Спутник молодежи» 8 сентября 1892 года. Беллами надеялся, что это обещание будет использовано гражданами любой страны.

Первоначально он был опубликован в номере «Спутник молодежи» 8 сентября 1892 года. Беллами надеялся, что это обещание будет использовано гражданами любой страны.

В исходной форме он гласил:

«Я клянусь в верности моему Флагу и Республике, которую он представляет, единой неделимой нации со свободой и справедливостью для всех».

В 1923 году были добавлены слова «Флаг Соединенных Штатов Америки». В это время он гласил:

«Я клянусь в верности Флагу Соединенных Штатов Америки и Республике, за которую он стоит, одной нации, неделимой, со свободой и справедливостью для всех».

В 1954 году, в ответ на коммунистическую угрозу того времени, президент Эйзенхауэр призвал Конгресс добавить слова «под Богом», создав обещание из 31 слова, которое мы произносим сегодня. Дочь Беллами возражала против этого изменения. Сегодня он читает:

«Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и республике, которую он символизирует, единой нации под Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех».

Раздел 4 Кодекса флага гласит:

Присяга на верность флагу: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и Республике, которую он представляет, одной нации под Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех.», должно быть исполнено, стоя по стойке смирно лицом к флагу с правой рукой над сердцем. Мужчинам, не одетым в униформу, следует снимать любой нерелигиозный головной убор правой рукой и держать его за левое плечо, при этом рука должна находиться над сердцем. Лица в форме должны хранить молчание, стоять лицом к флагу и отдавать воинское приветствие».0009

Первоначальный салют Беллами, впервые описанный в 1892 году Фрэнсисом Беллами, автором оригинальной «Клятвы», начинался с воинского салюта, и после произнесения слов «флагу» рука протягивалась к флагу.

По сигналу Директора ученики строятся в строю, руки в стороны, лицом к Флагу. Дается другой сигнал; каждый воспитанник отдает знамя воинским салютом — правая рука поднята ладонью вниз до линии лба и близко к нему.

Стоя таким образом, все вместе медленно повторяют: «Я клянусь в верности моему флагу и республике, за которую он стоит; одна неделимая нация со свободой и справедливостью для всех». При словах «к моему флагу» правая рука изящно протягивается ладонью вверх к флагу и остается в этом жесте до конца утверждения; после чего все руки немедленно опускаются в стороны.

Спутник юноши , 1892

Вскоре после этого клятва была начата с правой рукой над сердцем, и после декламации «Флагу» рука была протянута к Флагу ладонью вниз.

Во время Второй мировой войны салют слишком сильно напоминал нацистский салют, поэтому его изменили, чтобы правая рука постоянно находилась над сердцем.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫПрисяга на верность | Энциклопедия Первой поправки

Самая распространенная в Америке форма уважения к национальной эмблеме или символу, салют флага с Клятвой верности, началась в 1892 году как часть общенационального школьного праздника, посвященного четырехсотлетию открытия Америки Колумбом.

Сразу же он стал популярным и широко использовался в школах в каждом штате. К 1935 году в двадцати четырех штатах были законы, требующие инструкций по уважению флага; девять специально требовали, чтобы церемония приветствия флага регулярно проводилась во всех государственных школах. Верховный суд постановил, что принуждение школьников к клятве верности нарушает Первую поправку. Суд не вычеркнул «под Богом» клятву. (Школьники присягают на верность флагу, около 189 г.9, через Библиотеку Конгресса, общественное достояние)

Самая распространенная в Америке форма уважения к национальной эмблеме или символу, салют флага с Клятвой верности, началась как часть общенационального школьного праздника в 1892 году в честь четырех- столетняя годовщина открытия Америки Колумбом. Сразу же он стал популярным и широко использовался в школах в каждом штате. К 1935 году в двадцати четырех штатах были законы, требующие инструкций по уважению флага; девять специально требовали, чтобы церемония приветствия флага регулярно проводилась во всех государственных школах.

Никто прямо не требовал от учеников участия в церемонии, поскольку в то время было почти немыслимо, чтобы кто-то мог отказаться.

Свидетели Иеговы отказывались отдавать честь флагу и присяге

Еще в 1918 году меннониты, среди прочих, отказывались от приветствия и присяги, потому что они думали, что это подразумевает обещание носить оружие, и по большей части школьные чиновники предпочитали предоставлять исключения. Это потворство продолжалось до тех пор, пока Свидетели Иеговы не возражали в 1930-х и 1940-х годах.

Свидетели были решительно непопулярны в 1930-х и 1940-х годах из-за их методов агрессивного прозелитизма и их неоднократного и резкого осуждения других религий. Их статус отказников от военной службы по соображениям совести также способствовал их непопулярности во время Второй мировой войны. В середине 19В 30-х годах один из лидеров Свидетелей одобрил отказ от приветствия и вызвал волну отказов, как раз тогда, когда салют флага снова стал проблемой, когда в Европе бушует война.

Руководство школы отреагировало дисциплинарными мерами. Только в Пенсильвании и Массачусетсе из школы исключили более двухсот детей-Свидетелей Иеговы. В большинстве случаев эти дети все еще сталкивались с законами об обязательном образовании, а это означало, что они должны были поступать в частные школы или подвергаться судебному преследованию.

Верховный суд постановил, что дети должны произносить клятву

Свидетели подали иски в шести штатах, чтобы добиться реадмиссии своих детей, и каждый раз проигрывали. Четыре раза в 1930-х годах Верховный суд отклонял ходатайства об истребовании этих постановлений. Наконец, в апреле 1940 года суд заслушал дело о реадмиссии Свидетелей Иеговы.

Уолтер Гобитас (его имя было написано с ошибкой Гобитис, что стало официальным написанием в деле Верховного суда) подал иск перед федеральным окружным судьей в Филадельфии на судебный запрет, обязывающий реадмиссию двух его высланных детей в Майнерсвилл, штат Пенсильвания, общественный школы.

Окружной суд постановил, что обязательное приветствие флага нарушило положение о свободе вероисповедания, когда оно было применено к Свидетелям Иеговы, и окружной апелляционный суд подтвердил это решение. Школьный совет подал апелляцию в Верховный суд, который, к удивлению многих, отменил решения нижестоящих судов.

Дело Совет по образованию штата Западная Вирджиния против Барнетта (1943) было передано в Верховный суд в марте 1943 г., и решение было объявлено 14 июня (День флага) 1943 г., оставив в силе решение суда низшей инстанции 6 -3 голоса. Судья Роберт Х. Джексон написал одно из самых красноречивых заключений в истории суда, решив дело на основании свободы слова, а не свободы религии. Суд постановил, что правительство не может принуждать граждан выражать свои убеждения, не нарушая свободы слова, и независимо от того, были ли возражения против приветствия флага религиозными или нет, эту свободу необходимо уважать. На языке, который стал учением о Первой поправке, Джексон писал: «Если в нашем конституционном созвездии и есть неподвижная звезда, так это то, что ни один чиновник, высокий или мелкий, не может предписывать, что должно быть ортодоксальным в политике, национализме, религии или других вопросах.

мнения или принуждать граждан к тому, чтобы на словах или на деле признавать свою веру в него». 27 мая 1942, через Библиотеку Конгресса, общественное достояние)

Суд в деле Школьный округ Минерсвилля против Гобитиса (1940 г.) — с судьей Феликсом Франкфуртером, написанным для суда 8-1, с несогласным судьей Харланом Фиске Стоуном — постановил, что ребенок может конституционно быть исключенным из государственной школы за отказ участвовать в ежедневной церемонии приветствия флага, даже если участие нарушает религиозные убеждения ребенка. Несогласие Стоуна подчеркивало, что большинство поддерживает закон, который принуждает детей выражать чувства в нарушение их самых глубоких религиозных убеждений.

Дети Свидетелей Иеговы были исключены из школ в связи с негативной реакцией на дело

В течение двух лет Гобитис подвергался критике со всех сторон. Это решение положило начало периоду насилия, совершаемого против Свидетелей Иеговы.

В течение одной недели Министерство юстиции получило сообщения о сотнях физических нападений на Свидетелей Иеговы со стороны граждан и государственных служащих. Также в результате этого постановления школьные округа в 31 штате сделали клятву обязательной и исключили более двух тысяч детей-Свидетелей, которые отказались подчиниться. Еще больше осложнило ситуацию то, что Конгресс принял совместную резолюцию, кодифицирующую правила этикета флага. По мере роста насилия росла и неблагоприятная реакция на Гобитиса.

Верховный суд заявил, что правительство не может принуждать граждан отдавать честь флагу

Дети Уолтера Барнетта и другие были исключены из школы за неповиновение. Барнетт не могла позволить себе частное образование, и ей грозили штрафы или тюремное заключение за несоблюдение законов об обязательном образовании. Свидетели Иеговы подали коллективный иск в Чарльстоне, Западная Вирджиния, в августе 1942 года, и дело было рассмотрено коллегией из трех судей, которая единогласно приняла решение в пользу детей, которых сразу же снова приняли в школу.

Дело, Совет по образованию штата Западная Вирджиния против Барнетта (1943), поступило в Верховный суд в марте 1943 г., и решение было объявлено 14 июня (День флага) 1943 г., оставив в силе решение суда низшей инстанции. 6-3 голоса. Судья Роберт Х. Джексон написал одно из самых красноречивых заключений в истории суда, решив дело на основании свободы слова, а не свободы религии. Суд постановил, что правительство не может принуждать граждан выражать свои убеждения, не нарушая свободы слова, и независимо от того, были ли возражения против приветствия флага религиозными или нет, эту свободу необходимо уважать. На языке, который стал учением о Первой поправке, Джексон писал: «Если в нашем конституционном созвездии и есть неподвижная звезда, так это то, что ни один чиновник, высокий или мелкий, не может предписывать, что должно быть ортодоксальным в политике, национализме, религии или других вопросах. мнения или принуждать граждан к признанию на словах или на деле своей веры в них».

В 1954 году — в попытке отличить Соединенные Штаты от «безбожного» коммунизма — Конгресс добавил слова «под Богом». Верховный суд иногда, особенно в совпадающих мнениях, заявлял в dicta, что присутствие «одной нации под Богом» в залоге является конституционным. (Школьники читают Клятву верности в Норфолке, штат Вирджиния, в школе в марте 1941 г., через Библиотеку Конгресса, общественное достояние)

Суд подтвердил слова «под Богом» в клятве

В 1954 — в попытке отличить Соединенные Штаты от «безбожного» коммунизма — Конгресс добавил слова «под Богом». Верховный суд иногда, особенно в совпадающих мнениях, заявлял в dicta, что присутствие «одной нации под Богом» в залоге является конституционным.

После 11 сентября 2001 г. страну захлестнул всплеск патриотизма; несколько штатов приняли законы, требующие произнесения клятвы, в некоторых случаях с оговоркой, что студенты не должны вставать, если они не хотят.

Единственным оспариванием обещания, дошедшим до Верховного суда в двадцать первом веке, является дело Объединенный школьный округ Элк-Гроув против Ньюдоу (2004 г.

Leave a Reply