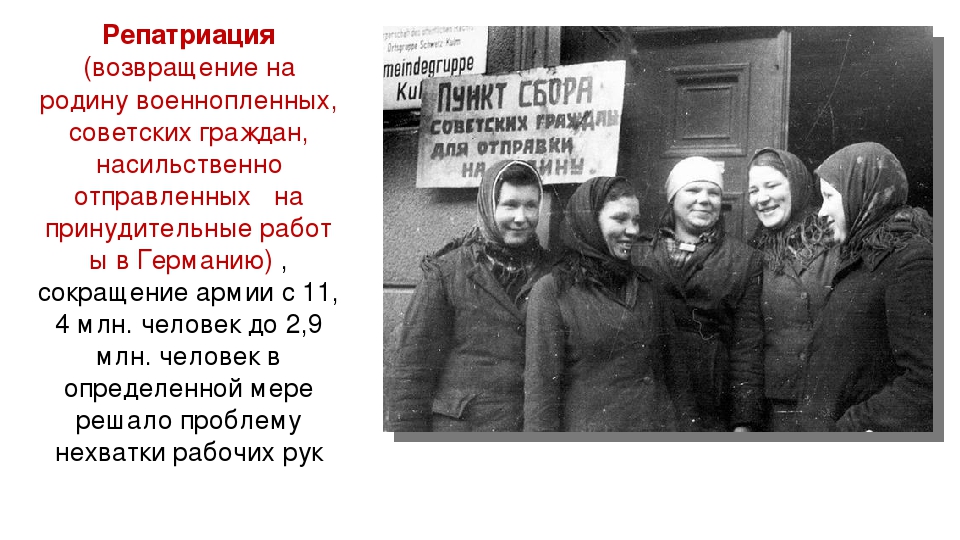

Возвращение на родину военнопленных, беженцев, эмигрантов, 11 (одиннадцать) букв

Вопрос с кроссворда

Ответ на вопрос «Возвращение на родину военнопленных, беженцев, эмигрантов «, 11 (одиннадцать) букв:

репатриация

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова репатриация

Возвращение на родину военных и гражданских пленных, беженцев, переселенцев, эмигрантов

Скажите на латинском: «возвращение на родину

Возвращение на родину

РЕПАТРИАЦИЯ капиталов, вложенных за рубежом, для инвестиций внутри страны

Определение слова репатриация в словарях

Большой юридический словарь

Значение слова в словаре Большой юридический словарь

возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или происхождения лиц, оказавшихся (в силу различных обстоятельств) на территории другого государства. Осуществляется обычно на основе международных договоров (напр., Р. военнопленных), но возможна …

Осуществляется обычно на основе международных договоров (напр., Р. военнопленных), но возможна …

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

Значение слова в словаре Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

репатриации, мн. нет, ж. (от латин. re — вновь и patria — отечество) (нов. полит.). Возвращение на родину лиц, задержанных или задержавшихся по каким-н. причинам в чужой стране. Репатриации подлежат пленные, беженцы, интернированные, эмигранты.

Словарь финансовых терминов

Значение слова в словаре Словарь финансовых терминов

РЕПАТРИАЦИЯ капиталов, вложенных за рубежом, для инвестиций внутри страны.

Википедия

Значение слова в словаре Википедия

Репатриа́ция — возвращение на родину. Термин обычно употребляется в отношении военнопленных , перемещённых лиц , беженцев , эмигрантов с восстановлением в правах гражданства или возвращение в страну проживания застрахованного при наступлении страхового …

Термин обычно употребляется в отношении военнопленных , перемещённых лиц , беженцев , эмигрантов с восстановлением в правах гражданства или возвращение в страну проживания застрахованного при наступлении страхового …

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.

Значение слова в словаре Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.

ж. Возвращение на родину военных и гражданских пленных, беженцев, переселенцев, эмигрантов.

Примеры употребления слова репатриация в литературе.

Соглашение между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей, с другой, о репатриации, подписанное во исполнение 7-й статьи до говора о прелиминарных условиях мира, 24 февраля 1921 г.

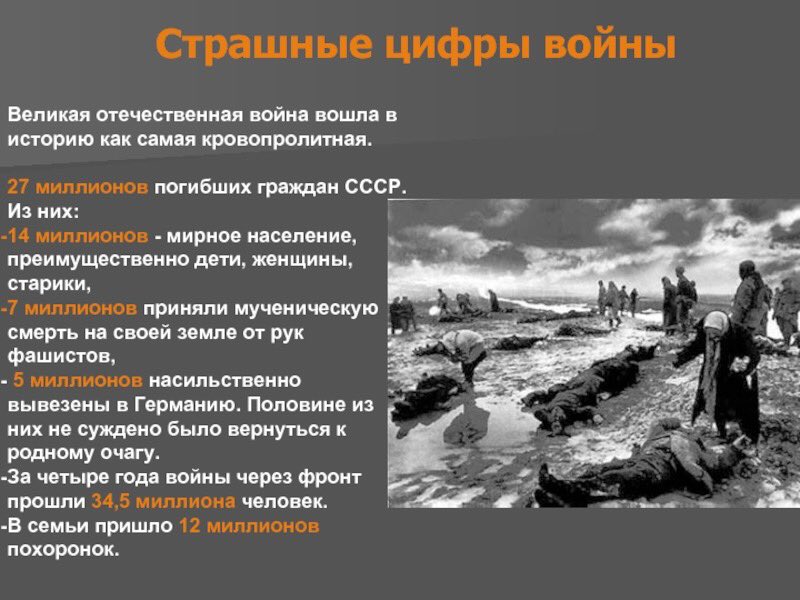

Верхняя граница периода была отодвинута от момента окончания войны на конец года, чтобы учесть умерших от ран в госпиталях, репатриацию в СССР военнопленных и перемещенных лиц из числа гражданского населения и репатриацию из СССР граждан других стран.

Вы и ваши сообщники много лет занимались преступной деятельностью, а нам теперь приходится всю ее расследовать, — отвечает тот вежливо, но каждое его слово бьет в одну точку — я должен привыкнуть к новой реальности: мои друзья — это сообщники, сам я — обвиняемый, а наша борьба за свободный выезд из СССР и репатриацию в Израиль — преступная деятельность.

Неблагоприятные российские налоговые условия начала года будут также отрицательно влиять на размер репатриации выручки российскими экспортерами.

Возможные интервенции Банка России на рынке ГКО ускорят его банкротство на валютном рынке: не имея достаточных валютных резервов для покрытия всей суммы репатриации выручки нерезидентов с рынка ГКО, ЦБ не может позволить себе риска своими покупками ГКО ускорить бегство капитала из страны, в том числе российского, который потянется за западным.

В конце октября он получил письмо от матери, как всегда из Джорджтауна, в котором она писала, что укрепление позиций либералов в Мексике все более удаляет надежду семьи на репатриацию.

Источник: библиотека Максима Мошкова

| ||||||||||

| ||||||||||

| ||||||||||

| ||||||||||

| © 2006-2023 Издательство ГРАМОТА разработка и создание сайта, поисковая оптимизация: | ||||||||||

Военнопленные: что нужно знать

Статья 01 июня 2022

На протяжении большей части истории человечества во время вооруженных конфликтов бойцы, попадавшие в руки врага, попадали в плен. В международных вооруженных конфликтах такие лица известны как военнопленные (военнопленные) и всегда были особенно уязвимы для жестокого обращения из-за их принадлежности к врагу и того факта, что их пленение обычно происходит на фоне враждебности военного времени. К счастью, статус военнопленных с течением времени резко изменился, и мы далеки от эпохи, когда ожидаемым результатом для захваченных солдат была либо казнь, либо порабощение.

В международных вооруженных конфликтах такие лица известны как военнопленные (военнопленные) и всегда были особенно уязвимы для жестокого обращения из-за их принадлежности к врагу и того факта, что их пленение обычно происходит на фоне враждебности военного времени. К счастью, статус военнопленных с течением времени резко изменился, и мы далеки от эпохи, когда ожидаемым результатом для захваченных солдат была либо казнь, либо порабощение.

В 19 веке предпринимались попытки улучшить обращение с военнопленными. Затем, в 1929 году, опираясь на соглашения между странами о защите военнопленных во время Первой мировой войны, государства приняли Женевскую конвенцию о военнопленных. Это был первый многосторонний договор, специально направленный на защиту военнопленных, и он был предшественником Третьей Женевской конвенции 1949 г. о военнопленных (ЖК III).

Во время Второй мировой войны Конвенция 1929 года доказала свою эффективность для защиты захваченных комбатантов в руках государств, которые были ее участниками, поэтому в 1949, новый GC III призван усилить эту защиту и сделать ее универсальной. Третья Женевская конвенция стала важной вехой в истории военнопленных, заложив прочную правовую основу для их защиты.

Третья Женевская конвенция стала важной вехой в истории военнопленных, заложив прочную правовую основу для их защиты.

Сегодня каждая страна мира является участником Третьей Женевской конвенции, которая также наделяет МККК специальными полномочиями, возлагая на него центральную роль в защите достоинства и благополучия военнопленных. Читать далее.

Кто считается военнопленным?

По большей части военнопленные — военнослужащие, попавшие в руки врага. Полный список лиц, имеющих право на статус военнопленного и обращение с ним, можно найти здесь.

Статус военнопленного юридически признается только в случае международных вооруженных конфликтов — конфликтов между государствами. В немеждународных вооруженных конфликтах, иногда называемых «гражданскими войнами», статус военнопленных отсутствует. Статус военнопленных регулируется Третьей Женевской конвенцией и Дополнительным протоколом I.

Статья 13 Третьей Женевской конвенции, необходимая статья для защиты военнопленных

(1) С военнопленными всегда следует обращаться гуманно. Любое противоправное действие или бездействие удерживающей державы державы, повлекшее смерть или серьезную опасность для здоровья военнопленного, находящегося под ее стражей, запрещается и будет рассматриваться как серьезное нарушение настоящей Конвенции. В частности, ни один военнопленный не может быть подвергнут физическому увечью или медицинским или научным экспериментам любого рода, которые не оправданы медицинским, стоматологическим или больничным лечением соответствующего военнопленного и проводятся в его интересах.

Любое противоправное действие или бездействие удерживающей державы державы, повлекшее смерть или серьезную опасность для здоровья военнопленного, находящегося под ее стражей, запрещается и будет рассматриваться как серьезное нарушение настоящей Конвенции. В частности, ни один военнопленный не может быть подвергнут физическому увечью или медицинским или научным экспериментам любого рода, которые не оправданы медицинским, стоматологическим или больничным лечением соответствующего военнопленного и проводятся в его интересах.

(2) Точно так же военнопленные должны быть всегда защищены, особенно от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и публичного любопытства.

(3) Меры расправы над военнопленными запрещены.

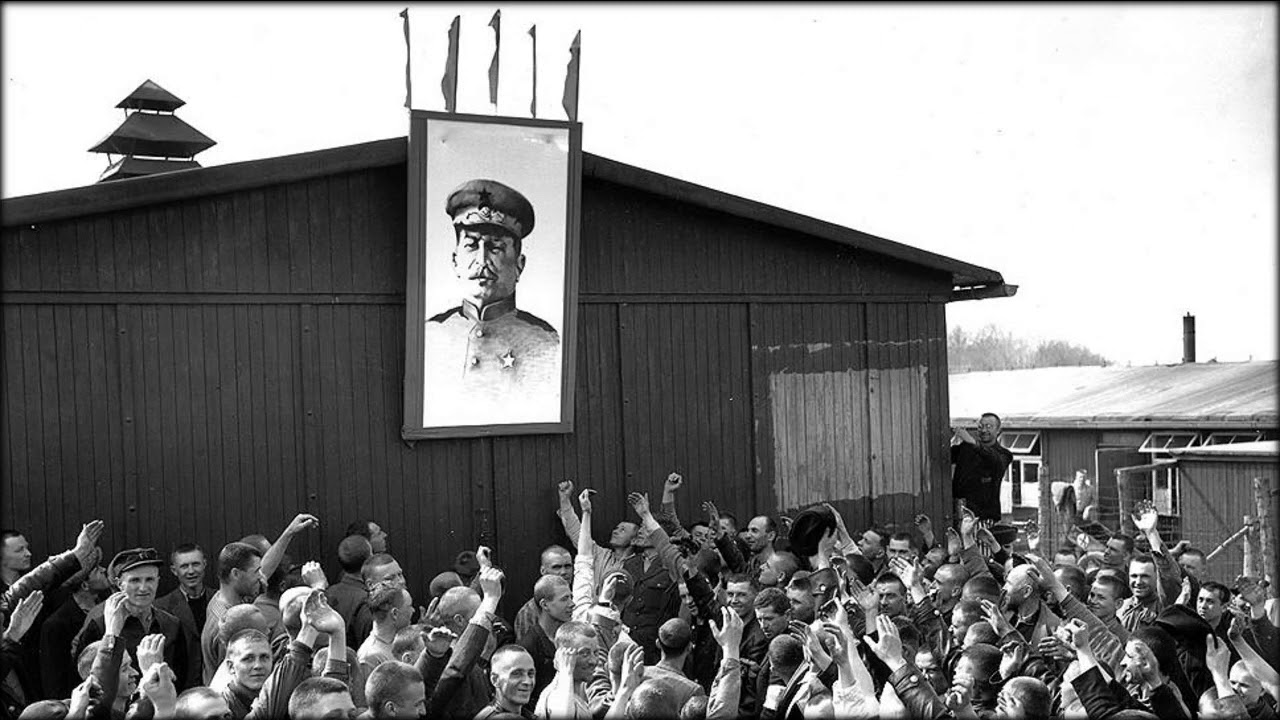

6 июня 1981 года, аэропорт Ларнаки, Кипр. МККК репатриировал на родину 25 тяжелораненых иранских военнопленных. МККК активно репатриировал военнопленных во время ирано-иракского конфликта. Тьерри Гассманн/МККК

На какое обращение имеют право военнопленные?

Военнопленные не могут содержаться в камерах или других формах строгого заключения (кроме как в связи с уголовным процессом или дисциплинарными взысканиями). Однако их можно разместить — интернировать — в лагерях, чтобы предотвратить их возвращение на поле боя. Они должны быть освобождены и репатриированы без промедления по окончании активных боевых действий.

Однако их можно разместить — интернировать — в лагерях, чтобы предотвратить их возвращение на поле боя. Они должны быть освобождены и репатриированы без промедления по окончании активных боевых действий.

Во время интернирования с военнопленными следует обращаться гуманно и с «уважением к их личности и чести». Они не могут быть подвергнуты принудительному допросу, и МГП устанавливает минимальные условия интернирования военнопленных, касающиеся таких вопросов, как размещение, питание, одежда, гигиена и медицинское обслуживание.

Военнопленных нельзя оскорблять или подвергать общественному любопытству. Чтобы защитить их достоинство и безопасность, их изображения и личная информация не должны предаваться гласности. (Подробнее об общественном любопытстве читайте здесь.)

Лагеря для военнопленных должны располагаться на безопасном расстоянии от зоны боевых действий. Военнопленных следует интернировать группами по национальности, языку и обычаям, а также с другими военнопленными, с которыми они служили. Их жилые помещения должны быть аналогичны жилым помещениям задержанных сил.

Их жилые помещения должны быть аналогичны жилым помещениям задержанных сил.

Военнопленные должны уметь поддерживать отношения с внешним миром, особенно со своими семьями и друзьями. Они имеют право на переписку с ними посредством писем и сообщений, а также на получение индивидуальных посылок или коллективных отправлений с продуктами питания, одеждой или медикаментами.

Военнопленные также имеют право отправлять «карты задержания», т. е. карты, которые рассылаются семье и в Центральное агентство по розыску МККК и информируют их о судьбе и местонахождении военнопленных.

Военнопленные должны получать надлежащую медицинскую помощь. Тяжелораненые или больные военнопленные должны быть немедленно репатриированы, а другие военнопленные, нуждающиеся в медицинской помощи, могут быть размещены в нейтральных странах.

Дополнительную информацию об обращении с военнопленными см. в Третьей Женевской конвенции, в частности, в статьях 12-108

Как долго могут содержаться военнопленные?

Это зависит. По общему правилу военнопленные должны быть освобождены и репатриированы без промедления по окончании активных боевых действий. Но некоторые факторы, такие как состояние здоровья военнопленных, политика условно-досрочного освобождения и особые соглашения между штатами, могут привести к досрочному освобождению. Точно так же некоторые военнопленные могут находиться под стражей дольше, чем длятся боевые действия, если, например, они отбывают уголовное наказание. Даже если военнопленные удерживаются после окончания конфликта, они не теряют своего статуса или своей защиты в соответствии с GC III до их окончательного освобождения и репатриации.

По общему правилу военнопленные должны быть освобождены и репатриированы без промедления по окончании активных боевых действий. Но некоторые факторы, такие как состояние здоровья военнопленных, политика условно-досрочного освобождения и особые соглашения между штатами, могут привести к досрочному освобождению. Точно так же некоторые военнопленные могут находиться под стражей дольше, чем длятся боевые действия, если, например, они отбывают уголовное наказание. Даже если военнопленные удерживаются после окончания конфликта, они не теряют своего статуса или своей защиты в соответствии с GC III до их окончательного освобождения и репатриации.

Военнопленные могут отказаться от такой репатриации, если у них могут быть основания опасаться преследований, пыток или смерти из-за их расы, религии, национальности или политических убеждений. Применяется принцип невыдворения.

Подробнее см. ЖК III, ст. 21, 109, 110, 111, 115 и 118-19.

Можно ли преследовать военнопленных в суде?

Комбатанты – в основном военнослужащие, за исключением медицинского и религиозного персонала – имеют право участвовать в военных действиях; поэтому, когда они находятся в руках врага (т. е. военнопленных), их нельзя преследовать только за то, что они сражались за свое государство. Однако они не застрахованы от судебного преследования за определенные действия, в том числе за нарушения МГП, особенно серьезные, приравниваемые к военным преступлениям.

е. военнопленных), их нельзя преследовать только за то, что они сражались за свое государство. Однако они не застрахованы от судебного преследования за определенные действия, в том числе за нарушения МГП, особенно серьезные, приравниваемые к военным преступлениям.

Когда военнопленным предъявляются обвинения в совершении преступлений, они имеют право на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство. Они не теряют своего статуса военнопленных и сохраняют свою защиту в соответствии с Третьей Женевской конвенцией до своего окончательного освобождения и репатриации.

Кроме того, особенно важно, чтобы военнопленные, предстающие перед судом, не подвергались публичному любопытству, так как это резко увеличивает боль, мучения и испытания, через которые проходят их семьи.

Присвоение военнопленным другого ярлыка никоим образом не подрывает и не ослабляет правовую защиту, предоставленную им Третьей Женевской конвенцией.

Непредоставление военнопленным права на справедливое и регулярное судебное разбирательство может расцениваться как серьезное нарушение Третьей Женевской конвенции.

Подробнее о Третьей Женевской конвенции и судебных гарантиях для военнопленных, представляемых перед судом, читайте в этом блоге.

В августе 2002 г. 279 эфиопских военнопленных были репатриированы в Эфиопию под эгидой МККК. François de Sury/ICRC

Какова роль МККК в защите военнопленных?

Третья Женевская конвенция предоставляет МККК право выезжать туда, где могут быть найдены военнопленные, и проводить с ними беседы. Посещения МККК лагерей для интернированных помогают убедиться в том, что обращение с военнопленными и условия их интернирования соответствуют МГП.

Третья Женевская конвенция возлагает на Центральное агентство по розыску МККК особую роль в сборе и централизованном сборе информации о судьбе и местонахождении военнопленных, живых или мертвых, для дальнейшей передачи сторонам и семьям. Эта система помогает предотвратить пропажу дел, подсчитывая тех, кто попал в руки врага, и достойно предоставляя информацию их семьям.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о посещениях МККК и заключенных.

Дополнительную информацию о роли Центрального агентства по розыску МККК см. здесь и здесь.

Когда МККК начал заниматься защитой военнопленных?

Первое в своем роде агентство l’Agence de Bâle («Базельское агентство») было основано 18 июля 1870 года, всего через три дня после начала франко-прусской войны. Во время конфликта он служил бюро информации и помощи военнопленным. Затем МККК вновь открыл агентство по каждому крупному конфликту первой половины 20-го века. Суть их мандата осталась прежней: предоставление защиты и помощи военнопленным, позже включая также интернированных гражданских лиц и перемещенных лиц. Во время Первой и Второй мировых войн, например, Агентство фиксировало перемещения заключенных, расследовало судьбу пропавших без вести, распределяло корреспонденцию и посылки с гуманитарной помощью в лагерях для задержанных.

Мы принимали участие в крупных репатриациях военнопленных, особенно в конце ирано-иракской или эфиопско-эритрейской войн.

«Когда вспыхивает международный вооруженный конфликт и новое население оказывается во власти воюющих государств, Конвенции вступают в силу в полную силу. Требуя гуманного обращения и превращая убийства, пытки, нанесение увечий и множество других злоупотреблений в международным преступлениям, Женевские конвенции служат оплотом против жестокости и подтверждают представление о том, что даже на войне есть пределы».

— Рамин Махнад, старший юрисконсульт МККК

Подробнее у Рамина: В руках воюющих сторон: статус и защита в соответствии с Женевскими конвенциями

(Содержание этой статьи регулярно обновляется) 90 003

История и правовой статус военнопленных

История военнопленных так же стара, как и история войны. В первобытные времена захваченные воины считались личной собственностью похитителя и обращались в рабство. В средние века, когда была разработана концепция выкупа, воинам стало выгодно брать в плен богатых солдат. Содержание заключенных требовало расходов на их содержание; следовательно, заключенных не содержали, если это не было целесообразно для похитителя. Солдаты с низким статусом или богатством были убиты, чтобы уменьшить численность врага.

Содержание заключенных требовало расходов на их содержание; следовательно, заключенных не содержали, если это не было целесообразно для похитителя. Солдаты с низким статусом или богатством были убиты, чтобы уменьшить численность врага.

В 17 и 18 веках начали развиваться более современные представления о статусе военнопленных, поскольку война стала рассматриваться строго как отношения между государствами. Отдельные солдаты были врагами только до тех пор, пока они были вооружены, и единственное право похитителей на заключенных заключалось в том, чтобы не дать им вернуться на линию фронта. Такой образ мышления привел к более гуманному обращению с теми, кто официально считался военнопленными.

Американцы, захваченные в плен во время Революции, не получили особого статуса военнопленных. Англичане считали борцов за свободу преступниками и поэтому жестоко с ними обращались. Американских военнопленных держали на переполненных кораблях у побережья, где тысячи людей умерли от голода и холода.

Первоначально во время Гражданской войны использовалась система условно-досрочного освобождения и обмена. Условно-досрочно освобожденные заключенные были отпущены в свои дома после подписания документа, обязывающего не носить оружие до официального обмена. Была разработана официальная система обмена, при которой обе стороны встречались на поле боя и обменивались людьми равного ранга.

Обвинения и путаница в отношении количества эквивалентных заключенных и отказ Юга обменивать чернокожих заключенных привели к краху системы обмена в середине 1863 года. После прекращения системы обмена количество и размер лагерей для военнопленных резко увеличились. Тюрьма, в которой должно было содержаться наибольшее количество мужчин одновременно, Кэмп Самтер, обычно называемая Андерсонвиллем, с тех пор стала считаться воплощением лагерных страданий. Однако изнурительные проблемы в Андерсонвилле, связанные с переполненностью и неадекватным питанием, жильем и санитарией, присутствовали почти во всех 150 военных тюрьмах времен Гражданской войны, хотя и не в таких масштабах.

Беспокойство по поводу обращения с гражданскими лицами, заключенными и солдатами привело к тому, что президент Линкольн обратился к профессору Фрэнсису Либеру из Колумбийского колледжа с просьбой разработать набор единых правил обращения с военнопленными. «Кодекс Либера» 1863 года об обращении с заключенными наделял военнопленных основными правами и определял военнопленных как «узников правительства, а не похитителей».

Начиная с первой Женевской конвенции 1864 года и заканчивая Гаагскими конференциями 1899, 1907 и 1914 годов, были разработаны международные правила ведения войны и универсальные стандарты обращения с военнопленными. Женевская конвенция 1929, при условии, что с заключенными следует обращаться гуманно, порабощенные страны должны предоставлять информацию о любых удерживаемых заключенных и разрешать посещение лагерей для военнопленных представителями нейтральных государств. Из 46 стран, присутствовавших на конвенции, эти положения подписали 33 страны.

Женевская конвенция 1949 года, которую подписали 57 стран, значительно расширила и детализировала правила поведения для защиты заключенных во время их пребывания в плену. Гуманное и достойное обращение с заключенными является правом и не зависит от прихоти похитителя. Военнопленных следует четко признать жертвами событий, а не преступниками.

Гуманное и достойное обращение с заключенными является правом и не зависит от прихоти похитителя. Военнопленных следует четко признать жертвами событий, а не преступниками.

На условия содержания и обращения с военнопленными влияют такие факторы, как климат и география, представление нации о вооруженных силах, ее отношение к репрессиям как к «законной» военной деятельности, ее принятие или неприятие международных конвенций о права человека и что-то столь же простое, как прихоть отдельных похитителей. Огромные страдания пережили заключенные из-за культурных различий между странами. Например, во время Второй мировой войны, поскольку Россия и Япония считали тех, кто сдался, полностью опозоренными, они относились к своим пленным с крайним презрением.

Несмотря на стандарты, разработанные после Гражданской войны, американские военнопленные претерпели множество лишений. Многие заключенные месяцами и годами жили с сокрушительным чувством обреченности, видя, как их товарищи умирают от болезней, голода, разоблачения, необоснованных бомбардировок, отсутствия медицинской помощи и убийств с применением огнестрельного оружия, дубинок, штыков и мечей. Тысячи людей пострадали от вынужденных маршей с небольшим количеством пайков или вообще без них, подвергаясь экстремальным погодным условиям и жестокому обращению. Если они были слишком ранены или больны, чтобы идти в ногу, мужчин оставляли умирать. Они стали жертвами таких военных преступлений, как пытки и нанесение увечий, избиения и принудительный труд в нечеловеческих условиях. Заключенные были объектами интенсивных допросов и политической идеологической обработки. У большинства военнопленных есть физические или психологические шрамы, оставшиеся после их пребывания в плену.

Тысячи людей пострадали от вынужденных маршей с небольшим количеством пайков или вообще без них, подвергаясь экстремальным погодным условиям и жестокому обращению. Если они были слишком ранены или больны, чтобы идти в ногу, мужчин оставляли умирать. Они стали жертвами таких военных преступлений, как пытки и нанесение увечий, избиения и принудительный труд в нечеловеческих условиях. Заключенные были объектами интенсивных допросов и политической идеологической обработки. У большинства военнопленных есть физические или психологические шрамы, оставшиеся после их пребывания в плену.

Точно так же, как ответственность нации-захватчика менялась и развивалась с годами, так же изменилась и ответственность каждого заключенного. К 1952 году командование Организации Объединенных Наций признало, что военнопленный все еще может быть «активным солдатом, решившим сражаться», подразумевая, что капитуляция не обязательно должна быть предложением мира. В 1953 году солдатам Соединенных Штатов был отдан приказ, согласно которому любой взятый в плен обязан попытаться бежать.

Бесплатный просмотрщик PDF-файлов можно скачать здесь.

Бесплатный просмотрщик PDF-файлов можно скачать здесь. М., 1978. Т. 9.

М., 1978. Т. 9. З. С. Бочарова. М., 2004.

З. С. Бочарова. М., 2004.

Leave a Reply