Население США и России: что показала перепись

Что общего между Чечней и Невадой?

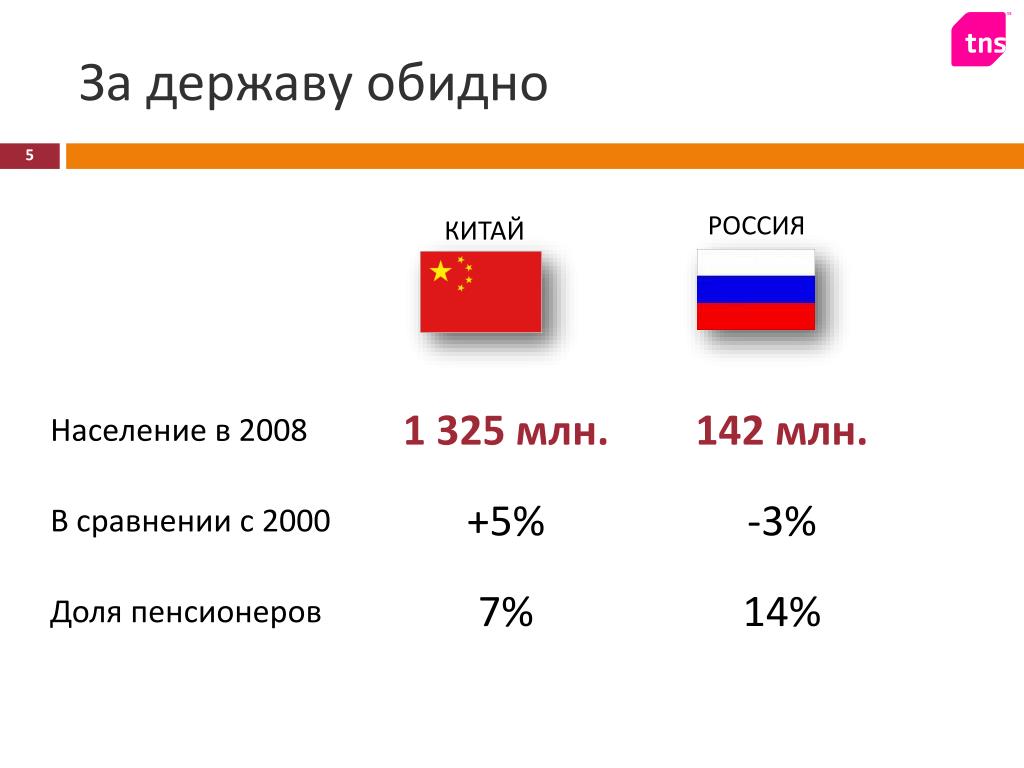

В конце марта в России были представлены предварительные результаты переписи 2010 года. По сравнению с предыдущей переписью 2002 года население России сократилось на 2,2 миллиона и составило 142,9 человек.

На четверть уменьшилось население Корякского округа Камчатского края – это наиболее значительный спад по РФ. Численность населения также сократилось более чем на 10 процентов в Республике Коми, Ингушетии, Курганской области, Камчатском крае и Магаданской области.

Наиболее высокий прирост населения наблюдается в столице – в Москве число жителей увеличилось почти на 11 процентов, достигнув 11,5 миллионов человек. Численность населения в Московской области и Агинском Бурятском автономном округе Забайкальского края также увеличилось в среднем на 7 процентов.

Почти во всех республиках Северного Кавказа, кроме Кабардино-Балкарии и Ингушетии, наблюдается прирост населения. В Чечне и Дагестане население увеличилось на 15 процентов – это самый большой показатель по РФ. Однако этот прирост никак не способен компенсировать общее падение количества российского населения.

В Чечне и Дагестане население увеличилось на 15 процентов – это самый большой показатель по РФ. Однако этот прирост никак не способен компенсировать общее падение количества российского населения.

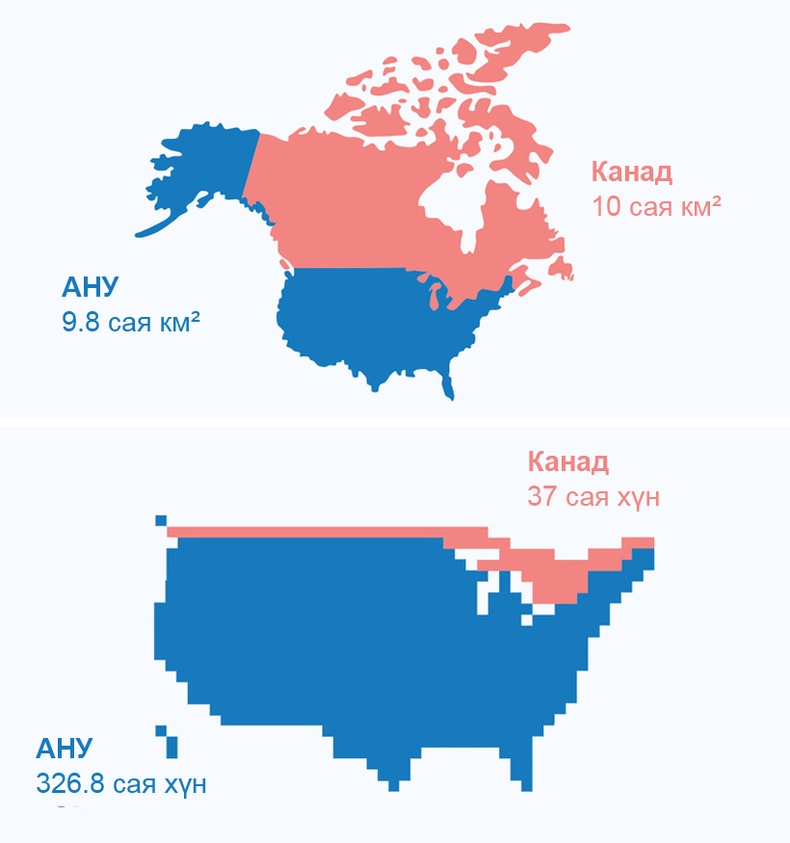

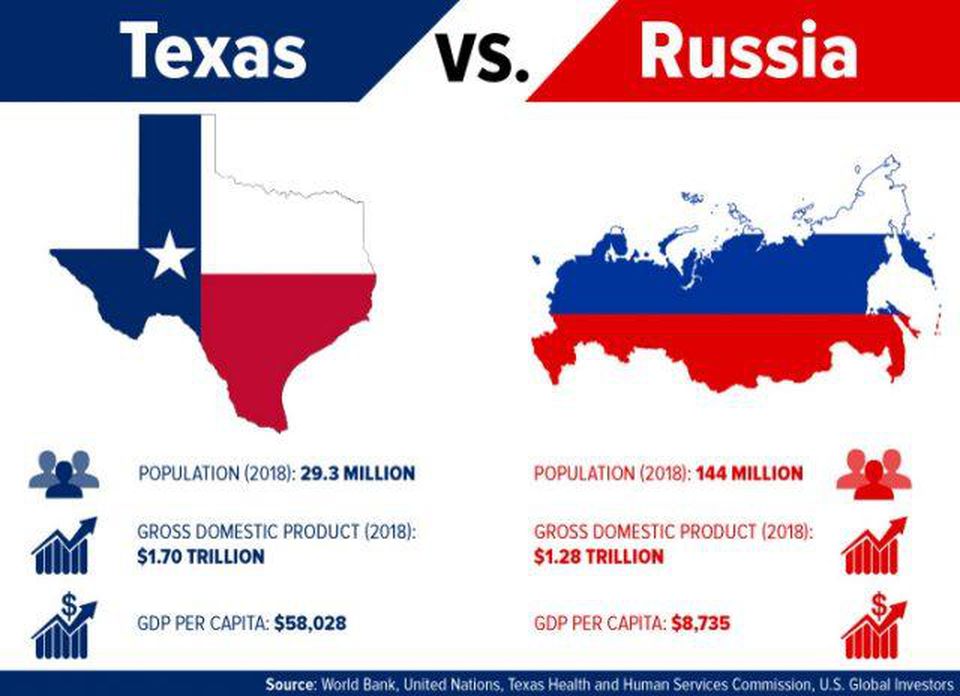

Обратная тенденция наблюдается в США, где в 2010 году тоже прошла перепись населения. По ее данным, за последние 10 лет в стране прибавилось 27 миллионов жителей. По сравнению с 2000 годом население увеличилось на 9 процентов и составило 308 миллионов 745 тысяч 538 человек.

Наиболее интенсивный рост численности населения отмечен в Неваде – за минувшее десятилетие в этом штате стало на 35 процентов больше жителей. Самым многочисленным населением обладает Калифорния – там проживает более 37 миллионов человек. Самый малонаселенный штат – Вайоминг, где насчитывается около полумиллиона жителей.

Согласно опубликованным 24 марта данным переписи населения 2010 года, более половины прироста населения страны за последние 10 лет составили латиноамериканцы. По прогнозам специалистов, вскоре число проживающих в США выходцев из Латинской Америки превысит 50 миллионов.

Как убедить женщину рожать?

Мюррей Фешбах, старший научный сотрудник Международного центра Вудро Вильсона, напоминает, что на демографические процессы в России, так же как и в Соединенных Штатах, влияют три фактора – уровень рождаемости, уровень смертности и миграция. Однако соотношение этих факторов в США и в России принципиально разное. С момента распада СССР, уровень рождаемости в Российской Федерации заметно отставал от уровня смертности, а внешняя миграция не замещала разрыва между двумя показателями.

Несмотря на то, что за последние несколько лет рождаемость в России выросла, но не достигает уровня простого замещения поколений, который должен быть не ниже 2,15. «Этот показатель неравномерно распределен по территории страны. Например, на юго-западе страны уровень рождаемости высокий, возможно по религиозным причинам, – подчеркивает американский эксперт. – В других местах мы наблюдаем отток мужского населения из-за внутренней миграции».

Однако, по оценкам Фешбаха, в ближайшие годы будет наблюдаться еще более резкое сокращение населения. «Начиная буквально со следующего года число женщин репродуктивного возраста – от 20 до 29 лет – будет стремительно сокращаться. Это будет отголосок периода с 1987 г по 1999 г., когда рождаемость в России сократилась почти на 50 процентов», – комментирует он.

Такую демографическую опасность предвидит и первый заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Булат Нигматуллин, подчеркивая, что в России и дальше (примерно на 15 процентов) будет сокращаться количество женщин детородного возраста. А в целом, считает этот эксперт, за последние два десятилетия, Россия из-за социально-экономических катаклизмов «потеряла» около 8 миллионов «неродившихся детей».

Инициативы российского правительства последних лет, и в частности, создание так называемого «материнского капитала», по мнению профессора Нигматуллина, принесли определенный положительный эффект, однако, чтобы выйти из демографического провала и вернуться хотя бы к воспроизводству населения необходимо «мощнейшее стимулирование улучшения жилищных условий для молодых семей».

В свою очередь весьма скептически оценивает эффективность госвыплат за рождение второго и третьего ребенка в каждой семьей директор Центра по изучению России доктор философских наук Игорь Чубайс. Эксперт называет эту практику «чрезвычайно забюрократизированной», что делает получение денег крайне затруднительным.

Кроме того, считает аналитик, для того, чтобы женщина в российском обществе, предпочла роль многодетной матери другим современным социальным ролям, необходима смена не только экономической, но и идеологической парадигмы. «Поэтому материнский капитал – это только один шаг, когда надо пройти десять тысяч миль», – полагает он.

Вымирание как форма социального протеста

«Но даже увеличение рождаемости при сохранении нынешнего высокого уровня смертности ничего не даст, – продолжает разговор доктор философии Игорь Чубайс. – Знаете, это все равно, что лить новую воду в емкость с дырявым дном, причем когда эта дыра продолжает увеличиваться…»

Такую «неестественно высокую смертность» Игорь Чубайс во многом связывает со «сверхпотреблением» спиртного, а причину этой «социальной болезни» видит в том, что нынешняя российская власть «не оставляет миллионам людей достойного места ни в экономике, ни в политике».

В свою очередь Мюррей Фешбах обращает внимание на следующую статистику. Уровень заболевания туберкулезом – одно из показательных отличий между США и Россией. В США, где населения в более чем два раза больше, от туберкулеза ежегодно умирают 650 человек. В России это число превышает 25 тысяч. Но это без учета того, что две трети ВИЧ-инфицированных заражены туберкулезом.

Уровень сердечно-сосудистых заболеваний в России, отмечает американский аналитик, превышает показатели в США в три раза и также является одной из главных причин ранней смертности.

Несмотря на то, что уровень смертности в России все-таки сократился за последние несколько лет, смертность в этой стране катастрофически высокая, – соглашается Николас Эберстадт из Института американского предпринимательства (American Enterprise Institute).

По словам эксперта, нынешняя молодежь в России будет жить меньше, чем их родители. «Возвращение к показателям смертности прошлых поколений уже будет считаться большим успехом для этой страны», – подчеркивает он. А ведь продолжительность жизни в России сегодня ниже, чем в Индии, подчеркивает Эберстадт.

А ведь продолжительность жизни в России сегодня ниже, чем в Индии, подчеркивает Эберстадт.

Напомним, что по данным последней переписи в Индии, прирост населения в этой развивающейся стране за последние 10 лет составил 181 миллионов.

Спасут ли Россию мигранты?

Николас Эберстадт убежден, что негативные демографические процессы в России отразятся на экономическом росте и международном влиянии страны. Единственный способ заместить убывающее население – это допустить в страну больший приток иммигрантов, заключает он.

В свою очередь, Мюррей Фешбах, отмечает, что в отличие от США, приток мигрантов в Россию недостаточен для роста населения. По его словам, пик миграции в Россию пришелся на 2008-2009 годы, и есть основания полагать, что в ближайшее время этот процесс пойдет на убыль.

Наконец Игорь Чубайс добавляет, что, конечно, приток так называемых гастарбайтеров не решает кардинально демографическую проблему страны, однако этот процесс можно только приветствовать. «И если уж Россия юридически объявила себя правопреемницей СССР, то было бы логично предоставить всем жителям, родившемся в бывшем Советском Союзе, право на российское гражданство», – заключает этот эксперт.

«И если уж Россия юридически объявила себя правопреемницей СССР, то было бы логично предоставить всем жителям, родившемся в бывшем Советском Союзе, право на российское гражданство», – заключает этот эксперт.

Другие материалы о событиях в США читайте в рубрике «Америка»

Другие материалы о событиях в России читайте в рубрике «Россия»

Почему в США не строят типовые дома, как в СССР. Фото :: Город :: РБК Недвижимость

То, что не получилось в США, стало реальностью в Советском Союзе. Единственный американский квартал, построенный по принципам типового домостроения, был снесен из-за нечеловеческих условий для жизни

Жилой комплекс «Прюитт-Айгоу» (Pruitt-Igoe)

В середине 1950-х годов в Сент-Луисе (Миссури, США) был построен социальный жилой комплекс, один в один похожий на типичный квартал в любом городе Советского Союза. По фотографиям кажется, что находишься не в американском штате, а где-нибудь в московских Черемушках 1970–1980-х годов…

По фотографиям кажется, что находишься не в американском штате, а где-нибудь в московских Черемушках 1970–1980-х годов…

Жилой комплекс «Прюитт-Айгоу» (Pruitt-Igoe) называли тогда самым амбициозным проектом жилого строительства в США в послевоенное время. В прессе район окрестили «высотным пригородом», он сразу же получил первую премию на престижном конкурсе «Архитектурный форум».

«Прюитт-Айгоу» состоял из 33 типовых 11-этажных жилых зданий. Квартал был рассчитан на проживание 12 тыс. человек. Архитектором выступил Минору Ямасаки, который позже построил в том числе и нью-йоркские башни Всемирного торгового центра (WTC).

Архитектор Минору Ямасаки

Минору Ямасаки — американский архитектор. Родился в 1912 году в Сиэтле в семье американцев японского происхождения. Архитектурную карьеру начал в Нью-Йорке в фирме Shreve, Lamb & Harmon, которая была одним из проектировщиков «Эмпайр-стейт-билдинг» (Empire State Building).

Первым собственным проектом Ямасаки стал ЖК «Прюитт-Айгоу» (построен в 1955 году), стилистически решенный в принципах модернизма.

В 1964–1965 годах Ямасаки спроектировал комплекс высотных зданий Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке. Строительство башен началось в 1966-м и закончилось в 1972 году. 11 сентября 2001 году башни World Trade Center были разрушены во время террористической атаки.

Целью создания комплекса «Прюитт-Айгоу» было решение проблемы жилья для молодых квартиросъемщиков, относящихся к среднему классу. На месте застройки до этого ютились хижины беднейших кварталов Сент-Луиса. В бараках отсутствовали удобства, на улицах царила антисанитария. Борясь с нищетой, власти города и штата задумали строительство новых районов еще в конце 1940-х годов. В итоге Казначейство США выделило $36 млн на строительство типового квартала в Сент-Луисе.

Открытие комплекса состоялось в 1956 году, и все выглядело радужно. Концепцию квартала планировалось масштабировать по всем Соединенным Штатам. Однако уже через год квартал начал превращаться в гетто, а жильцы того самого «среднего класса» стали съезжать в другие районы.

Однако уже через год квартал начал превращаться в гетто, а жильцы того самого «среднего класса» стали съезжать в другие районы.

Свое название жилой комплекс получил в честь героя Второй мировой войны чернокожего пилота Оливера Прюита и белокожего конгрессмена от штата Миссури Уильяма Айгоу. По принципу «50/50» квартал заселили как белые, так и черные семьи. Со временем белых семей в квартале становилось все меньше. А с отменой сегрегации они исчезли и вовсе.

Ниже — кадры из документального фильма «Миф «Прюитт-Айгоу» (режисер Чад Фрейдрикс).

История квартала типового жилья «Прюитт-Айгоу» в США

На месте будущего типового квартала были трущобы бедняков

В сравнении с соседними трущобами

Проект был построен в 1956 году, он обошелся государству в $36 млн

В квартале жили представители разных рас

Поначалу квартал был процветающим

Люди исправно платили за аренду

Новоселы радовались своим светлым комнатам со всеми удобствами

Квартиры были небольшими, зато отдельными

Во дворах жильцы устраивали совместные праздники

Однако уже в середине 1960-х годов квартал превратился в гетто

Дворники перестали убирать мусор

Разбитые окна никто не стеклил

Пришлось установить металлические двери

Полиция стала отказываться приезжать по вызову в район

В течение 1969 года из-за высокой стоимости содержания городские власти подняли стоимость аренды жилья

Массовая неуплата счетов привела в итоге к коммунальной трагедии — в одном из домов из-за отсутствия ремонта прорвало канализацию

В 1970 году город объявил квартал зоной бедствия и начал отселение жильцов. Власти решили, что людей легче выселить, чем ремонтировать инфраструктуру

Власти решили, что людей легче выселить, чем ремонтировать инфраструктуру

Заброшенные здания заполнили наркоманы и бомжи

В 1972 году начался снос района. Первыми были взорваны три здания

Снос первых домов был показан по национальному телевидению. Кадры отражали неудачу программы по строительству государственного жилья

Снос был завершен в 1974 году

Типовое строительство по-английски

Похожая участь ждала типовое домостроение и в Великобритании. После завершения Второй мировой в Соединенном королевстве не хватало жилья, поэтому в 1940–1950-х годах по всему Альбиону начали строить многоэтажные дома с компактными квартирами — своеобразный аналог советских хрущевок. Такое панельное жилье возводилось муниципалитетами за счет государственных субсидий. Каждый британский город старался построить как можно больше высоток — это хорошо отражалось на местном бюджете и имидже политиков.

После завершения Второй мировой в Соединенном королевстве не хватало жилья, поэтому в 1940–1950-х годах по всему Альбиону начали строить многоэтажные дома с компактными квартирами — своеобразный аналог советских хрущевок. Такое панельное жилье возводилось муниципалитетами за счет государственных субсидий. Каждый британский город старался построить как можно больше высоток — это хорошо отражалось на местном бюджете и имидже политиков.

В 1968 году в одном из таких зданий под названием Ronan Point в ЖК Freemasons Estate произошел пожар. Оказалось, что ради экономии в конструкции стеновых панелей использовали бумагу и картон. Здание отремонтировали, но в 1986 году все-таки снесли. Как и весь комплекс Freemasons Estate. В начале 1990-х волна сноса типовых многоэтажек прокатилась по всей Великобритании. Напуганные пожарами и разрушениями в Ronan Point британцы перестали возводить панельные здания и перешли от многоквартирных высоток к малоэтажному строительству.

В 2017 году в Лондоне произошло возгорание в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower. При пожаре погибли более 70 человек, еще не менее 58 пропали без вести. Среди причин трагедии называли легковоспламеняемые облицовочные панели, отсутствие в здании пожарных лестниц и систем пожаротушения.

При пожаре погибли более 70 человек, еще не менее 58 пропали без вести. Среди причин трагедии называли легковоспламеняемые облицовочные панели, отсутствие в здании пожарных лестниц и систем пожаротушения.

Хрущевки в СССР

К массовому строительству типового жилья в Советском Союзе приступили в конце 1950-х годов по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Проектированием первых типовых многоэтажек (серия К-7) занимался инженер Виталий Лагутенко, поэтому такие дома стали называть «лагутенками». Однако впоследствии в народе закрепилось более простое и короткое прозвище — хрущевки.

Первые хрущевки насчитывали три — пять этажей, в большинстве квартир, расположенных в таких домах, были совмещенный санузел, смежные гостиная и спальня, маленькая кухня, низкие потолки (2,5–2,6 м) и тонкие стены. Дома не имели лифта и мусоропровода

В 1957 году были выпущены нормативы и правила типового жилищного строительства. По этим нормативам в квартире обязательными были спальня (6 кв. м на одного человека, 8 кв. м на двоих), общая комната (не меньше 14 кв. м). Жилая площадь однокомнатной квартиры составляла 16 кв. м, двухкомнатной — 22 кв. м, трехкомнатной — 30 кв. м, четырехкомнатной — 40 кв. м.

м на одного человека, 8 кв. м на двоих), общая комната (не меньше 14 кв. м). Жилая площадь однокомнатной квартиры составляла 16 кв. м, двухкомнатной — 22 кв. м, трехкомнатной — 30 кв. м, четырехкомнатной — 40 кв. м.

Первоначально хрущевки считались временным жильем, призванным переселить половину населения страны из бараков в собственные квартиры. Для миллионов людей они стали воплощением мечты о собственном жилище.

В Москве дома первого этапа индустриального домостроения стали сносить в 1990–2000-х годах. В 2017 году президент России Владимир Путин рекомендовал мэру Москвы Сергею Собянину снести все оставшиеся хрущевки в Москве.

Читайте также Изобретение повседневности: как хрущевки изменили жизньи привычки людей

Автор

Игнат Бушухин

Topic: Отношения между НАТО и Россией: факты

С тех пор, как Россия начала свои агрессивные действия против Украины, российские официальные лица обвиняют НАТО в ряде угроз и враждебных действий. На данной веб-странице изложены факты.

На данной веб-странице изложены факты.

Мифы

Сотрудничество НАТО с Россией

Утверждение: НАТО отказывается от реального диалога с Россией

Факт: Североатлантический союз приостановил практическое сотрудничество с Россией в связи с ее агрессивными действиями в Украине. Несмотря на это мы оставляем открытыми каналы для политического диалога. Работа Совета Россия–НАТО, важной платформы для диалога, никогда не приостанавливалась. С апреля 2016 года мы провели семь заседаний СРН.

В этом году мы добились прогресса, рассмотрев построение сил и военные учения, в том числе посредством взаимных брифингов. Этот диалог способствует предсказуемости в наших отношениях. Мы приветствовали бы более частое проведение таких брифингов и транспарентность, особенно в отношении предстоящих военных учений.

Кроме того, НАТО и Россия оставляют открытыми военные каналы связи в целях содействия предсказуемости и транспарентности в нашей военной деятельности. Мы приветствуем недавние контакты между председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом; Верховным главнокомандующим объединенным вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кертисом Скапарротти и начальником Генерального штаба ВС России генералом Валерием Герасимовым.

Мы приветствуем недавние контакты между председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом; Верховным главнокомандующим объединенным вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кертисом Скапарротти и начальником Генерального штаба ВС России генералом Валерием Герасимовым.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Приостановив практическое сотрудничество с Россией, НАТО подрывает безопасность

Факт: В 2014 году Североатлантический союз приостановил все практическое сотрудничество с Россией в ответ на ее агрессивные действия в Украине. Это сотрудничество включало проекты в Афганистане, проекты по борьбе с терроризмом и научное сотрудничество. Эти проекты со временем достигли результатов, но их приостановка не подорвала безопасность Североатлантического союза или нашу способность противостоять таким вызовам, как терроризм.

Мы четко заявляем, что продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией. Но улучшение отношений Североатлантического союза с Россией будет зависеть от четкого и конструктивного изменения в действиях России, свидетельствующего о соблюдении международного права и международных обязательств России.

Но улучшение отношений Североатлантического союза с Россией будет зависеть от четкого и конструктивного изменения в действиях России, свидетельствующего о соблюдении международного права и международных обязательств России.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: НАТО не отреагировала на предложение России о транспондерах

Факт: На заседании Совета Россия–НАТО 13 июля 2016 года Россия представила несколько предложений, в том числе предложение об использовании транспондеров над Балтийским морем. В ответ на это страны НАТО предложили России предоставить более подробную информацию, подчеркнув при этом, что авиационная безопасность не ограничивается использованием транспондеров – она состоит в ответственном летном мастерстве и в том, как летают летательные аппараты.

Для содействия всестороннему обсуждению вопросов безопасности полетов НАТО пригласила представителей бывшей Группы по проекту Балтийского моря и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) выступить с брифингами на заседании Совета Россия–НАТО 19 декабря 2016 года. Их работа вносит существенный вклад в повышение уровня авиационной безопасности над Балтийским морем.

Их работа вносит существенный вклад в повышение уровня авиационной безопасности над Балтийским морем.

Для обеспечения прогресса в этой работе была создана экспертная группа под руководством Финляндии по безопасности полетов в регионе Балтийского моря. На данный момент работа группы является многообещающей, и Генеральный секретарь НАТО приветствовал данную инициативу:

НАТО по-прежнему привержена работе в этих рамках в целях снижения рисков для безопасности гражданских и военных полетов. Мы с нетерпением ожидаем дальнейших заседаний экспертной группы.

В то же время мы продолжаем призывать Россию выполнять существующие правила и процедуры для обеспечения безопасности полетов и придерживаться безопасного и ответственного летного мастерства.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Проект СТАНДЭКС был свернут НАТО

Факт: Начатый в 2009 году проект «Дистанционное обнаружение взрывчатых веществ» (СТАНДЭКС) никогда не замораживался и не приостанавливался. Он был завершен согласно графику, в конце 2013 года.

Он был завершен согласно графику, в конце 2013 года.

СТАНДЭКС был проектом программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» (НРМБ), который осуществлялся консорциумом лабораторий и научно-исследовательских институтов. В проекте участвовали Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Россия. Проект объединял различные методы и технологии, позволяющие обнаруживать, распознавать, определять местонахождение и отслеживать потенциальных террористов-смертников в общественном транспорте.

СТАНДЭКС был проектом по разработке технологий. Как и в случае с другими подобными проектами, его конечной целью было внедрение системы. НАТО призывала участников проекта стремиться к промышленному внедрению их технологий, и некоторые из этих технологий являются в настоящее время коммерчески доступными.

Вернуться к началу страницы

РАСШИРЕНИЕ НАТО

Утверждение: Расширение НАТО угрожает России

Факт: Каждая страна, вступающая в НАТО, обязуется поддерживать ее принципы и политику. Это включает обязательство о том, что «Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России», как было вновь подтверждено на встрече в верхах в Варшаве. Расширение НАТО не направлено против России.

Это включает обязательство о том, что «Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России», как было вновь подтверждено на встрече в верхах в Варшаве. Расширение НАТО не направлено против России.

Каждое суверенное государство имеет право выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности. Это основополагающий принцип европейской безопасности, принцип, который поддерживает Россия, и который она должна соблюдать. Политика открытых дверей НАТО является историческим успехом. Вместе с расширением ЕС она обеспечивает распространение стабильности и процветания в Европе после падения Берлинской стены.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Политика открытых дверей НАТО создает новые разделительные линии в Европе и углубляет уже существующие

Факт: Решив принять стандарты и принципы НАТО, страны-кандидаты дали своим демократиям наиболее прочную привязку. А взяв на себя обязательство защищать НАТО, они получили ответное обязательство о том, что НАТО будет защищать их.

Членство в НАТО не навязывается странам. Каждая суверенная страна имеет право самостоятельно принимать решение о присоединении к какому-либо договору или союзу.

Этот основополагающий принцип закреплен в международных соглашениях, в том числе в Хельсинкском Заключительном акте, в котором говорится, что каждое государство имеет право «принадлежать или не принадлежать к международным организациям, быть или не быть участником двусторонних или многосторонних договоров, включая право быть или не быть участником союзных договоров». И когда Россия подписала Основополагающий акт НАТО–Россия, она согласилась уважать «неотъемлемое право государств выбирать пути обеспечения их собственной безопасности».

За последние 65 лет 29 стран сделали свободный выбор в пользу присоединения к НАТО в соответствии со своими демократическими процессами. Ни одна не попросила о выходе из организации. Это их суверенный выбор. Статья 13 Вашингтонского договора четко предоставляет государствам-членам право выйти из организации, если они того пожелают.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Расширение НАТО на Балканы является дестабилизирующим фактором

Факт: Все страны Центральной и Восточной Европы, вступившие в НАТО за последнее десятилетие, живут с тех пор в условиях мира, безопасности и сотрудничества со своими соседями.

Страны региона, которые стремятся к членству, проводят реформы, чтобы приблизиться к стандартам НАТО. Эти реформы укрепляют демократию и безопасность в каждой стране.

Страны региона играют важную роль в операциях НАТО в Афганистане и Косово, осуществляя учебную подготовку афганских сил и помогая создавать безопасную и защищенную обстановку для всего населения Косово. Это прямой вклад в обеспечение стабильности в широком евроатлантическом регионе.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: НАТО пыталась «втянуть» Украину в Североатлантический союз

Факт: Когда администрации президента Кучмы и президента Ющенко ясно заявили о стремлении страны вступить в НАТО, Североатлантический союз работал с ними, чтобы способствовать реформам, которые потребуются для реализации этого стремления.

Когда администрация президента Януковича сделала выбор в пользу внеблокового статуса, НАТО отнеслась к этому выбору с полным уважением и по запросу правительства продолжила работать с Украиной в области реформ.

НАТО уважает право каждой страны выбирать свои собственные механизмы по обеспечению безопасности. Действительно, статья 13 Вашингтонского договора четко предоставляет государствам-членам право выйти из организации.

За последние 65 лет 29 стран сделали свободный выбор в пользу присоединения к НАТО в соответствии со своими демократическими процессами. Ни одна не попросила о выходе из организации. Это их суверенный выбор.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Россия имеет право требовать 100-процентную гарантию того, что Украина не вступит в НАТО

Факт: В соответствии со статьей I Хельсинкского Заключительного акта (здесь) 1975 года, на основе которого была создана Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), каждое государство имеет право «принадлежать или не принадлежать к международным организациям, быть или не быть участником двусторонних или многосторонних договоров, включая право быть или не быть участником союзных договоров». Все государства-члены ОБСЕ, включая Россию, приняли обязательство соблюдать эти принципы.

Все государства-члены ОБСЕ, включая Россию, приняли обязательство соблюдать эти принципы.

В соответствии с этими принципами Украина имеет право сама выбирать, быть ли ей участницей каких-либо союзных договоров, включая учредительный договор НАТО.

Кроме того, когда Россия подписала Основополагающий акт, она обязалась «уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех государств и их неотъемлемое право выбора путей обеспечения их собственной безопасности».

Таким образом, Украина имеет право выбирать для себя союзы, а Россия, как она сама неоднократно соглашалась, не имеет право диктовать этот выбор.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: НАТО спровоцировала протесты на Майдане в Украине

Факт: Демонстрации, которые начались в Киеве в ноябре 2013 года, произошли из-за стремления украинцев установить более тесные отношения с Европейским союзом, и из-за их разочарования, вызванного тем, что бывший президент Янукович остановил продвижение к этой цели в результате давления со стороны России.

Требования протестующих включали конституционную реформу, усиление роли парламента, формирование правительства национального единства, прекращение тотальной коррупции на всех уровнях, проведение досрочных президентских выборов и прекращение насилия. Никакого упоминания о НАТО не было.

В сентябре 2014 года Украина начала обсуждение вопроса об отказе от внеблокового статуса, через шесть месяцев после незаконной и противоправной «аннексии» Россией Крыма и начала агрессивных действий России на востоке Украины. Окончательное решение об отказе от внеблокового статуса было принято Верховной радой Украины в декабре 2014 года, более чем через год после начала демонстраций за вступление в ЕС.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: НАТО планировала разместить корабли и ракеты в Крыму

Факт: Это является вымыслом. Эта идея никогда не выдвигалась, не предлагалась и не обсуждалась в НАТО.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: НАТО создала военную базу в Грузии

Факт: На встрече в верхах в Уэльсе НАТО приняла решение предложить существенный пакет мер по содействию Грузии для укрепления ее оборонного потенциала и потенциала ее оперативной совместимости с Североатлантическим союзом. В августе 2015 года в Крцаниси был открыт Совместный центр НАТО–Грузия по учебной подготовке и оценке для содействия учебной подготовке и обеспечения оперативной совместимости военнослужащих Грузии и стран НАТО.

В августе 2015 года в Крцаниси был открыт Совместный центр НАТО–Грузия по учебной подготовке и оценке для содействия учебной подготовке и обеспечения оперативной совместимости военнослужащих Грузии и стран НАТО.

Это учебный центр, а не военная база.

Он способствует стабильности, делая грузинские вооруженные силы более профессиональными и укрепляя демократический контроль над ними.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: НАТО имеет базы по всему миру

Факт:Военная инфраструктура НАТО за пределами территории государств-членов ограничена теми районами, где Североатлантический союз проводит операции.

Поэтому у Североатлантического союза имеются военные объекты в Афганистане в поддержку миссии «Решительная поддержка», а также в Косово для миссии СДК.

У НАТО есть гражданские бюро по связи в таких государствах-партнерах, как Грузия, Украина и Россия. Их нельзя считать «военными базами».

Отдельные страны НАТО имеют базы за границей на основе двухсторонних соглашений и принципа согласия принимающей страны, в отличие от российских баз на территории Молдовы (Приднестровье), Украины (Автономная Республика Крым) и Грузии (регионы Абхазия и Южная Осетия).

Вернуться к началу страницы

НАТО И ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

Утверждение: НАТО нагнетает «истерию» по поводу российских учений

Факт: Каждая страна имеет право проводить учения, но важно, чтобы они проводились транспарентно и в соответствии с международными обязательствами.

В целях обеспечения транспарентности члены ОБСЕ, включая Россию, приняли на себя обязательство следовать правилам Венского документа. Если численность участвующих в учениях войск превышает 9 000 человек, учения подлежат уведомлению; если численность участвующих в учениях войск превышает 13 000 человек, для участия в таких учениях должны быть приглашены наблюдатели из государств-членов ОБСЕ. Со времени окончания «холодной войны» Россия не открыла ни одни учения для обязательного наблюдения в рамках Венского документа.

Обеспокоенность НАТО по поводу учений «Запад-2017» стало прямым результатом отсутствия транспарентности со стороны России. И масштаб, и географический охват учений значительно превысили то, что ранее было заявлено Россией, в том числе на Совете Россия–НАТО. Страны Североатлантического союза ясно указали на это России на заседании Совета Россия–НАТО в октябре 2017 года.

И масштаб, и географический охват учений значительно превысили то, что ранее было заявлено Россией, в том числе на Совете Россия–НАТО. Страны Североатлантического союза ясно указали на это России на заседании Совета Россия–НАТО в октябре 2017 года.

Кроме того, Россия использовала крупные внезапные учения, в том числе с участием десятков тысяч военнослужащих, для запугивания своих соседей. Такая практика усиливает напряженность и подрывает доверие. Осуществленные Россией вмешательство в Грузии в 2008 году и незаконная аннексия Крыма в 2014 году были замаскированы под внезапные учения.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: НАТО окружает Россию

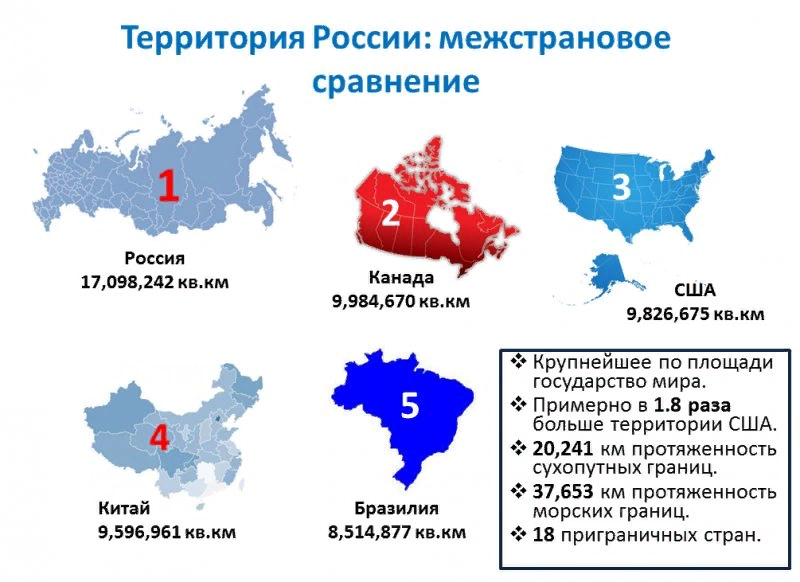

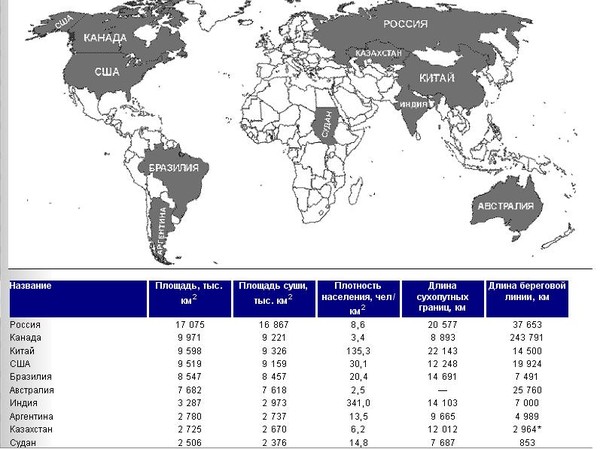

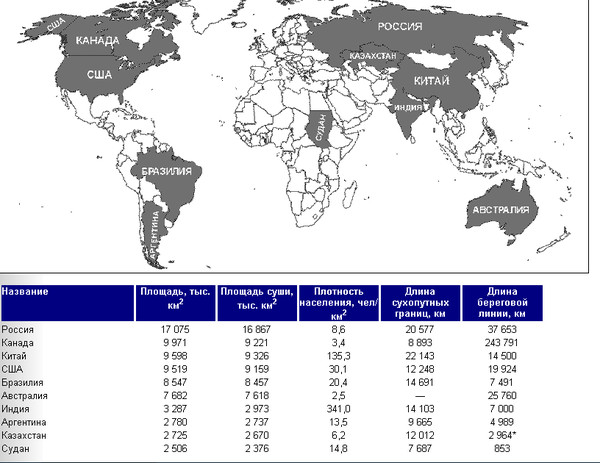

Факт: Этот миф игнорирует географические факты. Протяженность сухопутной границы России чуть больше 20 000 километров. Из них 1215 километров (менее одной шестнадцатой) – граница с государствами-членами НАТО. Россия имеет сухопутные границы с 14 странами. Только пять из них являются государствами-членами НАТО.

За пределами территории стран НАТО Североатлантический союз поддерживает военное присутствие в двух местах: в Косово и Афганистане. Обе операции осуществляются в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций, утвержденным Советом Безопасности, членом которого является Россия. У России, напротив, имеются базы и военнослужащие в трех странах – Грузии, Молдове и Украине – без согласия на то правительств этих стран.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: У НАТО сохранился менталитет «холодной войны»

Факт: «Холодная война» закончилась более двадцати лет назад. Для нее характерными были противостояние двух идеологических блоков, присутствие многочисленных постоянных армий в Европе, а также военное, политическое и экономическое доминирование Советского Союза почти во всех соседних с ним европейских странах.

Окончание «холодной войны» стало победой для народов Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза и открыло возможности для преодоления раздела в Европе. На поворотных встречах на высшем уровне, которые прошли после падения Берлинской стены, Россия играла свою роль в построении новой всеобъемлющей европейской архитектуры безопасности, включая принятие Парижской хартии, создание ОБСЕ, учреждение Совета евроатлантического партнерства и принятие Основополагающего акта между НАТО и Россией.

На поворотных встречах на высшем уровне, которые прошли после падения Берлинской стены, Россия играла свою роль в построении новой всеобъемлющей европейской архитектуры безопасности, включая принятие Парижской хартии, создание ОБСЕ, учреждение Совета евроатлантического партнерства и принятие Основополагающего акта между НАТО и Россией.

Со времени окончания «холодной войны» НАТО провела радикальные перемены в своем членском составе и методах деятельности; эти перемены были разъяснены принятием Стратегических концепций в 1999 и 2010 году. Обвинения в том, что НАТО сохранила свое назначение времен «холодной войны», игнорируют реальность этих перемен.

В этот же период НАТО обращалась к России с рядом партнерских инициатив, кульминацией которых стало создание Совета Россия–НАТО в 2002 году. Ни одной другой стране не предлагались такие привилегированные отношения с НАТО.

Главы государств и правительств стран НАТО на встрече в верхах в Варшаве в июле 2016 года заявили: «Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы России. Но мы не можем и не будем поступаться принципами, на которых зиждутся наш Североатлантический союз и безопасность в Европе и Северной Америке». (Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве можно прочитать здесь).

Но мы не можем и не будем поступаться принципами, на которых зиждутся наш Североатлантический союз и безопасность в Европе и Северной Америке». (Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве можно прочитать здесь).

Это официальная политика НАТО, которая определяется и прозрачно выражается на самом высоком руководящем уровне. Как организация, подотчетная своим государствам-членам, НАТО обязана осуществлять эту политику.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: НАТО – геополитический проект США

Факт: НАТО была создана в 1949 году двенадцатью суверенными государствами: Бельгией, Великобританией, Данией, Исландией, Италией, Канадой, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Португалией, Соединенными Штатами и Францией. С тех пор число государств-членов выросло до двадцати девяти, при этом каждое из них приняло индивидуальное и суверенное решение вступить в Североатлантический союз.

Все решения в НАТО принимаются на основе консенсуса, что означает, что решение может быть принято, только если каждый член организации согласится с ним.

Аналогичным образом, решение любой страны об участии в операциях под руководством НАТО принимает сама страна самостоятельно в соответствии с собственными правовыми процедурами. Ни одно государство-член Североатлантического союза не может принимать решения о развертывании сил другого государства-члена.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Цель НАТО – сдерживать или ослабить Россию

Факт: Цели НАТО изложены в преамбуле Вашингтонского договора, учредительного документа Североатлантического союза (с ним можно ознакомиться здесь).

Там говорится, что страны НАТО «преисполнены решимости защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и законности. Договаривающиеся стороны преследуют цель укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе. Договаривающиеся стороны полны решимости объединить свои усилия с целью создания коллективной обороны и сохранения мира и безопасности».

В соответствии с этими целями в течение последних двух десятилетий НАТО проводит миссии на Балканах, в Афганистане, в воздушном пространстве Ливии и у побережья Африканского Рога. Североатлантический союз проводит учения от Средиземноморья до Северной Атлантики и по всей Европе, по различным вопросам, от борьбы с терроризмом до спасания подводных лодок, в том числе совместно с самой Россией.

Ни одно из этих мероприятий не может быть достоверно представлено, как направленное против России.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: НАТО пыталась изолировать и маргинализировать Россию

Факт: На протяжении более двух десятилетий НАТО последовательно проводила работу по формированию отношений в духе сотрудничества с Россией.

НАТО начала налаживать отношения, предложив диалог вместо конфронтации на встрече НАТО на высшем уровне в Лондоне в июле 1990 года (текст Лондонской декларации здесь). В последующие годы Североатлантический союз способствовал развитию диалога и сотрудничества путем создания «Партнерства ради мира» (ПРМ) и Совета евроатлантического партнерства (СЕАП), открытых для всей Европы, включая Россию (Основополагающие документы ПРМ здесь и здесь).

В 1997 году НАТО и Россия подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, создав Совместный постоянный совет Россия–НАТО. В 2002 году они усовершенствовали взаимоотношения, создав Совет Россия–НАТО (СРН) (с Основополагающим актом можно ознакомиться здесь, с Римской декларацией о создании СРН – здесь, с Совместным заявлением СРН на заседании в Лиссабоне – здесь.).

Мы стремились построить добрые взаимоотношения с Россией. Мы работали вместе по различным вопросам, от борьбы с незаконным оборотом наркотиков и борьбы с терроризмом до спасания подводных лодок и гражданского чрезвычайного планирования.

Однако в марте 2014 года Североатлантический союз приостановил практическое сотрудничество с Россией в ответ на ее агрессивные действия против Украины. В то же время НАТО оставляет открытыми каналы для связи с Россией. С апреля 2016 года прошло семь заседаний Совета Россия–НАТО. Кроме того, Генеральный секретарь и заместитель генерального секретаря проводят регулярные встречи со своими российскими коллегами. Мы не стремимся к конфронтации, но мы не можем игнорировать тот факт, что Россия нарушает международные правила, подрывая наши стабильность и безопасность.

Мы не стремимся к конфронтации, но мы не можем игнорировать тот факт, что Россия нарушает международные правила, подрывая наши стабильность и безопасность.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: НАТО должна была прекратить свое существование в конце «холодной войны»

Факт: На встрече в верхах в Лондоне в 1990 году главы государств и правительств договорились о том, что «мы должны оставаться вместе, чтобы продлить долговременный мир, в условиях которого мы живем последние четыре десятилетия». Это был их суверенный выбор, который полностью соответствовал их праву на коллективную оборону, закрепленному в Уставе Организации Объединенных Наций.

С тех пор еще тринадцать стран решили вступить в НАТО. Североатлантический союз осуществлял новые миссии и адаптировался к новым вызовам, при этом придерживаясь основополагающих принципов безопасности, коллективной обороны и принятия решений на основе консенсуса.

Дважды со времени окончания «холодной войны» НАТО принимала новые Стратегические концепции (в 1999 и 2010 году), адаптируясь к новым реалиям. Таким образом, вместо того, чтобы прекратить свое существование, НАТО адаптировалась и продолжает меняться, чтобы соответствовать потребностям и ожиданиям государств-членов, а также продвигать концепцию единой, свободной и мирной Европы.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Расширение НАТО следовало аналогичному процессу, что и расширение СССР и Организации Варшавского договора

Факт: Любое сравнение между расширением НАТО после окончания «холодной войны» и созданием Организации Варшавского договора или советского блока после окончания Второй мировой войны является полным искажением истории.

Включение стран Центральной и Восточной Европы в Советский Союз и Организацию Варшавского договора после Второй мировой войны осуществлялось в условиях военной оккупации, однопартийной диктатуры и жестокого подавления инакомыслия.

Когда страны Центральной и Восточной Европы подали заявку на присоединение к НАТО после роспуска Организации Варшавского договора, это было сделано в соответствии с их свободным выбором, в рамках их собственных национальных демократических процессов и после проведения необходимых реформ.

Это было сделано посредством дискуссии, в мирное время и транспарентным образом.

Вернуться к началу страницы

НАТО КАК «УГРОЗА»

Утверждение: НАТО хочет подготовить гражданскую инфраструктуру Европы, чтобы начать войну

Факт: НАТО – оборонительный союз, цель которого заключается в защите наших государств-членов. Военная мобильность имеет ключевое значение для сдерживания в мирное время и имеет ключевое значение для нашей коллективной обороны во времена кризисов. НАТО тесно сотрудничает с государствами-членами, с тем чтобы наши мосты, автодороги, порты и сети железных дорог были способны обеспечивать транспортировку военной техники и личного состава через границы стран Североатлантического союза.

Это не подготовка к войне. Речь идет об обновлении военных требований к гражданской инфраструктуре в то время, когда мы наблюдаем возрастающие вызовы нашей безопасности, в том числе в результате незаконной аннексии Россией Крыма и продолжающейся дестабилизации восточной части Украины.

НАТО сотрудничает с государствами-членами и Европейским союзом для устранения бюрократических барьеров, что позволит нам осуществлять перевозку сил по территории Североатлантического союза. Такое сотрудничество предполагает обмен информацией о стандартах, требованиях и любых проблемах, связанных с гражданской инфраструктурой. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с национальными правительствами и частным сектором, с тем чтобы инфраструктура на территории Североатлантического союза оставалась в отличном состоянии.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Присутствие НАТО в Балтийском регионе опасно

Факт: НАТО предприняла оборонительные и пропорциональные шаги в ответ на изменившуюся обстановку в области безопасности. В связи с агрессивными действиями России против Украины государства-члены попросили увеличить присутствие НАТО в регионе.

В связи с агрессивными действиями России против Украины государства-члены попросили увеличить присутствие НАТО в регионе.

Военнослужащие НАТО встречаются с российскими инспекторами по контролю над вооружениями в 1-й пехотной бригаде Эстонии в Тапе 8 ноября 2017 года

В 2016 году НАТО развернула четыре многонациональные боевые группы, обеспечив «усиленное передовое присутствие» в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В 2017 году эти боевые группы достигли полной оперативной готовности. Более 4500 военнослужащих из стран Европы и Северной Америки работают в тесном взаимодействии с местными силами обороны.

Присутствие НАТО в регионе обеспечивается по просьбам принимающих стран и пользуется значительной общественной поддержкой. Как свидетельствует проведенный в 2016 году опрос Гэллапа, большинство жителей стран НАТО в Балтийском регионе ассоциируют Североатлантический союз с защитой своей страны. Силы НАТО соблюдают наивысшие стандарты поведения, как в служебное, так и во внеслужебное время.

В рамках приверженности стран НАТО транспарентности Эстония, Латвия и Литва принимали в ноябре 2017 и в марте 2018 года российских инспекторов по контролю над вооружениями. Инспекторы посетили ряд военных объектов, включая некоторые из тех, которые используются многонациональными боевыми группами НАТО.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Противоракетная оборона НАТО угрожает безопасности России

Факт: Система противоракетной обороны НАТО носит исключительно оборонительный характер и не направлена против России. Двусторонние соглашения между США и принимающими странами не позволяют использовать данные объекты в каких-либо иных целях, нежели противоракетная оборона.

Система обеспечивает оборону от баллистических ракет извне евроатлантического региона. НАТО неоднократно пыталась сотрудничать с Россией в области противоракетной обороны. Заявления России с угрозами нацеливания на страны Североатлантического союза из-за противоракетной обороны НАТО являются неприемлемыми и контрпродуктивными.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: НАТО готовит нападение на Россию

Факт: НАТО является оборонительным союзом, цель которого – защита государств-членов. Наши учения и военные развертывания не направлены против России или какой-либо другой страны. Любые утверждения о том, что НАТО готовит нападение на Россию, являются абсурдными.

Мы объявляем о наших военных учениях заблаговременно, и за ними наблюдают международные наблюдатели. Мы в течение года уведомляем Россию о наших учениях. Например, в 2016 году российские военные эксперты посетили 13 учений НАТО. Это свидетельствует о транспарентности нашей военной деятельности.

В качестве прямого ответа на применение Россией силы против своих соседей НАТО развернула четыре многонациональные боевые группы в странах Балтии и Польше. Эти силы развертываются на основе ротации, являются оборонительными и пропорциональными. Их нельзя сравнить с тремя дивизиями, развернутыми Россией в Западном и Южном военных округах. До незаконной аннексии Россией Крыма не было планов развертывать войска НАТО в восточной части Североатлантического союза. Наша цель – предотвратить конфликт, защитить страны НАТО и сохранить мир.

До незаконной аннексии Россией Крыма не было планов развертывать войска НАТО в восточной части Североатлантического союза. Наша цель – предотвратить конфликт, защитить страны НАТО и сохранить мир.

НАТО остается открытой для содержательного диалога с Россией. Поэтому мы провели семь заседаний Совета Россия–НАТО с апреля 2016 года. Общение с Россией позволяет нам четко обозначать свою позицию. Кризис в Украине и вокруг нее остается первым вопросом на нашей повестке дня. Мы будем продолжать наш диалог в том числе с представителями российского гражданского общества.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: НАТО представляет угрозу для России

Факт: В течение последних двадцати шести лет НАТО последовательно, транспарентно и открыто развивала связи с Россией.

Североатлантический союз создал уникальные органы сотрудничества – Совместный постоянный совет и Совет Россия–НАТО – для реализации отношений с Россией. НАТО пригласила Россию к сотрудничеству в области противоракетной обороны. Такого приглашения НАТО не делала ни одному другому государству-партнеру.

НАТО пригласила Россию к сотрудничеству в области противоракетной обороны. Такого приглашения НАТО не делала ни одному другому государству-партнеру.

В Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, согласованном с Россией в 1997 году и подтвержденном на саммитах Россия–НАТО в Риме в 2002 и в Лиссабоне в 2010 году, НАТО заявила, что «в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил». Североатлантический союз выполнил все свои обязательства.

Официальная политика НАТО в отношении России была недавно сформулирована главами государств и правительств стран Североатлантического союза на встрече в верхах в Варшаве в июле 2016 года.

Они заявили, что «Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. Но мы не можем и не будем идти на компромиссы, когда речь идет о принципах, на которых зиждутся наш Североатлантический союз и безопасность в Европе и Северной Америке». (Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве можно прочитать здесь).

Но мы не можем и не будем идти на компромиссы, когда речь идет о принципах, на которых зиждутся наш Североатлантический союз и безопасность в Европе и Северной Америке». (Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве можно прочитать здесь).

Таким образом, ни политика Североатлантического союза, ни его действия не представляют угрозы для России.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Противоракетная оборона НАТО нацелена на Россию и соглашение по Ирану доказывает это

Факт: Система противоракетной обороны НАТО не разрабатывалась против России и не направлена против нее. Она не представляет угрозы для российских средств стратегического сдерживания.

Как уже объяснял заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, географическое расположение и законы физики не позволяют системе НАТО сбивать российские межконтинентальные ракеты с баз НАТО в Румынии или Польше. Их возможности слишком ограничены, их запланированное количество слишком мало, и они расположены слишком далеко к югу или слишком близко к России, чтобы сделать это.

Российские официальные лица подтвердили, что планируемый щит НАТО, в действительности, не сможет подорвать российские средства сдерживания. Заместитель премьер-министра России Дмитрий Рогозин, уполномоченный по вопросам противоракетной обороны, заявил 26 января 2015 года, что «ни нынешняя, ни даже перспективная» система противоракетной обороны «не способна будет остановить или поставить под сомнение российский ракетный стратегический потенциал».

И наконец, утверждение России о том, что рамочное соглашение по ядерной программе Ирана устраняет необходимость в системе противоракетной обороны НАТО, неверно по двум причинам.

Соглашение по Ирану не охватывает распространение технологии баллистических ракет, что совершенно отличается от ядерных вопросов.

Кроме того, НАТО неоднократно ясно давала понять, что противоракетная оборона направлена не против какой-либо страны, а против угрозы, вызванной распространением в более общем смысле. Действительно, более 30 стран приобрели или пытаются приобрести технологию баллистических ракет. Рамочное соглашение по Ирану не меняет этих фактов.

Действительно, более 30 стран приобрели или пытаются приобрести технологию баллистических ракет. Рамочное соглашение по Ирану не меняет этих фактов.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Вступление новых членов в НАТО угрожает России

Факт: Каждая страна, которая вступает в НАТО, обязуется соблюдать принципы и политику Североатлантического союза, а также выполнять обязательства, которые уже взяла на себя НАТО.

Это включает обязательство о том, что НАТО не представляет угрозы для России, как было недавно заявлено на встрече в верхах в Варшаве.

Поэтому, по мере того, как растет число стран, вступающих в НАТО, растет и число стран, согласных с тем, что «Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России».

Вернуться к началу страницы

ОБЕЩАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Утверждение: НАТО нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия

Факт: На встрече в верхах в Варшаве в июле 2016 года страны НАТО подтвердили свою полную поддержку Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Любое размещение ядерного оружия США на территории наших государств-членов полностью соответствует ДНЯО. США обеспечивают постоянное надлежащее хранение этого оружия и контроль над ним.

Кроме того, договоренности НАТО по ядерному оружию существовали еще до вступления в силу ДНЯО. Они были в полной мере рассмотрены при проведении переговоров по Договору.

Россия, однако, усилила ядерную риторику, активизировала свои ядерные учения и регулярно отрабатывает быструю ядерную эскалацию. Кроме этого, Россия угрожает разместить ракеты, способные нести ядерные боеголовки, в Калининграде и Крыму. Деятельность и риторика России не способствуют транспарентности и предсказуемости.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Усиленное передовое присутствие НАТО нарушает Основополагающий акт Россия–НАТО

Факт: Москва обвиняет НАТО в нарушении важной части Основополагающего акта Россия–НАТО 1997 года, связанной с новым постоянным размещением сил. Она называется обязательством о «существенных боевых силах». В обязательстве сказано, что в «нынешних и обозримых условиях безопасности» НАТО «будет осуществлять свою коллективную оборону… через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил».

Она называется обязательством о «существенных боевых силах». В обязательстве сказано, что в «нынешних и обозримых условиях безопасности» НАТО «будет осуществлять свою коллективную оборону… через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил».

НАТО полностью соблюдает это обязательство. Развертывание четырех многонациональных боевых групп в восточной части нашего Североатлантического союза осуществляется на основе ротации, является оборонительным, и его уровень гораздо ниже любого разумного определения «существенных боевых сил». На территории восточных стран НАТО не происходит постоянного размещения существенных боевых сил; и общая численность сил в масштабах Североатлантического союза фактически была значительно сокращена после окончания «холодной войны».

Россия, которая обязалась проявлять «соответствующую сдержанность», увеличила численность своих войск вдоль границ Североатлантического союза и нарушила соглашения, предусматривающие проверки и транспарентность в военной сфере, в частности в области военных учений.

Подписав Основополагающий акт Россия–НАТО, Россия также обязалась не применять силу или угрозу силой против стран НАТО или против любого другого государства. Она нарушила это обязательство, осуществив незаконную и противоправную аннексию Крыма, территории суверенного государства. Кроме того, Россия продолжает поддерживать боевиков на востоке Украины.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Противоракетная оборона НАТО нарушает Договор о РСМД

Факт: Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД) является одним из важнейших элементов евроатлантической безопасности. Соединенные Штаты Америки, как одна из сторон, подписавших Договор, дали четко понять, что объекты «Иджис Эшор» в Румынии и Польше полностью соответствуют Договору о РСМД.

Развернутая в Румынии система «Иджис Эшор» носит сугубо оборонительный характер. Ракеты-перехватчики SM-3, развернутые там, не могут быть использованы в наступательных целях. Это также касается будущего объекта «Иджис Эшор» в Польше.

Это также касается будущего объекта «Иджис Эшор» в Польше.

Двусторонние соглашения между США и двумя принимающими странами – Румынией и Польшей – не позволяет использовать данные объекты в каких-либо иных целях, нежели противоракетная оборона.

Противоракетная оборона НАТО носит исключительно оборонительный характер и предназначена для защиты европейских государств-членов от ракетных угроз, возникающих за пределами евроатлантического региона. Она не направлена против России и не подорвет российские средства стратегического сдерживания.

Мы четко заявляли об этом России, неоднократно и на самом высоком политическом уровне. Россия не давала положительного ответа на наши многочисленные предложения о сотрудничестве в области противоракетной обороны. Фактически Россия прекратила этот совместный диалог в одностороннем порядке в 2013 году.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Россия имеет право возражать против поддерживаемой НАТО инфраструктуры на территории государств-членов в Центральной и Восточной Европе

Факт: Отношения между НАТО и Россией регламентированы Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, согласованным странами НАТО и Россией в 1997 году и подтвержденным на встречах Россия–НАТО на высшем уровне в Риме в 2002 и Лиссабоне в 2010 году (с Основополагающим актом можно ознакомиться здесь).

В Основополагающем акте обе стороны договорились о том, что: «в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил. Соответственно он будет полагаться на адекватную инфраструктуру, соизмеримую с вышеупомянутыми задачами. В этом контексте, при возникновении необходимости, усиление может происходить в случае защиты против угрозы агрессии и действий по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН и руководящими принципами ОБСЕ, равно как для учений в соответствии с адаптированным Договором об ОВСЕ, положениями Венского документа 1994 года и взаимосогласованными мерами транспарентности. Россия будет проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе».

Поэтому и инфраструктура, и усиление прямо допускаются положениями Основополагающего акта и, следовательно, Россией.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Реакция НАТО на незаконные действия России в Украине является нарушением Основополагающего акта

Факт: В ответ на новую стратегическую реальность, вызванную незаконными и противоправными действиями России в Украине, НАТО усилила оборону государств-членов в Центральной и Восточной Европе и обеспечила способность при необходимости повысить усиление, в том числе посредством модернизации инфраструктуры.

Все это соответствует Основополагающему акту, процитированному выше.

В Основополагающем акте все подписавшие его стороны, в том числе и Россия, согласовали принципы, которые включают: «отказ от применения силы или угрозы силой друг против друга или против любого другого государства, его суверенитета, территориальной целостности или политической независимости любым образом, противоречащим Уставу ООН и содержащейся в Хельсинкском Заключительном акте Декларации принципов, которыми государства-участники руководствуются во взаимных отношениях» и «уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств и их права выбора путей обеспечения собственной безопасности, нерушимости границ и права народов на самоопределение, как это закреплено в Хельсинкском Заключительном акте и других документах ОБСЕ».

НАТО неукоснительно выполняет эти обязательства. Россия, с другой стороны, объявила об аннексии Крыма, поддерживает использующих насильственные методы сепаратистов на востоке Украины и настаивает на том, чтобы Украине было запрещено вступать в НАТО.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Ядерные учения НАТО нарушают ДНЯО

Факт: На встрече в верхах в Уэльсе в сентябре 2014 года страны НАТО подтвердили свою полную поддержку Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Построение ядерных сил НАТО полностью соответствует этому Договору.

НАТО никогда не перемещала ядерное оружие в Восточную Европу. Со времени окончания «холодной войны» НАТО не проводила ядерных учений в восточной части Североатлантического союза.

Это Россия начала использовать ядерное оружие в качестве инструмента в своей стратегии запугивания. Россия усилила ядерную риторику и активизировала свои ядерные учения. Российские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, совершают полеты вблизи границ Североатлантического союза. Кроме этого, Россия угрожает разместить ракеты, способные нести ядерные боеголовки, в Калининграде и Крыму.

Кроме этого, Россия угрожает разместить ракеты, способные нести ядерные боеголовки, в Калининграде и Крыму.

Эта деятельность и эта риторика не способствуют транспарентности и предсказуемости, особенно в контексте изменившейся обстановки в области безопасности в связи с агрессивными действиями России в Украине.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: НАТО обещала России, что не будет расширяться после «холодной войны»

Факт: Страны НАТО принимают решения на основе консенсуса, и такие решения подтверждаются в письменной форме. Никакого письменного свидетельства о принятии Североатлантическим союзом такого решения не существует. Личные заверения руководителей НАТО не могут заменять консенсуса Североатлантического союза и не являются официальным соглашением НАТО.

Политика открытых дверей НАТО основана на статье 10 учредительного документа Североатлантического союза – Североатлантического договора (1949 год). В Договоре сказано, что членство в НАТО открыто любому «европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона». В нем говорится, что любое решение о расширении должно приниматься «по всеобщему согласию». НАТО никогда не отменяла статью 10 и не ограничивала потенциал расширения. За последние 65 лет 29 стран сделали свободный выбор в пользу присоединения к НАТО в соответствии со своими демократическими процессами. Это их суверенный выбор.

В Договоре сказано, что членство в НАТО открыто любому «европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона». В нем говорится, что любое решение о расширении должно приниматься «по всеобщему согласию». НАТО никогда не отменяла статью 10 и не ограничивала потенциал расширения. За последние 65 лет 29 стран сделали свободный выбор в пользу присоединения к НАТО в соответствии со своими демократическими процессами. Это их суверенный выбор.

Более того, в то время, когда якобы было дано это обещание, все еще существовала Организация Варшавского договора. Ее члены дали согласие на роспуск организации только в 1991 году. Идея об их присоединении к НАТО не стояла на повестке дня в 1989 году. Это подтвердил сам Михаил Горбачев в интервью «России поверх заголовков»:

«Вопрос о «расширении НАТО» в те годы вообще не обсуждался и не возникал. Говорю это со всей ответственностью. Ни одна восточноевропейская страна его не поднимала, в том числе и после прекращения существования Варшавского договора в 1991 году. Не поднимали его и западные руководители».

Не поднимали его и западные руководители».

Вернуться к началу страницы

ОПЕРАЦИИ НАТО

Утверждение: Операция НАТО в Афганистане потерпела неудачу

Факт: В 2003 г. НАТО приняла на себя командование Международными силами содействия безопасности в Афганистане, действующими в соответствии с мандатом ООН.

Под командованием НАТО миссия постепенно распространилась по всему Афганистану, к ней присоединились 22 страны, не входящие в НАТО. В ходе миссии практически с нуля были созданы Афганские национальные силы безопасности, численность которых сейчас достигла 350 000 военнослужащих и полицейских.

Угрозы безопасности Афганистана по-прежнему существуют. Однако афганские силы сегодня готовы принять на себя полную ответственность за обеспечение безопасности по всей стране в соответствии с договоренностью с властями Афганистана.

НАТО осуществляет учебную подготовку, консультирует и оказывает содействие афганским силам в рамках миссии «Решительная поддержка».

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Миссия под руководством НАТО в Афганистане не смогла остановить незаконный оборот афганских наркотиков

Утверждение: Миссия под руководством НАТО в Афганистане не смогла остановить незаконный оборот афганских наркотиков

Факт: Как в случае с любой суверенной страной основная обязанность по поддержанию законности и правопорядка в Афганистане, в том числе по противодействию незаконному обороту наркотиков, возложена на афганское правительство.

Международное сообщество всячески поддерживает правительство Афганистана, чтобы оно смогло выполнить эту обязанность, в том числе через Организацию Объединенных Наций и Европейский союз.

НАТО не является основным действующим лицом в этой сфере. Эта роль была согласована с международным сообществом.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Операция НАТО в воздушном пространстве Ливии была незаконной

Операция под руководством НАТО была осуществлена на основании двух резолюций Совета Безопасности ООН – 1970 и 1973; обе резолюции ссылаются на Главу VII Устава ООН, и Россия не возражала ни против одной из них.

Резолюция СБ ООН 1973 уполномочила международное сообщество «принимать все необходимые меры» для «защиты гражданского населения и мест его проживания, находящихся под угрозой нападения», что НАТО и сделала при политической и военной поддержке государств региона и членов Лиги арабских государств.

После конфликта НАТО сотрудничала с Международной комиссией ООН по расследованию событий в Ливии, не выявившей никаких нарушений резолюции 1973 СБ ООН или международного права и заключившей, напротив, что «НАТО провела высокоточную кампанию, характеризующуюся наглядным стремлением избежать жертв среди гражданского населения».

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Операция НАТО в Косово была незаконной

Факт: Операция НАТО, связанная с Косово, была проведена вслед за продолжавшимися более года интенсивными усилиями ООН и Контактной группы, в которую входила Россия, направленными на достижение мирного урегулирования. Совет Безопасности ООН неоднократно характеризовал этническую чистку в Косово и растущее число беженцев, вынужденных покидать свои дома, как угрозу международному миру и безопасности. Операция НАТО «Эллайд форс» была начата, чтобы предотвратить крупномасштабные и непрекращающиеся нарушения прав человека и гибель гражданских лиц.

Совет Безопасности ООН неоднократно характеризовал этническую чистку в Косово и растущее число беженцев, вынужденных покидать свои дома, как угрозу международному миру и безопасности. Операция НАТО «Эллайд форс» была начата, чтобы предотвратить крупномасштабные и непрекращающиеся нарушения прав человека и гибель гражданских лиц.

По окончании военно-воздушной кампании, в соответствии с мандатом ООН (резолюция СБ ООН 1244), была проведена миротворческая операция СДК под руководством НАТО, в которой изначально участвовала и Россия, с целью обеспечить безопасную и защищенную обстановку в Косово.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Случаи Косово и Крыма идентичны

Факт: Операция в Косово была проведена после исчерпывающего обсуждения с участием всего международного сообщества, которое пыталось урегулировать затянувшийся кризис, признанный Советом Безопасности ООН в качестве угрозы международному миру и безопасности.

После операции в течение почти десяти лет международное сообщество вело дипломатическую работу, под эгидой ООН, направленную на достижение политического решения и определение окончательного статуса Косово, как предписано резолюцией 1244 СБ ООН.

В Крыму не было существовавшего до этого кризиса, не было попыток обсудить ситуацию с правительством Украины, привлечь ООН, и не было попыток прийти к урегулированию на основе переговоров.

В случае с Косово усилия международного сообщества по поиску решения продлились 3 000 дней. В случае с Крымом Россия аннексировала часть территории Украины менее чем за 30 дней. Россия пыталась частично оправдать свою незаконную и противоправную аннексию, указывая на «референдум», который не соответствовал украинскому законодательству, проводился в условиях незаконной вооруженной оккупации, в отсутствии свободы выражения мнений или доступа оппозиции к прессе и без какого-либо внушающего доверие международного мониторинга.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Российская аннексия Крыма была оправдана решением Международного суда по независимости Косово (онлайн здесь).

Факт: Суд заявил, что его решение не было прецедентом. Суд заявил, что ему был поставлен «ограниченный и конкретный» вопрос о независимости Косово, под который не подпадают более широкие правовые последствия этого решения.

Вернуться к началу страницы

Утверждение: Украинские власти незаконны

Факт: Президент Украины Порошенко был избран на этот пост 25 мая, набрав явное большинство голосов на выборах, которые были охарактеризованы ОБСЕ (заявление здесь), как свидетельствующие о «четком намерении властей провести настоящие выборы, которые в целом соответствовали международным обязательствам, с соблюдением основных свобод граждан». Серьезные ограничения были зафиксированы только в областях, контролируемых сепаратистами, предпринимавшими усиленные «попытки сорвать процесс».

Нынешний парламент был избран 26 октября в ходе выборов, которые, по мнению ОБСЕ (заявление здесь), характеризуются «высокой конкуренцией среди участников избирательного процесса, предложивших избирателям настоящий выбор, а также общим уважением к основным свободам». ОБСЕ вновь отметила, что «органы, ответственные за подготовку и проведение выборов, прилагали решительные усилия для проведения выборов на всей территории страны, но это оказалось невозможным на значительной части Донецкой и Луганской областей и на Крымском полуострове».

И наконец, российские официальные лица продолжают утверждать, что в украинском парламенте и правительстве преобладают «нацисты» и «фашисты». Однако на парламентских выборах те партии, которые Россия назвала «фашистскими», не смогли преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в парламент. Украинские избиратели явно проголосовали за единство и умеренность, а не за сепаратизм и экстремизм, и это нашло отражение в составе парламента.

Иными словами, президент и парламент являются законными, а действия поддерживаемых Россией сепаратистов – нет.

Вернуться к началу страницы

Ученые раскритиковали сравнение смертности от коронавируса и гриппа в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Группа ученых опубликовала статью в медицинском журнале JAMA Internal Medicine, где критически оценила сравнение уровня заболеваемости от коронавируса и от сезонного гриппа.

В статье исследователи назвали угрожающей здоровью неверную интерпретацию данных, которая исходит от официальных представителей американских властей.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что на территории страны было зафиксировано 65 тысяч летальных исходов от коронавируса. Примерно столько же, по данным учреждения, скончалось в результате заболевания гриппом.

Ученые подчеркнули, что приравнивание коронавируса и сезонного гриппа не соответствует истине.

«Прямое сравнение данных по двум различным заболеваниям, с учетом того, что статистика смертности получена разными методами, дает неточную информацию», – подчеркнули авторы исследования.

Они предостерегли от того, чтобы на основе приравнивания коронавируса и гриппа власти исходили при определении мер по противодействию пандемии коронавируса. Они назвали неправильной статистическую оценку смертности от гриппа и от COVID-19.

В частности, ученые отметили, что ранее не существовало такого спроса на лекарства и медицинское оборудование. Кроме того, статистическая оценка имеет погрешность, поскольку вышеуказанный Центр предоставляет информацию в виде приблизительных данных. Так, с 2013-2014 по 2018-2019 годы смертность от гриппа варьировалась в районе от 23 до 61 тысячи погибших, однако реальное число было в 6 раз больше.

Кроме того, по оценкам ученых, с 14 по 21 апреля количество смертей в результате коронавируса составило 15,5 тысячи, в то время как в пиковый период с 2013 по 2020 год численность летальных исходов от гриппа составила 750 человек.

Таким образом, авторы приходят к выводу, что подсчитанные смертельные случаи в результате гриппа завышены, в то время как количество летальных исходов в результате коронавируса подсчитано неверно и явно ниже фактических показателей.

«Наш анализ показывает, что сравнения между смертностью от SARS-CoV-2 и смертностью от сезонного гриппа должны проводиться с использованием только сопоставимых данных. Это лучше демонстрирует истинную угрозу для здоровья населения от COVID-19», – отмечают авторы статьи.

В настоящий момент, согласно данным ВОЗ, в США зафиксировали почти 1,4 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Сейчас численность летальных исходов остановилась на отметке более чем в 84,9 тысячи. В то же время более 243 тысяч человек выздоровело в результате прохождения курса лечения.

В мире коронавирусом заражено более 4,4 млн человек

Читайте также

мечта дальнобойщика, запрещённая в России

Сейчас тягачи американского производства на наших дорогах редкость.

А ведь еще недавно целые «стада» сверкающих хромом заокеанских монстров бороздили просторы необъятной России.

А ведь еще недавно целые «стада» сверкающих хромом заокеанских монстров бороздили просторы необъятной России.

Евгений Яблоков

Расцвет «американцев» в России пришелся на первую пятилетку «нулевых», хотя «эксперимент» по ввозу секондхенда из США начался раньше и датируется 1995 годом. Бэушные заокеанские тягачи, казавшиеся космическими кораблями на фоне зачуханных КАМАЗов и МАЗов, быстро расплодились и заполонили грузовой рынок нашей страны. По данным Государственного таможенного комитета, в 2003 году в Россию было импортировано всего около двух сотен американских грузовиков. А уже через пару лет эта цифра возросла до четырех с половиной тысяч.

В Россию преимущественно поставлялись партии машин после 4–5 лет эксплуатации в Америке, с пробегом 500–700 тысяч километров. «Палитра» вторичного рынка в нашей стране была в основном представлена марками Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt, Western Star. Встречались так же Volvo, Mack и Sterling, но «погоду» они не делали.

АвтопаркАмериканские дальнобойщицы: женщины, успешно освоившие профессию водителя грузовика

Вначале существенная доля реализации подержанных американских машин приходилась на тягачи Freightliner и International. А все потому, что Freightliner перехватил у своего «интернационального» конкурента портфель заказов от крупных перевозчиков с обременением принятия чужеродной техники в зачет своей новой продукции. Костяк вторички в основном составляли тягачи Freightliner Century и бескапотник International 9800.

Наряду с бэушными автомобилями к нам в небольших количествах поставлялась новая техника. Например, такие характерные «представители дикого запада» как Freightliner Columbia CL 120 и Freightliner Argosy. Машины были оснащены 14‑литровыми, 475‑сильными дизелями Detroit Diesel и 10‑ступенчатыми коробками передач Eaton. Сертифицированные под Россию грузовики почти не отличались от своих американских собратьев. Идентифицировать их можно было по «европейскому» расположению габаритных фонарей на кронштейнах. И по метрическим шкалам приборов. В остальном они оставались типичными «американцами», с такими атрибутами сытой заокеанской жизни как регулируемое с водительского места положения «седла» или электронная система самодиагностики. Проверить состояние конкретного вторичного грузовика можно было с помощью сервиса Carfax, который по VIN-номеру выдавал информацию о техническом состоянии машины, о ее юридической чистоте, о комплектации, о предыдущих владельцах.

Машины были оснащены 14‑литровыми, 475‑сильными дизелями Detroit Diesel и 10‑ступенчатыми коробками передач Eaton. Сертифицированные под Россию грузовики почти не отличались от своих американских собратьев. Идентифицировать их можно было по «европейскому» расположению габаритных фонарей на кронштейнах. И по метрическим шкалам приборов. В остальном они оставались типичными «американцами», с такими атрибутами сытой заокеанской жизни как регулируемое с водительского места положения «седла» или электронная система самодиагностики. Проверить состояние конкретного вторичного грузовика можно было с помощью сервиса Carfax, который по VIN-номеру выдавал информацию о техническом состоянии машины, о ее юридической чистоте, о комплектации, о предыдущих владельцах.

В докризисный период процентный показатель импорта «янки» в общей доле ввозимых тягачей подскочил до немыслимых 80 %. И на то были свои причины. Европейские двухосные тягачи не вполне устраивали перевозчиков, работающих на востоке и севере страны. В этих регионах от тягача требуется большая тяговая динамика, проходимость и управляемость в трудных дорожных и погодных условиях. Первые американские «ласточки» приобретались по случаю, на авось. Впоследствии они зарекомендовали для российских условий эксплуатации с лучшей стороны. И к тому же экономичными по топливу — примерный расход составлял 35 литров солярки на сто километров пути. «Американцы», по сравнению с «европейцами», подкупали дальнобойщиков своей простой и, соответственно, очень надежной конструкцией, основу которой составляли прочная, фактически вечная рама, столь же «долгоиграющие» мощные и неприхотливые силовые агрегаты, менее «капризная» подвеска.