Программа переселения соотечественников — Комитет ГД по делам СНГ

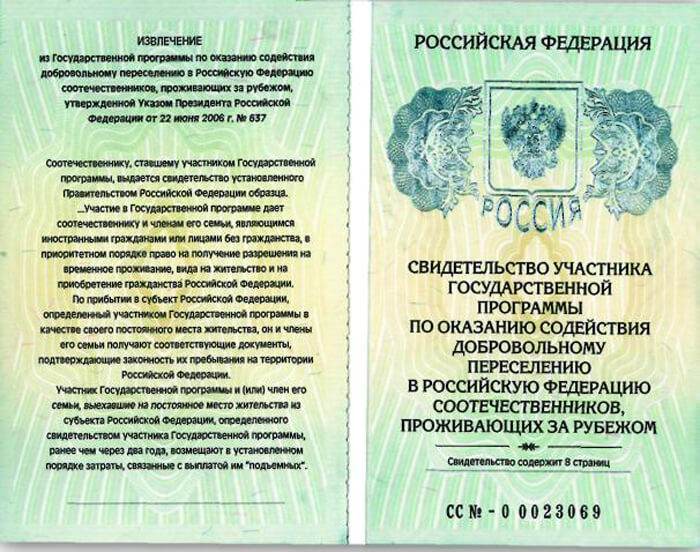

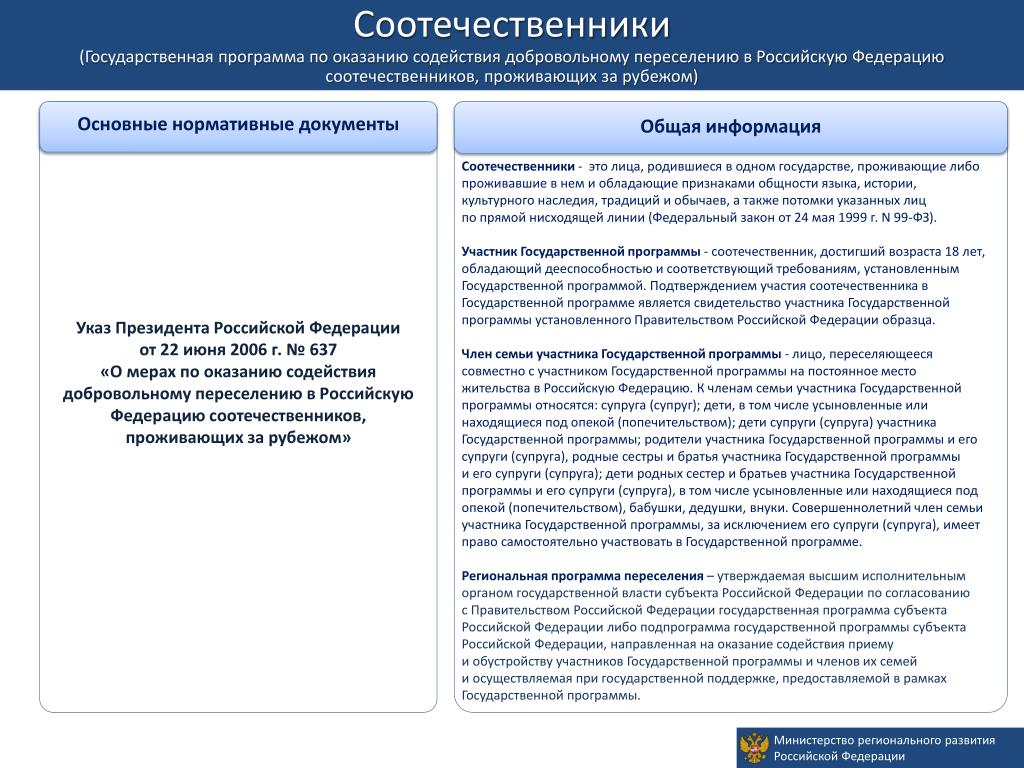

Утвержденная ещё в 2006 году Указом Президента Российской Федерации, программа переселения соотечественников с 2013 года признана бессрочной.

К 2015 году процедура получения статуса участника программы переселения соотечественников заметно упростилась, появилось множество информационных блоков и подробных разъяснений, как от правительства, так и остальных участников программы. Полная и своевременно обновляющаяся и дополняющаяся информация находится на официальном сайте Федеральной миграционной службы. Иными словами, государство делает всё возможное, чтобы упростить и сделать более доступным процесс возвращения в Россию её граждан, а также проживающих за её пределами бывших граждан СССР и их потомков.

Преимущества и условия участия в программе переселения соотечественников

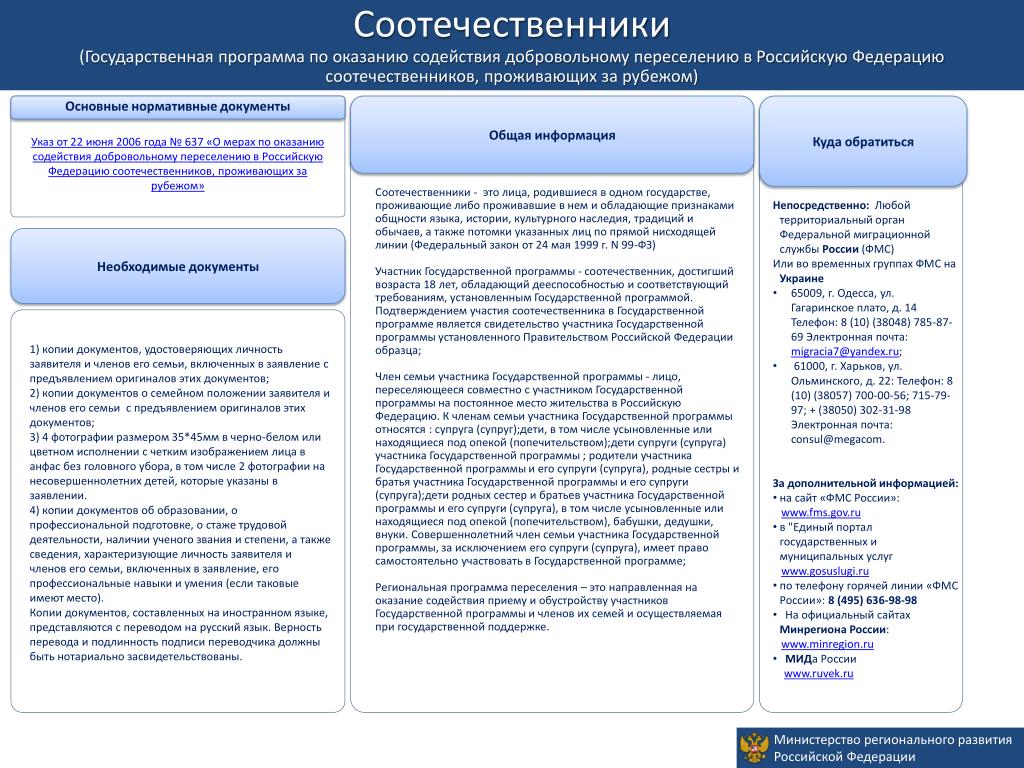

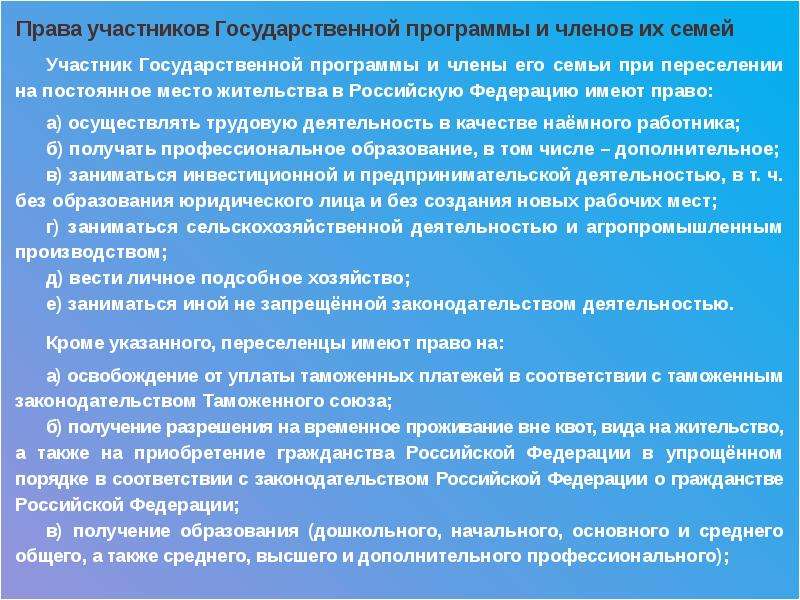

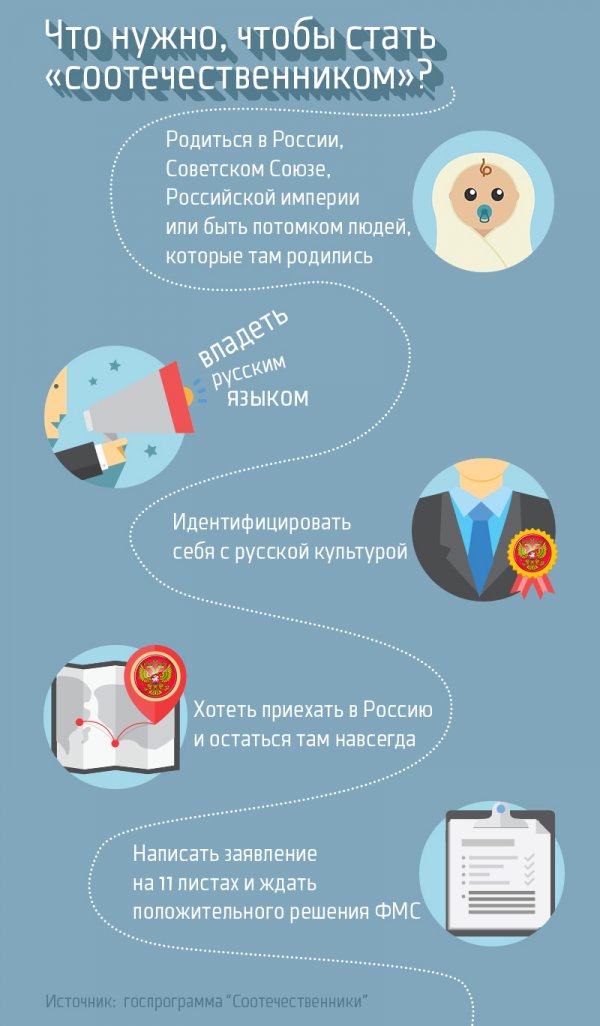

Участие в программе переселения даёт множество преимуществ тому, кто решил вернуться на Родину, даже если никогда не проживал здесь. Необходимо собрать полный пакет документов, который подтверждал бы наличие родственных связей с гражданами Российской Федерации либо гражданами СССР, детальную информацию о своём образовании и образовании близких, своём трудовом стаже. Владение русским языком, позволяющее письменно и устно общаться на должном уровне — обязательный пункт. Информация об имеющемся образовании играет очень важную роль. В каждом регионе, участвующем в программе, свои критерии отбора и соответствия. Они настолько разные, что некоторым специалистам бывает сложно найти работу в трёх-четырёх регионах, зато в каком-либо определенном регионе легко найти множество вакансий на нужную специальность. Немаловажным является и то, что получить работу можно, не проходя процедуру получения разрешения на трудовую деятельность. Вместе с тем, члены семьи участника государственной программы переселения соотечественников, а также сам участник имеют возможность получить образование по собственному желанию, начиная с дошкольного и заканчивая высшим, выбрав ту специальность, которая в дальнейшем поможет им трудоустроиться.

Необходимо собрать полный пакет документов, который подтверждал бы наличие родственных связей с гражданами Российской Федерации либо гражданами СССР, детальную информацию о своём образовании и образовании близких, своём трудовом стаже. Владение русским языком, позволяющее письменно и устно общаться на должном уровне — обязательный пункт. Информация об имеющемся образовании играет очень важную роль. В каждом регионе, участвующем в программе, свои критерии отбора и соответствия. Они настолько разные, что некоторым специалистам бывает сложно найти работу в трёх-четырёх регионах, зато в каком-либо определенном регионе легко найти множество вакансий на нужную специальность. Немаловажным является и то, что получить работу можно, не проходя процедуру получения разрешения на трудовую деятельность. Вместе с тем, члены семьи участника государственной программы переселения соотечественников, а также сам участник имеют возможность получить образование по собственному желанию, начиная с дошкольного и заканчивая высшим, выбрав ту специальность, которая в дальнейшем поможет им трудоустроиться.

Более подробную информацию о государственной программе переселения соотечественников вы найдете на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации по этой ссылке.

Программа переселения | Российский центр науки и культуры в Праге

Государственная программа по содействию добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников проживающих за рубежом (далее — программа переселения) — это государственная программа, нацеленная на «возвращение домой» соотечественников, которые проживают за пределами РФ, но чувствуют непреодолимую связь с Россией, воспитаны в традициях российской культуры и владеют русским языком.

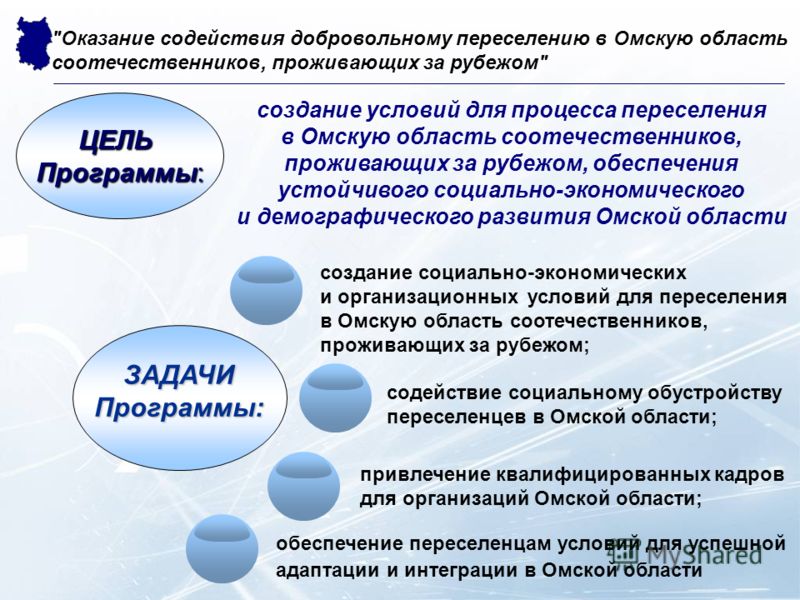

Цели данной программы — стимулирование и организация процесса переселения соотечественников, решение демографических проблем в регионах, а также, привлечение специалистов востребованных в регионах профессий и навыков.

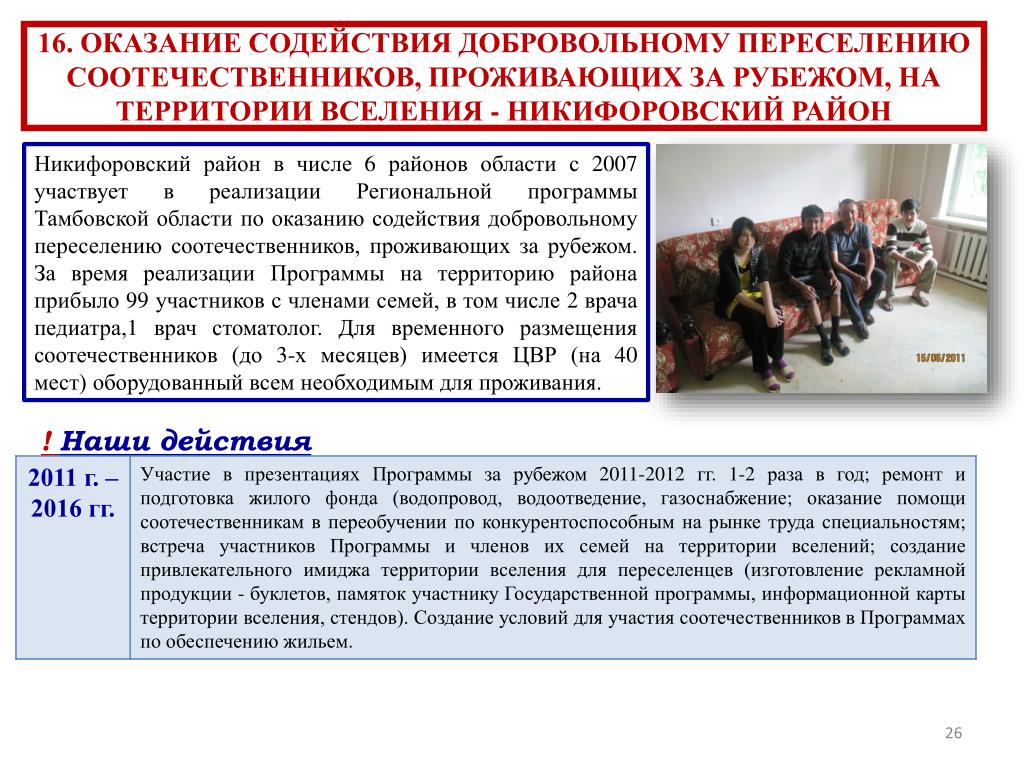

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников проживающих за рубежом, в Курганскую область (2013 — 2020 гг.)

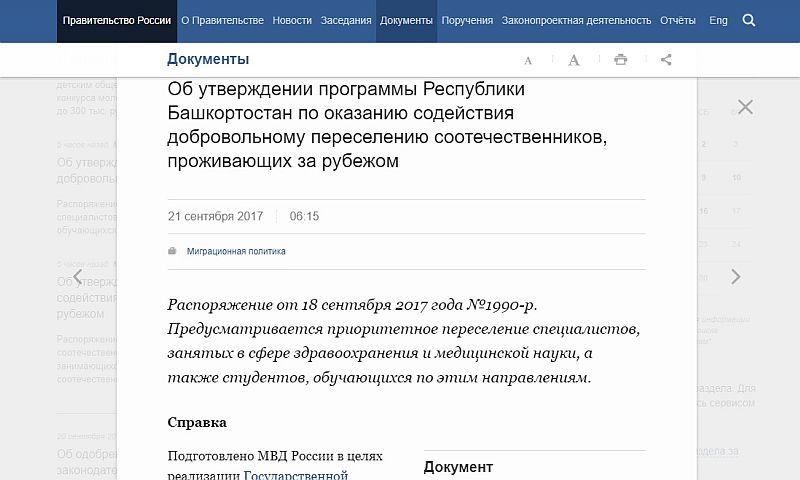

Программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Курганскую область разработана в соответствии с Указом Президента России от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

Программа утверждена Постановлением Правительства Курганской области от 29 июля 2013 года №364.

Текст программы по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом (в актуальной редакции)

Вниманию соотечественников, желающих стать участниками региональной программы переселения!

28 июля 2015 года вступило в силу постановление Правительства Курганской области от 14 июля 2015 года № 233, вносящее изменения в государственную программу Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом (далее – постановление, Программа) в части увеличения количества ее участников в 2015 году, а также уточнения критериев отбора претендентов на участие.

Участниками Программы могут быть:

— соотечественники трудоспособного возраста, постоянно или временно проживающие на законном основании на территории Российской Федерации и желающие постоянно проживать в Курганской области:

осуществляющие на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую деятельность на территории Курганской области не менее 12 месяцев до подачи заявления на участие в Программе (за исключением деятельности в сфере образования, здравоохранения) и по профессиям, востребованным на рынке труда Курганской области;

осуществляющие документально подтверждаемую предпринимательскую деятельность на территории Курганской области в приоритетных видах экономической деятельности не менее 12 месяцев до подачи заявления на участие в Программе;

— соотечественники трудоспособного возраста, получившие временное убежище в Российской Федерации, осуществляющие на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность на территории Курганской области и желающие постоянно проживать в Курганской области;

— студенты из числа иностранных граждан, получающие образование по очной форме в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования Курганской области;

— соотечественники трудоспособного возраста, обладающие дееспособностью, соответствующие требованиям, установленным Государственной программой желающие переселиться на постоянное место жительства в Курганскую область с целью:

осуществления трудовой деятельности в соответствии с действующим законодательством по профессиям, востребованным на рынке труда Курганской области;

получения профессионального и высшего, включая послевузовское, образования в образовательных организациях, расположенных на территории Курганской области, занятия научно-исследовательской деятельностью.

Согласование кандидатур, находящихся в пенсионном возрасте, возможно при заинтересованности работодателя в участнике Программы, обладающем редкой востребованной специальностью или наличием высоких профессиональных навыков.

Основанием для отказа в согласовании заявления соотечественника уполномоченным органом является невыполнение вышеуказанных требований (критериев отбора), а также наличие неснятой или непогашенной судимости, двух и более фактов привлечения к административной ответственности, связанных с нарушением общественного порядка, владение русским языком (устным и письменным) на уровне, недостаточном для быстрой адаптации среди принимающего сообщества.

Более подробную информацию можно узнать на http://czn.kurganobl.ru/3724.html

За получением консультации можно обратиться в Консульский отдел Посольства России в Чехии: запись на прием осуществляется по телефону +(420) 233-374-093 (с 9.00 до 12.00 и с 14.15 до 17.00).

РСМД :: Возвращение соотечественников

Политика России по отношению к соотечественникам прошла в своем развитии несколько этапов: от первых законов о беженцах и вынужденных переселенцах до принятия комплексной государственной Программы по оказанию содействия переезжающим в Россию.

Политика России по отношению к соотечественникам прошла в своем развитии несколько этапов: от первых законов о беженцах и вынужденных переселенцах до принятия комплексной государственной Программы по оказанию содействия переезжающим в Россию.

Беженцы и вынужденные переселенцы

После распада СССР, в условиях рухнувшей системы управления и образовавшегося правового вакуума, Россия впервые столкнулась с проблемой массовой иммиграции. Оставаясь на уровне середины 1980-х гг. (около 800 тыс. чел. в год), многотысячный поток в Россию через границы новых независимых государств имел причины, в корне отличавшиеся от причин переездов в РСФСР в рамках одного государства. Это было возвращение к корням, на Родину, бегство русских и русскоязычных граждан от «парада суверенитетов». Это возвратное движение потребовало определения срочных мер государственной политики в области миграции и разработки соответствующего законодательства.

Политика по отношению к гражданам бывшей империи – первая миграционная политика новой России. Эту политику довольно часто называют «репатриационной», что, однако, не соответствует ее смыслу и сути. Репатриацией принято считать возвращение в страну гражданства или происхождения лиц, оказавшихся в силу разных обстоятельств на территории других государств. Но ни принцип «права почвы», который предполагает, что любой человек, родившийся на территории государства или имеющий родившихся там родителей, может получить разрешение на возвращение в страну своего рождения, ни принцип «права крови», предполагающий аналогичные права для иммигранта, имеющего соответствующее этническое происхождение, для создавшейся ситуации не подходят. Соотечественник для России – это любой гражданин распавшейся империи, даже если ни он, ни его предки в РСФСР не жили [1]. И уж тем более, здесь нет и не может быть этнических причин – слишком многонациональной страной был СССР, и к России нельзя применять опыт репатриации таких мононациональных государств, как Германия, Израиль, Греция, а также и более поздний опыт Казахстана.

Эту политику довольно часто называют «репатриационной», что, однако, не соответствует ее смыслу и сути. Репатриацией принято считать возвращение в страну гражданства или происхождения лиц, оказавшихся в силу разных обстоятельств на территории других государств. Но ни принцип «права почвы», который предполагает, что любой человек, родившийся на территории государства или имеющий родившихся там родителей, может получить разрешение на возвращение в страну своего рождения, ни принцип «права крови», предполагающий аналогичные права для иммигранта, имеющего соответствующее этническое происхождение, для создавшейся ситуации не подходят. Соотечественник для России – это любой гражданин распавшейся империи, даже если ни он, ни его предки в РСФСР не жили [1]. И уж тем более, здесь нет и не может быть этнических причин – слишком многонациональной страной был СССР, и к России нельзя применять опыт репатриации таких мононациональных государств, как Германия, Израиль, Греция, а также и более поздний опыт Казахстана. Стремящиеся к переезду в центр бывшей империи люди – не «репатрианты». Они – «соотечественники», т.е. те, у кого когда-то было единое «отечество». К сожалению, это движение носило характер вынужденной миграции.

Стремящиеся к переезду в центр бывшей империи люди – не «репатрианты». Они – «соотечественники», т.е. те, у кого когда-то было единое «отечество». К сожалению, это движение носило характер вынужденной миграции.

Основной задачей Федеральной миграционной службы [2] с момента ее образования в июне 1992 г. стало решение вопросов, связанных именно с вынужденными переселенцами из стран СНГ. Начало работе с вынужденными мигрантами – соотечественниками положило принятие законов «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах» в 1993 г. Далее, курс на поддержку беженцев и переселенцев был закреплен в Федеральной миграционной Программе, действовавшей с 1996 по 2001 гг., а также в Федеральной целевой Программе «Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев», действовав-шей с 1996 по 2000 гг. в рамках Президентской Программы «Дети России» [3]. При этом никаких действий по расселению, экономической деятельности, интеграции лиц, которые не получили статус беженца или вынужденного переселенца, не проводилось и не планировалось.

В начале 1990-х Россия заключила с десятью государствами, входившими ранее в состав СССР, международные соглашения по вопросам добровольного переселения и защиты прав переселенцев. Некоторые из этих соглашений так и не были ратифицированы, действие других давно прекращено. Статус переселенца позволял беспошлинно перевезти багаж и получить натурализационный статус вне квоты при наличии жилья. Никаких мер по привлечению соотечественников в рамках данных соглашений, а тем более по принятию на себя каких-либо обязательств по их обустройству государство не предполагало. Вплоть до второй половины 90-х прибывшие в Россию соотечественники, став гражданами Российской Федерации, «растворялись» на рынке труда, не принося ощутимых проблем.

В 1999 г. был принят основополагающий документ, регулирующий взаимоотношения с соотечественниками, оставшимися за пределами России – Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» [4], который дал определение понятию «соотечественник». Именно на этом понятии и была построена дальнейшая работа с гражданами бывшего СССР.

Именно на этом понятии и была построена дальнейшая работа с гражданами бывшего СССР.

Цели государственной политики России определены в ст. 5 закона и заключаются, том числе, и в оказании государственной поддержки и помощи соотечественникам в реализации и обеспечении прав и свобод человека и гражданина, в том числе права на возвращение в Российскую Федерацию. Однако это положение не было подкреплено нормативными документами, предусматривающими какую-либо поддержку соотечественников при переселении в Россию. Также не был выработан механизм реализации Концепции регулирования миграционных процессов в Российской Федерации [5] в части, касающейся оказания содействия в получении соотечественниками необходимой информации для переселения в Российскую Федерацию. Все это появилось гораздо позже при вступлении в силу Государственной Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Постепенно, на протяжении второго и третьего этапов (см. табл. 1) миграционная политика России меняла свою направленность в сторону ужесточения правил приема мигрантов и доступа их на рынок труда. А поскольку молодая миграционная политика была неспособна дифференцировать два потока (трудовой и вынужденный), источником которых были одни и те же страны СНГ, то политика в области временной трудовой миграции, которая к 2002 г. приобрела явно ограничивающий характер, не могла не затронуть и поток тех, кто стремился в Россию на постоянное жительство по гуманитарным причинам. Проводить одновременно две разнонаправленные политики – ограничения трудовой миграции и привлечения соотечественников – оказалось невозможным. Как итог – жесткий «Закон о гражданстве», существенно ограничивший возможность получения соотечественниками российского гражданства.

табл. 1) миграционная политика России меняла свою направленность в сторону ужесточения правил приема мигрантов и доступа их на рынок труда. А поскольку молодая миграционная политика была неспособна дифференцировать два потока (трудовой и вынужденный), источником которых были одни и те же страны СНГ, то политика в области временной трудовой миграции, которая к 2002 г. приобрела явно ограничивающий характер, не могла не затронуть и поток тех, кто стремился в Россию на постоянное жительство по гуманитарным причинам. Проводить одновременно две разнонаправленные политики – ограничения трудовой миграции и привлечения соотечественников – оказалось невозможным. Как итог – жесткий «Закон о гражданстве», существенно ограничивший возможность получения соотечественниками российского гражданства.

Из основных событий, серьезно повлиявших на миграционную ситуацию и отразившихся на судьбах тысяч переселенцев, можно отметить принятие инструкции [6], предусматривающей обязательное получение вида на жительство для граждан бывшего СССР, постоянно проживающих на территории России и документально не подтвердивших свою принадлежность к гражданству какого-либо государства-участника СНГ, и граждан государств-участников СНГ. Инструкция вводилась в действие с 1 октября 2000г. На иммигрантов из стран СНГ – неграждан России – была распространена процедура получения вида на жительство, которая должна предшествовать регистрации по месту проживания. Ранее такой порядок распространялся только на иммигрантов, прибывших из-за пределов СНГ. На практике это поставило вне закона соотечественников, давно проживающих на территории России. Незамедлительной реакцией на новые правила, регламентирующие пребывание на территории России, стало снижение регистрируемых объемов иммиграции: в октябре 2000 г. число прибывших составило на 84% меньше по отношению к сентябрю, в ноябре – на 61%, в декабре – 54,5%, т.е. сократилось почти вполовину.

Инструкция вводилась в действие с 1 октября 2000г. На иммигрантов из стран СНГ – неграждан России – была распространена процедура получения вида на жительство, которая должна предшествовать регистрации по месту проживания. Ранее такой порядок распространялся только на иммигрантов, прибывших из-за пределов СНГ. На практике это поставило вне закона соотечественников, давно проживающих на территории России. Незамедлительной реакцией на новые правила, регламентирующие пребывание на территории России, стало снижение регистрируемых объемов иммиграции: в октябре 2000 г. число прибывших составило на 84% меньше по отношению к сентябрю, в ноябре – на 61%, в декабре – 54,5%, т.е. сократилось почти вполовину.

Отметим, что статус беженца или вынужденного переселенца предполагает существенную социальную и экономическую поддержку его обладателя со стороны государства [7]. Для граждан бывшего Союза, принявших по разным причинам гражданство вновь образовавшихся государств, существовала следующая схема: статус беженца, принятие российского гражданства, статус вынужденного переселенца. Однако, даже получив долгожданный статус, люди годами ждут от государства обещанной помощи. Сегодня, по данным ФМС, в очереди на жилье остаются 15 тыс. семей вынужденных переселенцев (более 40 тыс. чел.), при этом количество семей, которые улучшат свои жилищные условия до 2015 г., не превысит 3 тыс. [16]

Однако, даже получив долгожданный статус, люди годами ждут от государства обещанной помощи. Сегодня, по данным ФМС, в очереди на жилье остаются 15 тыс. семей вынужденных переселенцев (более 40 тыс. чел.), при этом количество семей, которые улучшат свои жилищные условия до 2015 г., не превысит 3 тыс. [16]

Казалось бы, эта тема должна навсегда уйти из миграционной политики, как только будут выполнены все обязательства государства перед вынужденными переселенцами. Но, «как от сумы и от тюрьмы», так и от беженцев – «не зарекайся». События в Грузии 2008 г. подтверждают тот факт, что тлеющие, готовые вспыхнуть в любой момент «горячие точки» СНГ способны породить еще не одну волну вынужденной миграции.

Соотечественники

Вплоть до середины 2000-х политика государства по отношению к приезжающим в Россию на постоянное жительство из стран СНГ, сводилась к политике в отношении вынужденных переселенцев – единственной категории соотечественников, для которой была сформирована законодательная база, обозначена внятная политика власти и озвучена позиция правозащитных и общественных организаций.

Ситуация стала меняться в 2005 г. В апреле Госдума России обсудила Концепцию закона «О репатриации в РФ», предложенную Институтом стран СНГ. Принятие такого закона было объявлено актом национального самоутверждения России. В Концепции предложено следующее определение: «Репатрианты – российские соотечественники, вынужденно оставшиеся за пределами России после Гражданской, Великой Отечествен-ной войн и распада СССР, а также соотечественники, чьи предки либо они сами были репрессированы и высланы за пределы России и которые по причинам экономического, социального или личного характера добровольно заявили о желании переселиться в Российскую Федерацию – страну своего гражданства или происхождения – с целью постоянного проживания». При этом Концепция определила репатриацию как «процесс добровольного, организованного возвращения в Россию российских соотечественников, оказавшихся за ее пределами в результате Гражданской и Великой Отечественной войн, распада СССР, а также вынужденных эмигрантов с восстановлением в правах российских граждан».

Цели закона «О репатриации в Российскую Федерацию», указанные в Концепции:

- создание предпосылок и гарантий для добровольного возвращения российских соотечественников, родившихся на территории нынешней России, и их предков на свою историческую родину;

- сохранение национального (этнического) ядра России;

- предотвращение ассимиляции соотечественников в государствах постсоветского пространства, исповедующих идеи строительства моноэтнических государств.

Законопроектом предлагаемая Концепция закона не стала. Одна из причин – этническая направленность документа. Разделить бывших соотечественников по этническому признаку и отказать части из них в праве на переселение в Россию было неприемлемо.

Однако уже в мае 2005 г. были озвучены поручения Правительству в целях реализации Послания Президента России Федеральному Собранию. Одним из поручений было «до 1 декабря разработать комплекс мер по поддержке российских соотечественников за рубежом и содействию их добровольному переселению в Российскую Федерацию». Практически сразу были приняты два документа, которые можно считать поворотными для политики возвращения соотечественников:

Практически сразу были приняты два документа, которые можно считать поворотными для политики возвращения соотечественников:

- «Программа мер организационного, правового, административного, социально-экономического характера, направленных на долгосрочное стимулирование добровольного переселения в Россию соотечественников из-за рубежа», утвержденная Правительством Российской Федерации 18 июня 2005 г. (№ МФ-П12-2990) и являющаяся составляющей частью комплекса мер по поддержке российских соотечественников за рубежом и содействию их добровольному переселению в Российскую Федерацию.

- «Комплекс мер по поддержке российских соотечественников за рубежом и содействию их добровольному переселению в Российскую Федерацию», утвержденный Правительством Российской Федерации 8 июля 2005 г. (№ МФ-П2-3405).

Программа предусматривала: совершенствование государственной миграционной политики Российской Федерации; разработку миграционного законодательства по долгосрочному стимулированию миграции; экономическое стимулирование процесса добровольного переселения в Россию соотечественников из-за рубежа; упорядочение информационно–пропагандистского обеспечения и оказание консультационно-методической помощи переселенцам.

Меры, предусмотренные данным документом, касаются в основном соотечественников за рубежом, однако среди них есть и меры по добровольному переселению в виде «Программы мер», куда вошли предложения МВД по инициированию разработки государственной Программы, которая должна обеспечить создание системы добровольного переселения соотечественников, включающей: первоначальный отбор переселенцев за пределами Российской Федерации, содействие им в пересечении российской границы, беспошлинный провоз багажа и имущества, оформление соответствующего правового статуса, расселение соотечественников, их трудоустройство, жилищное обустройство, доступ к социальной инфраструктуре.

К середине 2000-х гг. демографические проблемы России стали настолько явными, что требовались кардинальные меры по стабилизации численности населения, не говоря уже о его приросте. Свою роль сыграло экономическое лобби, требовавшее увеличение притока рабочей силы. Из всех возможных вариантов ответов на вопрос «кого привлекать?» предпочтение было отдано соотечественникам. С точки зрения безопасности государства и минимизации рисков в миграционной сфере ответ оправдан. Соотечественники – это новые граждане, знающие русский язык и культуру, изначально считающие Россию своей Родиной. Они легко интегрируется в принимающий социум и не вызывают ксенофобских настроений в обществе. Таким образом, сложились все предпосылки для изменения политики в отношении соотечественников.

Свою роль сыграло экономическое лобби, требовавшее увеличение притока рабочей силы. Из всех возможных вариантов ответов на вопрос «кого привлекать?» предпочтение было отдано соотечественникам. С точки зрения безопасности государства и минимизации рисков в миграционной сфере ответ оправдан. Соотечественники – это новые граждане, знающие русский язык и культуру, изначально считающие Россию своей Родиной. Они легко интегрируется в принимающий социум и не вызывают ксенофобских настроений в обществе. Таким образом, сложились все предпосылки для изменения политики в отношении соотечественников.

«Наши за рубежом» – единственная категория иностранцев, относительно которой в обществе, и среди различных властных структур наблюдалось единство взглядов: никто не был против их переезда в Россию. Казалось, что риски переселения существуют только для самих переселенцев, тогда как государство получит сплошные выгоды в виде улучшенной половозрастной и квалификационной структуры населения, «купленные» небольшими затратами, большая часть из которых, к тому же, будет оплачена регионами, а не федеральным центром.

Однако при этом политика именно «привлечения и стимулирования переезда» бывших сограждан встретила критику со стороны ряда ведущих экспертов и ученых. Против самого подхода к «вытягиванию» русских в Россию из стран СНГ высказывается, например, Валерий Тишков [17].

Так или иначе, работа с соотечественниками продолжилась в 2006 г. на принципиально новом уровне. В феврале Владимир Путин учредил специальную межведомственную рабочую группу, которая уже к 1 июня должна была представить план «по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» [18]. Научное и экспертное сообщество сдержанно восприняло такую спешку, высказывая обоснованные сомнения в возможности реализации столь масштабного проекта за столь краткий срок и опасаясь полной дискредитации самой идеи помощи соотечественникам. Однако сроки были выдержаны, и в июне Президент действительно подписал Указ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» [19].

Указ не содержит ограничений на участие в переселении: содействие должно быть оказано всем, кто подпадает под определение «соотечественник». Целью Программы названо решение демографических проблем: «…Компенсация естественной убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное жительство в Российскую Федерацию…» При этом «преимущественно стратегически важные для России приграничные территории, характеризующиеся сокращением численности населения», были отнесены к категории первоочередного вселения (категория «А»).

Вместе с тем, очевидна направленность Программы на стимулирование именно трудовой иммиграции, на решение экономических проблем страны: «Проект переселения – система мер по преобразованию социально-экономической ситуации на территории вселения, формирующая в том числе потребность в рабочей силе». Экономический признак лежит в основании выделения двух из трех категорий территорий вселения: «К территориям вселения категории «Б» относятся территории, где реализуются крупные инвестиционные проекты, требующие массового привлечения переселенцев в связи с отсутствием соответствующего предложения рабочей силы на территориальном рынке труда. К территориям вселения категории «В» относятся территории с устойчивым социально-экономическим развитием, на которых в течение последних трех и более лет наблюдаются сокращение общей численности населения (или) миграционный отток».

К территориям вселения категории «В» относятся территории с устойчивым социально-экономическим развитием, на которых в течение последних трех и более лет наблюдаются сокращение общей численности населения (или) миграционный отток».

Деление территорий вселения на три категории определяет и степень патернализма государства, отражая дифференцированный подход к вопросам финансовой поддержки переселенцев.

Можно говорить о первой в миграционной истории России попытке формирования полноценного иммиграционного канала. Ключевые положения Указа, позволяющие это утверждать, таковы:

- В Указе прямо названы приоритеты, которые должны быть учтены при отборе переселенцев: «воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие терять связь с Россией».

- Отдельные части Указа рассматривают каждый этап функционирования канала: работу с соотечественниками за рубежом (рекрутинг), переезд соотечественника в Россию, работу с переселенцами на территориях вселения (интеграция).

Определены ключевые институты, ответственные за реализацию Программы.

Определены ключевые институты, ответственные за реализацию Программы. - Достаточно детально описаны организационные аспекты работы канала: как порядок действий переселенца, так и порядок действий принимающей стороны.

- Учтены уровни принятия решений и финансового обеспечения мероприятий (федеральный, региональный, местный).

- Жестко определены требования к содержанию региональных Программ переселения.

- Существенное внимание уделено информационной поддержке и документированию иммигранта.

Однако запуск Государственной программы на фоне так и нерешенных проблем переселенцев-соотечественников прошлых лет, вызвал негативную реакцию правозащитников и экспертов. Расплывчатое определение целевой аудитории, непродуманность возможных рисков, маленькие суммы помощи, неподготовленность территорий вселения, неудовлетворительное качество предлагаемых соотечественникам рабочих мест – вот перечень основных претензий к Государственной программе. К тому же весьма скептически эксперты оценивали возможность реального влияния Государственной программы на демографическое и экономическое развитие страны [20].

К тому же весьма скептически эксперты оценивали возможность реального влияния Государственной программы на демографическое и экономическое развитие страны [20].

Подтверждением справедливости критики качества реализации Программы обычно считают малое, по сравнению с заявленными планами, число переселенцев. К сожалению, первоначальные планы по приему соотечественников (50–100 тыс. чел. в год) действительно оказались нереалистичными, сильно завышенными. Однако, высказывая критические замечания в адрес Программы, надо иметь в виду и те объективные обстоятельства, которые обычно упускают из виду непримиримые критики.

Не все в политике измеряется количественными характеристиками. Государственная программа в какой-то мере стала заложницей в целом экономоцентричного и прагматичного подхода в социально-экономической политике. Поиск ресурсов, в том числе трудовых, источников укрепления внешнеполитического имиджа страны, привел к формированию «Программы завышенных ожиданий». К тому же, на практике, весь пакет нормативно-правовых документов, позволяющих запустить Государственную программу (в том числе и первые региональные Программы), был утвержден только к середине 2007 г. , а реальный прием соотечественников самими регионами начался только в конце 2007 г.

, а реальный прием соотечественников самими регионами начался только в конце 2007 г.

Но нет худа без добра: именно небольшой на первых порах поток переселенцев позволил не только работать с людьми в практически индивидуальном режиме, но и «малой кровью» выявить ошибки и недоработки законодателя. Как обнаружилось, не все положения, принятые в Государственной программе, соответствует потребностям субъектов Российской Федерации и самих соотечественников, что является причиной отказа последних от участия в Программе.

Укажем на некоторые пробелы, препятствующие реализации масштабных планов по использованию переселенческого потенциала соотечественников. Прежде всего, отсутствовало понятие «соотечественник для целей Государственной программы». Из-за этого невозможно было точно определить круг лиц, на которых распространяется ее действие. Было очевидно, что жесткие критерии отбора зачастую не позволяли принять участие в Программе тем, кто подпадал под определение «соотечественник», в соответствии с законодательством. При этом определение, данное в законе, само, в свою очередь, продолжало вызывать немало споров [13]. Фактически, вопрос согласования анкеты потенциального переселенца зависел от двух факторов – наличия согласованного рабочего места и знания русского языка, достаточного, чтобы заполнить анкету и побеседовать с принимающими ее чиновниками. Таким образом, в Программу могли попасть те, кто формально соотечественниками не являлся (потомки лиц титульной национальности) не проходили те, кто не мог найти себе работодателя в жестком перечне вакансий. Реализации Государственной программы в полном объеме на первом этапе препятствовали:

При этом определение, данное в законе, само, в свою очередь, продолжало вызывать немало споров [13]. Фактически, вопрос согласования анкеты потенциального переселенца зависел от двух факторов – наличия согласованного рабочего места и знания русского языка, достаточного, чтобы заполнить анкету и побеседовать с принимающими ее чиновниками. Таким образом, в Программу могли попасть те, кто формально соотечественниками не являлся (потомки лиц титульной национальности) не проходили те, кто не мог найти себе работодателя в жестком перечне вакансий. Реализации Государственной программы в полном объеме на первом этапе препятствовали:

- привязка самой возможности получения статуса участника Государственной программы к существованию конкретного рабочего места; в конкретном регионе–участнике Программы;

- невозможность оказания содействия в компактном переселении соотечественников в сельскую местность;

- невозможность участия в Государственной программе студентов;

- невозможность получения статуса участника Государственной программы теми, кто уже находится на территории Российской Федерации и т.

п.

п.

Порядок распределения территорий вселения по трем категориям привел к неэффективному распределению бюджетных средств (например, «подъемных»), что не позволило создать привлекательные для переселения соотечественников условия именно в тех регионах, которые более всего нуждаются в притоке населения, а также затрудняло процесс согласования региональных Программ.

Эти ограничения негативно сказывались на имидже Государственной программы в глазах соотечественников, для которых важны не только экономические, но и гуманитарные, патриотические, социально-психологические факторы.

Все перечисленное – достаточно веские причины низкой эффективности Программы, однако, есть и еще одна, которая лежит совершенно в иной плоскости, чем недостаточно продуманные управленческие решения. Необходимо помнить, что Государственная программа – это первый в миграционной истории новой России опыт конструирования и полного обустройства одного из миграционных каналов: от замысла потенциального переселенца о переезде до получения им гражданства Российской Федерации. За время существования Программы были выстроены инфраструктуры рекрутинга за рубежом, разработаны функциональные схемы, прописаны регламенты, определены зоны ответственности и источники финансирования и т.п. Но, по мнению экспертов, главный порок Программы был в стратегическом несовпадении целей – целей центра и целей регионов.

За время существования Программы были выстроены инфраструктуры рекрутинга за рубежом, разработаны функциональные схемы, прописаны регламенты, определены зоны ответственности и источники финансирования и т.п. Но, по мнению экспертов, главный порок Программы был в стратегическом несовпадении целей – целей центра и целей регионов.

Если опустыниваются приграничные территории и это обозначается как вызов государству, то заселять их надо за счет федерального бюджета, а не регионального и, тем более, не местного (под «заселением» имеется в виду весь комплекс мер от создания рабочих мест и обеспечения жильем до выстраивания современной инфраструктуры жизни). Если для реализации крупного строительного проекта регион остро нуждается в массовом, но кратковременном притоке трудовых ресурсов, то не надо его заставлять принимать соотечественников на постоянное место жительства. Если заселение пустующих сельскохозяйственных земель теми, кто хочет и может их обрабатывать, является общей заботой страны и региона, то надо дать возможность участникам Государственной программы получить землю, в том числе федеральную, по крайней мере, в долгосрочную аренду с первоочередным правом выкупа.

При этом надо отметить, что ежегодные исследования, которые проходят под эгидой МИДа России [14], ежегодный информационный международный форум «Интеграция соотечественников» МИФИС [15], регулярные встречи с представителями русских общин в рамках региональных круглых столов, обсуждение проблем Государственной программы на Всемирных конгрессах соотечественников, – все говорит о том, что при всех минусах реализации, Программа оставалась и остается в центре внимания соотечественников, которые, так или иначе, задумываются о переезде в Россию.

Решение задачи повышения эффективности уже построенного механизма переселения возложено на Министерстве регионального развития Российской Федерации. Работа начата в 2009 г.

Реализация Государственной программы в 2009–2012 гг. [8]

Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г. и повлиявший на мировые рынки труда, сказался и на ходе реализации Государственной программы. Регионы, которые еще недавно были готовы принять сотни новых работников, стали отказывать потенциальным переселенцам. Стало не до соотечественников – своих бы сограждан работой обеспечить.

Стало не до соотечественников – своих бы сограждан работой обеспечить.

К концу 2008 г. сложилась парадоксальная ситуация. О важности эффективной работы с переселяющимися в Россию соотечественниками продолжали говорить и эксперты, и общественные организации, и власти. Тема соотечественников по-прежнему оставалась в политической повестке дня, ее необходимость декларировалась в таких стратегических документах, как «Концепция демографической политики Российской Федерации» и Президентские Послания Федеральному Собранию. Однако за весь 2008 г. к реализации Государственной программы дополнительно подключился только один субъект – Курская область. Всего же в тринадцать регионов России, куда соотечественнику путь был открыт, приехало чуть больше восьми тысяч человек, большая часть которых переселилась в Калининградскую область, а не на Дальний Восток или в Сибирь.

Такие результаты дали повод экспертам и политикам говорить о провале Государственной программы, а органы власти побудили к проведению тщательного анализа причин столь низкой ее эффективности. Стало очевидно, что без кардинальных изменений дальнейшая реализация Государственной программы не приведет к планируемым результатам. Собственно, направления совершенствования, а затем и ключевые подходы к модернизации Государственной программы обсуждались на ежегодных Международных информационных форумах «Интеграция соотечественников», проводимых Министерством регионального развития России в рамках информационного обеспечения Государственной программы, еще в 2007 и 2008 гг. Однако требовалось время для накопления результатов правоприменительной практики.

Стало очевидно, что без кардинальных изменений дальнейшая реализация Государственной программы не приведет к планируемым результатам. Собственно, направления совершенствования, а затем и ключевые подходы к модернизации Государственной программы обсуждались на ежегодных Международных информационных форумах «Интеграция соотечественников», проводимых Министерством регионального развития России в рамках информационного обеспечения Государственной программы, еще в 2007 и 2008 гг. Однако требовалось время для накопления результатов правоприменительной практики.

При этом необходимо отметить, что разработка новой редакции Государственной программы начиналась Министерством регионального развития России в январе 2009 г. в инициативном порядке, соответствующее прямое Правительственное поручение появится гораздо позже, в апреле 2010 г. И это было вполне объяснимо. На фоне кризиса однозначного ответа на вопрос, «что же делать с «неэффективной» Программой – закрыть или модернизировать?», не было не только в Правительстве, но и среди экспертов.

Сторонники прекращения Государственной программы указывали на ее экономическую нецелесообразность, подчас игнорируя гуманитарную составляющую [9]. Действительно, за неполных полтора года, прошедших со времени, когда появились первые переселенцы (вторая половина 2007 г.), никакого существенного влияния на экономику российских регионов, принимающих соотечественников, эта миграция не оказала. Этому способствовал и ряд ограничений, заложенных в Государственной программе.

Прежде всего, это ориентация соотечественников-переселенцев исключительно на наемный труд. Это не позволило принять участие в Государственной программе тем, кто мог бы не занимать, а создавать рабочие места. Кризис, обостривший ситуацию на рынках труда, сделал наемный труд соотечественников еще менее востребованным в регионах. Усилия Правительства были сосредоточены, прежде всего, на помощи российским гражданам, оставшимся без работы. В этих условиях иностранные граждане-переселенцы, требующие к себе повышенного внимания в части обеспечения работой и социальной поддержки, оказались на периферии внимания [10].

В ответ на критику Государственной программы со стороны другой части экспертного сообщества звучали аргументы геополитического и внешнеполитического характера. Прежде всего, гуманитарный имидж России в мире зависит от ее отношения к бывшим гражданам некогда единой страны. Удержать русский мир, игнорируя чаяния миллионов соотечественников, оставшихся за пределами России, – невозможно. Да, пока их приехало мало, но основной поток впереди. Надо учесть ошибки и идти дальше [11].

Таким образом, в 2009 г. вопрос модернизации Государственной программы, был скорее внутренней задачей Министерства регионального развития России и группы экспертов, видевших в Государственной программе важный элемент миграционной и внешней политики России. Формально Государственная программа должна была завершиться в 2012 г., время на всесторонне обсуждение и принятие стратегического решения о ее судьбе – было.

Сверхзадача, которую поставили себе разработчики новой редакции Государственной программы, была достаточно амбициозна: сделать Государственную программу основой полноценной политики в области работы с человеческим потенциалом на постсоветском пространстве. Было очевидно, что политика в отношении бывших граждан Союза, переезжающих в Россию, не должна подменять собой политику в области экономической миграции.

Было очевидно, что политика в отношении бывших граждан Союза, переезжающих в Россию, не должна подменять собой политику в области экономической миграции.

Концептуально новая редакция Государственной программы строилась, исходя из следующих принципов:

- добровольность участия субъектов Российской Федерации в реализации Программы,

- выделение территорий приоритетного заселения,

- определение категорий участников Государственной программы (фактически, типов каналов вхождения),

- гибкая система государственной поддержки в зависимости от категории территории вселения и категории участника.

При этом ставилось две задачи: с одной стороны, максимально облегчить регионам процедуру принятия региональных Программ переселения, а с другой – снять излишние административный барьеры на пути потенциального соотечественника-переселенца.

13 июля 2010 г. на сайте Министерства регионального развития России был опубликован проект Указа Президента Российской Федерации, которым утверждалась новая редакция Государственной программы [12].

Однако при согласовании проекта Президентского указа, утверждающего модернизированную Государственную программу, выявились концептуальные различия в подходах к политике в отношении переселения соотечественников. В результате, часть ключевых предложений Министерства регионального развития России была из Программы исключена. В первую очередь, не нашли поддержку положения, касающиеся добровольного участия субъектов Российской Федерации в реализации Государственной программы, деления участников по категориям, их отбор на основе балльной системы.

Кроме того, порой менялась миграционная ситуация и, соответственно, сами условия принятия документа. Так, например, потребовалась коррекция Программы в связи с образованием Таможенного союза, возникла идея синхронизировать принятие новой редакции Государственной программы с принятием «Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации» и пр.

Одновременно очевидные проблемные вопросы, мешающие успешной реализации Государственной программы, решались, не дожидаясь принятия новой редакции. Так, например, в январе 2010 г. был принят Указ Президента России № 60, который дал право оформить статус участника Государственной программы соотечественникам, постоянно или временно проживающим на территории России, без выезда в страну гражданства, а с 1 января 2012 г. вступили в действие поправки в Налоговый кодекс России, которые приравняли участников Государственной программы к резидентам Российской Федерации с момента переезда, что позволило снизить взимаемый с них подоходный налог с 30% до 13%.

Так, например, в январе 2010 г. был принят Указ Президента России № 60, который дал право оформить статус участника Государственной программы соотечественникам, постоянно или временно проживающим на территории России, без выезда в страну гражданства, а с 1 января 2012 г. вступили в действие поправки в Налоговый кодекс России, которые приравняли участников Государственной программы к резидентам Российской Федерации с момента переезда, что позволило снизить взимаемый с них подоходный налог с 30% до 13%.

В итоге в 2011 г. было принято 32,5 тыс. соотечественников, т.е. больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. А 2012 г. показал, что поток продолжает нарастать (за полгода – более 17 тыс. чел., и еще более 5 тыс. анкет находятся на рассмотрении). Даже если сделать поправку на упомянутый Указ № 60 и страх людей «не успеть» в ситуации неопределенности будущего Государственной программы после 2012 г. – вывод очевиден: Государственная программа востребована соотечественниками. Регионы накопили достаточный опыт и научились работать с переселенцами, а сами соотечественники сейчас гораздо лучше осведомлены и о Государственной программе в целом, и о правилах участия в ней. Совместный прогнозный расчет Министерства регионального развития и ФМС показал, что при должном финансировании страна может получать до 50 тыс. новых граждан ежегодно в ближайшие, по меньшей мере, пять лет. Это станет важным фактором выполнения задачи, поставленной главой государства по достижению ежегодного миграционного прироста населения страны около 300 тыс. чел., причем в значительной части за счет соотечественников, проживающих за рубежом. Спор, кто такой «соотечественник для целей Государственной программы», нашел свое разрешение. Для новой Программы это все, кто считаются соотечественниками в соответствии с новой редакцией закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», принятой в июле 2010 г.

Совместный прогнозный расчет Министерства регионального развития и ФМС показал, что при должном финансировании страна может получать до 50 тыс. новых граждан ежегодно в ближайшие, по меньшей мере, пять лет. Это станет важным фактором выполнения задачи, поставленной главой государства по достижению ежегодного миграционного прироста населения страны около 300 тыс. чел., причем в значительной части за счет соотечественников, проживающих за рубежом. Спор, кто такой «соотечественник для целей Государственной программы», нашел свое разрешение. Для новой Программы это все, кто считаются соотечественниками в соответствии с новой редакцией закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», принятой в июле 2010 г.

В своей обновленной версии Государственная программа позволит существенно упростить оказание помощи соотечественникам. Но еще больший эффект может быть достигнут на следующем этапе, когда будут реализованы подходы, которые сегодня пока еще не нашли поддержки.

В первую очередь, это добровольное участие субъектов в реализации Программы, что позволит сделать территорией вселения всю страну. При этом поддержку соотечественника целесообразно осуществлять в зависимости от рода его занятий. Например, молодежи важна возможность получить высшее образование, перевестись из вуза за границей в российский вуз, обеспечение общежитием; для предпринимателей, особенно тех, кто хотел бы заниматься производством на селе, основной преференцией может стать облегченный налоговый режим и возможность компенсаций за перевод своего бизнеса в Россию, помощь в перевозке необходимого оборудования, техники или животных; для тех, кто хотел бы переселиться и жить в сельской местности компактным поселением, основным стимулом стало бы выделение земель и т.п.

То есть, если для каждой категории участников Программы предусмотреть свои условия вступления в Программу и свой набор преференций и государственной поддержки, получится гибкая система миграционного приема, а миграционный поток изначально будет дифференцироваться с целью более точной и эффективной поддержки переселенца.

Нерешенным остался вопрос о возможности физическому или юридическому лицу, взявшему на себя расходы по обустройству участников Государственной программы, стать инициатором разработки проекта переселения, т.е., например, промышленная корпорация или предприятие могли бы в рамках инициированного ими проекта переселения в конкретный регион обеспечить себя необходимыми кадрами, получив при этом государственную поддержку. Или родственники могли бы без лишних сложностей воссоединиться семьями.

Одним из самых сложных является вопрос получения соотечественником гражданства. Изменения, вносимые в «Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» (и, параллельно, проектом Федерального закона в пункт 7 статьи 14 закона «О гражданстве Российской Федерации»), разрешили бы соотечественнику получить гражданство, имея регистрацию по месту пребывания. В настоящее же время от него обязательно требуется регистрация по месту жительства, т.е. сразу после переезда и получения разрешения на временное проживание человек должен либо купить себе жилье, либо приобрести «прописку», что, подчас, приводит к коррупции и появлению «резиновых квартир».

Параллельно с разработкой новой редакции Программы, все годы шла работа по интенсификации вовлечения регионов в действующую Государственную программу. Было очевидно, что значительная часть потенциальных переселенцев, желающих переехать к близким, родным, знакомым, или туда, где есть высокооплачиваемая работа и возможно быстрое обустройство, выяснив, что желаемый регион (или муниципалитет!) в Государственной программе не участвует и помощи при переезде не будет, отказывается от переезда «до лучших времен». Совместные усилия Министерства регионального развития и субъектов Российской Федерации дали свой результат: в 2009г. было принято 10 новых региональных Программ переселения, а к 2012 г. число субъектов, принимающих соотечественников, возросло до 40. Это практически половина страны.

В настоящее время Государственная программа остается единственной комплексной федеральной Программой в миграционной сфере, она представляет собой важный инструмент управления и может служить моделью для иных миграционных Программ.

Уже нет сомнений, что Государственная программа, которая по плану должна была бы завершить свое действие в 2012 г., будет продолжена и станет бессрочной. А значит, и обсуждения тех проблем, которые пока остаются нерешенными, будут продолжены и экспертами, и федеральными властями, и субъектами Российской Федерации.

Таблица 1. Этапы миграционной политики России в области переселения соотечественников

| Этап | Фон | Решения | Итоги |

|---|---|---|---|

| 1992–1994 Этап 1: Первая волна переселения | Распад СССР. Массовые потоки беженцев и вынужденных переселенцев. Начало разработки миграционной политики в ситуации, требующей немедленных решений | Создана ФМС России. Приняты основополагающие законы о беженцах и о вынужденных переселенцах. Заключено международное Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов в странах СНГ (1994). Принята «Федеральная миграционная программа» на 1994–2002 гг. Введен институт иммиграционного контроля Приняты основополагающие законы о беженцах и о вынужденных переселенцах. Заключено международное Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов в странах СНГ (1994). Принята «Федеральная миграционная программа» на 1994–2002 гг. Введен институт иммиграционного контроля | Упорядочена большая часть потока вынужденных переселенцев. Разработана система помощи и гарантий этим категориям мигрантов. Создана сеть НПО в области работы с переселенцами (Форум переселенческих организаций, правозащитный центр «Мемориал») |

| 1995–2001 Этап 2: Поиск решения | Постепенная нормализация обстановки в СНГ. Снижение числа переселенцев. Поиск институциональ-ных и правовых решений в миграционной сфере Снижение числа переселенцев. Поиск институциональ-ных и правовых решений в миграционной сфере | «Подстраивание» «Закона о гражданстве» под текущую ситуацию. Неоднократное реформирование ФМС, парализующее ее работу | Отход от политики патернализма в отношении переселенцев. Ужесточены требования натурализации |

| 2002–2005 Этап 3: Смена курса | Курс на ужесточение миграционного режима для всех категорий мигрантов и дальнейшее снижение числа переселенцев из стран бывшего Союза. Усиление правоохранительной направленности миграционной политики. Борьба за возврат политики наибольшего благоприятствования для бывших сограждан Борьба за возврат политики наибольшего благоприятствования для бывших сограждан | Принятие чрезвычайно жесткого нового «Закона о гражданстве» и его последующее смягчение. ФМС становится силовым ведомством, теряется кадровый состав, имеющий опыт работы с вынужденными переселенцами | Смягчены требования натурализации для переселенцев первой волны и соотечественников из СНГ. Выстроены новые натурализационные каналы для соотечественников из СНГ (образовательный, армейский) |

| 2006–2008 Этап 4: Внимание к соотечественникам | Необходимость новой волны переселений в связи с кризисной демографической ситуацией. Разработка новой политики в отношении соотечественников Разработка новой политики в отношении соотечественников | Принятие Государственной программы о добровольном пере- селении соотечественников (Указ № 637) и необходимых нормативно-правовых актов | Выстроен полноценный миграционный канал для соотечественников. Усилена работа с потенциальными переселенцами за рубежом. Неоправдавшиеся ожидания реализации первой версии Государственной программы |

| 2008–2012 Этап 5: Модернизация Государственной программы | Рост числа переселенцев. Активизация работы регионов по реализации Государственной про- граммы. Выявление «белых пятен» и недоработок Государственной программы Выявление «белых пятен» и недоработок Государственной программы | Работа по модернизации Государственной программы | [возможные] Продление Государственной программы после 2012 г . Рост числа соотечественников, переселившихся в Россию, в том числе на стратегически важные территории Дальнего Востока и Забайкалья |

Примечания:

1. Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «Соотечественниками <…> признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации <…>, а также <…> лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе: лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства; <…>.

2. ФМС России образовалась в июне 1992 г.

3. Если же говорить собственно о Программах этнической репатриации, то наиболее ярким примером может служить Татарстан, где такие Программы были запущены в начале 1990-х, когда Президент республики Минтимер Шаймиев призвал татар из стран СНГ возвращаться на родину. Не все они получили обещанную помощь и даже статус вынужденного переселенца, дающего надежду на материальную поддержку, однако несколько поселков для переселенцев на 100–150 домов были заложены. Обустройство поселков и строительство домов осуществлялось частично за счет ФМС, частично за счет местных бюджетов, частично – за счет самих репатриантов.

4. Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» № 99-ФЗ от 24.05.1999 г. В новой редакции этот закон был принят 23 июля 2010 г. Определение «соотечественник» вызвало ожесточенные споры, но в итоге была принята его расширенная версия (см. сноску 1).

5. Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 01.03.2003 г. № 256–р.

6. Инструкция МВД № 1/15651 «О документировании видами на жительство» от 22 августа 2000 г.

7. По этой причине за годы, прошедшие с момента присоединения России к Женевской конвенции (1992) и принятия первого Федерального закона «О беженцах» (1993), статус беженца в России получили всего несколько сотен человек, в подавляющем большинстве граждане Афганистана, въехавшие в страну в начале 1990-х гг. Их проблемы и проблемы их выросших детей, так и не получивших иного правового статуса, остаются одной из болевых точек миграционной политики.

8. Приложение № 3 к подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой Программы «Жилище» на 2011–2015 гг. «Количество семей граждан, которые улучшат жилищные условия в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем кате-горий граждан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой Программы «Жилище» на 2011–2015 годы» (в ред.

Постановления Правительства РФ от 06.10.2011 № 825).

9. Тишков В.А. Знать русский мигрантам не обязательно // Росбалт. 2006. 8 февраля.

10. Возглавил рабочую группу помощник Президента Российской Федерации Виктор Иванов.

11. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» № 637 от 22.06.2006 г.

12. Вишневский А. Смогут ли среднеазиаты и русские-соотечественники «отремонтировать» российскую демографию? // ЦентрАзия. 2009. 20 мая; Елизаров В., Вишневский А. Интервью // РИА-новости. 2010. февраля.

13. См., например: Амелюшкин К. «Кто ты, российский соотечественник?» // Портал Русская линия. 2008. 2 октября.

14. Выдержки из исследования 2011 г. опубликованы в настоящей Хрестоматии.

15. См. сайт Форума – mifis.ru, в рамках которого идет обсуждение Государственной программы и ее участниками, и теми, кто только собирается переехать.

16. Раздел подготовлен совместно с А.В. Журавским, директором Департамента межнациональных отношений Министерства регионального развития России.

17. См., например: Мукомель В. Программа переселения соотечественников провалилась. Интервью // NEWS.am. 2011. 11 июля.

18. См., например стенограмму заседания экспертной группы по доработке «Стратегии 2020» №7 от июня 2011 г., посвященному обсуждению новой редакции Государственной программы.

19. Там же. 20

20. Текст Программы и пояснительная записка к Указу. URL: http://minregion.ru/documents/draft_documents/410.html

Программа возвращения соотечественников в Россию

Одной из важнейших проблем нашего государства является проблема убыли населения. Уменьшение рождаемости и рост миграции населения СССР в республики в 1960-е годы, а также резкое сокращение рождаемости в 1990-е годы обусловили проблему демографического кризиса в современной России.

Ситуацию накаляет тот факт, что по прогнозу РОССТАТА на 2035 год, динамика изменения численности населения будет отрицательной. Согласно среднему варианту прогноза, в период с 2018 по 2036 год население нашего государства может уменьшиться на 2870 тыс. человек. Данное заявление обосновывает необходимость стабилизации численности населения, путем привлечения на родину русскоязычных граждан других государств.

Для советского периода было характерным табуирование темы русского зарубежья. Данная тема стала вновь актуальна в середине девяностых годов, когда, как выразился П. Г. Щедровицкий, «государство уехало от своих граждан».

Последние десятилетия отмечены положительными изменениями в политике нашего государства по отношению к нашим соотечественникам за рубежом и способствованию их возврата в Россию. В 1999 году вступил в силу Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Этот закон гласит, что «Государственная политика Российской Федерации в отношении соотечественников является составной частью внутренней и внешней политики Российской Федерации». А также подчеркивается, что «соотечественники, проживающие за рубежом, вправе полагаться на поддержку Российской Федерации в осуществлении своих гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав, сохранении самобытности».

А также подчеркивается, что «соотечественники, проживающие за рубежом, вправе полагаться на поддержку Российской Федерации в осуществлении своих гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав, сохранении самобытности».

Согласно закону, — «цели государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников заключаются в оказании государственной поддержки соотечественникам, в том числе в обеспечении правовой защиты их интересов, а также условий, при которых они могли бы в качестве равноправных граждан жить в иностранных государствах или вернуться в Российскую Федерацию».

Важным этапом в осуществлении политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, явилось принятие указом Президента РФ 22 июня 2006 года Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

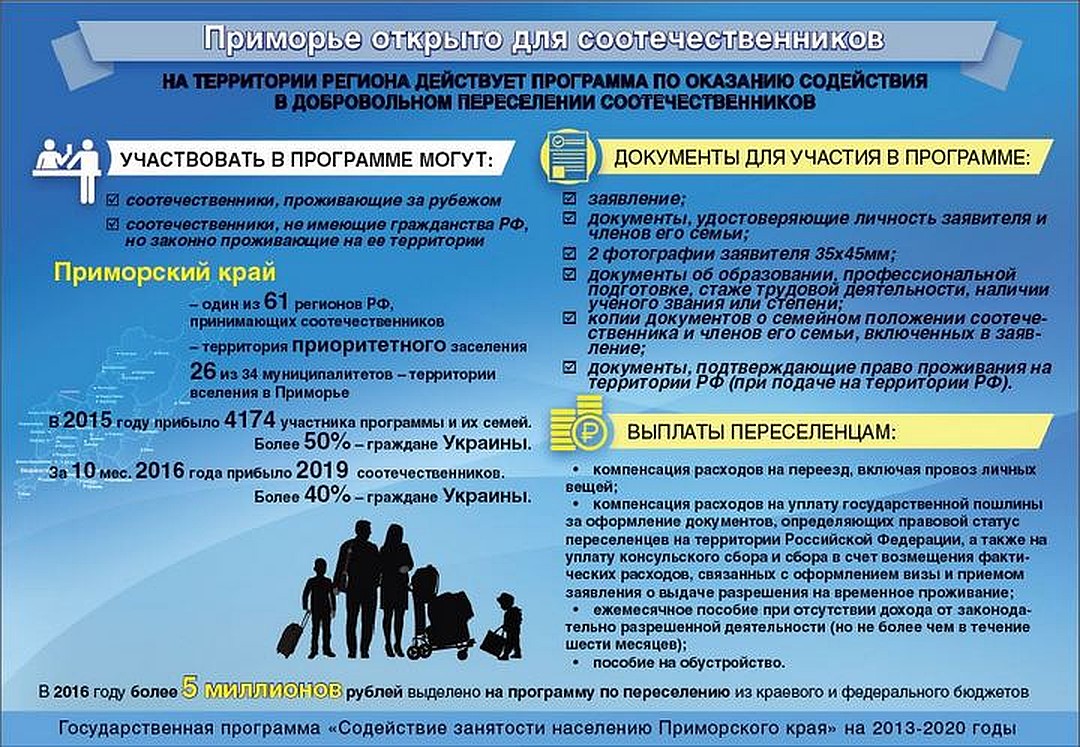

Согласно программе, соотечественникам, которые переселяются назад на родину, полагается ряд льгот: компенсация за переезд; компенсации на выплату пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенца; ежемесячное пособие по безработице; пособие «на обустройство и. т.д.

т.д.

Территория заселения, согласно содержанию программы, делится на «территории приоритетного заселения» и все остальные «территории вселения». В зависимости от приоритетности территории меняется сумма выплачиваемых «подъемных». Наибольшей государственной поддержки пользуются переселенцы в следующие регионы нашего государства: Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область.

Хотя программа и дает свои плоды, однако, реальные результаты заметно отличаются от ожидаемых. Например, если в 2007–2008годах планировалось принять 20 тысяч участников программы, то реально переселилось лишь 8 тысяч соотечественников.

Стоить отметить, что в 2008 году миграционный прирост перекрыл 71 % естественной убыли населения, а в 2009 году полностью превысил её.

По состоянию на 1 января 2013 года, на территорию Российской федерации прибыло 125483 переселенца участника программы.

В 2013 году программой воспользовались 36,4 тысяч соотечественников, проживающих за рубежом. Этот год также ознаменован значительным увеличением количества регионов, принявших участие в государственной программе. Их количество составило 45.

В 2014 году число участников программы увеличилось на 249 тысяч человек.

По состоянию на 1 января 2018 г. Государственную программу реализовывал 61 субъект Российской Федерации в 8 федеральных округах. Всего в 2017 году от соотечественников принято 84,5 тыс. заявлений (на 195,1 тыс. чел.), а за первые III квартала 2018 года было оформлено 38,9 тыс. свидетельств соотечественникам.

Начиная с 2014 года одним из важных направлений реализации Государственной программы является работа по оказанию в её рамках содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, вынужденно покинувших территорию Украины.

Всего за 2014–2018 годы на учёт в качестве участника Государственной программы или члена его семьи поставлено 260,5 тыс. соотечественников с Украины, что составило 33,2 % всех переселенцев в рамках Программы за указанные годы. Причём абсолютное большинство (241,7 тыс. чел., или 92,8 %) соотечественников с Украины оформляли своё участие в программе на территории Российской Федерации.

соотечественников с Украины, что составило 33,2 % всех переселенцев в рамках Программы за указанные годы. Причём абсолютное большинство (241,7 тыс. чел., или 92,8 %) соотечественников с Украины оформляли своё участие в программе на территории Российской Федерации.

В целом стоит отметить несомненные плюсы данной программы.

Во-первых, данная программа помогает восполнить естественную убыль населения, благодаря миграционному приросту.

Во-вторых, в Российскую Федерацию возвращаются люди, имеющие высшее образование, а также носители ряда востребованных профессий. Данный факт очень важен на фоне того, что значительная масса лиц, эмигрирующих из России, имеют высшее образование.

В-третьих, программа позволяет переселенцам самим выбрать субъект переселения, что создает атмосферу добровольности, возможности выбора.

Также, стоит отметить, что компенсация затрат на транспортировку своего имущества, а также «подъемные» значительно смягчают период адаптации переселенцев на новом месте, благодаря снижению их экономических затрат. Также значительной помощью для семей-переселенцев является право на получение материнского капитала, после приобретения российского гражданства.

Также значительной помощью для семей-переселенцев является право на получение материнского капитала, после приобретения российского гражданства.

Однако, несмотря на большое количество положительных отзывов в сети интернет, многие участники отзываются о бюрократических волокитах, которые затягивают, буквально, каждый процесс.

Также ввиду того, что в программе участвуют не все субъекты, у переселенцев не всегда есть возможность выбрать желаемый регион.

В 2019 году реализация программы продолжается.

Важными проблемами для нашего государства на сегодня являются: совершенствование правовой базы, относительно наших соотечественников за рубежом, создание благоприятных условий для их добровольной реэмиграции, совершенствование работы с русскими диаспорами, расширение сотрудничества между исторической Родиной и русскоязычным населением других государств. При решении вышеперечисленных проблем необходимо обратиться к опыту иностранных государств, перенимая при этом лучшее в их практике.

Литература:

- Государственная программа по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots (Дата обращения 20.11.2018)

- Демографический прогноз до 2035 годаметодология. Изменение численности населения по вариантам прогноза: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn1.xls (Дата обращения 20.11.2018)

- Демографический прогноз до 2035 годаметодология. Коэффициент демографической нагрузки: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn4.xls (Дата обращения 20.11.2018)

- Указ Президента РФ от 14.09.2012 N 1289 (ред. от 15.03.2018) «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»

- Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.

05.1999 N 99-ФЗ (последняя редакция)

05.1999 N 99-ФЗ (последняя редакция) - Филиппов В. И. Формирование государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом // Власть. 2010. № 12. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-gosudarstvennoy-politiki-rossii-v-otnoshenii-sootechestvennikov-za-rubezhom (Дата обращения: 22.11.2018).

Основные термины (генерируются автоматически): Российская Федерация, Государственная программа, отношение соотечественников, соотечественник, государственная политика, государство, программа, высшее образование, государственная поддержка, добровольное переселение.

Обращение к Соотечественникам Губернатора Саратовской области

Уважаемые соотечественники!

Под влиянием исторических процессов XX века в России и во всем мире, миллионы россиян оказались разбросанными по разным частям света, другим странам и новым государствам. Наше государство в рамках долгосрочного проекта демографической политики, наращивания человеческих ресурсов и освоения новых территорий учитывает ваш потенциал. Государственная программа предоставляет возможность и гарантию материальной поддержки тем, кто желает вернуться на Родину и включиться в процесс социально-экономического развития нашей страны. |

Мы заинтересованы в вашем возвращении и предоставляем возможность выбора любого района нашего региона. Сегодня Саратовская область реализует свою обновленную региональную программу содействия переселения соотечественников. Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области совместно с администрациями муниципальных районов разрабатывают систему дополнительных мер, направленных на скорейшую адаптацию и включение в среду позитивных социальных связей принимающего сообщества.

Саратовская область имеет большой инвестиционный и экономический потенциал, выгодное географическое положение, богатые природные ресурсы, климатические условия средней полосы России. Великая русская река Волга – тоже достояние, преимущество и гордость нашей губернии!

Вы можете воспользоваться любой вакансией, имеющейся в базе данных государственных казённых учреждений Саратовской области центров занятости населения. В регионе открываются новые, современные производства, создаются дополнительные рабочие места. Наш регион традиционно считается аграрным — у нас есть все условия для организации своего собственного хозяйства на селе, а муниципальным системам здравоохранения и образования остро требуются квалифицированные специалисты.

Наша область ждет вас и мы готовы оказать максимальное содействие по жизнеустройству вам и вашим близким!

Губернатор Саратовской области В. В. Радаев

В. Радаев

1. Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

2. Нормативно-правовая база по реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

3. Регламент приема участника программы «Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и членов его семьи

4. Контакты уполномоченного органа и телефоны «горячей линии»

5. Полезная информация

Полезная информация

6. Журнал для соотечественников «Добро пожаловать в Саратов»

7. Новости

8. Конкурсы

ГТРК «Смоленск». Новости. Соотечественники-иностранцы выбирают Смоленщину

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – это программа, нацеленная на «возвращение домой» тех, кто проживает за пределами России, но чувствует непреодолимую связь с ней. Программа создана для стимулирования решения демографических проблем в регионах и привлечение специалистов востребованных профессий.

…За десять лет действия программы в Смоленскую область переехали более 13-ти тысяч человек. Многие – целыми семьями. Например, Зайнап Захарова отправилась из Туркменистана в Дорогобужский район за мужем. Поступила на заочное отделение в педагогический колледж. Сейчас девушка, благодаря участию в программе, получила возможность перевода на бюджетное отделение. Параллельно работает продавцом в местном магазине, ведь лучшая практика это трудовая деятельность.

Зайнап Захарова, продавец:

«Я получила возможность получить образование на бюджетной основе. Хоть я и иностранный гражданин – как соотечественник, ну и конечно за хорошую учебу, безусловно. Поэтому для себя я точно определила, что работа и учеба – это две главные вещи, которые нужны на благо страны».

А Юрий Кольба – уроженец Украины – приехал в Смоленскую область один. Привлекла в Дорогобужский район новая профессия – мужчина стал пчеловодом, хотя раньше и подумать не мог, что перепробовав множество специальностей, остановится именно на этой. Увлечение привело его на Смоленщину.

Увлечение привело его на Смоленщину.

Юрий Кольба, пчеловод:

«Захотел заняться пчелами. Нашел по интернету человека, созвонился, договорился здесь. Программа для того и создана – для переезда, быстрее сделать документы. Ну все соответственно так и есть».

Есть и другие примеры. Виталий Фалькович – предприниматель из Белоруссии –менять профессию не стал, а перевез сразу весь свой бизнес в Смоленск и получил российское гражданство в кратчайшие сроки, всего за два года.

Виталий Фалькович, предприниматель:

«Трепетно, но я дошел до своей цели, получил удостоверение, а затем принял присягу. Ну и как итог – стал гражданином Российской Федерации».

Немаловажную роль в программе переселения соотечественников играет поддержка со стороны администраций муниципалитетов. В том числе предоставление мест в детских садах и школах, решение бытовых и правовых вопросов.

Константин Серенков, глава администрации Дорогобужского района:

«Задача администрации состоит в том, чтобы у людей, которые приезжают на постоянное место жительства, было понимание, куда они приехали, какие здесь традиции, какие, скажем, внутренние уставы.

После того, как гражданин получает гражданство, он имеет возможность наряду с другими гражданами района, участвовать в различных муниципальных программах».

Участие в госпрограмме предоставляет соотечественникам не только возможность упрощенного получения гражданства, но и многие меры социальной поддержки: трудоустройство и различные единовременные выплаты.

Подробную информацию обо всех мерах поддержки можно получить в департаменте государственной службы занятости населения Смоленской области.

Следующая новость

Объявления — Официальный сайт администрации Волгограда

10.02.2018

РОССИЯ — СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ (о реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом)

Современная Россия становится все более привлекательной страной. Перспективный рынок труда, удовлетворительные условия жизни, высокий уровень образовательных и медицинских услуг, культурный уклад — важные факторы, которые становятся решающими при переезде на постоянное место жительства. Конечная цель большинства иммигрантов — получение российского паспорта. Приобретение гражданства Российской Федерации —процесс длительный. Одним из основных условий его получения является непрерывное проживание в стране на законных основаниях не менее 5 лет. Для носителей русского языка сделано исключение, и эта категория лиц может получить гражданство в более сжатые сроки.

Конечная цель большинства иммигрантов — получение российского паспорта. Приобретение гражданства Российской Федерации —процесс длительный. Одним из основных условий его получения является непрерывное проживание в стране на законных основаниях не менее 5 лет. Для носителей русского языка сделано исключение, и эта категория лиц может получить гражданство в более сжатые сроки.

О необходимости облегчения процедуры получения российского гражданства для тех категорий граждан, в привлечении которых Россия заинтересована, Президент Российской Федерации говорил еще в 2014 году. Поэтому участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, стало способом возвращения соотечественников, считающих Россию своей Родиной.

Реализуется Государственная программа на двух уровнях — федеральном и региональном. Федеральный уровень определяет основную концепцию и принципы реализации программы, а региональный, в свою очередь, определяет критерии отбора участников и дополнительные меры поддержки соотечественников. Программа переселения не ограничивает круг потенциальных переселенцев. Но при этом подчеркивает, что именно соотечественники, воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие терять связь с Россией, более всего способны к быстрой и безболезненной адаптации в нашем обществе. Государство заинтересовано в возвращении людей, которые искренне любят Россию, хотят в ней жить и служить ее процветанию.

Программа переселения не ограничивает круг потенциальных переселенцев. Но при этом подчеркивает, что именно соотечественники, воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие терять связь с Россией, более всего способны к быстрой и безболезненной адаптации в нашем обществе. Государство заинтересовано в возвращении людей, которые искренне любят Россию, хотят в ней жить и служить ее процветанию.

Для участия в программе заявитель должен соответствовать определенным требованиям. Например, быть совершеннолетним и дееспособным, свободно владеть государственным языком, соответствовать требованиям региональной программы.