Подписка о невыезде | Волжск-Сити

Содержание

- Ограничения при подписке о невыезде

- В каких случаях применяется подписка о невыезде

- Обратите внимание!

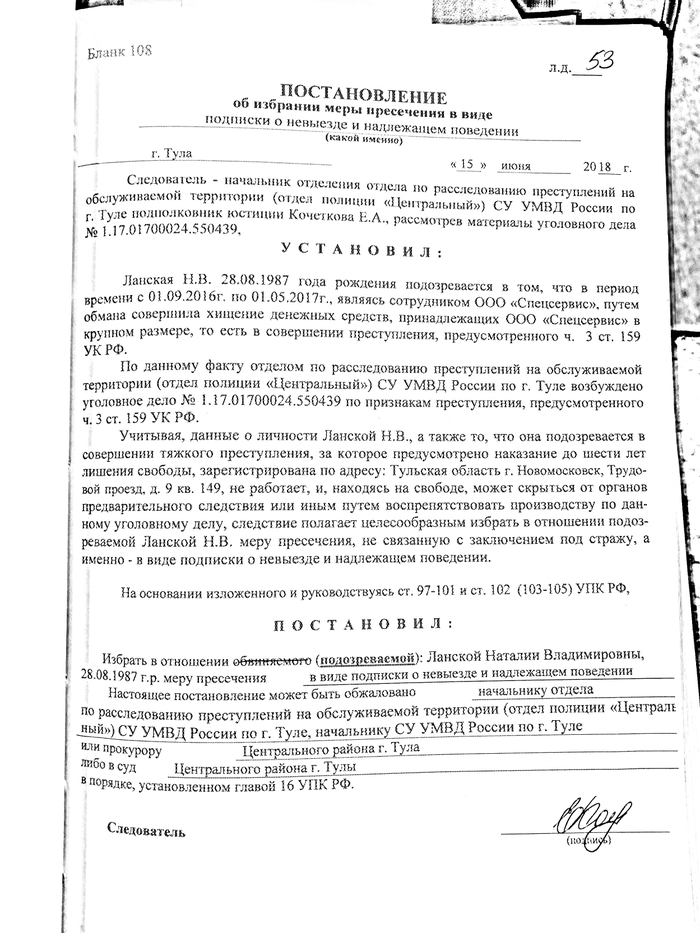

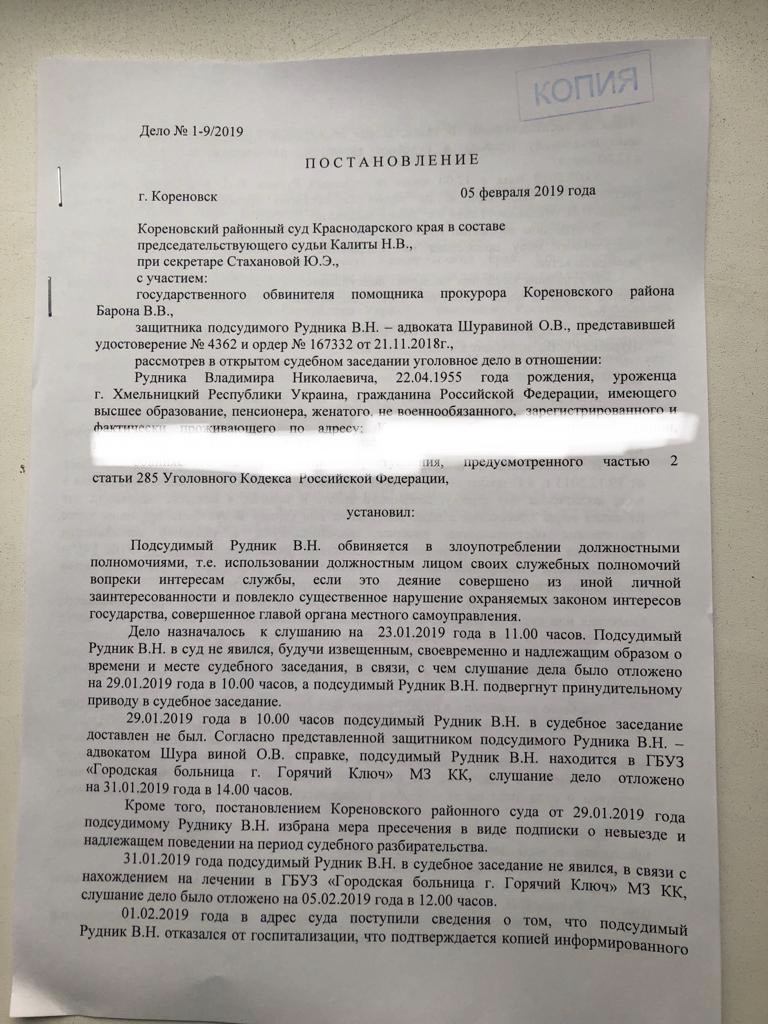

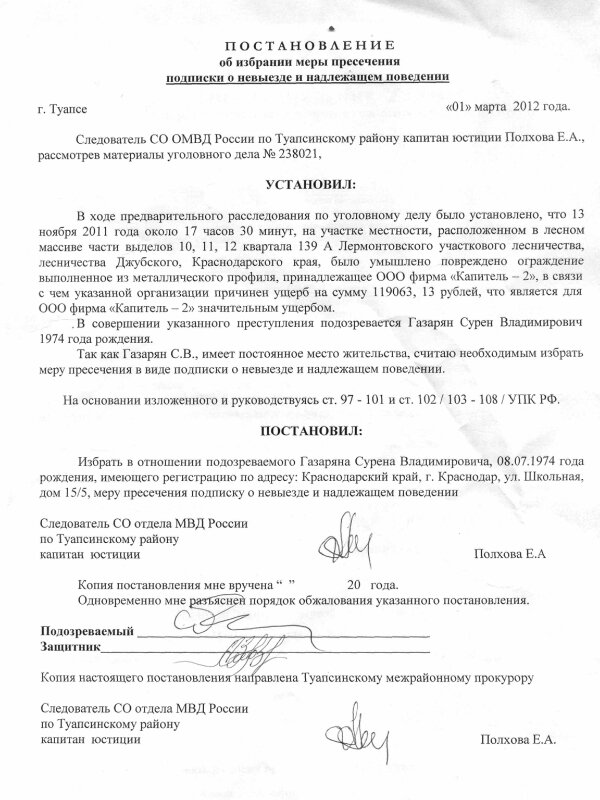

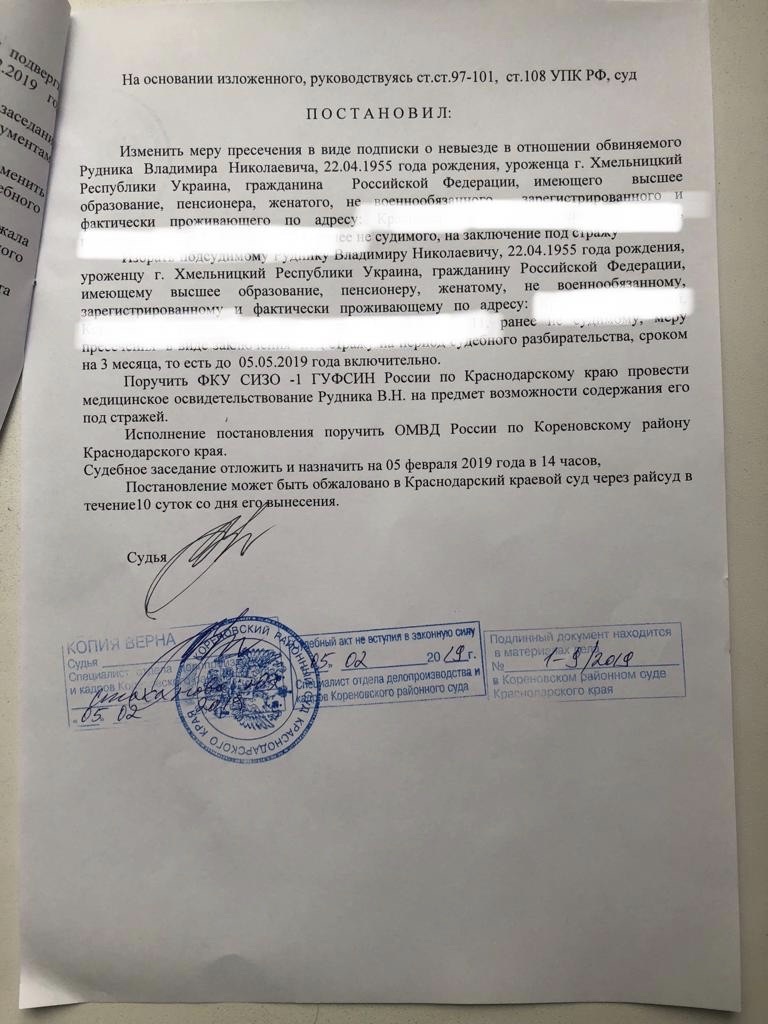

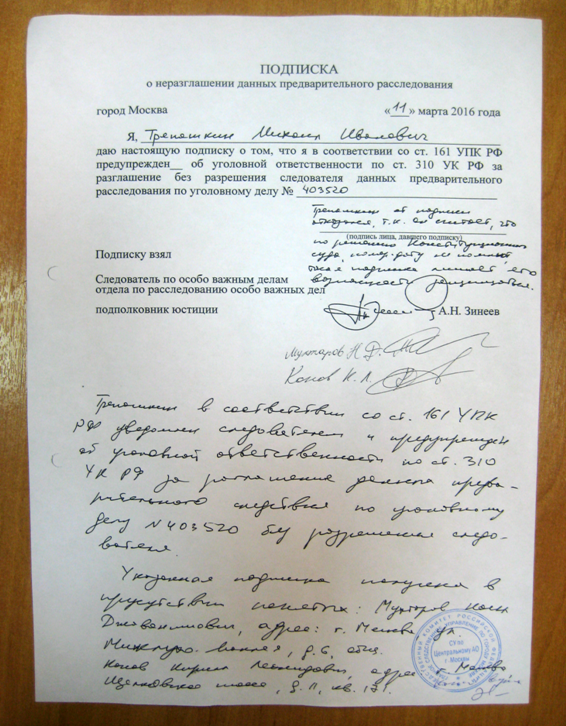

- Подписка о невыезде бланк (образец)

- Резюме

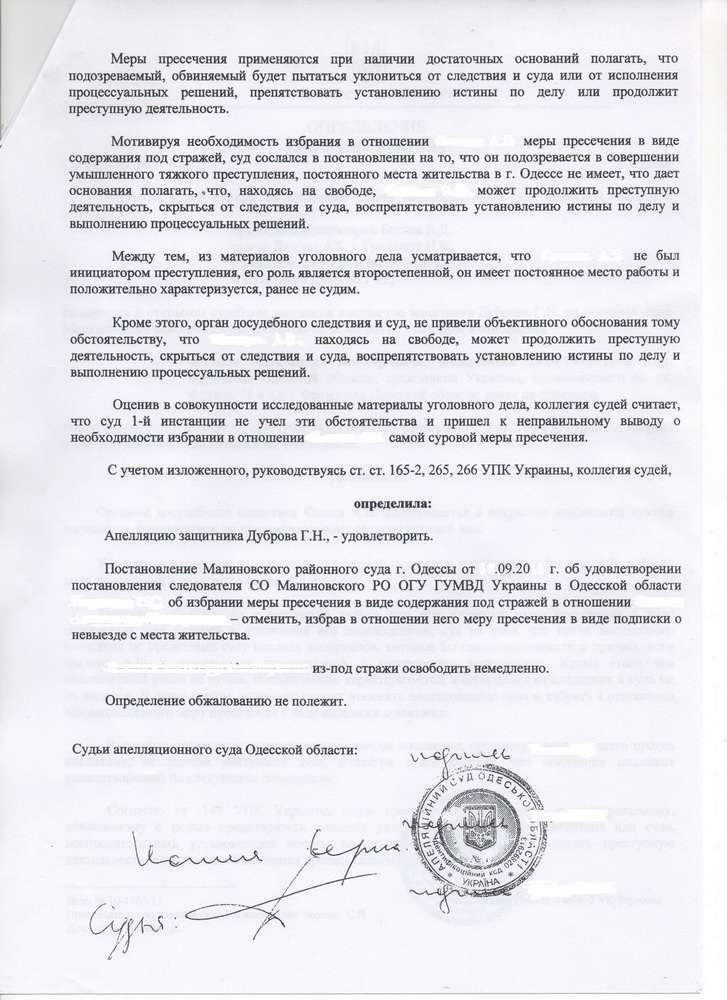

- Адвокат посчитал такое решение необоснованным

- Апелляция встала на сторону защиты

- Адвокат назвал постановление апелляции движением к состязательности сторон

- Юридическое определение понятия

- Действующие законодательные нормы

- Кем назначается санкция, ограничивающая свободу перемещения

- Принципы применения

- Наказание за нарушение

- Временные рамки

- Как снять ограничительные меры

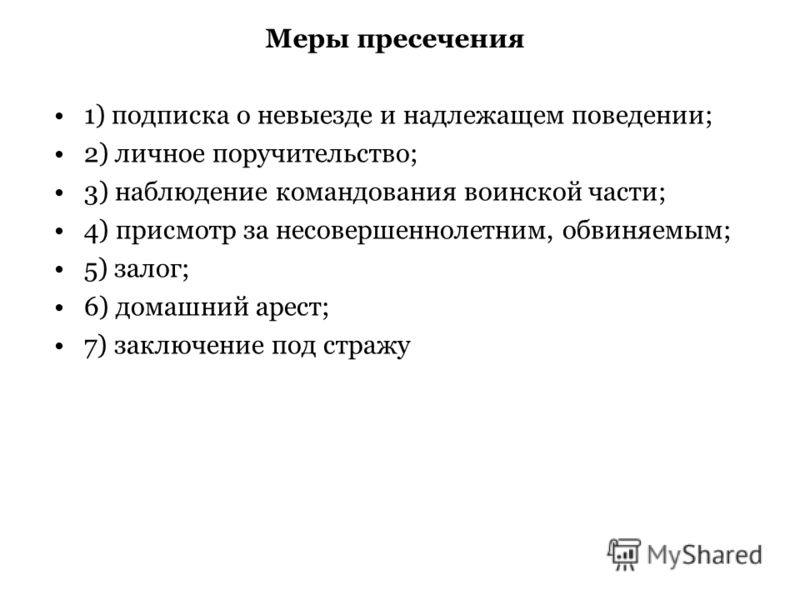

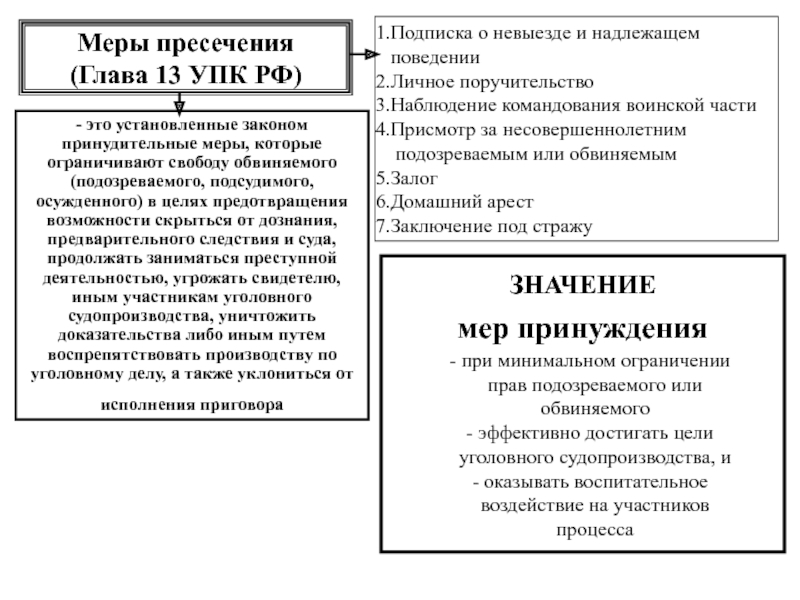

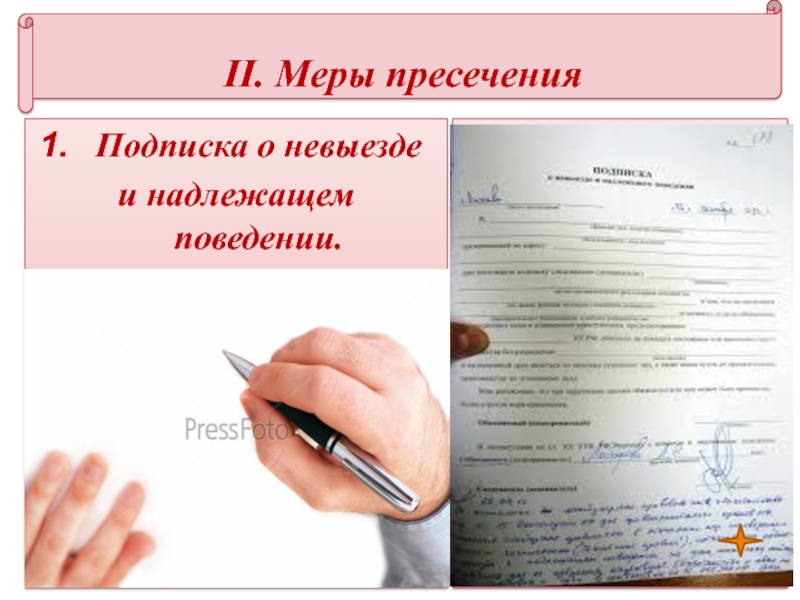

- МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

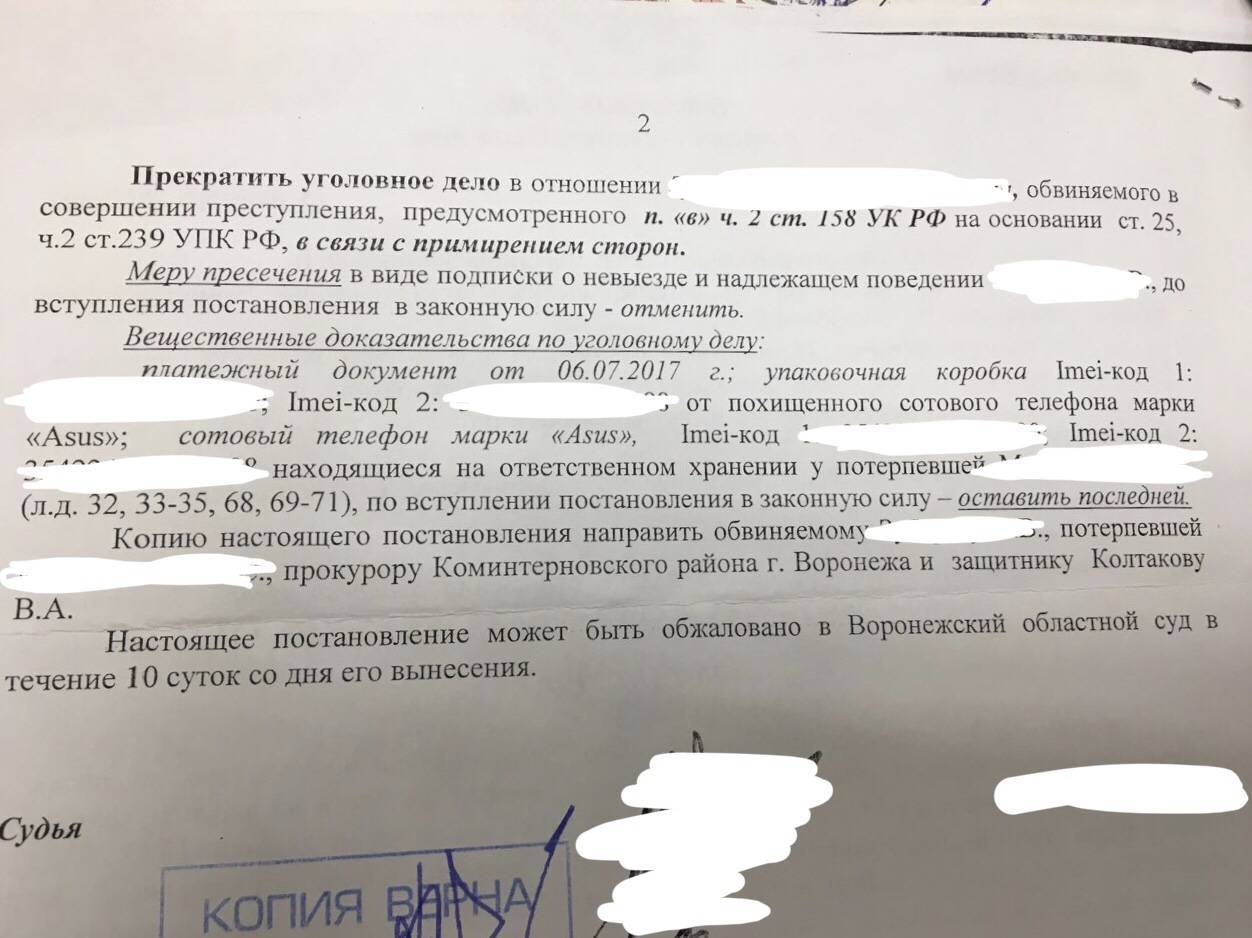

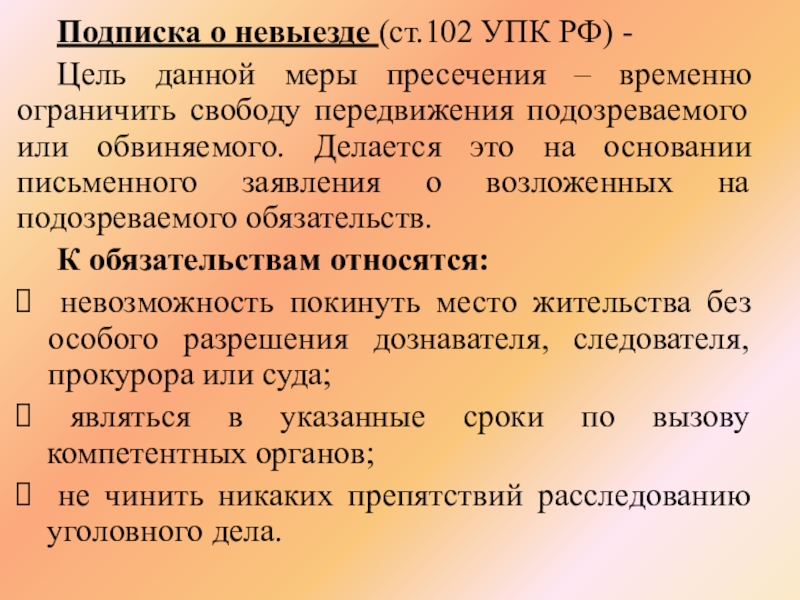

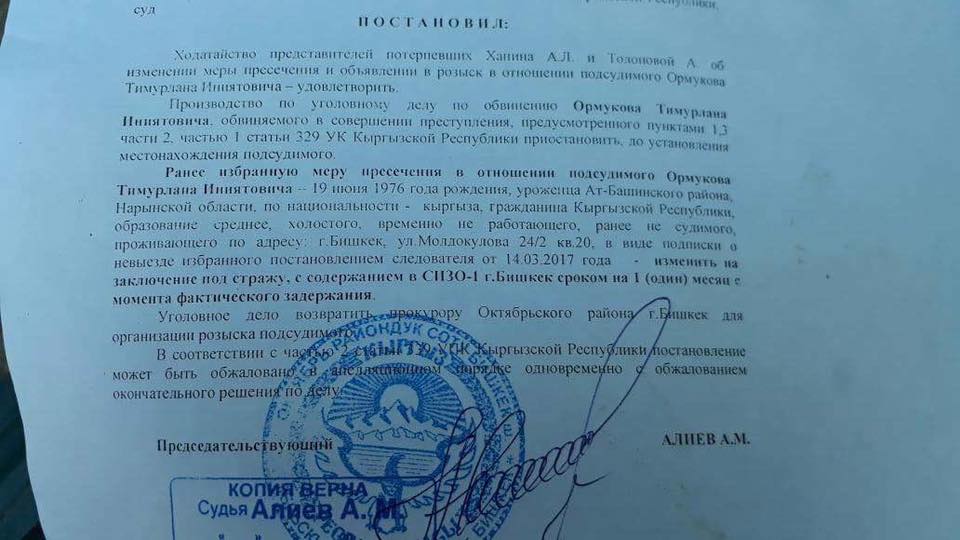

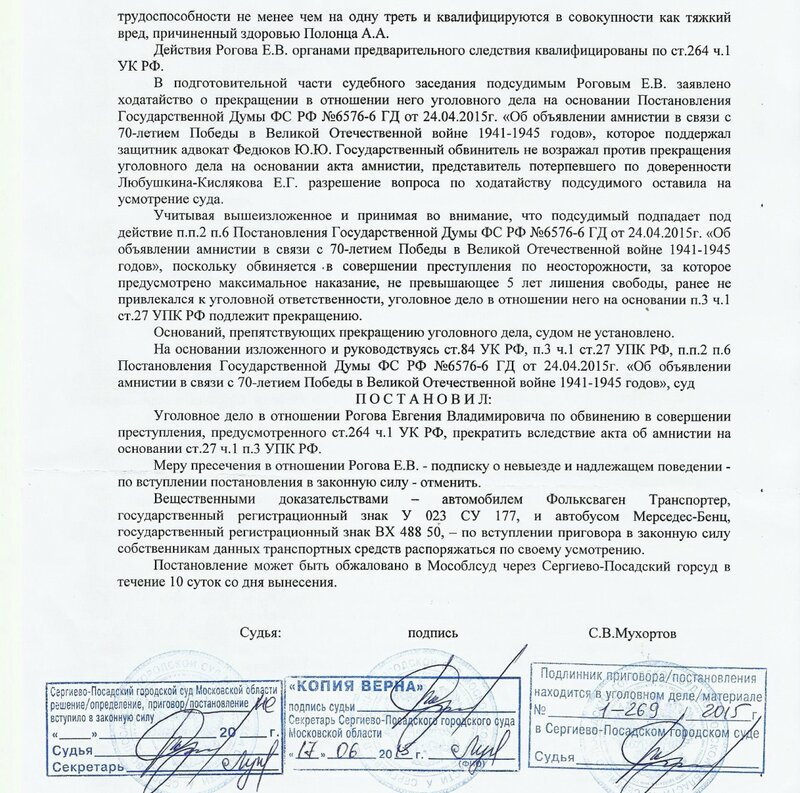

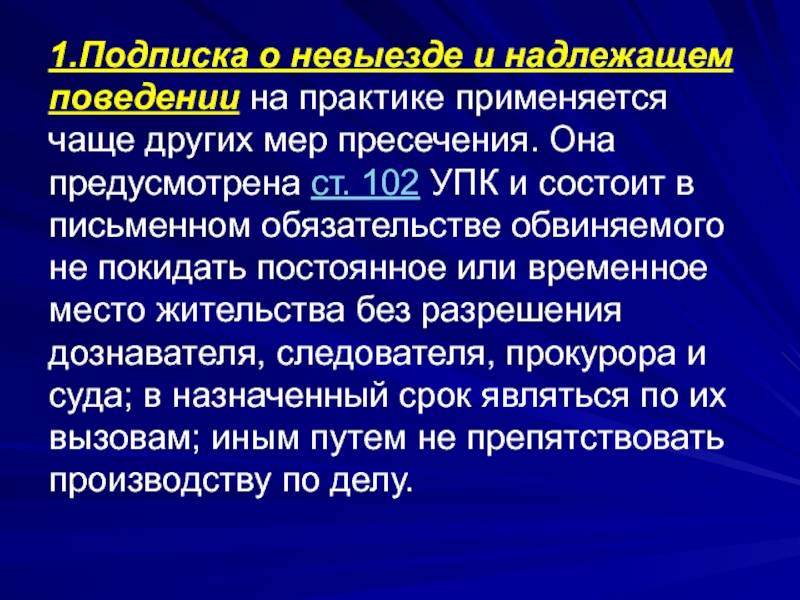

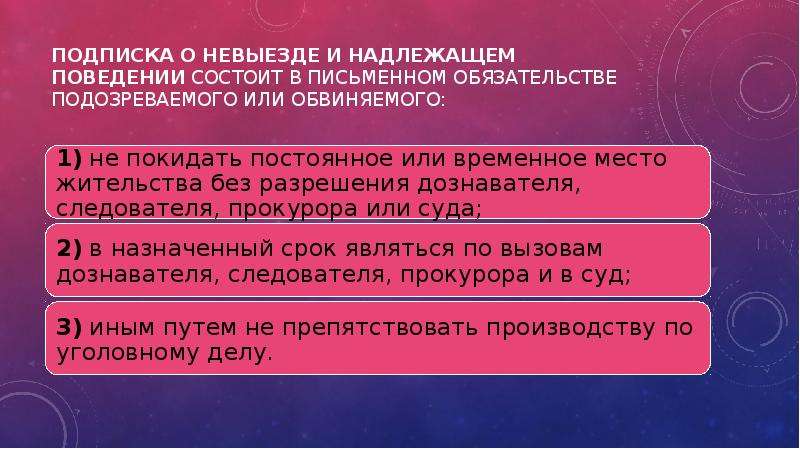

- Подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ)

- Личное поручительство (ст. 103 УПК РФ)

- Наблюдение командования воинской части (ст. 104 УПК РФ)

- Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ст. 105 УПК РФ)

- Запрет определенных действий (ст.

105.1 УПК РФ)

105.1 УПК РФ) - Залог (ст. 106 УПК РФ)

- Домашний арест (ст. 107 УПК РФ)

- Как на практике происходит домашний арест

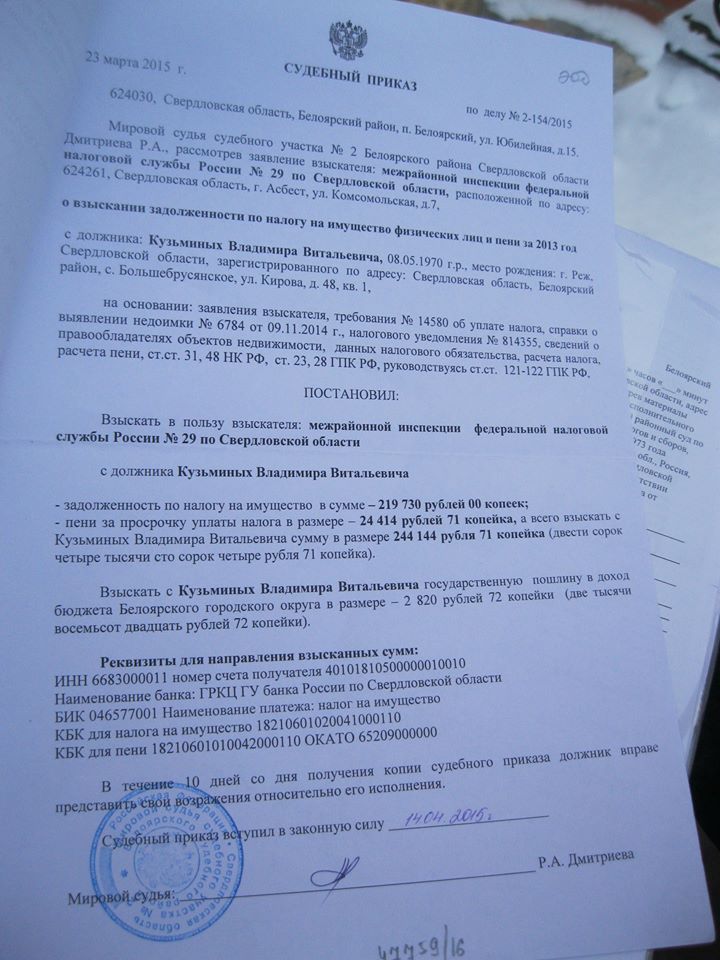

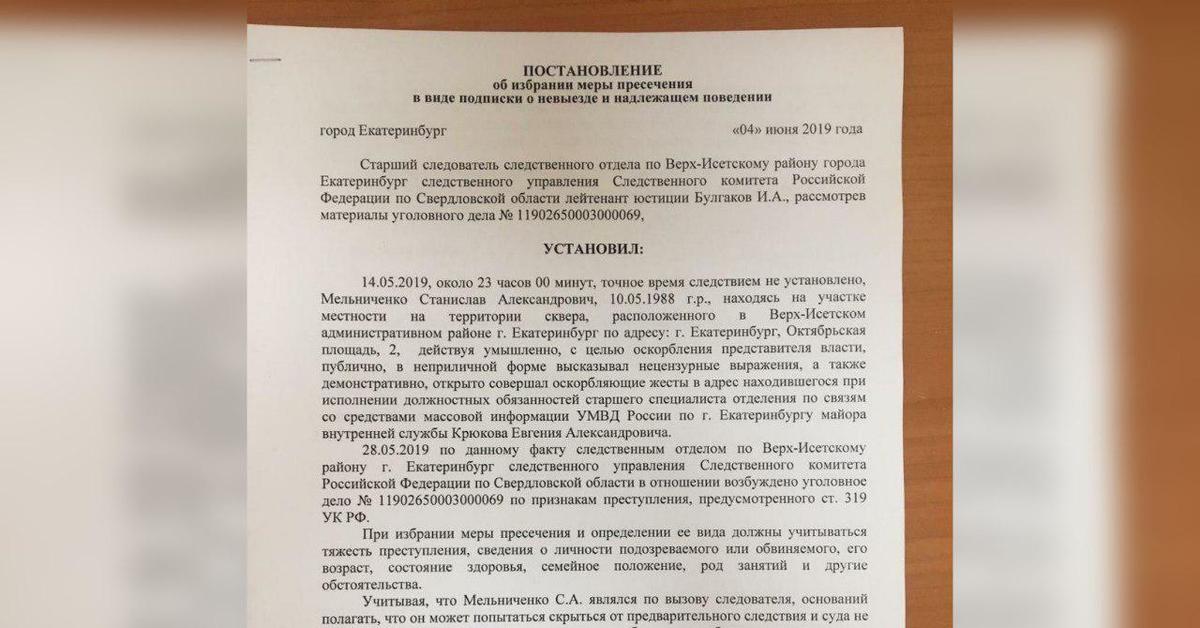

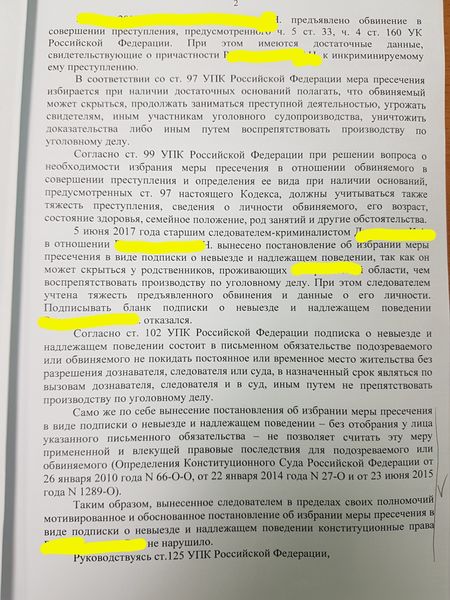

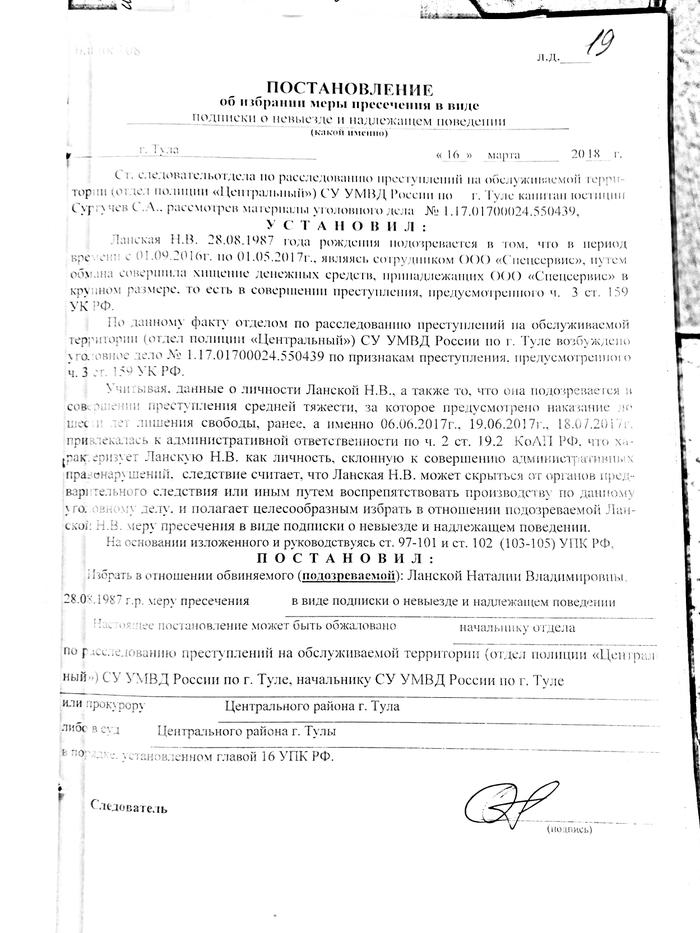

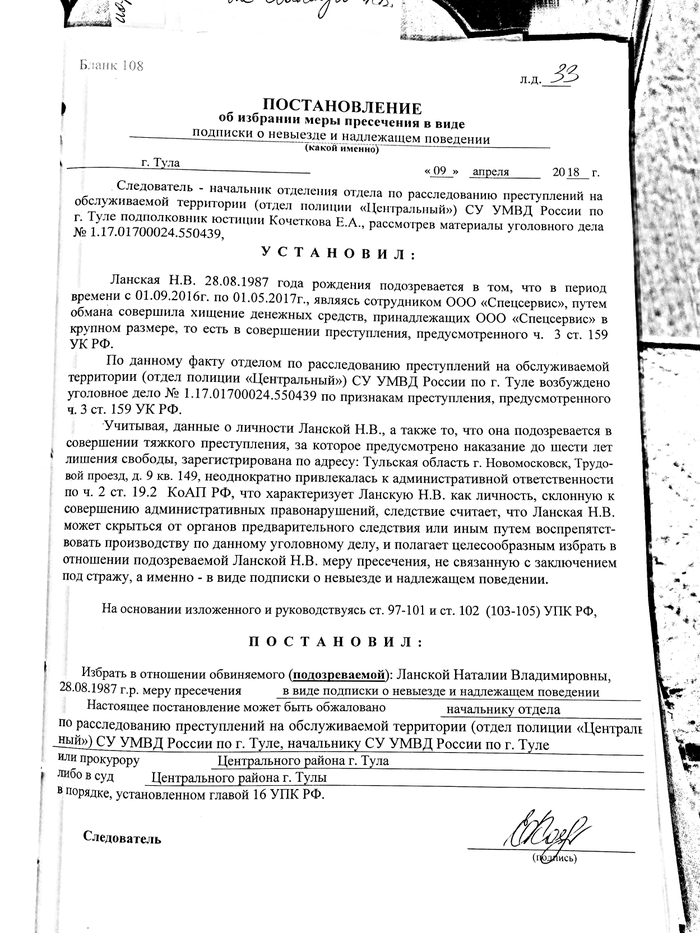

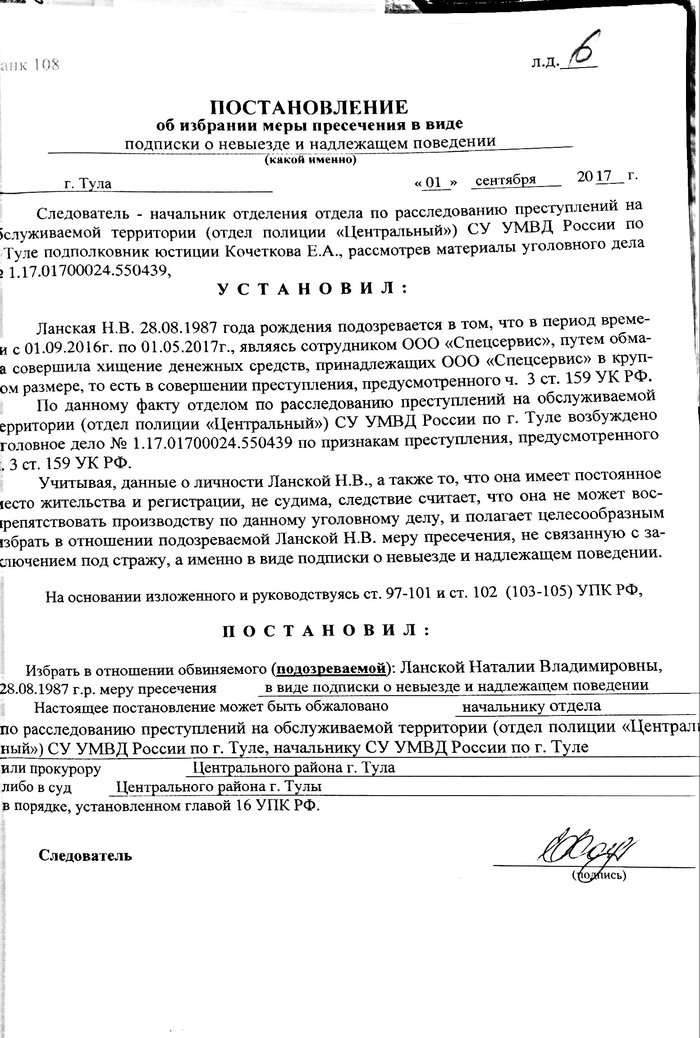

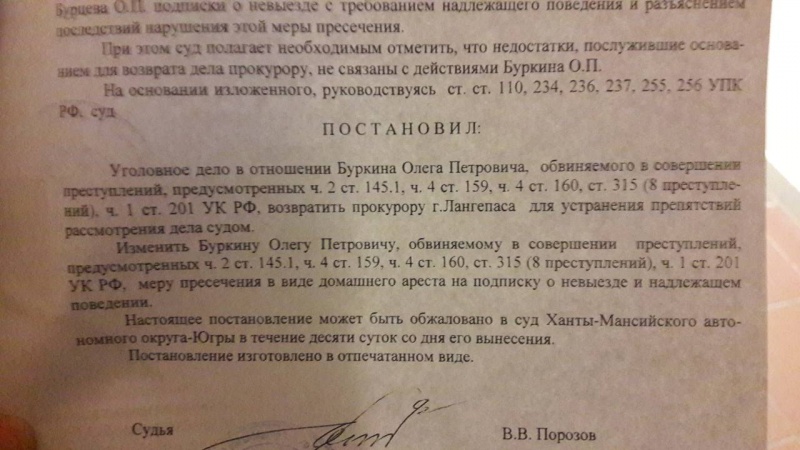

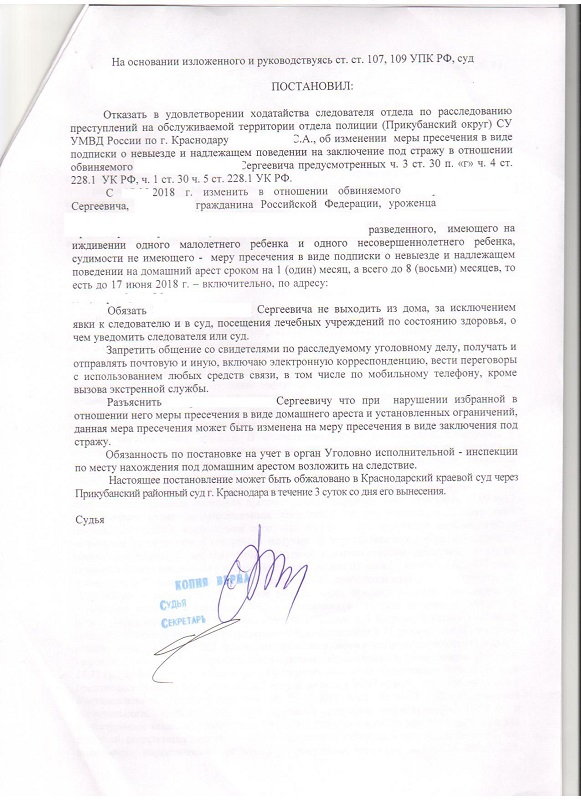

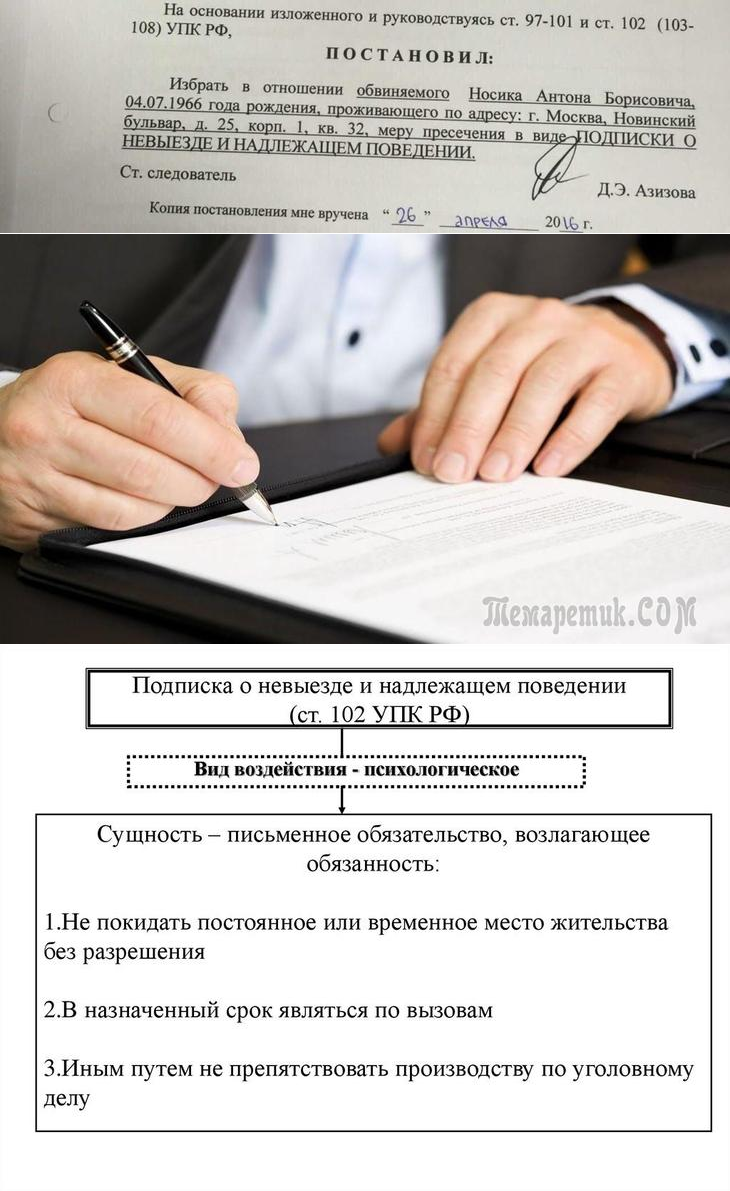

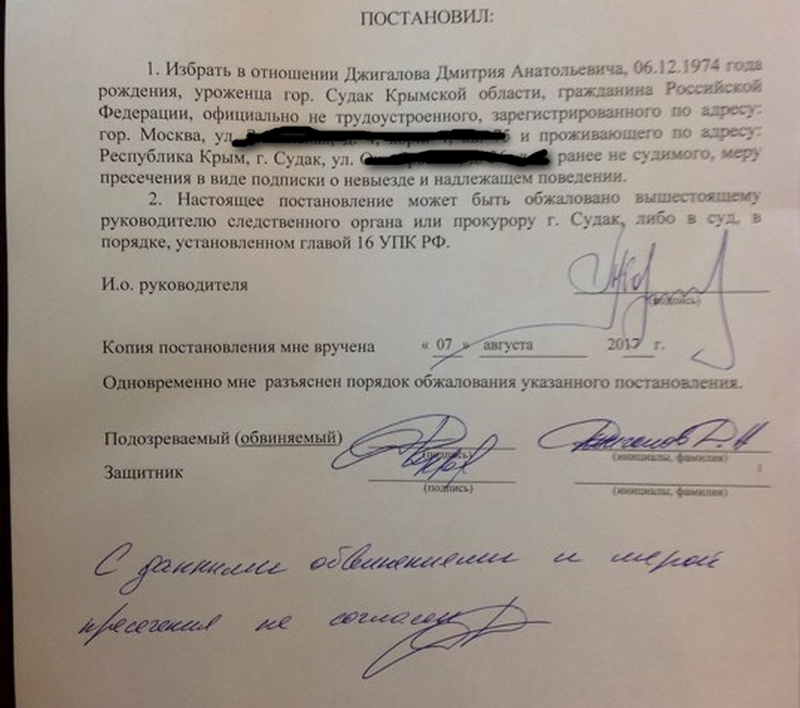

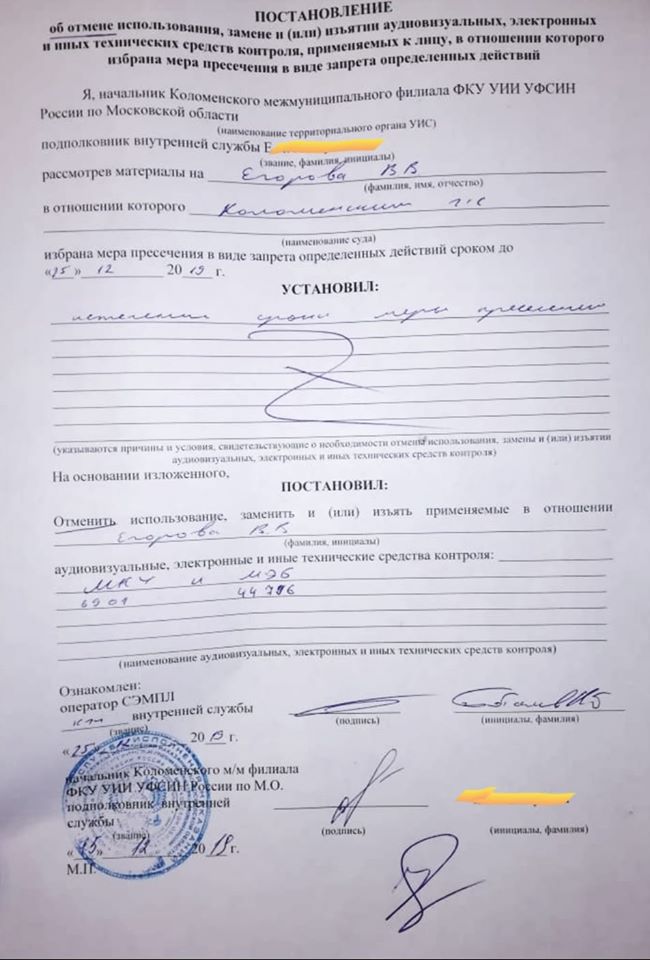

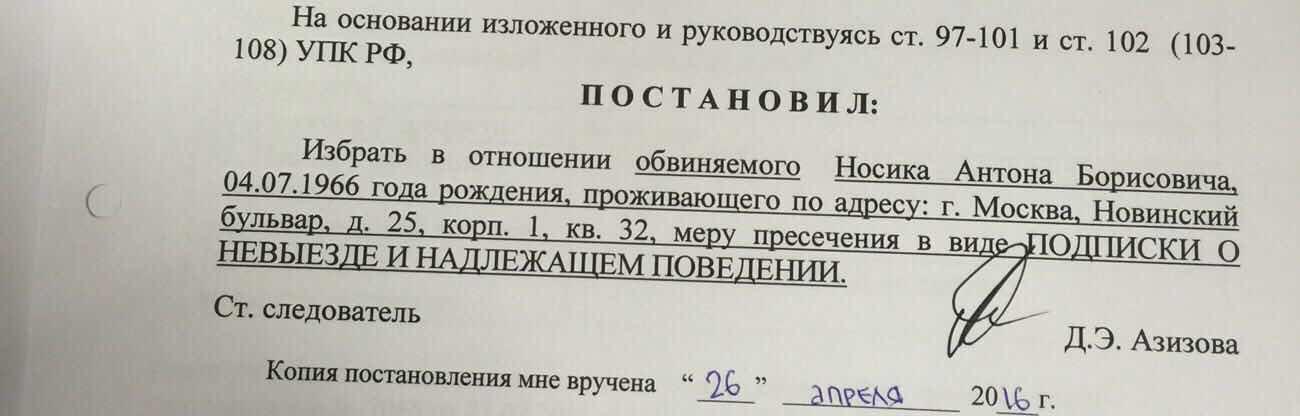

1. Для избрания данной меры пресечения выносится постановление, отбирается подписка о невыезде и надлежащем поведении. Получения согласия прокурора (руководителя следственного органа) или судебного решения для избрания данной меры пресечения не требуется.

2. Место жительства или временного нахождения, из которого не должен отлучаться обвиняемый (подозреваемый), определяет орган, избирающий меру пресечения, с учетом возможностей и интересов лица, к которому применяется данная мера.

3. Мера пресечения в виде подписки о невыезде с учетом общественной опасности совершенного преступления может применяться к лицам, как правило, имеющим постоянное место жительства, занятия, семью и т.п., когда вероятность их уклонения от следствия и суда незначительна и может быть устранена данной мерой пресечения.

4. Лицо, в отношении которого избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, по общему правилу может сохранять обычный уклад жизни, однако оно не имеет права отлучаться на длительный срок, менять место жительства или выезжать за пределы города (района, области) постоянного или временного проживания, указанного в подписке, иным путем препятствовать производству по уголовному делу.

5. Отлучка не должна превышать суток, куда бы она ни была.

6. При отбирании подписки о невыезде обвиняемому (подозреваемому) разъясняется, что в случае нарушения им данной подписки не покидать определенного места жительства и являться в назначенный срок по вызовам, а также при попытках помешать производству по уголовному делу к нему может быть применена более строгая мера пресечения, вплоть до заключения под стражу.

7. Обвиняемому (подозреваемому) должна быть вручена копия постановления об избрании данной меры пресечения.

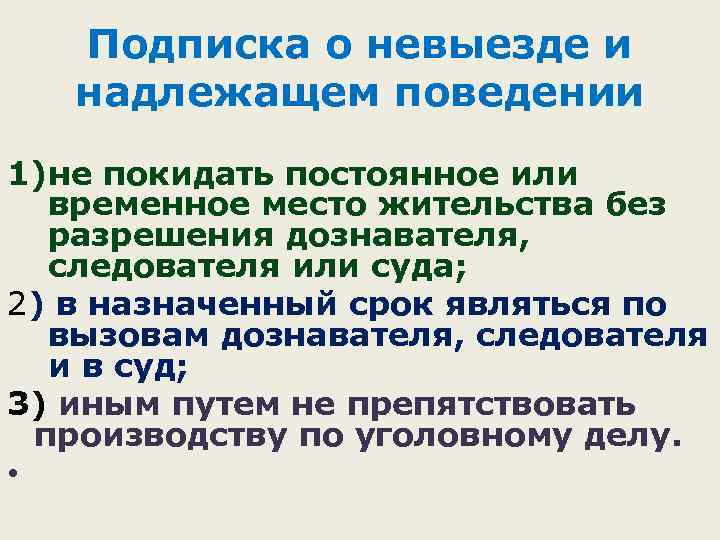

Ограничения при подписке о невыезде

Рассмотрим, что обозначает подписка о невыезде. Получивший ее подозреваемый обязуется:

- не уезжать из города или другого населенного пункта, где он проживает;

- являться по вызову к следователю или в суд;

- не мешать расследованию.

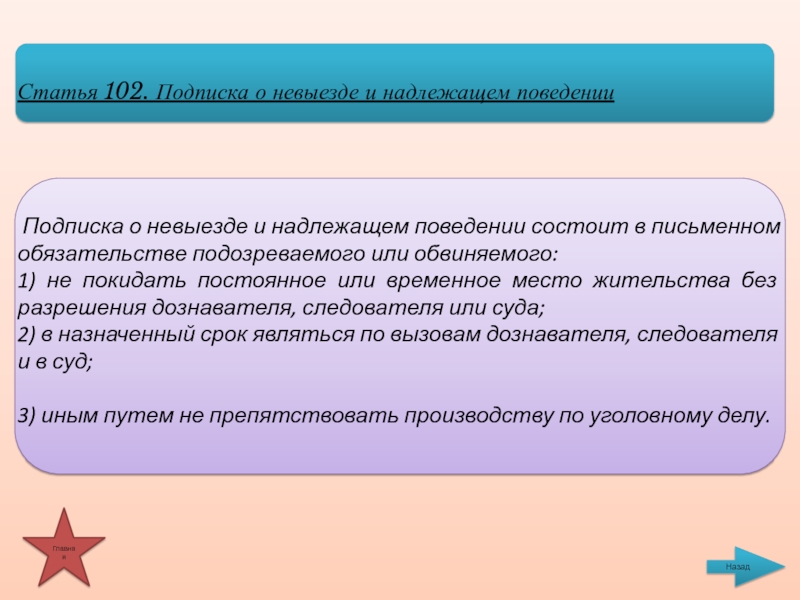

Этой мере пресечения посвящена статья 102 УПК РФ. Там говорится, что гражданину разрешено выезжать за пределы своего населенного пункта, но только с разрешения того должностного лица, которое установило ограничение.

В каких случаях применяется подписка о невыезде

Любая мера пресечения избирается в случае, если подозреваемый или обвиняемый может:

- скрыться от следствия или суда;

- продолжить противоправную деятельность;

- угрожать другим участникам дела, мешать расследованию иным способом.

Суд учитывает личность гражданина, его возраст, состояние здоровья, тяжесть преступления и другие обстоятельства. Рассмотрим, в каком случае берется подписка о невыезде. Поскольку это самая мягкая мера пресечения, она используется, если следователь или судья уверены, что человек не будет препятствовать расследованию дела, оказывать давление на свидетелей и скрываться от правосудия.

Если возникают сомнения, будут выбраны другие ограничения, например, домашний арест или заключение под стражу.

Мы разобрались, в каких случаях дается подписка о невыезде. Перейдем к ситуациям, когда должностные лица не используют эту меру. Чаще всего к ней не рискуют прибегать, если работа подозреваемого связана с постоянными разъездами или он не имеет постоянной регистрации.

После того как дознаватель, следователь или судья определились с мерой пресечения, они выносят постановление или определение, копию которого вручают гражданину и его защитнику. Одновременно им разъясняют порядок обжалования.

Обратите внимание!

К подозреваемому мера пресечения может применяться в исключительных случаях. При этом обвинение ему должны предъявить не позднее 10 суток.

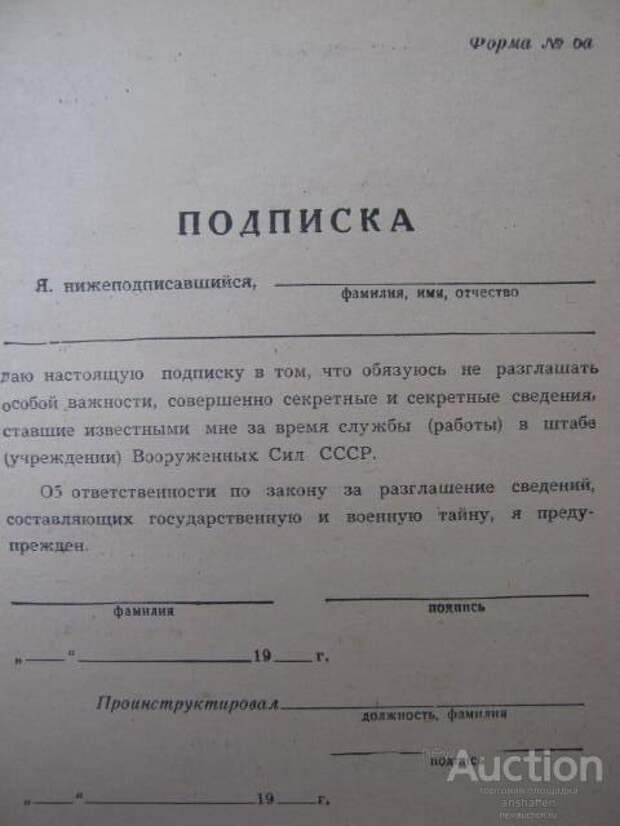

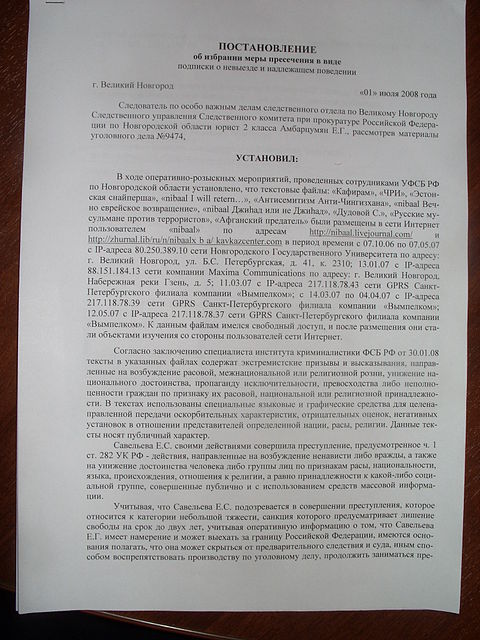

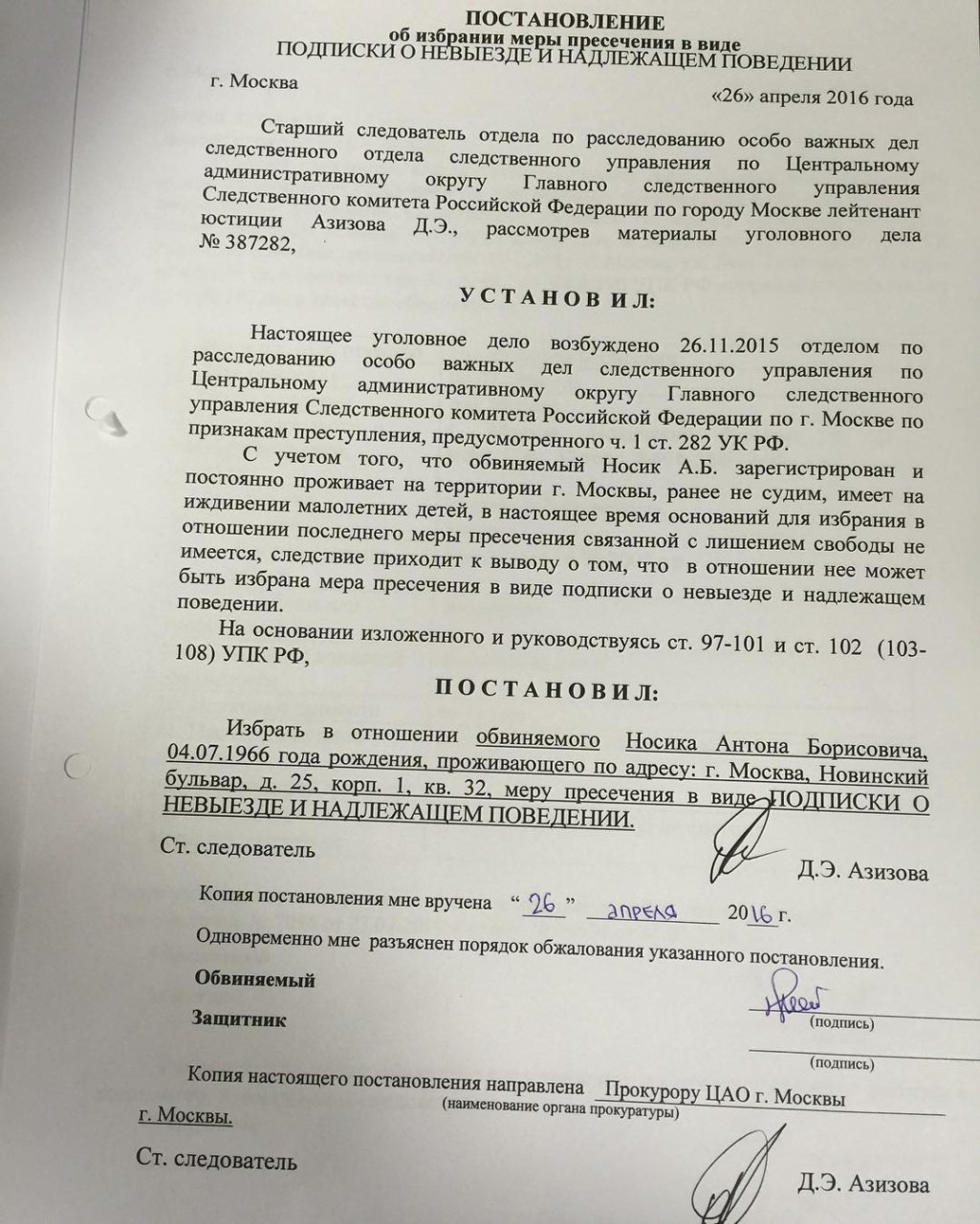

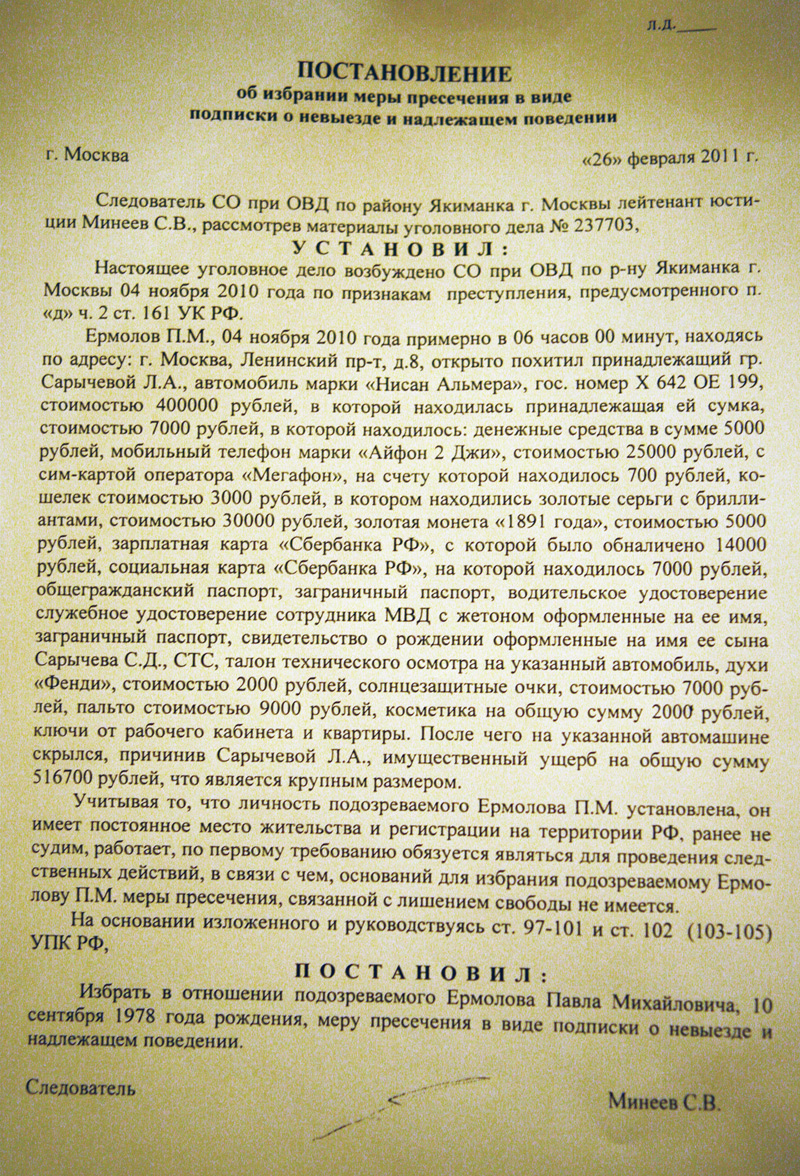

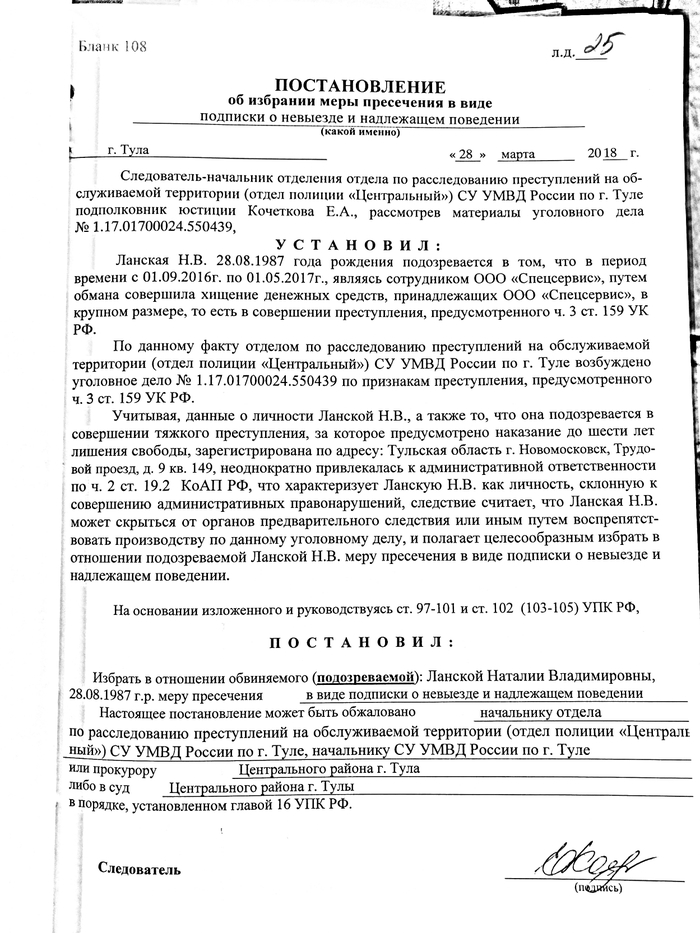

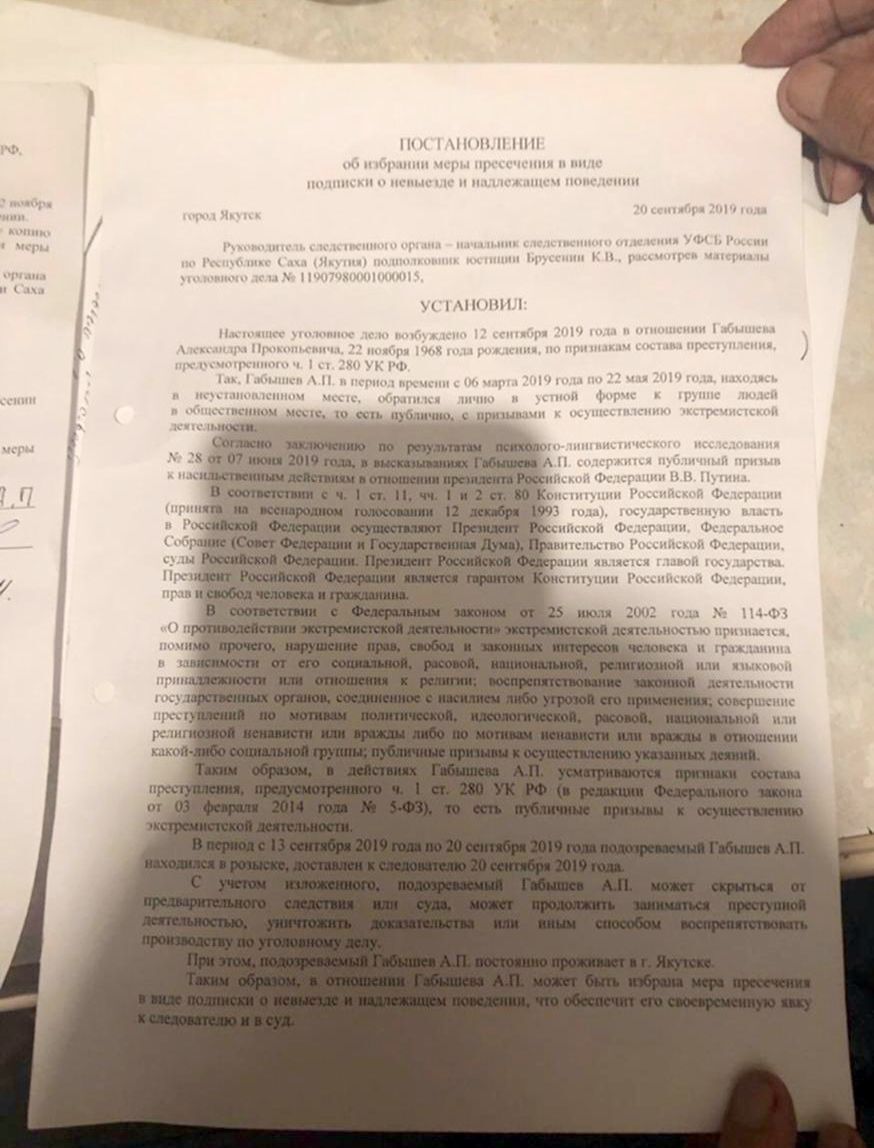

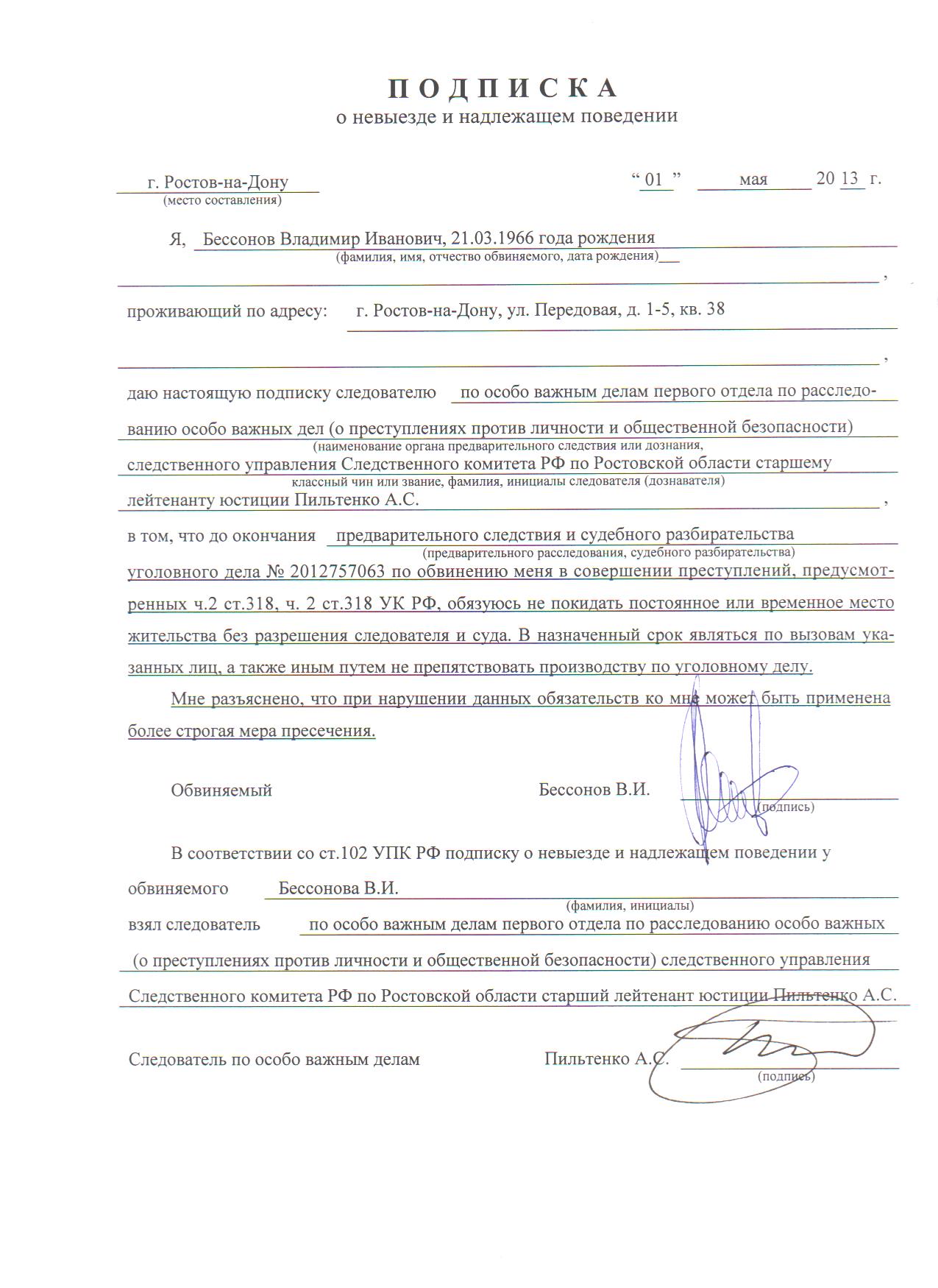

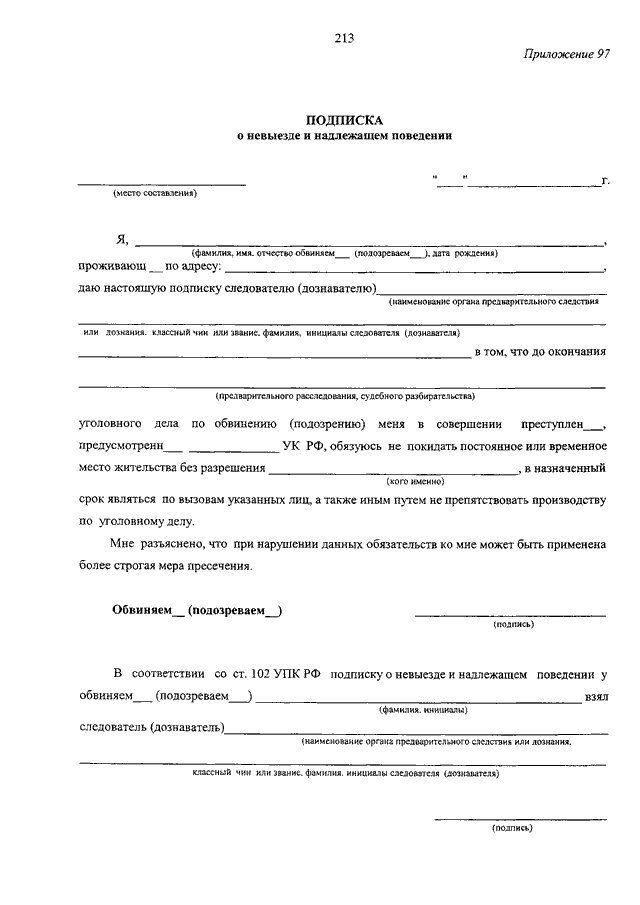

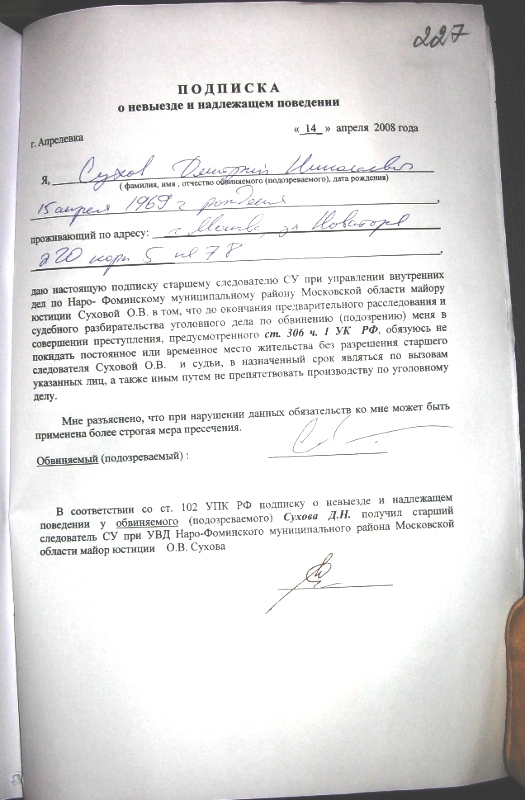

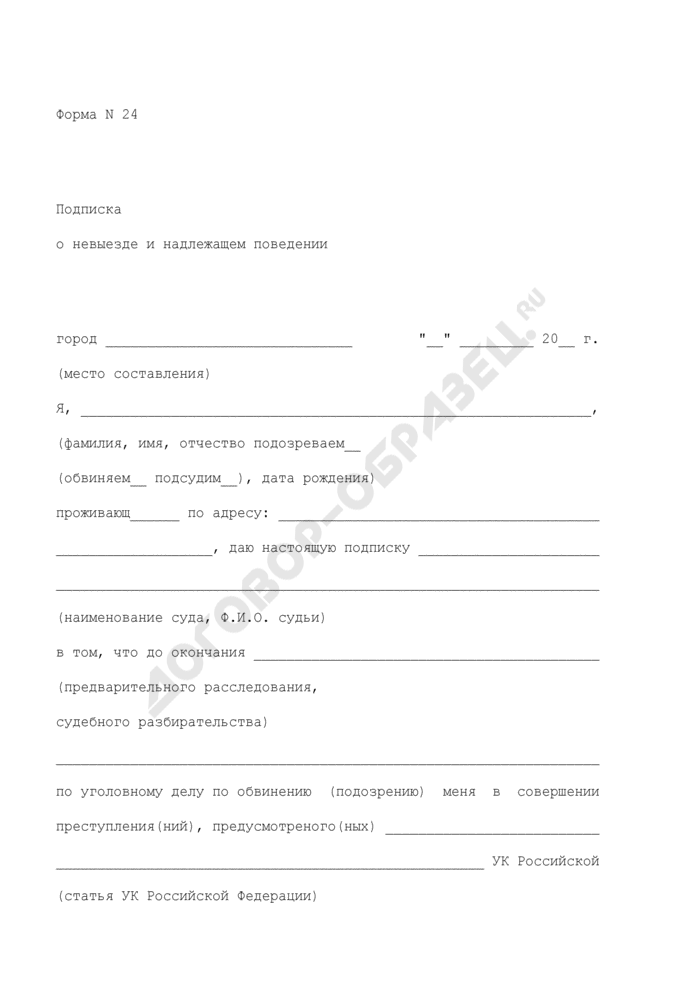

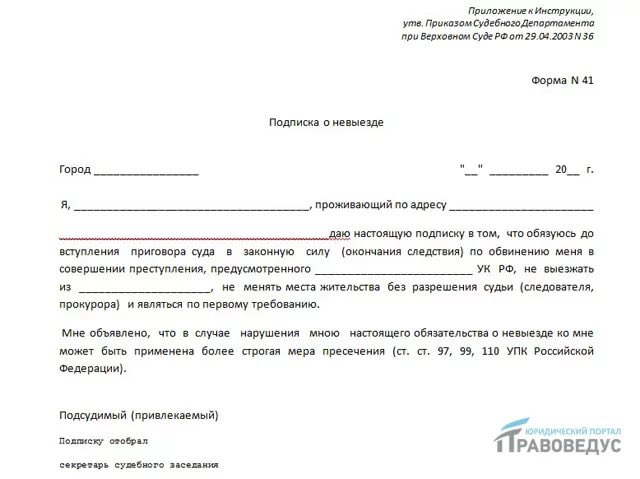

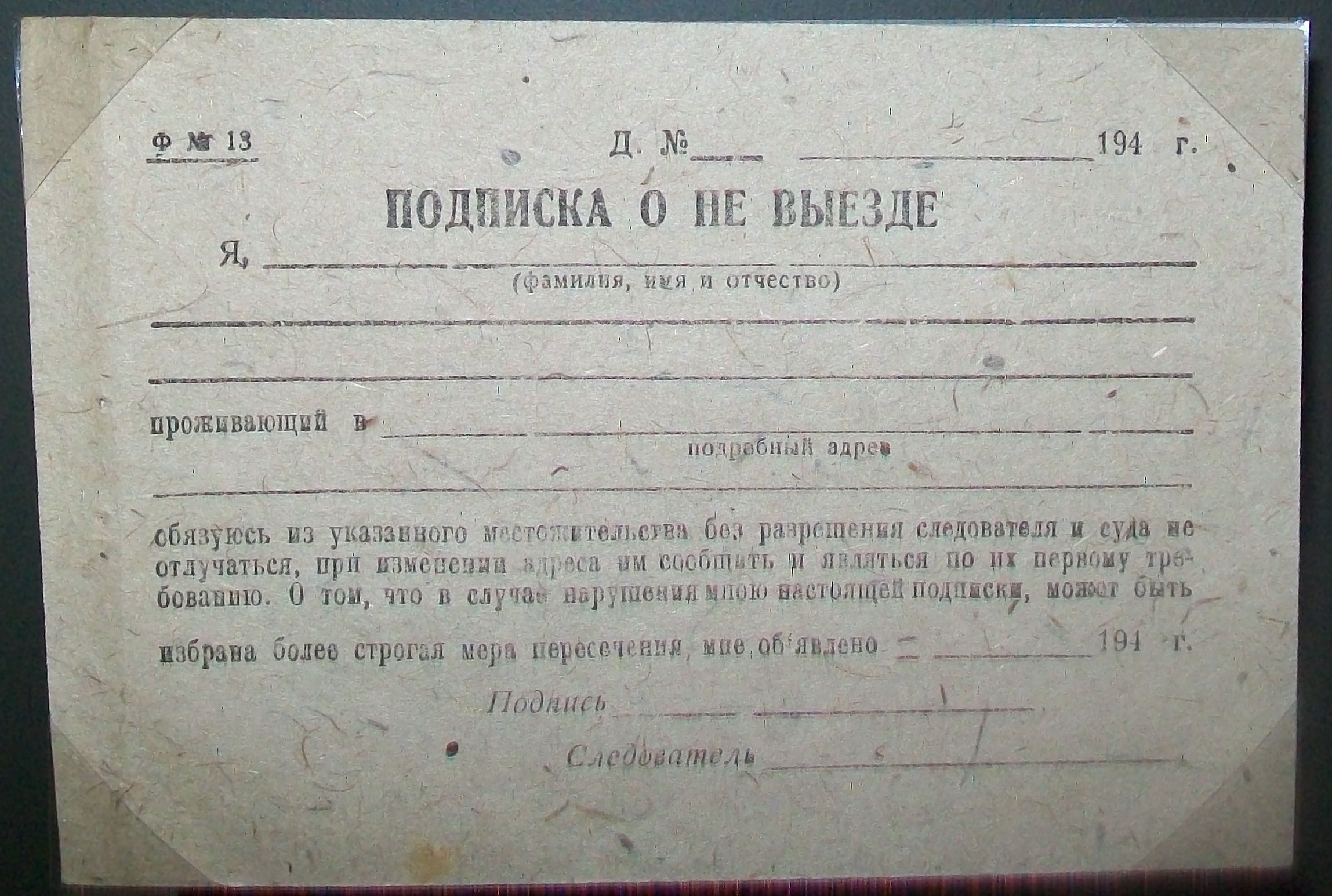

Подписка о невыезде бланк (образец)

Рассмотрим, как выглядит подписка о невыезде. Образец содержится в приказе Судебного департамента при Верховном Суде РФ № 36 от 29.04.2003 г. (форма № 41).

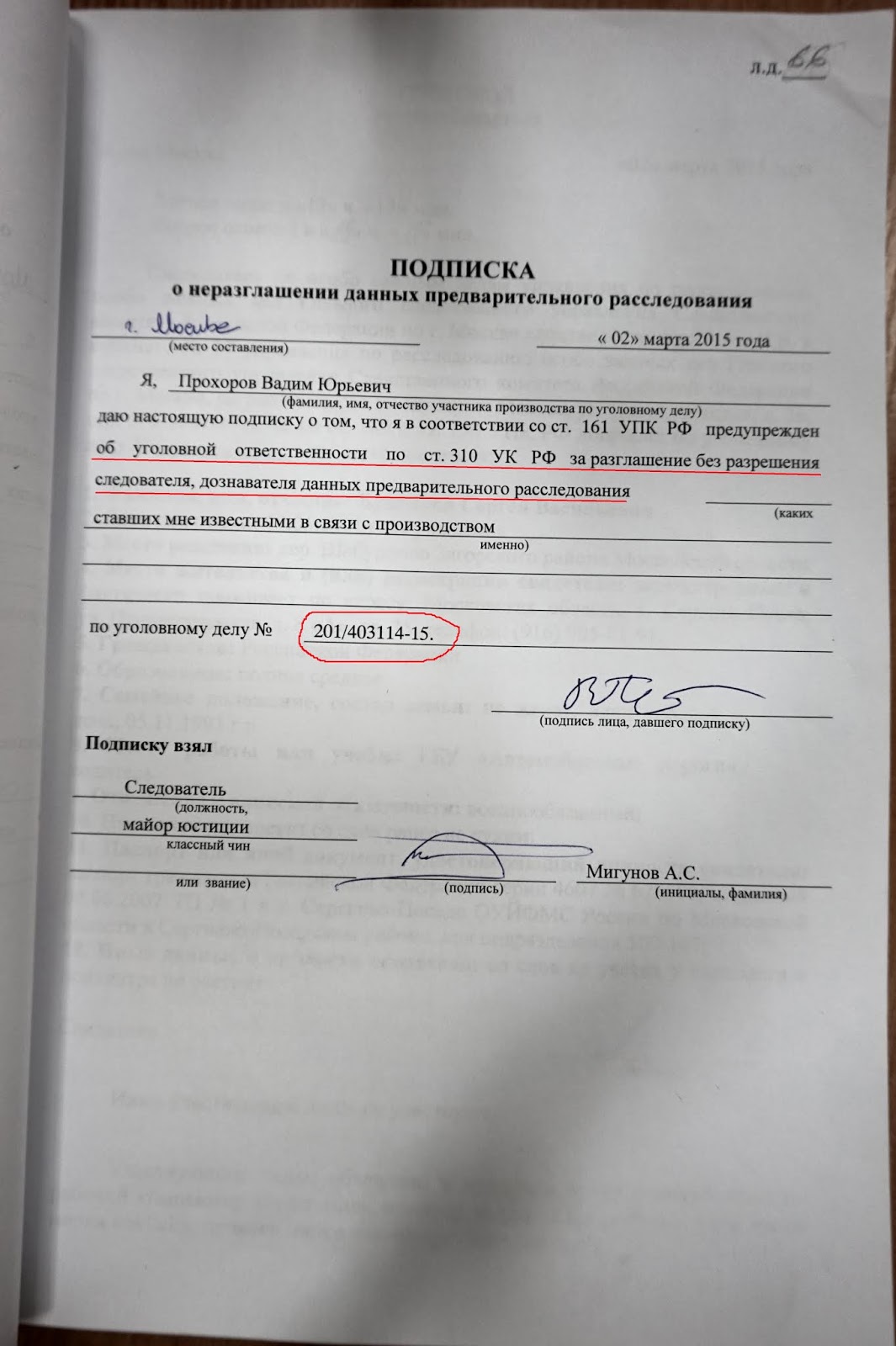

В шапке документа указывается город выдачи и дата. В тексте подозреваемый или обвиняемый от первого лица указывает свои данные — ФИО, адрес, телефон. После этого он прописывает обязательство не менять место жительства, не выезжать из населенного пункта до окончания следствия или вступления приговора в законную силу.

Также образец подписки о невыезде содержит ссылку на статью УК РФ, по которой возбуждено дело и идет расследование. В документе гражданина предупреждают о том, что при нарушении введенных ограничений к нему могут быть применены более строгие меры пресечения. В конце подозреваемый или обвиняемый ставит свою подпись.

В документе гражданина предупреждают о том, что при нарушении введенных ограничений к нему могут быть применены более строгие меры пресечения. В конце подозреваемый или обвиняемый ставит свою подпись.

Резюме

Подписка о невыезде — самая мягкая мера пресечения из предусмотренных УПК РФ. Она применяется, если у следователя, дознавателя или судьи нет оснований полагать, что человек помешает расследованию, будет оказывать давление на свидетелей или скроется от правосудия. Такое ограничение вводится, чтобы должностные лица могли в любой момент вызвать человека на допрос.

Сколько действует подписка о невыезде, зависит от категории лица, в отношении которого введены ограничительные меры. Если это подозреваемый, то спустя 10 дней после их введения человеку должны предъявить обвинение или отпустить и снять все ограничения. Если речь идет об обвиняемом, меры пресечения, как правило, не отменяют вплоть до вынесения приговора.

Суд, дознаватель или следователь могут ввести более строгую меру пресечения вплоть до помещения под стражу и домашнего ареста, если гражданин нарушит требования. Поэтому следует выполнять взятые на себя обязательства, не покидать населенный пункт и не менять место жительства без согласования с должностным лицом. Это не значит, что гражданину вовсе нельзя уезжать из города.

Поэтому следует выполнять взятые на себя обязательства, не покидать населенный пункт и не менять место жительства без согласования с должностным лицом. Это не значит, что гражданину вовсе нельзя уезжать из города.

Просто каждый раз при отъезде придется обращаться в следственный орган или суд за разрешением.

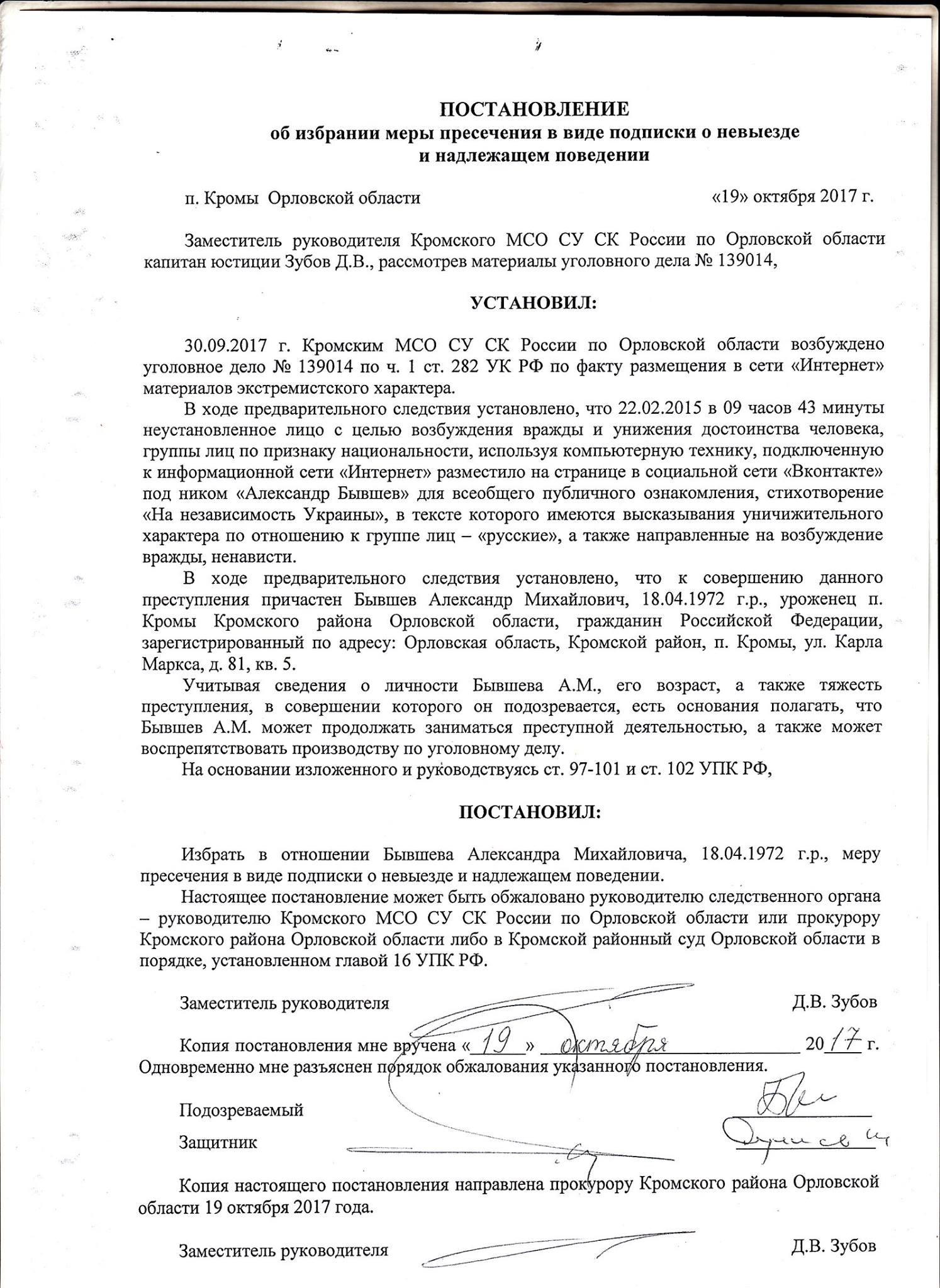

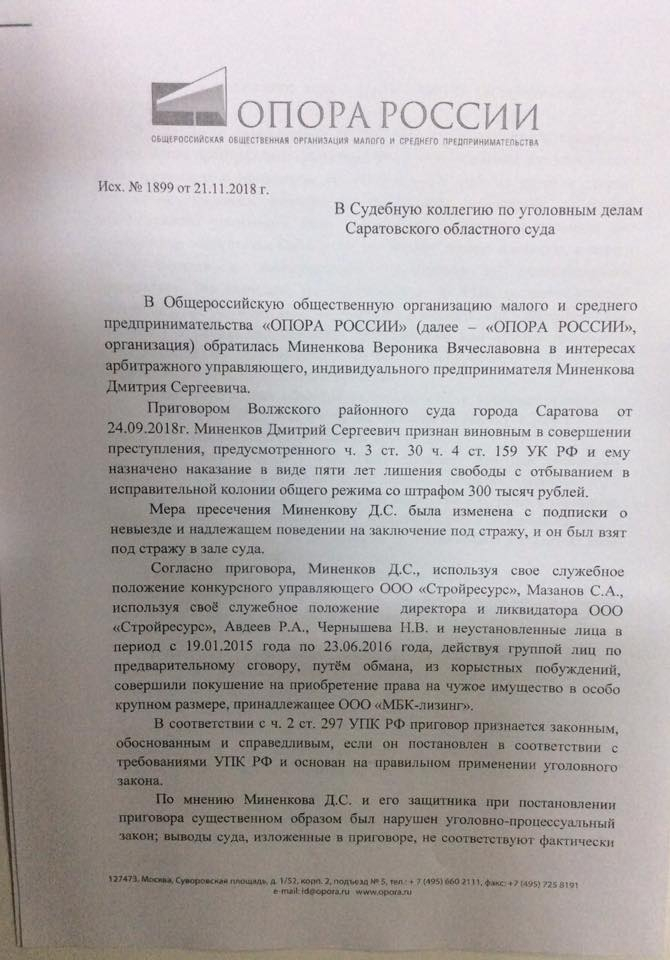

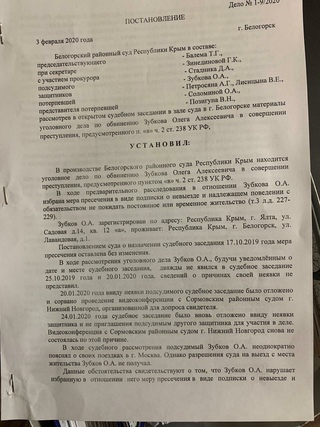

Адвокат посчитал такое решение необоснованным

Александр Рязанцев обратился в Челябинский областной суд с апелляционной жалобой (имеется у «АГ»), в которой указал, что судебный акт противоречит ч. 4 ст. 7 УПК, так как является незаконным, необоснованным и немотивированным.

Защитник отметил, что прокурор и следователь настаивали на законности избрания меры пресечения, несмотря на то что последний не смог объяснить, в чем возникла необходимость ее избрания обвиняемому, у которого ранее при том же самом объеме и квалификации обвинения в совершении двух других преступлений небольшой тяжести было отобрано обязательство о явке, неукоснительно соблюдаемое в течение четырех месяцев.

В апелляционной жалобе адвокат попросил суд ответить на вопрос о том, действительно ли, как считает судья первой инстанции, при вынесении решений об избрании меры пресечения не обязательно учитывать основания избрания меры пресечения, указанные в ст. 97 УПК, перечень которых расширительному толкованию не подлежит, и указывать их в решении об избрании меры пресечения.

Также он попросил суд ответить на вопрос о том, зачем первая инстанция ссылается на добровольность подписки. «Сама подписка о невыезде нами не обжалуется. Понятно, что она дается на основании постановления об избрании меры пресечения, которое является отнюдь не добровольным актом, а процессуальным решением.

Недача же подписки обвиняемым на основании этого решения может повлечь негативные последствия – выводы следствия о возможности воспрепятствования обвиняемым и принятия решения о более строгой мере пресечения», – указал Александр Рязанцев.

На этих основаниях защитник попросил суд отменить решение первой инстанции, признать постановление следователя незаконным и необоснованным.

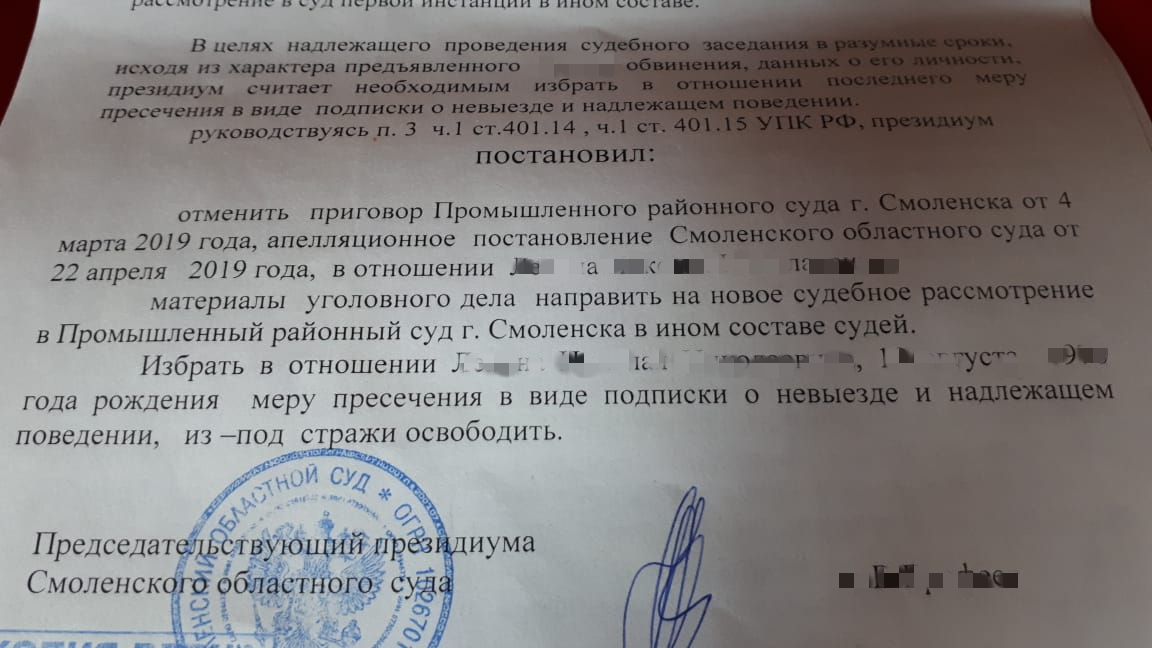

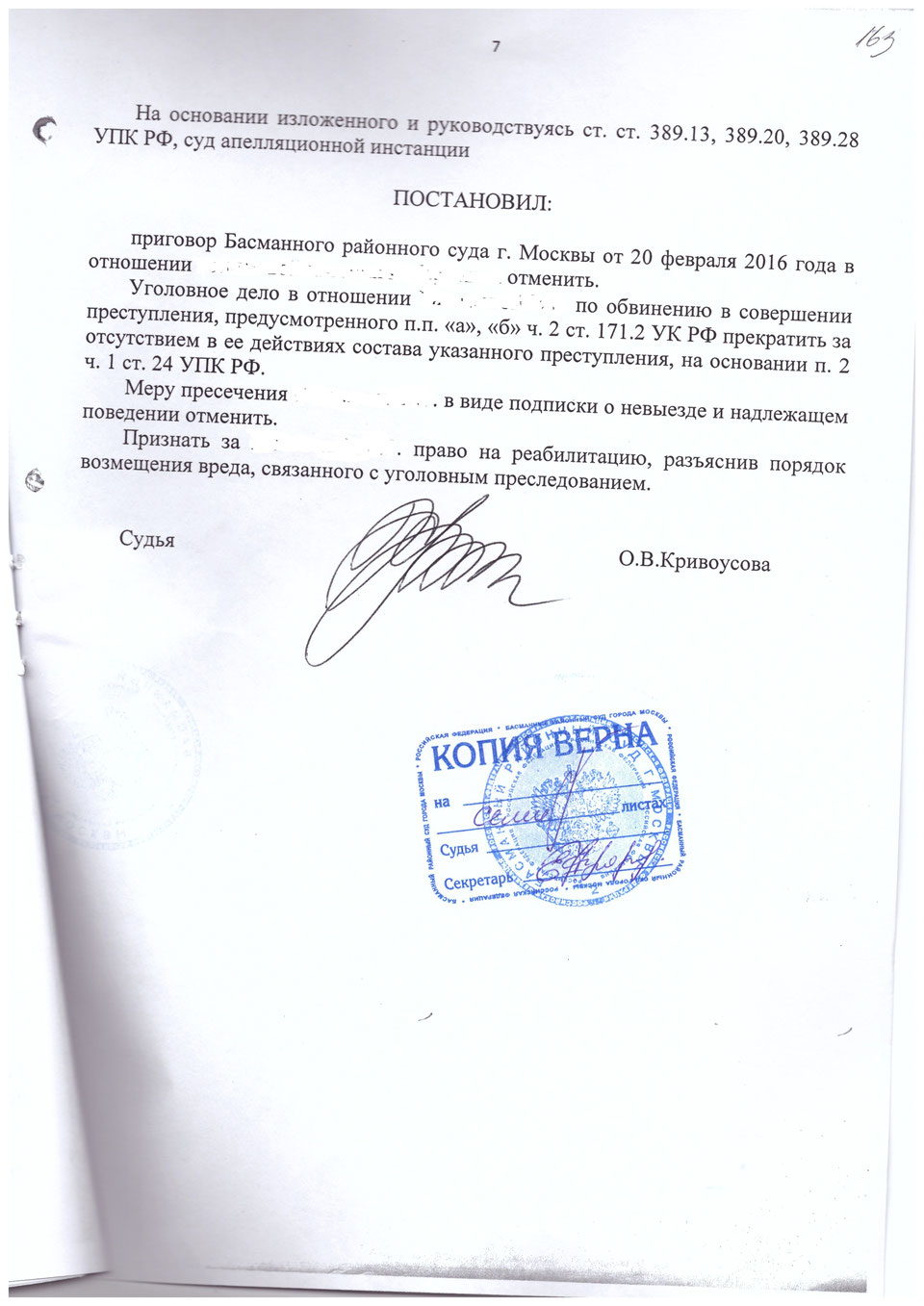

Апелляция встала на сторону защиты

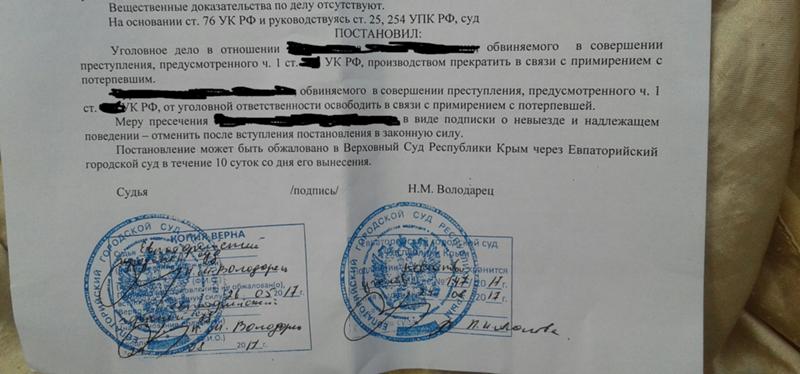

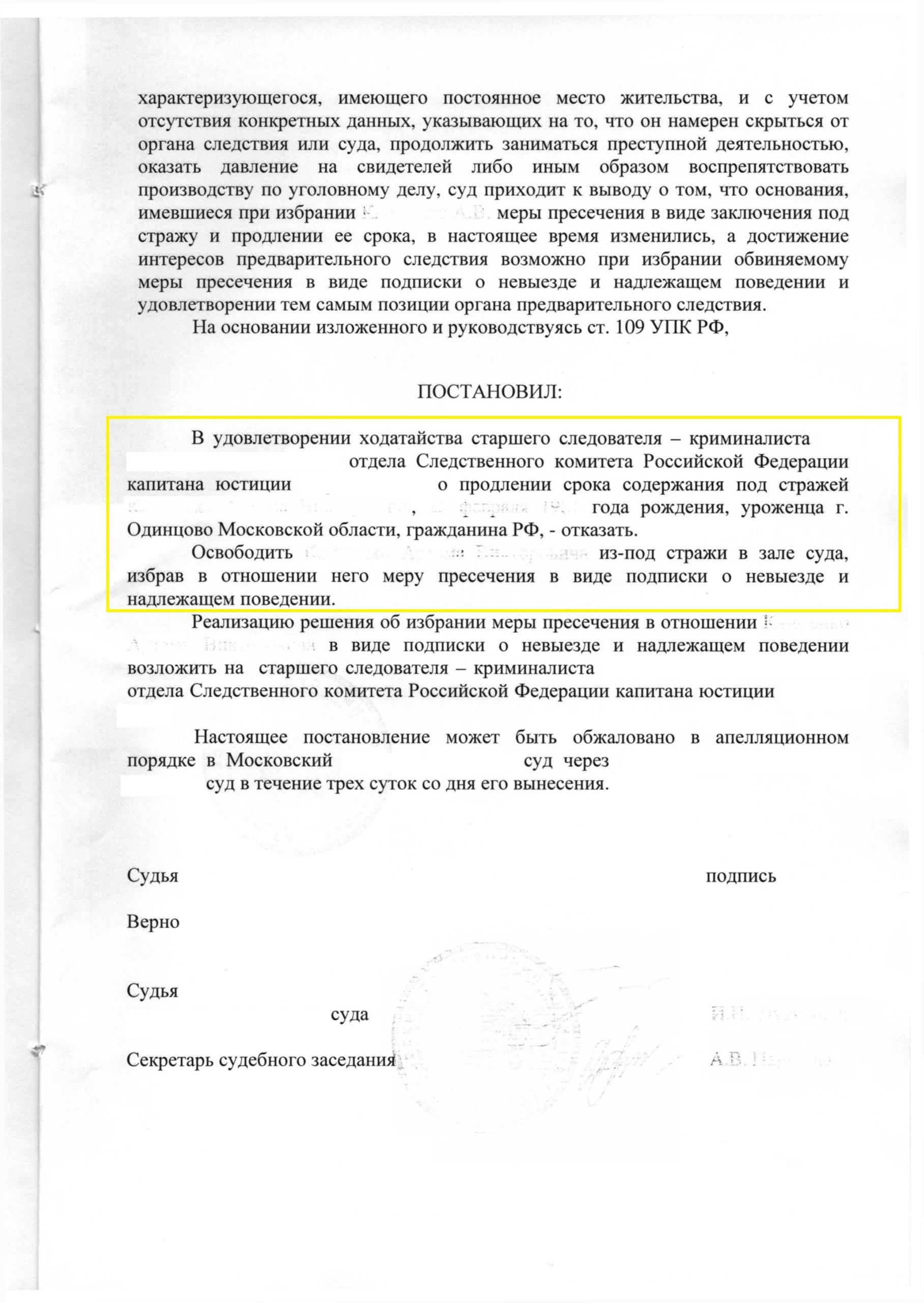

Рассмотрев жалобу, Челябинский областной суд отменил постановление нижестоящей инстанции, признал постановление следователя незаконным и обязал его устранить допущенное нарушение.

В своем постановлении апелляция напомнила, что УПК предусматривает избрание одной из перечисленных в его ст. 98 мер пресечения при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый или обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, может продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелю, иным участникам судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу (ч. 1 ст.

97). При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения и определении ее вида должны учитываться также тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства (ст. 99 УПК).

99 УПК).

Челябинский областной суд подчеркнул, что решение об избрании меры пресечения, в том числе подписки о невыезде, может быть принято при наличии хотя бы одного из указанных в ст. 97 УПК оснований, в силу положений ч. 1 ст.

101 УПК это основание и его оценка должны содержаться и в постановлении следователя. Кроме того, суд указал, что ввиду отсутствия в постановлении следователя оснований для избрания указанной меры пресечения и их оценки доводы заявителя о необоснованности названного решения не могут обсуждаться судом апелляционной инстанции.

Адвокат назвал постановление апелляции движением к состязательности сторон

В комментарии «АГ» Александр Рязанцев отметил, что, как правило, суды закрывают глаза на отсутствие должного обоснования следователем избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде.

«Мотивировка суда первой инстанции неестественна, обычно суды в таких случаях восполняют пробелы следователя и указывают надуманные основания, которые, по мнению судов, вписываются в ст. 97 УПК. Например, “обвиняется в резонансном преступлении и может продолжить преступную деятельность”.

97 УПК. Например, “обвиняется в резонансном преступлении и может продолжить преступную деятельность”.

Судья первой инстанции здесь решила проявить “креатив”», – указал Александр Рязанцев.

«Вызывает удивление и одновременно надежду, что суд апелляционной инстанции не стал прикрывать прорехи следствия, а вынес законное решение. Это плюс для движения к реальной состязательности в вопросе об избрании меры пресечения», – заключил адвокат.

Юридическое определение понятия

Начнём с того, что подписка о невыезде признаётся исключительно мягкой мерой принуждения, которая назначается лицам, подозреваемым/обвиняемым в совершении злодеяния. Суть такой санкции заключается наложении определённых ограничений, определяющих свободу перемещения и исполнение иных обязательств.

В частности, документ может предусматривать соблюдение таких условий:

- Запрет покидать пределы населённого пункта, не поставив в известность уполномоченные инстанции;

- Явка на допрос или для проведения иных процессуальных действий по первому вызову;

- Отсутствие противодействия следствию или дознанию;

- Запрет на контакты с пострадавшими и свидетелями.

Важно! Подписка запрещающая выезд не ограничивает свободу человека в полном понимании этого слова. Люди, находящиеся под подпиской продолжают ходить на работу, могут развлекаться и свободно перемещаться по городу, при этом не выходя за рамки дозволенного.

Действующие законодательные нормы

Обоснования для избрания данной санкции устанавливаются ст.97 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Здесь указано, что суды, следователи и дознаватели могут использовать эту меру пресечения в ситуациях, когда гражданин способен:

- Скрыться от уголовного преследования;

- Продолжит совершать противоправные деяния;

- Будет мешать судопроизводству либо следственным мероприятиям.

Нужно уточнить, что понятие подписки о невыезде предполагает абстрактно-предупредительное воздействие. Это обуславливается тем, что если у следственных органов были бы веские основания предполагать, что гражданин реально может скрыться от уголовного преследования, применялись бы более жёсткие санкции, например, арест и помещение в изолятор. При этом при назначении такого наказания всегда учитывается тяжесть совершённого преступления, возрастные показатели и наличие/отсутствие заболеваний, его семейное положение и иные обстоятельства.

При этом при назначении такого наказания всегда учитывается тяжесть совершённого преступления, возрастные показатели и наличие/отсутствие заболеваний, его семейное положение и иные обстоятельства.

Кем назначается санкция, ограничивающая свободу перемещения

Закон чётко ограничивает круг лиц, уполномоченных принимать такие решения. Сюда входят:

- Дознаватели;

- Следователи;

- Судьи.

Соответствующее постановление всегда выносится в письменной форме, с указанием ответственности за несоблюдение правил и периода действия обозначенных мер. Касательно продолжительности действия санкции закон не устанавливает конкретных временных рамок. Поэтому в постановлении обычно используется такая формулировка: до завершения предварительного расследования либо судебного процесса.

Это означает, что на протяжении всего расследования или до момента вынесения судебного вердикта, человек не вправе покидать границ населенного пункта. Смена места проживания (постоянного/временного) допускается только с предварительным уведомлением должностного лица, руководящего расследованием преступления. При этом подобное прошение может быть отклонено, о чём заявителю сообщается в письменном виде.

При этом подобное прошение может быть отклонено, о чём заявителю сообщается в письменном виде.

Обжаловать такое решение можно в установленном настоящим законодательством порядке.

Принципы применения

В общих чертах, данную процедуру можно разбить на четыре ключевых этапа:

- Уполномоченное лицо или инстанция выносит постановление о применении к подозреваемому подписки о невыезде. Оформляется это документально, указывается характер злодеяния и основания для избрания данной предупредительной меры.

- Гражданину сообщают, что он находится под подпиской о невыезде, разъясняются карательные санкции за её нарушение.

- Проводится разъяснение на предмет обжалования выбранной меры пресечения. Сообщаются сроки и порядок этого действия.

- Документ подписывается подозреваемым. Если речь идёт об обвиняемом, не достигшим совершеннолетия документ подписывается в присутствии биологических родственников или назначенных опекунов.

Важно! Гражданин вправе отказаться поставить свою подпись, однако, делать это крайне нежелательно. Дело в том, что подобное деяние может расцениваться, как противодействие следствию. В любом случае, отказ от подписи может стать причиной отмены вынесенного постановления, и тогда к обвиняемому будут применены более серьёзные превентивные меры, например, содержание под стражей.

Дело в том, что подобное деяние может расцениваться, как противодействие следствию. В любом случае, отказ от подписи может стать причиной отмены вынесенного постановления, и тогда к обвиняемому будут применены более серьёзные превентивные меры, например, содержание под стражей.

Наказание за нарушение

Рассматривая меры ответственности за нарушение подписки о невыезде, можно натолкнуться на правовой казус. Дело в том, что контроль над соблюдением избранной меры пресечения возлагается на органы следствия или дознания. При этом следователи и дознаватели не имеют физической возможности лично контролировать невыездных лиц.

Поэтому о нарушении обычно становится известно лишь в тот момент, когда подозреваемый не явился по повестке.

Если выясняется, что лицо, подозреваемое в совершении преступления, скрылось из города, подписка отменяется, и выполняются следующие действия:

- Злоумышленника объявляют в федеральный розыск;

- Подаётся ходатайство в судебную инстанцию на предмет изменении меры пресечения на домашний арест либо содержание под стражей.

Помимо этого, изменение выбранной санкции допустимо по ходатайству потерпевших или свидетелей. Например, если гражданин угрожает или пытается оказывать давление. Такие действия также считаются нарушением подписки о невыезде со всеми вытекающими последствиями.

Отметим, что помимо изменения меры пресечения, другой ответственности за несоблюдение правил подписки о невыезде закон не предусматривает.

Временные рамки

Здесь многое зависит от правового статуса лица, в отношении которого избрана эта мера пресечения. Например, если речь идёт об обвиняемом в совершении инкриминируемого злодеяния, то подписка о невыезде не имеет чётко регламентированных сроков. В документе обязательно упоминается, что гражданин находится под подпиской на период расследования либо на время суда, до момента оглашения обвинительного/оправдательного вердикта.

В случае с подозреваемыми в совершении противоправных деяний, ситуация иная. Для таких лиц, подписка о невыезде действует не больше 10-ти суток. В течение этого времени, органы дознания или следствия должны выдвинуть обвинения либо снять имеющиеся подозрения из-за недостатка улик.

В течение этого времени, органы дознания или следствия должны выдвинуть обвинения либо снять имеющиеся подозрения из-за недостатка улик.

О том, что санкция отменена, подозреваемого должны уведомить в письменном виде. Если этого не произошло, необходимо самостоятельно обратиться в следственные органы, и получить постановление об отмене избранной меры пресечения.

Как снять ограничительные меры

Сразу нужно уточнить, что такая мера пресечения применяется не ко всем подозреваемым/обвиняемым в совершении злодеяния. В частности, подписка о невыезде не назначается следующим лицам:

- Совершившим тяжкое преступление;

- Чья профессия предполагает разъездной характер работы и не может быть заменена иным видом деятельности;

- Не имеющим постоянной прописки/регистрации в данном населенном пункте, актуально для граждан, находящихся в командировке или на санаторно-оздоровительном лечении;

- Находящимся на дипслужбе;

- Проходящим воинскую службу по призыву или на контрактной основе.

Помимо этого, подписка о невыезде неприменима к лицам, находящимся в статусе свидетеля. Однако таким гражданам выносится обязательство о явке в суд или к следователю по первому требованию, что также ограничивает свободу перемещения.

Если ограничительная санкция была назначена, она отменяется, если отсутствуют основания для избрания такой превентивной меры. Например, если человек находится в статусе подозреваемого, но у следствия недостаточно улик для обвинения. В этом случае, человек считается невиновным в совершении преступления, следовательно, закон запрещает ограничение свободы передвижения.

Для обвинённых, обоснованием для отмены назначенной санкции также является изменение правового статуса. В частности, если гражданин из разряда обвиняемых переходит в свидетеля по делу, такая мера пресечения не может применяться на законных основаниях.

Когда дело передаётся в суд, обвиняемый становится подсудимым. Однако в этом случае, превентивная мера может сохраняться при условии, что у суда нет оснований для избрания более серьёзной меры пресечения. Если санкция остаётся, изменяется формулировка сроков действия.

Если санкция остаётся, изменяется формулировка сроков действия.

В нашем случае, это «До окончания судебного разбирательства». Действует такая подписка до вынесения вердикта, когда суд устанавливает вину, и выносит соразмерное наказание совершённому злодеянию.

В остальных случаях подписка о невыезде снимается при несоблюдении условий, установленных требованиями санкции. Однако в этом случае, гражданин отправляется под домашний арест или берётся под стражу.

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

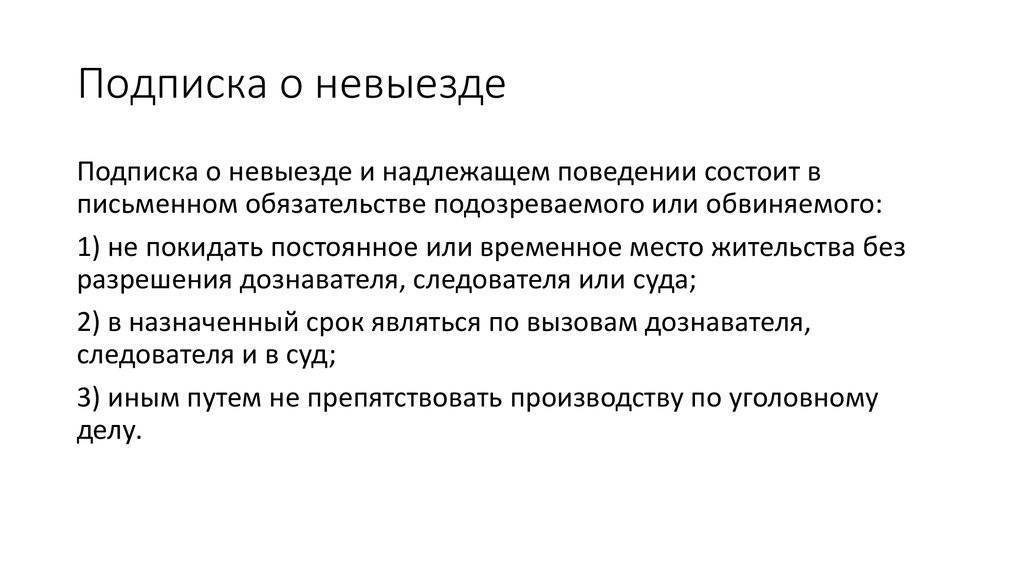

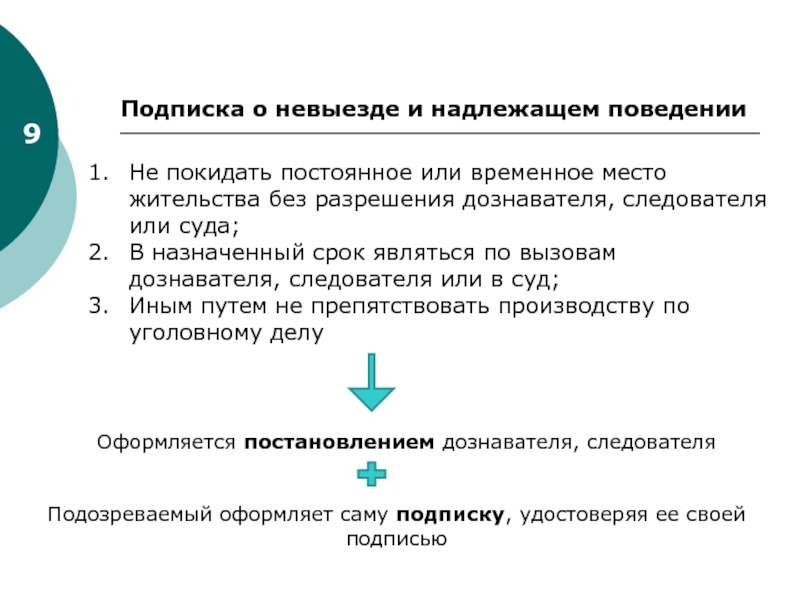

Подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ)

Это самая распространенная мера пресечения.

Согласно подписке человек обязан:

1) не покидать место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда

2) в назначенный срок являться по вызовам

3) не препятствовать производству по уголовному делу.

Чаще всего подписка о невыезде избирается по преступлениям небольшой и средней тяжести. Но бывают и исключения.

Следователь или дознаватель может избирать такую меру пресечения самостоятельно, без обращения в суд.

По сути, это самая мягкая мера пресечения. И ее наличие, в общем-то, не сильно меняет жизнь подследственного. Нельзя лишь без разрешения покидать город своего проживания, нужно своевременно являться на следственные действия и судебные заседания, не препятствовать производству по делу.

Нарушение подписки — основание для избрания более строгой меры пресечения.

Личное поручительство (ст. 103 УПК РФ)

Состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств по явке к следователю и надлежащем поведении. Только не совсем понятно, как следователь должен определить заслуживает поручитель доверия или нет, в общем, с полной уверенностью могу сказать, что это практически нерабочая статья. Своего рода, экзотика.

О личном поручительстве мне приходилось только иногда слышать. Более чем за 10 лет адвокатской практики ни разу лично не встречал, чтобы применялось личное поручительство. Поэтому идем дальше.

Более чем за 10 лет адвокатской практики ни разу лично не встречал, чтобы применялось личное поручительство. Поэтому идем дальше.

Наблюдение командования воинской части (ст. 104 УПК РФ)

Устанавливается за подозреваемым или обвиняемым, являющимся военнослужащим или гражданином, проходящим военные сборы для того, чтобы обеспечить выполнение этим лицом, явку и надлежащее поведение. Если совсем уж просто, то это аналог подписки о невыезде для военнослужащих.

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ст. 105 УПК РФ)

Думаю, тут всё понятно. Назначается взрослый ответственный (родитель или опекун), который обеспечивает своевременную явку на следственные действия несовершеннолетнего, его постоянное проживание по месту жительства и надлежащее поведение – все тоже самое как в подписке о невыезде.

Запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ)

Относительно новая норма, появилась в УПК в 2018 году. Иногда применяется судами и представляет собой некий гибрид подписки о невыезде и домашнего ареста.

Помимо стандартных требований являться по вызовам следователя, дознавателя или суда и не препятствовать расследованию или рассмотрению уголовного дела, на человека может быть возложено один или несколько из запретов, а именно:

1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения

2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них

3) общаться с определенными лицами

4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;

5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Залог (ст. 106 УПК РФ)

Залог состоит во внесении или в передаче в орган следствия или в суд недвижимого имущества, денег, ценностей акций и облигаций в целях обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений, а также действий, препятствующих производству по уголовному делу.

В случае нарушения обязательств, связанных с внесенным залогом, залог обращается в доход государства.

Казалось бы, неплохая норма, которая могла бы быть стимулом для надлежащего поведения подследственного, и в зарубежных фильмах мы часто слышим о залоге, но в наших судах применяется очень редко. По статистике почти на 1 500 постановлений о заключении под стражу приходится одно постановление о применении залога.

Домашний арест (ст. 107 УПК РФ)

Заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает на законных основаниях с возложением запретов и осуществлением за ним контроля. Обязанность по контролю возложена на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

В последнее время эта мера пресечения стала довольно часто применяться судами, как альтернатива заключению под стражу. Не так часто, как хотелось бы, но на практике встречается всё же нередко. Да, есть множество запретов, неудобств и т. д., но человек находится дома, а не в камере и этим всё сказано.

д., но человек находится дома, а не в камере и этим всё сказано.

Как на практике происходит домашний арест

Сотрудниками ФСИН в жилище устанавливается стационарное устройство (роутер), а на ноге обвиняемого фиксируется электронный браслет, через который передаются данные на устройство. При удалении от роутера сигнал с браслета пропадает, эта информация поступает на пульт сотрудникам ФСИН, и они обязаны отреагировать на нарушение.

Надо заметить, что не всегда все работает правильно, иногда сигнал может теряться даже когда человек не покидал квартиру, а просто вышел на балкон или в удаленную от приёмника комнату.

Как правило, наряду с домашним арестом, судом устанавливается и запрет на определённые действия, о которых мы уже говорили в ст. 105.1 УПК РФ. Например, запрет на использование средств связи, в том числе пользование Интернетом.

Исключение составляет вызов скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем или следователем.

Никто не вправе навещать и посещать арестованного, кроме лиц, проживающих с ним совместно. Допустимы встречи с защитником, законным представителем и нотариусом в жилище арестованного.

Любое иное перемещение человека из дома должно быть только с разрешения следователя или суда. В органы следствия, а также в суд человек доставляется транспортным средством контролирующего органа.

Условия домашнего ареста нужно неукоснительно соблюдать. При нарушении домашнего ареста может быть избрана другая, более жесткая мера в виде заключения под стражу.

Адвокаты постоянно сталкиваются с тем, что их доверители, находящиеся под домашним арестом, не слишком серьезно воспринимают запреты и допускают мелкие нарушения: общаются по телефону, пользуются Интернетом, принимают гостей и т.п. Но даже за самое незначительное нарушение, при его выявлении, моментально меняется мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу и весь период следствия и суда человек уже находится в СИЗО.

Какие последствия влечёт нарушение меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении? 2023

Обзоры законодательства

- Федеральное законодательство

- Региональное законодательство

- Проекты правовых актов и законодательная деятельность

- Другие обзоры

- Календари

- Формы документов

- Полезные советы

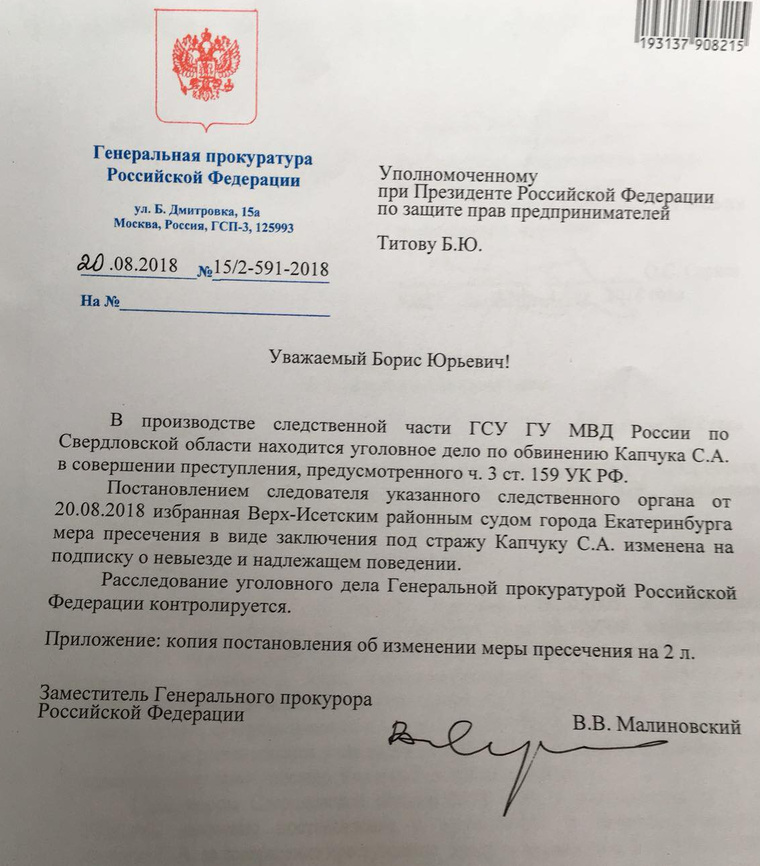

Прокурор разъясняет — Прокуратура Свердловской области

Мера пресечения – это предусмотренная законом мера процессуального принуждения, применяемая по уголовному делу в порядке, установленном Уголовно- процессуальным кодексом РФ, к обвиняемому (подозреваемому), подсудимому, временно ограничивающая их права и свободы.

Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных ст. 97 УПК РФ. Мера пресечения избирается при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый: скроется от дознания, предварительного следствия или суда; может продолжать заниматься преступной деятельностью; может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Применение меры пресечения – процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения.

Перечень мер пресечения содержится в ст. 98 УПК РФ и к ним относятся: подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; залог; домашний арест; заключение под стражу.

Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения?

При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления и определения ее вида при наличии оснований, предусмотренных статьей 97 УПК РФ, учитываться также тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.

В правоприменительной практике достаточно редко встречается избрание меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести. Наименее вероятным окажется избрание данной меры пресечения при наличии противопоказаний по медицинским критериям. Вместе с тем, особое значение при решении указанного вопроса имеет место регистрации и место жительства лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.

Наименее вероятным окажется избрание данной меры пресечения при наличии противопоказаний по медицинским критериям. Вместе с тем, особое значение при решении указанного вопроса имеет место регистрации и место жительства лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.

В случае установления факта отсутствия места регистрации, постоянного места жительства, для исключения факта скрытия от органа следствия и суда, в отношении такого лица в обязательном порядке будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В тоже время, практика показывает, что наиболее часто применяемой является мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно ст. 102 УПК РФ подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого: не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда; в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд; иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

Фактически мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении является самой «мягкой» мерой пресечения. Действие данной меры пресечения распространяется с момента ее избрания на период предварительного следствия (дознания) до вынесения окончательного решения судом.

В момент оформления подписки о невыезде гражданину разъясняются все особенности ограничений, которые на него налагаются. В первую очередь это запрет покидать населенный пункт места жительства без разрешения компетентных лиц. Совершение выезда с места жительства, по которому избиралась мера пресечения возможна только с разрешения следователя, дознавателя либо суда.

Без уведомления компетентного органа совершать указанные выше действия не рекомендуется, это чревато печальными последствиями. Другое ограничение – являться по первому требованию, предусматривает необходимость находиться в зоне досягаемости органов следствия или суда.

В случае возникновения сомнений у дознавателя, следователя или судьи по факту поведения подозреваемого (обвиняемого), наличии сведений о попытках скрыться или иным образом воспрепятствовать осуществлению правосудия ставиться вопрос об изменении меры пресечения на заключение под стражу.

Таким образом, подписка о невыезде и надлежащем поведении, позволяя человеку сохранить прежние условия проживания и не налагая больших ограничений на его образ жизни, предоставляет некоторые гарантии следствию и суду, что подозреваемый или обвиняемый будет в зоне досягаемости и не скроется от правосудия.

Алапаевская городская прокуратура

Прямая ссылка на материал

- Вконтакте

- LiveJournal

Прокуратура

Свердловской области

Прокуратура Свердловской области

Дата публикации:

19 июня 2017, 16:19

Мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении

Мера пресечения – это предусмотренная законом мера процессуального принуждения, применяемая по уголовному делу в порядке, установленном Уголовно- процессуальным кодексом РФ, к обвиняемому (подозреваемому), подсудимому, временно ограничивающая их права и свободы.

Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных ст. 97 УПК РФ. Мера пресечения избирается при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый: скроется от дознания, предварительного следствия или суда; может продолжать заниматься преступной деятельностью; может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

97 УПК РФ. Мера пресечения избирается при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый: скроется от дознания, предварительного следствия или суда; может продолжать заниматься преступной деятельностью; может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Применение меры пресечения – процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения.

Перечень мер пресечения содержится в ст. 98 УПК РФ и к ним относятся: подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; залог; домашний арест; заключение под стражу.

Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения?

При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления и определения ее вида при наличии оснований, предусмотренных статьей 97 УПК РФ, учитываться также тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.

В правоприменительной практике достаточно редко встречается избрание меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести. Наименее вероятным окажется избрание данной меры пресечения при наличии противопоказаний по медицинским критериям. Вместе с тем, особое значение при решении указанного вопроса имеет место регистрации и место жительства лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.

В случае установления факта отсутствия места регистрации, постоянного места жительства, для исключения факта скрытия от органа следствия и суда, в отношении такого лица в обязательном порядке будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В тоже время, практика показывает, что наиболее часто применяемой является мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно ст. 102 УПК РФ подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого: не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда; в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд; иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

Фактически мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении является самой «мягкой» мерой пресечения. Действие данной меры пресечения распространяется с момента ее избрания на период предварительного следствия (дознания) до вынесения окончательного решения судом.

В момент оформления подписки о невыезде гражданину разъясняются все особенности ограничений, которые на него налагаются. В первую очередь это запрет покидать населенный пункт места жительства без разрешения компетентных лиц. Совершение выезда с места жительства, по которому избиралась мера пресечения возможна только с разрешения следователя, дознавателя либо суда. Без уведомления компетентного органа совершать указанные выше действия не рекомендуется, это чревато печальными последствиями.

Другое ограничение – являться по первому требованию, предусматривает необходимость находиться в зоне досягаемости органов следствия или суда.

В случае возникновения сомнений у дознавателя, следователя или судьи по факту поведения подозреваемого (обвиняемого), наличии сведений о попытках скрыться или иным образом воспрепятствовать осуществлению правосудия ставиться вопрос об изменении меры пресечения на заключение под стражу.

Таким образом, подписка о невыезде и надлежащем поведении, позволяя человеку сохранить прежние условия проживания и не налагая больших ограничений на его образ жизни, предоставляет некоторые гарантии следствию и суду, что подозреваемый или обвиняемый будет в зоне досягаемости и не скроется от правосудия.

Алапаевская городская прокуратура

Статья 102 УПК РФ. Подписка о невыезде и надлежащем поведении (действующая редакция)

Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого:

1) не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда;

2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд;

3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

Статья 101 Статья 102 Статья 103

Постоянная ссылка на документ

URL документа [ скопировать ]

HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [ скопировать ]

BB-код ссылки для форумов и блогов [ скопировать ]

в виде обычного текста для соцсетей и пр. [ скопировать ]

[ скопировать ]

Скачать документ в формате

Комментарий к ст. 102 УПК РФ

1. Как и любая мера пресечения подписка о невыезде преследует все их цели, в том числе пресечение продолжения преступной деятельности (ст. 97 УПК).

2. Надлежащее поведение обвиняемого (подозреваемого) — это выполнение им процессуальных обязанностей: своевременно являться по вызову и сообщать о месте своего пребывания, не продолжать преступную деятельность, не препятствовать выяснению истины по делу и исполнению приговора (такое толкование вытекает из сопоставления ст. ст. 97 и 102 УПК).

Надлежащее поведение прежде всего связано с личным присутствием обвиняемого (подозреваемого) при производстве процессуальных действий, которое обеспечивает непосредственность, состязательность и справедливость разбирательства в целом. Поэтому личное присутствие обвиняемого обеспечивается любой мерой пресечения, даже если возможное наказание не связано с лишением свободы.

3. Подписку о невыезде следует отличать от сходного с ней обязательства о явке (ст. 112), которое как разъяснение обязанности являться по вызову не относится к мерам пресечения, может применяться к свидетелю и потерпевшему, не требует наличия возбужденного дела и вынесения постановления, не запрещает покидать место пребывания. После вынесения приговора, но до его вступления в законную силу от осужденного отбирают подписку о явке в уголовно-исполнительную инспекцию, которая также не является мерой пресечения.

112), которое как разъяснение обязанности являться по вызову не относится к мерам пресечения, может применяться к свидетелю и потерпевшему, не требует наличия возбужденного дела и вынесения постановления, не запрещает покидать место пребывания. После вынесения приговора, но до его вступления в законную силу от осужденного отбирают подписку о явке в уголовно-исполнительную инспекцию, которая также не является мерой пресечения.

4. Для избрания подписки о невыезде необходимы наличие оснований, условий, мотивов и вынесение соответствующего постановления или определения (ст. ст. 97, 99, 101 УПК).

5. Специальным условием избрания подписки о невыезде служит наличие постоянного или временного места жительства — жилого помещения, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает на законных основаниях. Временное место жительства — это место пребывания, не являющееся местом жительства гражданина, в котором он проживает временно (ст. 2 Закон от 25 июня 1993 г. «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. «).

«).

6. Регистрация по месту жительства или пребывания является одним из доказательств наличия места жительства или пребывания. Регистрация имеет уведомительный характер, ее отсутствие не может служить основанием для ограничения прав граждан (ст. 3 указанного Закона; Постановление КС РФ от 2 февраля 1998 г. N 4-П).

7. Подписка о невыезде имеет психолого-принудительный характер, является личным обещанием и потому может применяться лишь с согласия обвиняемого (подозреваемого). Обязательность такого согласия предусматривается п. 3.4 Токийских правил, принятых Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. N 45/110. Отказ дать подписку о невыезде служит косвенным подтверждением намерения скрыться и при наличии иных оснований и условий может повлечь избрание более строгой меры пресечения.

8. Подписка о невыезде — самая легкая из всех мер пресечения. В связи с этим она, как правило, избирается в отношении обвиняемых, которым не грозит тяжкое наказание. На практике сформировался обычай применять ее к каждому обвиняемому, если не избирается иная, более строгая, мера пресечения.

Таким образом, основания для избрания подписки о невыезде практически презюмируются. Это противоречит процессуальному закону, который предусматривает основания для всех мер пресечения (ст. 97 УПК). При отсутствии оснований вместо меры пресечения необходимо отбирать обязательство о явке (ст.

112).

9. При избрании подписки кроме вынесения постановления требуется составить саму подписку — письменное обязательство обвиняемого.

10. В силу отличий подписки о невыезде от домашнего ареста обвиняемому (подозреваемому) не может быть запрещено выходить из дома, проводить ночь или выходные на даче (в пределах того же населенного пункта) и т.д. Недопустимо при применении подписки о невыезде сводить ее к полицейскому надзору. Противоречит закону практика, когда обвиняемого (подозреваемого) обязывают периодично отмечаться у следователя, дознавателя или в суде. Каждый вызов обвиняемого (подозреваемого) должен быть обоснован необходимостью их участия в конкретных процессуальных действиях. При этом повторные допросы допускаются по их же инициативе, а не по инициативе следователя (см. коммент. к ч. 4 ст.

При этом повторные допросы допускаются по их же инициативе, а не по инициативе следователя (см. коммент. к ч. 4 ст.

173).

Источник комментария:

Под ред. А.В. Смирнова «КОММЕНТАРИЙ К УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ПОСТАТЕЙНЫЙ), 5-е издание

«Заподозренный» и его защита

Признавая в основном неоднозначность толкования правоприменителями статуса такого лица, эксперты сошлись во мнении, что его защита не может быть поставлена в зависимость от правомерности наделения его таким статусом.

Адвокат коллегии адвокатов «Лапинский и партнеры» Константин Кузьминых в опубликованной на сайте «АГ» статье «Независимый статус» поднял вопрос неопределенности окончания процессуального статуса подозреваемого у лица, в отношении которого уголовное дело не возбуждалось и не расследуется. Кроме того, он уделил внимание и возможным сложностям участия адвоката в качестве защитника такого лица.

Суть проблемы такова: следователь по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступления, может задержать в порядке ст. 91 УПК РФ лицо, придав ему в соответствии с ч. 1 ст. 46 УПК РФ процессуальный статус подозреваемого, налагающий большое количество ограничений и одновременно наделяющий широким кругом возможностей в контексте защиты своих прав.

91 УПК РФ лицо, придав ему в соответствии с ч. 1 ст. 46 УПК РФ процессуальный статус подозреваемого, налагающий большое количество ограничений и одновременно наделяющий широким кругом возможностей в контексте защиты своих прав.

Однако в дальнейшем подозреваемый может быть освобожден из изолятора временного содержания, в отношении него может быть избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, но, вопреки требованиям ч. 1 ст. 100 УПК РФ, обвинение ему в течение 10 суток с момента избрания меры пресечения может быть не предъявлено.

На сайте «АГ» состоялось обсуждение, в ходе которого адвокаты пытались ответить на вопросы о том, каким именно процессуальным статусом обладает указанное лицо и каким образом адвокату осуществлять защиту в его отношении.

О предельности срока наделения лица статусом подозреваемого

«Часть 1. ст. 46 УПК РФ предполагает для лиц, в отношении которых уголовное дело не возбуждено и не расследуется, возможность приобрести процессуальный статус подозреваемого только при задержании в порядке ст. 91–92 УПК РФ или в случае применения к ним меры пресечения в соответствии со ст.

91–92 УПК РФ или в случае применения к ним меры пресечения в соответствии со ст.

100 УПК РФ – т.е. не более чем на 48 часов или на 10 суток соответственно», – напомнил Константин Кузьминых.

Он также указал на Постановление КС РФ № 11-П от 27 июня 2000 г., где дано разъяснение, посвященное фактическому и процедурному статусам подозреваемого по уголовному делу: до оформления протокола задержания лицо, если в отношении него фактически применены меры процессуального принуждения, уже обладает правом на защиту. Но об окончании процессуального статуса подозреваемого КС РФ разъяснений не дал, пояснив лишь, что отсутствие в УПК РФ предельного срока наделения лица статусом подозреваемого само по себе не нарушает его конституционных прав.

«Однако возникновение у лица таких прав полезно при задержании или в начале применения к нему иных принудительных мер, но сохранение этих прав, а значит, и их источника – процессуального статуса подозреваемого, в последующем несет мало позитивного, так как наряду с правами возникает вероятность применения к подозреваемому ограничений», – заметил адвокат. Причем, рассказал он, несмотря на разъяснения КС РФ о том, что меры принуждения к лицу, в отношении которого уголовное дело не возбуждалось, применяться не должны, следователи такие ограничения иной раз применяют, считая, что для задержанного в порядке ст. 91–92 УПК РФ лица, в отношении которого уголовное дело не возбуждалось, процессуальный статус подозреваемого в последующем сохраняется.

Причем, рассказал он, несмотря на разъяснения КС РФ о том, что меры принуждения к лицу, в отношении которого уголовное дело не возбуждалось, применяться не должны, следователи такие ограничения иной раз применяют, считая, что для задержанного в порядке ст. 91–92 УПК РФ лица, в отношении которого уголовное дело не возбуждалось, процессуальный статус подозреваемого в последующем сохраняется.

Между тем Константин Кузьминых уверен, что в описанных ситуациях по истечении 48-часового и 10-суточного сроков лицо утрачивает процессуальный статус подозреваемого во всех отношениях. «Истечение этих сроков означает прекращение уголовного преследования такого лица по умолчанию», – подчеркнул он.

«При истечении предусмотренного ч. 1 ст. 100 УПК РФ срока для предъявления обвинения лицо, в отношении которого ранее избиралась мера пресечения, как бы прекращает свой статус подозреваемого, поскольку уже не отвечает этому статусу с учетом положений ч. 1 ст. 46 УПК РФ, – согласился старший партнер АБ «ЗКС» Андрей Гривцов. – [Но]… мне ни разу не доводилось сталкиваться с тем, что в отношении данного лица (в том случае, когда обвинение в течение 10 суток предъявлено не было) выносилось постановление о прекращении уголовного преследования и уж тем более разъяснялось право на реабилитацию».

– [Но]… мне ни разу не доводилось сталкиваться с тем, что в отношении данного лица (в том случае, когда обвинение в течение 10 суток предъявлено не было) выносилось постановление о прекращении уголовного преследования и уж тем более разъяснялось право на реабилитацию».

Он также указал, что некоторые следователи считают, что уголовное преследование в таком случае не прекращалось или что статус подозреваемого отпал как бы сам собой, и допрашивают лицо в статусе свидетеля – а это влечет за собой нарушение прав и законных интересов доверителя. «Правильный алгоритм действий следователя в ситуации, когда он по каким-то причинам не предъявил подозреваемому обвинение в течение 10 суток с момента избрания меры пресечения, должен, по моему мнению, заключаться в отмене по истечении 10 суток постановления об избрании меры пресечения, вынесении постановления о прекращении уголовного преследования», – подчеркнул адвокат.

Председатель МКА «Паритет» Ерлан Назаров не согласился с тем, что вопрос четко не урегулирован в законодательстве. По его мнению, предельный срок предусмотрен в ч. 1 ст. 46 УПК РФ: это время задержания или срок, отпущенный законом на предъявление обвинения, по истечении которых лицо вновь становится обладателем свидетельского статуса.

По его мнению, предельный срок предусмотрен в ч. 1 ст. 46 УПК РФ: это время задержания или срок, отпущенный законом на предъявление обвинения, по истечении которых лицо вновь становится обладателем свидетельского статуса.

Однако он выразил солидарность с Андреем Гривцовым в том, что подозрения с лица могут быть полностью сняты только процессуальным решением следователя. «Итоговый документ, который снимает полностью имевшиеся подозрения с гражданина, – это процессуальное решение либо о прекращении уголовного дела полностью, либо о прекращении уголовного преследования в отношении данного конкретного лица в рамках дела, по которому привлечены к ответственности иные фигуранты», – пояснил он.

Адвокат АП г. Москвы Сергей Поляков также уверенно заявил, что правовой неопределенности в поднятом вопросе нет. По его мнению, неверно ставить факт уголовного преследования в зависимость от срока задержания или применения меры пресечения, потому что само окончание срока не является основанием для прекращения уголовного преследования. «Полагаю, что лицо, ранее наделенное статусом подозреваемого, остается таковым до момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого (составления обвинительного акта) либо до вынесения постановления о прекращении уголовного преследования», – пояснил он.

«Полагаю, что лицо, ранее наделенное статусом подозреваемого, остается таковым до момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого (составления обвинительного акта) либо до вынесения постановления о прекращении уголовного преследования», – пояснил он.

Участие адвоката в качестве защитника лица, незаконно наделенного статусом подозреваемого

Константин Кузьминых допускает, что адвокат, добросовестно осуществляя защиту, на самом деле может ухудшать положение защищаемого лица, своим участием подтверждая якобы законность продолжения уголовного преследования. Он напомнил о постановлении КС РФ, согласно которому адвокат в качестве защитника на основании ст. 49 УПК РФ уместен с момента фактического задержания и применения иных мер, ограничивающих его права как заподозренного в преступлении. При этом он задался вопросами: когда такое участие заканчивается и перестает быть уместным?

Обязан ли адвокат являться для защиты подозреваемого в следственный орган месяцами или годами, т. е. пока уголовное дело расследуется?

е. пока уголовное дело расследуется?

Ерлан Назаров считает, что защита доверителя в таких случаях должна строиться, исходя из понимания двух возможных мотивов следователей, применяющих подобные меры: 1) желания хотя бы формально обеспечить интересы лица, которого можно охарактеризовать непроцессуальным термином «заподозренный», а соответственно, и самого расследующего уголовное дело органа во избежание претензий и упреков стороны защиты и возможных последствий в виде признания судом недопустимыми доказательствами протоколов следственных действий, выполненных с участием этого лица, если бы он находился в статусе свидетеля; 2) стремления получить требуемые следствию признательные показания или сведения, уличающие других фигурантов.

Адвокат Центральной коллегии адвокатов г. Владимира Максим Никонов считает, что когда следственные действия оказываются направленными против лица, формально утратившего ранее статус подозреваемого, оно вправе претендовать на получение помощи адвоката, в том числе в порядке ст. 51 УПК РФ. Если же человек, например, допрашивается по обстоятельствам, касающимся третьих лиц, и такие показания не могут повлиять в дальнейшем на его процессуальную судьбу, он является свидетелем по делу и вправе пригласить адвоката по соглашению, но не вправе рассчитывать на помощь адвоката по назначению.

51 УПК РФ. Если же человек, например, допрашивается по обстоятельствам, касающимся третьих лиц, и такие показания не могут повлиять в дальнейшем на его процессуальную судьбу, он является свидетелем по делу и вправе пригласить адвоката по соглашению, но не вправе рассчитывать на помощь адвоката по назначению.

Между тем Сергей Поляков уверен, что допрос лица, у которого истек срок задержания или 10 дней с момента избрания меры пресечения в качестве свидетеля, недопустим. «Защитник, осуществляющий защиту такого подозреваемого, должен принять меры к недопущению нарушения прав доверителя, – отметил он. – При необходимости нужно обжаловать действия следователя в установленном порядке».

Андрей Гривцов отметил, что адвокат, защищая права и законные интересы своего доверителя, по общему правилу должен подвигнуть правовыми способами следователя к тому, чтобы тот вынес постановление о прекращении уголовного преследования. «Инструментарий для такого “подвижничества” всем адвокатам известен: ходатайства, жалобы в порядке ст. 124–125 УПК РФ», – отметил он. Однако адвокат оговорился, что с большой долей вероятности на практике результатом таких действий может стать лишь скорое предъявление подзащитному обвинения, т.е. ухудшение для него правовой ситуации по делу, поэтому «любой шаг с обжалованием действий и решений следователя, заявлением о процессуальных нарушениях должен быть тщательно выверен, взвешен и спланирован».

124–125 УПК РФ», – отметил он. Однако адвокат оговорился, что с большой долей вероятности на практике результатом таких действий может стать лишь скорое предъявление подзащитному обвинения, т.е. ухудшение для него правовой ситуации по делу, поэтому «любой шаг с обжалованием действий и решений следователя, заявлением о процессуальных нарушениях должен быть тщательно выверен, взвешен и спланирован».

Ерлан Назаров назвал рассуждения Константина Кузьминых в части защиты обозначенного лица спорными, подчеркнув, что как бы ни относился адвокат к действиям и решениям следователя, он должен помнить о своих обязанностях и ответственности по отношению к доверителю. «Защита доверителя не может быть поставлена в зависимость от того, правомерно или нет, по мнению адвоката, доверитель наделен статусом подозреваемого, – отметил председатель МКА «Паритет». – Согласно ч. 2 ст. 13 КПЭА адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению поручение на осуществление защиты по уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указанных в законе, и должен выполнять обязанности защитника, – яснее некуда». По его мнению, чертой, которая подводится под взаимоотношениями между адвокатом и доверителем, если соглашением не предусмотрено иное, является постановление следователя о прекращении уголовного преследования.

По его мнению, чертой, которая подводится под взаимоотношениями между адвокатом и доверителем, если соглашением не предусмотрено иное, является постановление следователя о прекращении уголовного преследования.

С ним согласен и Андрей Гривцов, однозначно заявивший, что адвокат не может отказаться от защиты лица «по одному лишь основанию разного со следователем толкования УПК РФ, наличия правовой неопределенности».

Максим Никонов, выразив солидарное мнение, пояснил, что право на юридическую помощь, а следовательно, и его реализация через заключение соглашения с адвокатом, возникает по сущностным, а не по формальным основаниям. «Соглашение, заключенное с адвокатом на всю стадию судопроизводства, например предварительное следствие, не может считаться исполненным до тех пор, пока доверитель находится “под ударом”, – считает адвокат, – иное означало бы отказ от защиты». Аналогичный подход, по его мнению, распространяется и на работу адвоката по назначению.

Возможные решения проблемы

Константин Кузьминых напомнил, что в ст. 52 УПК РСФСР процессуальный статус подозреваемого был предусмотрен только для задержанных по подозрению в совершении преступления и для лиц, в отношении которых применена мера пресечения до предъявления обвинения. То есть длительного и тем более неопределенно долгого сохранения статуса подозреваемого УПК РСФСР не предполагал, а следовательно, не предполагал и неопределенно длительного уголовного преследования лица, в отношении которого достаточных данных о его причастности к преступлению не имеется.

52 УПК РСФСР процессуальный статус подозреваемого был предусмотрен только для задержанных по подозрению в совершении преступления и для лиц, в отношении которых применена мера пресечения до предъявления обвинения. То есть длительного и тем более неопределенно долгого сохранения статуса подозреваемого УПК РСФСР не предполагал, а следовательно, не предполагал и неопределенно длительного уголовного преследования лица, в отношении которого достаточных данных о его причастности к преступлению не имеется.

Адвокат также рассказал, как обсуждаемый вопрос рекомендовал разрешить Модельный УПК для государств – участников СНГ. «Часть 5 ст. 96 Кодекса рекомендовала указать, что лицо перестает пребывать в положении подозреваемого с момента освобождения из-под стражи либо с момента отмены избранной в отношении него меры пресечения», – пояснил он.

Андрей Гривцов считает, что способом преодоления существующей правовой неопределенности может быть внесение изменений в положения ст. 46, 100 УПК РФ, в которых было бы оговорено, что в случае непредъявления обвинения в течение 10 суток с момента избрания меры пресечения уголовное преследование в отношении подозреваемого подлежит прекращению по основаниям п. 1–2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

1–2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Корректирующие действия — Отдел кадров

Корректирующие действия

Содержание

Стандарт «Правое дело»

Неформальное консультирование

Официальное консультирование

Заключительное консультирование

Увольнение

Дополнительные ресурсы

Целью корректирующих действий является исправлять и решать проблемы с производительностью сотрудников, чтобы сохранить сотрудника в качестве продуктивного сотрудника.

Когда это возможно, процесс корректирующих действий должен представлять собой позитивное сотрудничество между руководителем и сотрудником для достижения необходимых улучшений, а не карательные меры против сотрудника.

Руководители могут поощрять успешную работу сотрудников:

- Установление и распространение четких стандартов для успешной работы

- Выявление выполнения работы или поведения, которые не соответствуют стандартам, и своевременная обратная связь

- Создание четких планов действий, помогающих сотрудникам добиться успеха

Это руководство

Это руководство по устранению неполадок поможет руководителям:

- Понимание стандарта «уважительной причины» для корректирующих действий

- Принятие справедливых и беспристрастных решений относительно корректирующих действий

- Применять метод корректирующих действий при решении проблем с производительностью сотрудников

Сотрудники, на которых распространяется настоящее руководство

Процесс поэтапных корректирующих действий применяется ко всем контрактным и внепрофсоюзным сотрудникам.

Сотрудники, не охваченные данным руководством

Сотрудники категории специалистов нанимаются «по желанию» и не подпадают под этот процесс поэтапных корректирующих действий. Назначения профессиональных сотрудников могут быть изменены или прекращены по любой причине, которая не является незаконной дискриминацией в отношении работника или нарушением общественного порядка. Даже без обязательных последовательных шагов хорошие принципы управления эффективностью поощряют своевременную и соответствующую обратную связь и документирование. Обратитесь к консультанту по персоналу при рассмотрении корректирующих действий профессионального персонала.

Засекреченные сотрудники, все еще находящиеся на испытательном сроке или испытательном сроке, не подпадают под процесс прогрессивных корректирующих действий. Свяжитесь со своим консультантом по персоналу, если у вас возникнут вопросы об испытательном сроке или испытательном сроке службы, которые не будут решены путем консультирования и коучинга.

Стандарт «Правое дело»

Меры по исправлению положения в отношении сотрудников, не входящих в профсоюзы и работающих по контракту, должны соответствовать стандарту «уважительной причины».

Используйте следующие шесть факторов, чтобы оценить, есть ли веская причина для корректирующих действий в данной ситуации:

- Адекватное уведомление о проблемах с производительностью или поведением

- Разумные ожидания и стандарты

- Справедливое и объективное расследование

- Вещественные доказательства

- Последовательное лечение

- Целесообразность корректирующих мер

Несоблюдение этих шести факторов уважительной причины может привести к отмене или обжалованию решения о корректирующих действиях, если оно будет оспорено.

Адекватное уведомление

Сотрудник должен быть:

- Надлежащим образом уведомлены о том, что их действия или поведение неприемлемы

- Уведомление о возможных последствиях несоответствия производительности или поведенческих ожиданий (включая возможные корректирующие действия)

Например, уведомление о неприемлемом поведении может быть предоставлено путем ознакомления сотрудников с опубликованными стандартами производительности или поведения (такими как политика университета или ведомственная процедура) или посредством предшествующего консультирования или инструктажа в отношении такого поведения.

Однако некоторые виды поведения настолько неприемлемы (например, воровство или насилие), что исправительные меры, включая увольнение, могут быть оправданы даже без предварительного уведомления.

Разумные ожидания и стандарты

Политика, процедуры, практика, стандарты и правила работы отдела должны быть разумно связаны с эффективными и безопасными операциями.

Справедливое и объективное расследование

Проблема с производительностью или поведением должна быть надлежащим образом исследована, прежде чем предпринимать корректирующие действия.

Справедливое и объективное расследование по установлению фактов включает в себя сбор части или всей следующей информации:

- Дата и время возникновения инцидента или проблемы

- Место происшествия или события

- Список других лиц, которые могли быть причастны или были свидетелями события

- Показания свидетелей или участников, а также самого подследственного

- Документы или записи, относящиеся к инциденту

- Оценка влияния неудовлетворительной работы или поведения работника на других людей, отдел и Университет

Вещественные доказательства

В ходе расследования должны быть выявлены существенные доказательства ответственности работника за проблемы с производительностью или правонарушения.

Постоянная обработка

Требования к производительности, стандарты и корректирующие действия должны применяться беспристрастно. К сотрудникам, оказавшимся в сходной ситуации, следует относиться одинаково. Обязательно ознакомьтесь с прошлыми практиками, чтобы вы могли оставаться последовательными в своем реагировании на проблемы с производительностью со всеми своими сотрудниками.

Целесообразность корректирующих мер

Мера исправления должна соответствовать тяжести правонарушения. Кроме того, вы должны принять во внимание историю занятости и производительности человека. Другими словами, мелкие правонарушения и первые случаи обычно требуют менее суровых мер. Серьезные правонарушения и повторяющиеся случаи обычно требуют более строгих мер.

Вернуться к началу

Неформальное консультирование

Первым шагом в исправлении поведения обычно является неформальное консультирование. В большинстве случаев уместно посмотреть, могут ли коучинг, консультирование и переподготовка поднять производительность до удовлетворительного уровня.

Обратная связь обычно предоставляется путем прямого разговора с сотрудником. Вы должны написать простой письменный план действий или электронное письмо с кратким изложением обсуждения и пунктов действий.

Рассмотрите следующие вопросы на раннем этапе, когда сотрудник работает неудовлетворительно:

- Четко ли понимает работник свои должностные обязанности и ответственность?

- Четко ли сотрудник понимает поведенческие ожидания?

- Четко ли сотрудник понимает политику и процедуры университета и департамента?

- Обладает ли работник навыками и знаниями, необходимыми для выполнения компетенций, требуемых для его должности?

- Были ли учтены опасения сотрудника, связанные с работой (если такие опасения были выражены вам)?

Если ответ на любой из приведенных выше вопросов «нет», поработайте с сотрудником, чтобы устранить любые недоразумения. При необходимости помогите сотруднику найти обучение или образование для развития необходимых компетенций, необходимых для его работы. Превратить ответы «нет» в ответы «да» может быть достаточно, чтобы вернуть сотрудника на правильный путь и соответствовать ожиданиям по производительности.

Превратить ответы «нет» в ответы «да» может быть достаточно, чтобы вернуть сотрудника на правильный путь и соответствовать ожиданиям по производительности.

Вернуться к началу

Официальное консультирование

Официальное консультирование уместно, если:

- Неформальное консультирование не решило проблему производительности

- Проблема настолько серьезна, что требует отказа от неформального консультирования

Этапы официального консультирования

- Работайте со своим консультантом по персоналу, чтобы:

- Составление инструкций и формы плана корректирующих действий (MS Word), которые:

- Идентифицирует каждую проблему производительности и поведения

- Задает желаемую производительность или поведение

- Описывает действия, необходимые для устранения проблемы (проблем)

- Предоставляет разумные сроки для исправления

- Подготовьте официальное уведомление о расписании (MS Word) для сотрудника, которое подтверждает собрание и информирует сотрудника о его праве быть представленным на собрании.

- Составление инструкций и формы плана корректирующих действий (MS Word), которые:

- Отправьте уведомление сотруднику и запланируйте официальную консультационную встречу. Ваш HR-консультант также должен присутствовать на этой встрече.

- Проведите официальное консультационное совещание в частном порядке и в рамках совместных усилий между вами и сотрудником для повышения производительности. В этом разговоре вы должны:

- Сосредоточьтесь на конкретной производительности или поведенческих проблемах, а не на отношении или личности сотрудника.

- Подведите итоги расследования (если расследование проводилось).

- Просмотрите все политики, которые были нарушены.

- Четко объясните, почему поведение или производительность вызывают беспокойство, в том числе то, как оно влияет на работу и других сотрудников. Используйте прямые и описательные примеры.

- Четко объясните ожидаемую производительность или поведение.

- Опишите, что произойдет дальше, если производительность не будет исправлена.

- Предоставьте сотруднику возможность ответить на ваши комментарии.

- Просмотрите составленный план действий и позвольте сотруднику внести свой вклад в план действий. Пересматривайте план по мере необходимости.

- Запланируйте регулярные контрольные встречи для предоставления отзывов в течение срока действия плана действий.

- В завершение официальной консультационной встречи подготовьте памятную записку о формальной консультационной сессии (MS Word) и окончательный план действий. Памятка и план должны быть рассмотрены вашим консультантом по персоналу перед отправкой их сотруднику.

- Постоянно проверяйте план действий сотрудника и давайте отзывы о прогрессе сотрудника в повышении производительности. Документируйте все отзывы.

Вернуться к началу

Заключительная консультация

Заключительное консультирование является последним корректирующим действием перед увольнением. Заключительная консультация может быть уместна, если:

Заключительная консультация может быть уместна, если:

- Официальное консультирование не решило проблему производительности

- Проблема настолько серьезна, что требует отказа от формальной консультации

Этапы заключительного консультирования

- Работайте со своим консультантом по персоналу, чтобы:

- Просмотрите официальный план действий по консультированию сотрудника (если эта заключительная консультационная встреча является продолжением предыдущей официальной консультационной встречи). Определите любые сохраняющиеся проблемы с производительностью и действия, необходимые для их устранения.

- Разработайте окончательный план действий или пересмотрите официальный план действий по консультированию (если он был).

- Подготовьте для сотрудника Заключительную записку-консультацию о расписании (MS Word), которая подтверждает собрание и информирует сотрудника об его праве на представительство на собрании.

- Отправьте сотруднику уведомление о встрече и запланируйте заключительную консультационную встречу. Ваш HR-консультант также должен присутствовать на этой встрече.

- Проведите заключительную консультационную встречу наедине и в рамках совместных усилий между вами и сотрудником для повышения производительности. В этом разговоре вы должны:

- Четко объясните поведение или производительность, которые продолжают вызывать беспокойство.

- Четко объясните ожидаемую производительность или поведение.

- Предоставьте сотруднику возможность ответить на ваши комментарии.

- Просмотрите план действий и позвольте сотруднику внести свой вклад. Пересматривайте план по мере необходимости.

- Предоставьте сотруднику разумные сроки для улучшения своей работы или поведения, если это применимо. (Некоторое поведение просто не должно повторяться, поэтому временные рамки являются «немедленными и устойчивыми».

)

) - Четко объясните, что если сотрудник не соответствует ожиданиям в установленные сроки, следующим шагом будет увольнение.

- Составьте итоговый меморандум о последующем консультировании (MS Word) и окончательный план действий. Памятка и план действий должны быть рассмотрены вашим консультантом по персоналу до окончательной доработки и отправки их сотруднику.

- Запланируйте регулярные контрольные встречи для предоставления обратной связи в течение срока действия плана действий.

- Просматривайте план действий сотрудника и постоянно давайте отзывы о его прогрессе в повышении производительности. Документируйте все отзывы.

Вернуться к началу

Увольнение

Увольнение уместно, если производительность или поведение работника:

- Не улучшается при последовательных корректирующих действиях

- Является настолько серьезным или неприемлемым, что прогрессивные корректирующие действия нецелесообразны

Свяжитесь со своим консультантом по кадрам, когда решите, что увольнение может быть целесообразным. Тесно сотрудничайте со своим HR-консультантом на каждом этапе процесса увольнения.

Тесно сотрудничайте со своим HR-консультантом на каждом этапе процесса увольнения.

Порядок увольнения

- Работайте со своим консультантом по персоналу, чтобы:

- Подготовьте письмо-рекомендацию об увольнении (MS Word) с указанием причин, по которым вы рекомендуете уволить сотрудника. Ваш консультант по персоналу несет ответственность за получение соответствующей юридической и внутренней проверки рекомендательного письма об увольнении.

- Подготовьте для сотрудника меморандум о встрече по предварительному решению (MS Word), уведомив его о рекомендуемом увольнении. В служебной записке также должно быть указано, что сотрудник может:

- Принесите с собой представителей на собрание

- Представить устно или письменно информацию о том, почему их не следует увольнять

- Отправьте сотруднику памятку о предварительном собрании. Обязательно соблюдайте все сроки уведомления, требуемые коллективным договором работника, если это применимо.

- Направьте письмо с рекомендацией об увольнении назначающему органу (декану, вице-президенту, проректору, генеральному директору медицинского центра или уполномоченному должностному лицу).

- Провести предварительную встречу. Вы (или назначающий вас орган или уполномоченное лицо), ваш консультант по персоналу, сотрудник и представитель сотрудника по выбору должны присутствовать. Во время встречи позвольте сотруднику или представителю сотрудника предоставить любую информацию, которую, по мнению сотрудника, назначающий орган (или уполномоченное лицо) должен рассмотреть до принятия решения по рекомендации об увольнении.

- Просмотрите письменный или устный ответ сотрудника на рекомендацию об увольнении после собрания. Вместе с консультантом по персоналу определите, следует ли приступить к увольнению. Если принято решение об увольнении, ваш консультант по персоналу готовит письмо о действиях. Письмо-действие является официальным уведомлением об увольнении и должно быть подписано назначающим органом.

- Вручите письмо с действиями лично сотруднику. Организуйте присутствие еще одного человека, который будет свидетелем доставки письма. Задокументируйте имена как лица, доставляющего исполнительное письмо сотруднику, так и лица, которое является свидетелем вручения, а также дату и время вручения. Если доставка лично невозможна из-за того, что работник не находится на работе, исполнительное письмо должно быть отправлено заказной обычной почтой на последний зарегистрированный адрес работника.

- Вместе со своим консультантом по персоналу выполните все оставшиеся шаги, связанные с увольнением сотрудника.

Вернуться к началу

Дополнительные ресурсы

Политика UW

- APS 43.16 Политика корректирующих действий для постоянных секретных сотрудников, не входящих в профсоюзы, подпадающих под действие правил Государственного департамента кадров

- APS 43.13 Политика пробации и пробации для сотрудников, не входящих в профсоюзы

- APS 43.

14 Политика управления эффективностью для классифицированного персонала, не входящего в профсоюз

14 Политика управления эффективностью для классифицированного персонала, не входящего в профсоюз - Руководство супервайзера по управлению эффективностью

- Производительность труда сотрудников

Правила государственной службы (классифицированный персонал, не входящий в профсоюз)

- WAC 357-40 (дисциплина)

- WAC 357-19 (испытательный срок и испытательный срок)

- WAC 357-37 (управление эффективностью)

Коллективные договоры

Программа профессионального персонала

Сотрудники, нуждающиеся в поддержке в отношении корректирующих действий, могут обратиться к своему консультанту по персоналу или в офис омбудсмена.

Сотрудники, имеющие право на льготы и имеющие личные проблемы, влияющие на их работу, могут обратиться в UW CareLink, университетскую программу помощи сотрудникам, которая предоставляет конфиденциальные консультации.

Вернуться к началу

Соглашения о неразглашении: Полное руководство NDA

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе последних новостей в области управления цифровыми контрактами.

NDA или соглашения о неразглашении — это юридически обязательные контракты, которые создают конфиденциальные отношения между лицом, обладающим конфиденциальной информацией, и лицом, которое получит доступ к этой информации. Конфиденциальные отношения означают, что одна или обе стороны обязаны не разглашать эту информацию.

Соглашения о неразглашении также известны как соглашения о конфиденциальности, соглашения о раскрытии конфиденциальности и соглашения о неразглашении. Вы можете столкнуться с ним в начале деловых отношений или крупного финансового обмена. Например, работодатель или клиент может попросить нового сотрудника или подрядчика подписать соглашение о конфиденциальности для защиты конфиденциальных данных организации.

Соглашение о неразглашении уделяет особое внимание конфиденциальности информации отдельных лиц или организаций, что отличается от других деловых договоров, таких как договоры на обслуживание или продажи, которые сосредоточены на условиях обслуживания или транзакций.

Соглашение о неразглашении преследует двоякую цель: конфиденциальность и защита. Информация, защищенная соглашением о конфиденциальности, может включать все, от спецификаций продуктов до списков клиентов. Бизнес-модели, результаты испытаний и даже запрещенные пресс-релизы или обзоры продуктов могут быть включены в соглашение о неразглашении.

NDA создает правовую основу для защиты идей и информации от кражи или передачи конкурентам или третьим лицам. Нарушение соглашения о неразглашении влечет за собой множество юридических последствий, включая судебные иски, финансовые санкции и даже уголовные обвинения. Соглашения о неразглашении обеспечивают определенный уровень защиты вашего бизнеса, так что даже случайные нарушения защищены.

Существуют три основные функции NDA: