Пакистан | Большая Азия

Содержание

- Флаг

- Герб

- Виза

- Как добраться

- О стране

| СТОЛИЦА | Исламабад |

|---|---|

| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО | Президентская республика |

| ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛЕНИЕ | Пакистан — федеративная республика смешанного типа, состоящая из 4 провинций: Пенджаб, Синд, Хайбер-Пахтунхва (ранее Северо-Западная пограничная провинция) и Белуджистан. Помимо провинций в состав Пакистана также входят управляемые федеральной властью племенные территории и регионы Гилгит-Балтистан и Свободный Кашмир (последний де-юре признается Пакистаном независимым государством, но фактически является его частью), оспариваемые Индией. Помимо провинций в состав Пакистана также входят управляемые федеральной властью племенные территории и регионы Гилгит-Балтистан и Свободный Кашмир (последний де-юре признается Пакистаном независимым государством, но фактически является его частью), оспариваемые Индией. |

| ПЛОЩАДЬ | 803 940 км² |

| КЛИМАТ | Климат сухой континентальный тропический, на северо-западе -субтропический, в горах на севере страны — более влажный с чётко выраженной высотной поясностью. |

| ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК | Урду и английский языки |

| ВАЛЮТА | Пакистанская рупия |

| НАСЕЛЕНИЕ | 208 млн |

| НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ | Основная часть населения страны проживает в долине реки Инд. Городское население страны составляет 36,38%. Этнический состав Пакистана: пенджабцы 44,7 %, пуштуны 15,4 %, синдхи 14,1 %, сарьяки 8,4 %, мухаджиры 7,6 %, белуджи3,6 % и др. (6,3 %). Городское население страны составляет 36,38%. Этнический состав Пакистана: пенджабцы 44,7 %, пуштуны 15,4 %, синдхи 14,1 %, сарьяки 8,4 %, мухаджиры 7,6 %, белуджи3,6 % и др. (6,3 %). |

| РЕЛИГИЯ | Ислам (суннитского толка) |

| ЧАСОВОЙ ПОЯС | UTC +5 / МСК +2 |

| ТЕЛЕФОННЫЙ КОД | +92 |

Государственный флаг

Флаг Пакистана был принят после провозглашения независимости страны 14 августа 1947 года. Государственный символ представляет собой полотнище зелёного цвета с белой полосой у древка и белым полумесяцем со звездой.

Зелёный цвет символизирует мусульман, составляющих большинство населения Пакистана, а белый – не мусульман. Белый полумесяц олицетворяет прогресс, а белая звезда — свет и знания.

Герб

Герб Пакистана был принят в 1954 году. Имеет зелёный цвет, что вместе с полумесяцем и звездой наверху символизирует Ислам, являющийся религией большинства населения Пакистана.

В центре эмблемы — щит, который символизирует сельское хозяйство, на нём изображены четыре главные посевные культуры страны: хлопок, джут, чай и пшеница.

Цветочный венок вокруг щита символизирует историю Пакистана. Надпись на свитке в основании герба содержит национальный девиз Пакистана на арабском: ایمان ، اتحاد ، نظم, что переводится как «Вера, Единство, Дисциплина».

Москва

Москва

Посольство

| Адрес: | ул. Садовая-Кудринская 17 Садовая-Кудринская 17 |

|---|---|

| Телефон: | +7(499)254-97-91 |

| E-mail: | [email protected] |

| Web: |

Оформление визы в Пакистан

Для посещения Исламской Республики Пакистан россиянам необходим въездной документ. Виза в Пакистан выдается в посольстве страны в Москве.

Важно знать, что въехать в Пакистан не получится, если в загранпаспорте стоит отметка о посещении Израиля.

Как самостоятельно добраться в Пакистан из России

Прямых авиарейсов из России в Пакистан нет. Возможен перелет с 1-2 пересадками рейсами Qatar Airways через Доху, или Pakistan International Airlines через Алма-Ату или Ташкент. Добраться до Пакистана можно и через Европу — Pakistan International Airlines выполняет рейсы из Милана, Осло, Парижа и других европейских городов.

Возможен перелет с 1-2 пересадками рейсами Qatar Airways через Доху, или Pakistan International Airlines через Алма-Ату или Ташкент. Добраться до Пакистана можно и через Европу — Pakistan International Airlines выполняет рейсы из Милана, Осло, Парижа и других европейских городов.

Из Ирана, Китая, Индии и Афганистана в Пакистан можно попасть по суше. Между Пакистаном и Ираном налажено железнодорожное и автобусное сообщение, также автомобильные и железные дороги соединяют страну с Индией. Единственный порт страны – Карачи, но по морю в основном перевозят грузы.

О стране

Название относительно молодого для Южной Азии государства – Пакистана — переводится с урду как «земля чистых», то есть, «земля мусульман». Соседями Пакистана являются Иран, Афганистан, Китай и Индия.

На севере страны возвышаются горные хребты Гиндукуша, Каракорума, Хиндураджа. Именно здесь находится гора Чогори, вторая из самых высоких на земле — после Джомолунгмы. Чогори является частью горного хребта Каракорум, ее высота — 8614 метров над уровнем моря.

На западе тянется невысокое Иранское нагорье, где, кроме гор, есть долины и пустыни. На востоке Пакистана расстилается обширная равнина реки Инд, на юге страна имеет выход к Аравийскому морю. Здесь расположена бывшая столица Пакистана и самый крупный город-порт Карачи.

Северо-запад страны входит в зону влажного субтропического климата, а вся остальная территория находится во власти тропического муссонного. Зимой на равнинах температура доходит до +14°C, летом до +35. В предгорьях зимой нередки заморозки, а летом жарко, до +42. В высокогорных районах среднегодовая температура равна –16°C.

Флора Пакистана неоднородна и зависит от района. Здесь произрастают акация, гималайский кедр, дуб, каштан, мангровые леса, заросли арчи, финиковые пальмы.

Фауна представлена леопардами, ирбисами, медведями, лисицами, дикими козлами, персидской газелью и многими другими видами млекопитающих. Среди птиц здесь можно встретить орлов, грифов, павлинов и попугаев. В Инде водятся крокодилы.

Во II веке до нашей эры на территории страны сложилась Хараппская цивилизация – одна из древнейших в мире. Спустя несколько десятилетий после индийских походов Александра Македонского здесь было образовано могущественное буддийское государство – Кушанское царство. В VIII веке на эти земли пришел ислам. С XIII века местные мусульманские княжества стали частью Монгольской империи, а после ее распада — империи Тимуридов.

Через три столетия один из потомков Великого Тамерлана, Захир-ад-дин Мухаммад Бабур, основал на землях современного Пакистана, а также Индии, Бангладеш и юго-восточного Афганистана империю Великих Моголов. После ее распада в XVIII веке в Пенджабе, Синде и Белуджистане вспыхнули восстания сикхов, которые создали свое государство. В XIX веке на эти земли пришли англичане, которые включили их в состав Британской Индии.

В 1947 году Великобритания решила дать своей «главной жемчужине короны» независимость. Усилиями Мусульманской Лиги было принято разделить страну на две части: Индию как таковую и отдельное государство для мусульман. В него вошли современные Пакистан и Бангладеш. При этом изначально территория Бангладеш или Бенгалии, как называлась эта область, была восточной частью Пакистана.

В него вошли современные Пакистан и Бангладеш. При этом изначально территория Бангладеш или Бенгалии, как называлась эта область, была восточной частью Пакистана.

Первым генерал-губернатором Пакистана был Мухаммад Али Джина. В стране он почитается как отец-основатель национального государства. В 1958 году в Пакистане произошел первый военный переворот. В 1965 и 1971 годах страна вела войны с Индией за территорию индийского штата Кашмир. Также в 1971 году Бенгалия отделилась от Пакистана, став независимым государством Бангладеш.

В 1977 году в стране произошел второй военный переворот. В это же время руководство Пакистана в противовес Индии, у которой сложились дружественные отношения с СССР, становится активным союзником США. В этот период в Пакистане были организованы тренировочные лагеря моджахедов, которые при поддержке американцев (еще до ввода советского контингента) вели антиправительственную войну в соседнем Афганистане. В 1990 годы в Пакистане идет развитие собственной ядерной программы, что привело к введению против страны санкций США.

В 1999 году в Пакистане произошел третий военный переворот. После 11 сентября 2001 года Пакистан официально прекратил поддержку движения Талибан, став в очередной раз союзником США. 2 мая 2011 года спецназом США при содействии властей Пакистана в пригороде Абботтабада был убит лидер исламистской террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен.

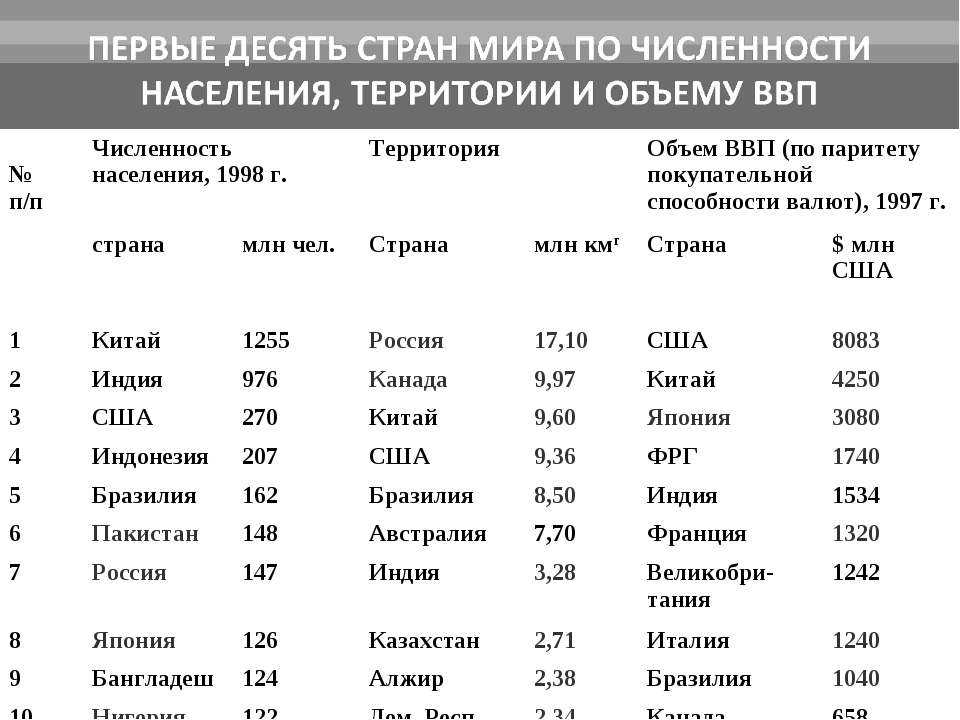

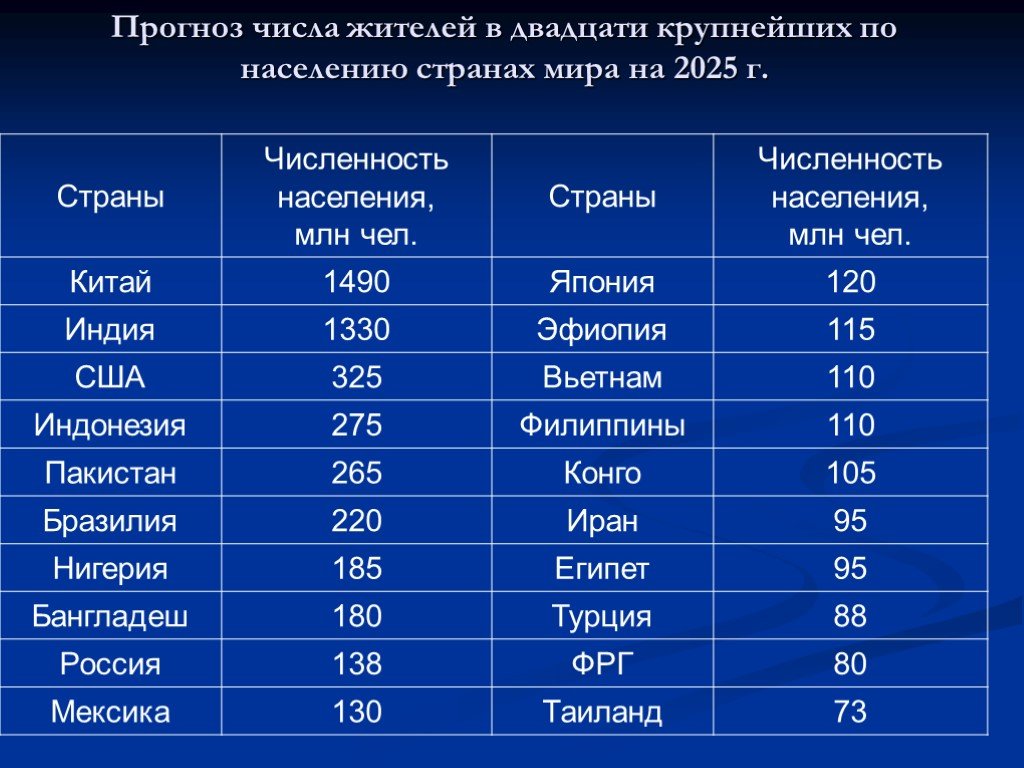

По численности населения Пакистан уступает только Китаю, Индии, США и Индонезии. Здесь живут около 208 миллионов человек. Более 44% населения составляют пенджабцы, 15,4% — пуштуны, 14,1% — сидхи, 8,4% — сарьяки, 7,6 – мухаджиры, 3,6% — белуджи. Более 90% населения страны исповедует ислам.

В стране расположены шесть объектов, занесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них — Сады Шалимар в Лахоре, с мраморными дворцами, мозаичными мечетями, водопадами и декоративными прудами, архитектурный объект создан в XVII веке; древний город Татта близ озера Кинджхар; пенджабская крепость XVI века и лахорская XII-го, развалины Такшашилы – столицы древних гандхаров, которая упоминается в древнеиндийском эпосе «Рамаяна».

По выпуску лирических мелодрам пакистанский кинематограф Лолливуд считается вторым крупнейшим после индийского Болливуда игроком на кинорынке южноазиатского региона. Все кинопроизводство страны расположено в Лахоре и Карачи.

По статистическим данным, около 50% жителей Пакистана неграмотны, хотя здесь функционируют три типа школ. В традиционных основной упор делается на изучение Корана. В «английских», как правило, обучаются дети зажиточных родителей. Третий тип называется «Школа будущего» — это гибрид мусульманской и европейской систем образования.

Высшие учебные заведения страны представлены частными и государственными университетами. Престижными среди них считаются университет Каид-и-Азама и университет Карачи.

Популярными спортивными дисциплинами в стране являются крикет, хоккей на траве и поло. Сборная Пакистана по крикету выступает наравне с сильнейшими командами мира — Великобритании, Индии и Австралии. С 1956 года страна участвует в Олимпийских играх. За это время в хоккее на траве пакистанцы трижды завоевывала золотые медали, трижды серебряные и дважды бронзовые. А в 1960 году на Олимпиаде в Риме сборная страны прервала победную серию индийской команды, которая до этого брала золото на шести Олимпиадах подряд.

А в 1960 году на Олимпиаде в Риме сборная страны прервала победную серию индийской команды, которая до этого брала золото на шести Олимпиадах подряд.

Интересный факт: Игра поло зародилась вначале VI века в Персии. Ежегодно в июне в Пакистане проводится крупнейший турнир по поло «Шандур».

Уровень медицинское обслуживание в стране не очень высок и в государственном секторе, и в частном. Крупные госпитали расположены в Исламабаде, Лахоре и Карачи. Туристу нужно быть готовым к тому, что в случае необходимости даже срочную помощь он сможет получить только на платной основе. Поэтому для посещения страны стоит запастись медицинской страховкой международного образца. Рекомендуется сделать прививки для профилактики малярии, желтой лихорадки, полиомиелита, холеры и тифа.

Кулинарные традиции Пакистана очень схожи с индийскими. Здесь можно попробовать различные карри и лепешки роти, чапати, пури. Одна из самых популярных местных приправ — масала. Без нее не обходится ни одно блюдо. При этом у каждой хозяйки может быть свой рецепт этой приправы: поострее, послаще. Как и в любой мусульманской стране, в Пакистане много мясных блюд, в которых используется в основном курица, баранина и говядина.

При этом у каждой хозяйки может быть свой рецепт этой приправы: поострее, послаще. Как и в любой мусульманской стране, в Пакистане много мясных блюд, в которых используется в основном курица, баранина и говядина.

Хорошим памятным подарком из Пакистана могут стать красивый домотканый ковер, полезная для здоровья соляная лампа или шахматы ручной работы. Здесь их делают из слоновой кости, сандалового дерева и полудрагоценных камней — яшмы, оникса, опала, агата.

Передвигаться по Пакистану можно на поезде или автобусах. Внутри страны развито также авиасообщение. Городской общественный транспорт представлен автобусами, такси и мотороллерами «туки-туки».

Пакистан нельзя пока назвать популярным курортным центром. Но постепенно прекрасные пляжи на берегу Аравийского моря с фешенебельными отелями завоевывают симпатии туристов.

Культурной столицей Пакистана является Карачи. Здесь можно осмотреть мавзолей Каид-и-Азам-Мазар, мечеть Общества национальной защиты, Дом Медового месяца, Собор Святой Троицы, зороастрийскую Башню Молчания. Много интересного можно увидеть в еще одном старейшем городе страны – Лахоре, который известен уникальными архитектурными памятниками, среди которых Лахорский форт и мечеть Бадшахи.

Много интересного можно увидеть в еще одном старейшем городе страны – Лахоре, который известен уникальными архитектурными памятниками, среди которых Лахорский форт и мечеть Бадшахи.

Интересный факт: Собор Святой Троицы – одно из немногих христианских религиозных сооружений в Пакистане. Это храм англиканской церкви, построенный в 1855 году. Долгое время его башня была единственным маяком городской гавани.

Поклонникам археологии будут интересны раскопки города древней Хараппской цивилизации – Мохенджо-Даро в провинции Синд. Город был основан примерно в 2600 году до нашей эры и просуществовал 900 лет. При этом, как показали раскопки, жизнь в нем прекратилась мгновенно. Здесь найден квартал, в котором кирпичи оплавлены, что говорит о воздействии высоких температур. Этот факт породил ряд фантастических версий, объясняющих гибель Мохенджо-Даро – от ядерных бомбардировок до воздействия корабля инопланетян.

Столица страны – Исламабад – город довольно молодой. Он был основан в 1960 году. Но и здесь любознательный турист может найти интересные архитектурные памятники, среди которых мечеть Фейсал — одна из крупнейших в мире, в ней одновременно могут находиться 300 000 верующих. Пакистанский монумент – мемориал, символизирующий четыре провинции и три округа Пакистана. В пятнадцати километрах от Исламабада находится построенный в XV веке форт Пхарвала. Форт служил для охраны от набегов сикхов и был воздвигнут на месте крепости X века.

Он был основан в 1960 году. Но и здесь любознательный турист может найти интересные архитектурные памятники, среди которых мечеть Фейсал — одна из крупнейших в мире, в ней одновременно могут находиться 300 000 верующих. Пакистанский монумент – мемориал, символизирующий четыре провинции и три округа Пакистана. В пятнадцати километрах от Исламабада находится построенный в XV веке форт Пхарвала. Форт служил для охраны от набегов сикхов и был воздвигнут на месте крепости X века.

Интересный факт: При посещении Пакистана нужно быть готовым к тому, что во всех городах здесь очень много военных – они охраняют государственные учреждения и патрулируют улицы.

В Пакистане, как и во всех мусульманских странах, религиозные праздники высчитываются по лунному календарю. Светскими праздничными датами являются День труда – 1 мая, День независимости – 14 августа и День рождения основателя Пакистана Мухаммада Али Джинны – 25 декабря.

Россияне меняют периферию на региональные столицы – Новости – Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Региональные центры в России «молодеют» – притягивают активное население из провинции и улучшают свою демографическую ситуацию. Периферия, напротив, «стареет» и переживает депопуляцию. Однако пустеют отнюдь не все удаленные от местных столиц города. Статья Никиты Мкртчяна и Лилии Карачуриной в журнале НИУ ВШЭ «Демоскоп Weekly»

Периферия, напротив, «стареет» и переживает депопуляцию. Однако пустеют отнюдь не все удаленные от местных столиц города. Статья Никиты Мкртчяна и Лилии Карачуриной в журнале НИУ ВШЭ «Демоскоп Weekly»

Экономический рост влияет на демографию: региональные центры выкачивают из провинции перспективную молодежь. Такая экономико-демографическая поляризация периферии и локальных столиц привела к тому, что они живут в разном социальном времени. Жители крупных городов ценят профессиональный успех, демократию, свободу передвижений. У селян и жителей малых городов другие заботы – например, о том, как свести концы с концами.

Такие перепады в «городском» и «сельском» уровне жизни, похоже, будут усиливаться, считают доценты Института демографии НИУ ВШЭ Никита Мкртчян и Лилия Карачурина. Они проанализировали центростремительную миграцию 1989-2010 годов в федеральных округах России в материале «Региональные столицы и глубинка», опубликованном в новом номере «Демоскоп Weekly». Базой для исследования стали результаты переписей населения 1989, 2002 и 2010 годов.

Базой для исследования стали результаты переписей населения 1989, 2002 и 2010 годов.

Общие выводы исследования таковы: на экономические трансформации разные части страны среагировали по-разному. В одних царили «чемоданные настроения», и люди уезжали «на большую землю». В других население не трогалось с места и переживало трудные времена с помощью подсобного хозяйства. Как бы то ни было, отмечают Мкртчян и Карачурина, в 2000-е годы даже в относительно благополучном Центральном федеральном округе (ЦФО) «на периферии почти не осталось городов и районов, население которых бы не сокращалось». Причем отдаленные от локальных столиц территории пустели, как правило, гораздо быстрее.

Центры и периферия живут в разных системах координат

Различия между региональными центрами и провинцией существовали и в советские времена. Однако глубинные трансформационные изменения рубежа 1990-2000-х годов привели к еще большей поляризации крупных городов и периферийных территорий, отмечают исследователи. Сейчас это фактически две страны, которые живут в разных координатах. Жизнь в региональных центрах «зависит от курса доллара», а на периферии – «от погоды и урожая картошки».

Сейчас это фактически две страны, которые живут в разных координатах. Жизнь в региональных центрах «зависит от курса доллара», а на периферии – «от погоды и урожая картошки».

Если исходить из экономической логики, то концентрация населения в центрах и ближайших к ним районах будет усиливаться. Причина проста: при депопуляции наращивать численность населения способны только динамично развивающиеся точки. Авторы исследования ставят задачу уточнить, насколько выражена зависимость динамики численности населения от расстояния до регионального центра.

Чем дальше от центра – тем безлюднее

В целом эта зависимость вполне действует, и можно говорить о центростремительном дрейфе населения, отмечают Мкртчян и Карачурина. То есть, чем дальше от регионального центра располагается административно-территориальная единица (АТЕ), тем интенсивнее сокращалось ее население.

Рисунок 1. Изменение численности населения АТЕ в зависимости от порядка удаленности от регионального центра, Россия, 1989-2010 годы

* не включая АТЕ республик Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чеченской, Москву и Санкт-Петербург.

В 1989-2002 годах эта особенность четко прослеживалась в Центральном, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. В Поволжье, на Урале и в Сибири наблюдалась другая тенденция: соседи центров 1-го порядка имели даже более позитивную динамику населения, чем центры. Это обеспечили активно развивающиеся города, такие, как Тольятти, нефтедобывающие Когалым, Нефтеюганск, Сургут.

Региональные центры в этот период росли только в Южном и Сибирском округах. Причем на юге рост отмечался повсеместно, а в Сибири – за счет столиц республик с еще незавершенным демографическим переходом (в них не утвердилась малодетность) и урбанизацией.

В 2003-2010 годах положение изменилось: население центров в большинстве округов подрастало. При этом в ЦФО динамику обеспечивали ближайшие к Москве города Московской области. На Урале и в Сибири рост центров создавали такие города, как Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Томск.

Различия в динамике численности населения, как между центрами, так и между периферией разной удаленности, в 1989-2002 годы были выше, чем в следующий межпереписной период. Авторы работы поясняют: «Видимо, это следствие влияния трансформационного кризиса, на который разные части страны реагировали по-своему – в одних население спешно уезжало «на большую землю», в других, напротив, старалось пересидеть в своем огороде, с помощью подсобного хозяйства».

Авторы работы поясняют: «Видимо, это следствие влияния трансформационного кризиса, на который разные части страны реагировали по-своему – в одних население спешно уезжало «на большую землю», в других, напротив, старалось пересидеть в своем огороде, с помощью подсобного хозяйства».

Рисунок 2. Изменение численности населения АТЕ по федеральным округам в зависимости от порядка удаленности от регионального центра, прирост/убыль, в %

Относительно благоприятные по сравнению с периферией показатели динамики населения региональных центров давала центростремительная миграция внутри региона, отмечают Мкртчян и Карачурина. Особенно привлекательны локальные столицы для молодежи: в 19 регионах страны в 1990-е годы миграционный прирост обеспечивал в региональных центрах увеличение численности молодежи 15-19 лет и 20-24 года на 25-30%. Такая же картина наблюдалась и в 2003-2010 годах.

Резкое падение численности населения в самой дальней периферии объясняется, в первую очередь, тем, что такие «медвежьи углы» есть только в трех округах: Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном. Они наиболее интенсивно теряют население за счет внутренней миграции (идет дрейф на запад) и при этом непривлекательны для международных мигрантов. «Эта самая дальняя, наименее населенная, но самая большая по площади территория потеряла за последние два десятилетия треть своего населения», – подчеркивают Мкртчян и Карачурина. По экспертной оценке, здесь в 1989 году проживали 5,7 млн человек, в 2002 году – 4,4 млн, в 2010 году – 3,9 млн человек.

Они наиболее интенсивно теряют население за счет внутренней миграции (идет дрейф на запад) и при этом непривлекательны для международных мигрантов. «Эта самая дальняя, наименее населенная, но самая большая по площади территория потеряла за последние два десятилетия треть своего населения», – подчеркивают Мкртчян и Карачурина. По экспертной оценке, здесь в 1989 году проживали 5,7 млн человек, в 2002 году – 4,4 млн, в 2010 году – 3,9 млн человек.

Главный магнит – столичный регион

В ЦФО весьма заметен рост центров на фоне сокращения населения периферии. Примечательно, что даже не очень привлекательные для мигрантов центры (Тамбов, Иваново, Тверь) показывают меньшее сокращение численности населения, чем внутрирегиональная периферия. Исследователи приходят к неутешительному выводу: «В 2000-е годы на периферии почти не осталось городов и районов, население которых бы не сокращалось».

Хотя Москва из исследования была исключена, влияние АТЕ Московской и прилегающих к ней областей очень сильно. Рост населения здесь напрямую связан с притягательной ролью столицы.

Рост населения здесь напрямую связан с притягательной ролью столицы.

В целом в ЦФО наблюдается довольно любопытная картина, не совсем соответствующая правилу «чем дальше от центра – тем безлюднее». «Наиболее резко снижается численность населения при переходе от ядра центра к группе АТЕ, удаленных на 30-50 км, а также за пределы 250 км и 500 км, – детализируют авторы исследования. – При этом с удалением от 150 до 250 км от центров потери населения снижаются, равно как и с удалением на 300-500 км».

В 2003-2010 годы на расстоянии, превышающем 50 км от регионального центра, население сократилось на 5-8%.

Субцентры притяжения

Авторы работы подробно рассматривают те города, которые не вписываются в общее правило зависимости динамики населения от расстояния до локальной столицы. Подобных АТЕ оказалось не так мало. На удалении от центра в 200-250 км население увеличивалось в городах Приволжского (на 4,6%) и Центрального (на 0,9%) федеральных округов, а также в ряде городов Сибири.

В Приволжском ФО прирастало население нескольких средних и крупных городов Татарстана и Башкирии (Белебей, Салават, Елабуга, Нефтекамск, Нижнекамск), а также небольших городов Янаула и Нурлата, связанных с нефтепереработкой и химией-органикой. В Сибири быстро росли нефтяные Пыть-Ях, Нефтеюганск, Сургут. В Центральном округе – приграничный с Украиной и динамично развивающийся металлургический центр Старый Оскол. В 2003-2010 годах население этой группы городов (удаленных от региональных центров на 200-250 км) хоть и сокращалось, но медленнее, чем городов, менее удаленных от центров.

Однако причины более отрадного демографического положения этих городов различны. Сибирские города увеличивают население за счет нефтяной экономики и притока людей со всей страны. Города Татарстана и Башкирии служат субцентрами притяжения. Преимущества этих городов – в устойчивой экономике и, как ни парадоксально, – в большом удалении от региональных центров. Благодаря этому у них сохраняется собственная периферия со сравнительно более молодым населением.

«Шагреневая кожа» периферии

Так или иначе, периферийная Россия «сжимается», население все ближе стягивается к крупным городам, прежде всего к столицам. Наиболее жизнеспособной периферия оказалась «только на территории Южного и Приволжского федеральных округов», подчеркивают эксперты. Впрочем, в Южном ФО – в Краснодарском и Ставропольском краях – очаги роста сохраняются только в городах и курортных зонах, уточняют демографы. На карте также выделяются обширные ареалы позитивной демографии на севере и востоке страны – в нефтедобывающих регионах и в Якутии, однако в целом это очень незначительная доля населения российской глубинки.

Рисунок 3. Изменение численности населения, 2010 к 2002 году, в %

Для Дальнего Востока, Европейского Севера и в какой-то мере Сибири в 1989-2002 годы ярко проявились последствия общестранового тренда – западного дрейфа, подчеркивают исследователи. В 2003-2010 годы миграционный отток из этих регионов несколько спал, но сокращение населения с периферии все равно усилилось, в том числе под воздействием усиления негативных демографических тенденций.

Leave a Reply