В России живут всего 70 миллионов человек?

Перед Новым годом Владимир Путин сделал неожиданное заявление: в России проживают 160 млн человек! С момента его большой пресс-конференции прошло больше трёх недель, а эта цифра до сих пор многим не даёт покоя. Одни считают, что количество населения названо с учётом мигрантов, другие – что к россиянам приплюсовали жителей «народных республик» Донбасса, третьи полагают, что президента ввели в заблуждение. Какая из версий ближе к реальности?

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения РФ составляла 146,88 млн человек. Рождаемость в январе – сентябре составила порядка 1,2 млн человек. Неужели за год к нам приехали 12 млн мигрантов? Вряд ли. Впрочем, возникает и другой вопрос: а стоит ли вообще доверять данным статистики? У конспирологов есть целая теория на этот счёт, некоторые их аргументы выглядят убедительными.

Зерна на всех не хватит

Нет ничего удивительного в том, что на фоне недоверия к официальной статистике люди пытаются посчитать реальную численность населения России альтернативными способами. Одна из них – так называемый индекс зерна. Принято считать, что для поддержания нормального уровня жизни страна должна каждый год производить не менее 1 тонны зерна на человека. Если довериться этой методике расчётов, то действительно получится, что Россия не может прокормить 146 млн человек. В 2018 году урожай зерновых у нас составил 110 млн тонн, при этом почти 40 млн тонн зерна ушло на экспорт. При таком раскладе, если следовать мысли сторонников «зернового индекса», в стране либо начинается голод, либо в ней живут не больше 70 млн человек. Голода мы не видим, потому конспирологи считают аргументом в пользу второго варианта – официальная статистика завышает численность населения в 2 раза.

Одна из них – так называемый индекс зерна. Принято считать, что для поддержания нормального уровня жизни страна должна каждый год производить не менее 1 тонны зерна на человека. Если довериться этой методике расчётов, то действительно получится, что Россия не может прокормить 146 млн человек. В 2018 году урожай зерновых у нас составил 110 млн тонн, при этом почти 40 млн тонн зерна ушло на экспорт. При таком раскладе, если следовать мысли сторонников «зернового индекса», в стране либо начинается голод, либо в ней живут не больше 70 млн человек. Голода мы не видим, потому конспирологи считают аргументом в пользу второго варианта – официальная статистика завышает численность населения в 2 раза.

На фоне всего этого авторы с маргинальных сайтов вспоминают старую байку об «откровении сотрудницы центрального аналитического отдела ЗАГСа Екатерины Улитиной». В 2010–2011 годах эту историю один в один пересказали десяток малоизвестных блогеров. Дескать, Екатерина Улитина рассказала всему миру о том, что, по закрытым данным ЗАГСа, к 1 июня 2010 года в России проживали всего 89,6 млн человек, а не 142 млн, как было заявлено официально по итогам переписи населения. Если взять эту цифру и сделать грубую поправку на смертность, то получится, что сейчас в России должны проживать те самые 70 млн человек. Проблема со всей этой историей одна: мы очень хотели пообщаться с Екатериной Улитиной, но никаких следов её существования нам обнаружить не удалось.

Если взять эту цифру и сделать грубую поправку на смертность, то получится, что сейчас в России должны проживать те самые 70 млн человек. Проблема со всей этой историей одна: мы очень хотели пообщаться с Екатериной Улитиной, но никаких следов её существования нам обнаружить не удалось.

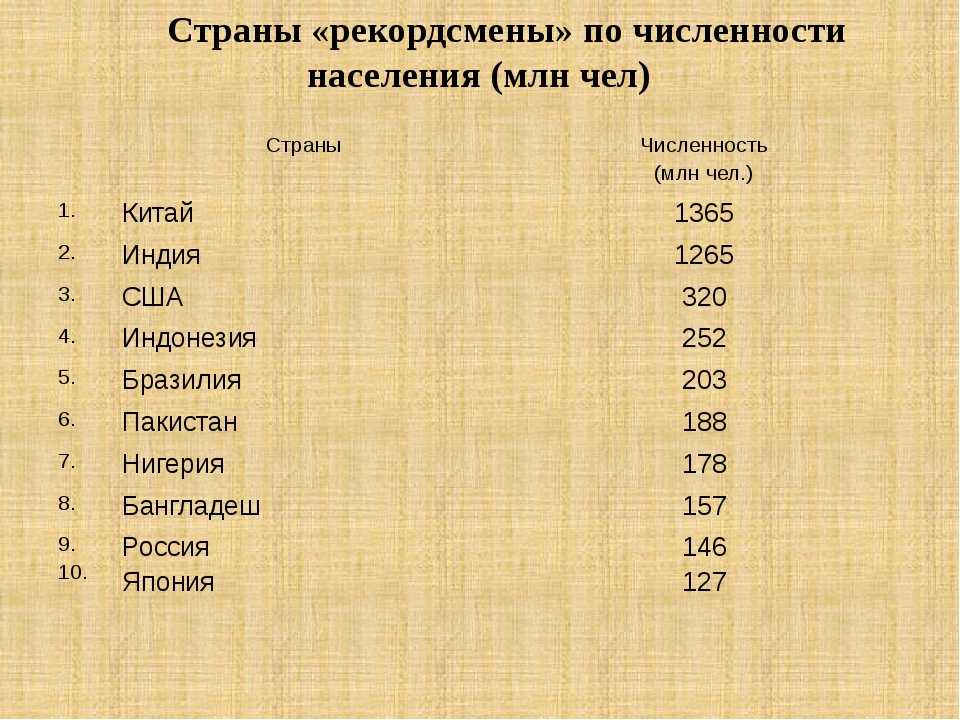

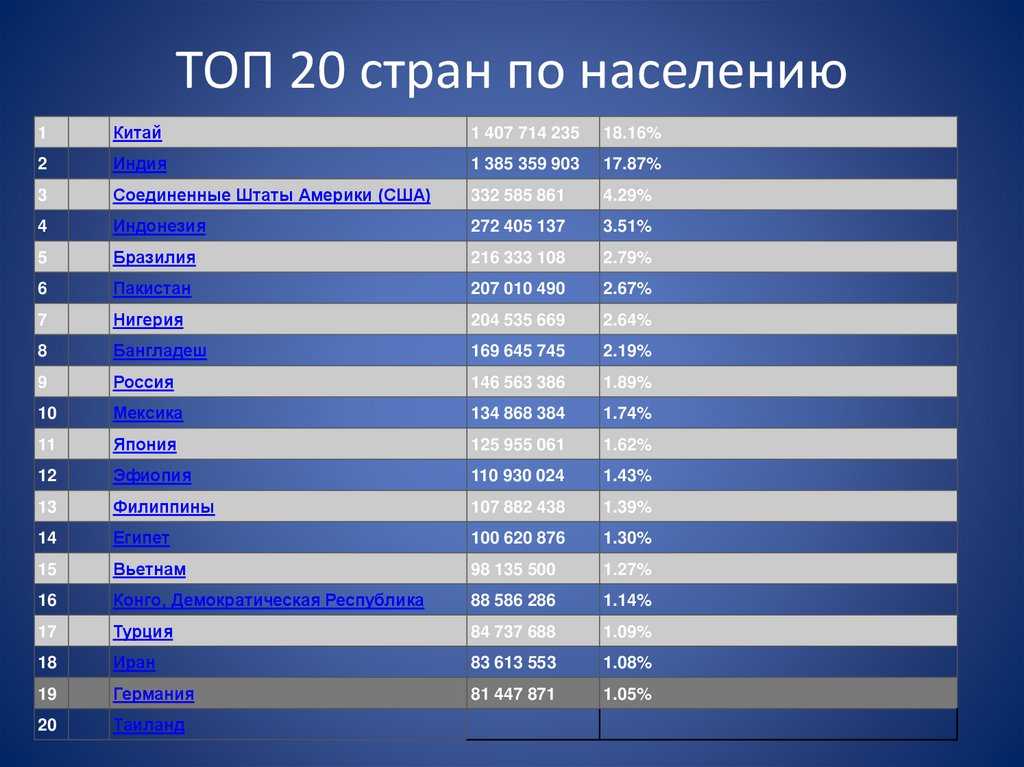

Такая скромная деталь вряд ли может разрушить теорию о глобальном демографическом заговоре, а именно к такой мысли подводят своих читателей авторы статей о 70–80-миллионном населении России. На основе всё того же «индекса зерна» они попытались вычислить реальную численность населения Индии, Китая и других крупнейших стран мира. Если верить конспирологам, то в КНР на самом деле живут не больше 500 млн человек (официально – 1,4 млрд), в Индии – 250 млн человек (официально – 1,3 млрд человек). Суммарная численность населения Земли, по мнению сторонников «зернового индекса», едва дотягивает до 1,5 млрд человек, хотя по официальным данным она превышает 7 миллиардов.

Если предположить, что всё это правда, то кому нужны такие глобальные манипуляции с цифрами? Последователи данной теории объясняют всё кознями «мирового правительства», которое стремится не допустить дальнейшего роста численности населения планеты, чтобы сохранить контроль над ней. Но очевидно, что создание такой масштабной иллюзии породило бы множество видимых противоречий, а не только несоответствие данных о производстве зерна официальной численности населения стран.

Но очевидно, что создание такой масштабной иллюзии породило бы множество видимых противоречий, а не только несоответствие данных о производстве зерна официальной численности населения стран.

Юрий ЛОЗА, певец:

– Поймите, нас дезинформируют! Нет китайских 1,5 млрд населения и нет 140 млн в России. Поймите, нет столько людей и быть их столько не может. Не успели люди нарожать такое количество потомства, как сейчас объявляется!

Люди и мясо

Главный аргумент конспирологов разбивается об очевидный факт: продуктовая корзина среднестатистического жителя России, Китая и США сильно отличается. Тонна зерна на человека в год – показатель, актуальный для стран с высокими доходами. И речь здесь идёт не столько о хлебе и макаронах. В эту тонну входят корма для мясо-молочной промышленности, сырьё для производства спирта и т.д. Давайте просто сравним. Потребление мяса в России составляет порядка 70–75 килограммов на человека в год. Значительная часть этого объёма приходится на курицу и свинину, для производства которых требуется меньше кормов, чем для говядины. Тем временем США являются мировым лидером по потреблению мяса – примерно 110 килограммов на человека в год, значительную часть которого составляет говядина. Именно по этой причине наша страна не испытывает острых проблем с продовольствием, при том, что по сравнению с 2017 годом урожай зерна снизился на 15,4 млн тонн, а его треть ушла на экспорт.

Значительная часть этого объёма приходится на курицу и свинину, для производства которых требуется меньше кормов, чем для говядины. Тем временем США являются мировым лидером по потреблению мяса – примерно 110 килограммов на человека в год, значительную часть которого составляет говядина. Именно по этой причине наша страна не испытывает острых проблем с продовольствием, при том, что по сравнению с 2017 годом урожай зерна снизился на 15,4 млн тонн, а его треть ушла на экспорт.

В Индии и Китае, где основной сельскохозяйственной культурой является рис и где стандарты бедности намного ниже, чем в России, тонну зерна на человека в год можно было бы считать показателем заоблачного богатства. При всём при этом конспирологи оперируют объёмами собственного производства зерна в этих странах и никак не учитывают объёмы импорта. Но, даже если бы эти расчёты были справедливыми, они абсолютно не вяжутся со статистикой по другим отраслям.

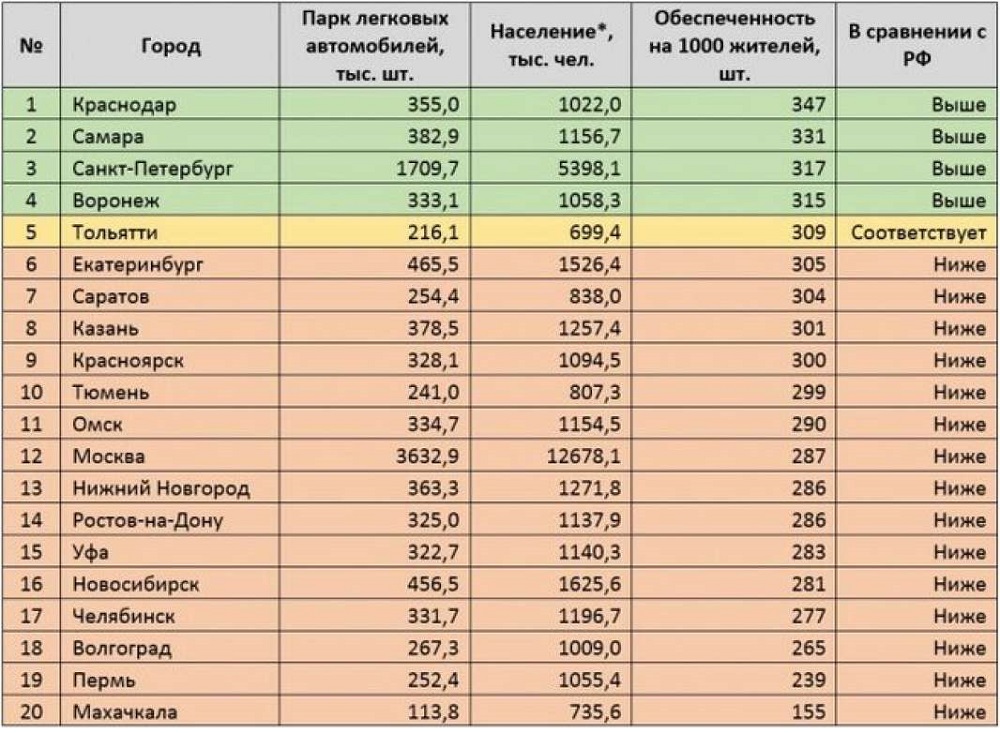

Если считать, что в России живут 70–80 млн человек, то у каждого второго россиянина есть собственный автомобиль. Кроме того, абсолютно у каждого жителя страны при таком раскладе должна быть карта Сбербанка и три sim-карты. Уточним: у каждого жителя территории РФ, включая младенцев и деревенских старушек. Вообще, если сравнить нашу численность населения с числом абонентов сотовой связи, то получится, будто Росстат недосчитался почти половины населения страны. Поверить в такое сложно.

Кроме того, абсолютно у каждого жителя страны при таком раскладе должна быть карта Сбербанка и три sim-карты. Уточним: у каждого жителя территории РФ, включая младенцев и деревенских старушек. Вообще, если сравнить нашу численность населения с числом абонентов сотовой связи, то получится, будто Росстат недосчитался почти половины населения страны. Поверить в такое сложно.

Гастарбайтеры или союзники?

Потому вернёмся к озвученной Владимиром Путиным цифре 160 млн жителей России. Как мы предположили, президент мог иметь в виду не только людей с российскими паспортами, но и мигрантов. Напомним цифры: на 1 января прошлого года Росстат насчитал в стране 146 млн 880 тыс. человек. В январе – ноябре 2018-го подразделения МВД зарегистрировали на территории России 16,5 млн иностранцев и лиц без гражданства. Если предположить, что все они остались у нас на длительный срок, то численность населения РФ действительно могла перевалить за 160 миллионов. Но с учётом деталей полицейского отчёта только 1,6 млн учтённых мигрантов получили патенты и разрешения на работу, 480 тыс. человек получили гражданство России или вид на жительство – такая версия выглядит не очень правдоподобной.

человек получили гражданство России или вид на жительство – такая версия выглядит не очень правдоподобной.

Более жизнеспособной выглядит другая версия, которую в числе прочих озвучил экономист Андрей Илларионов. Он обратил внимание на то, что в своём выступлении Путин назвал две цифры. Отвечая на один из вопросов, президент сказал: «На минуточку, у нас 146 млн граждан в России, а в странах НАТО – 600 млн, и вы считаете, что наша цель – управлять миром?» А дальше в ходе пресс-конференции он заявил следующее: «Совсем ещё недавно думали, что и страны такой больше нет, а оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 млн у нас проживает, это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем».

По мнению Илларионова, Владимир Путин провёл чёткую грань между теми, кто является гражданами РФ, и теми, кто ими не является, но считает себя частью нашего народа, живёт в России; имеет интересы, которые защищает Россия. Экономист предполагает, что те самые 13–14 млн человек – это суммарная численность населения Белоруссии (9,5 млн), ДНР и ЛНР (3,8 млн), а также Приднестровья и Южной Осетии. Андрей Илларионов считает, что юридической основой, позволившей Путину сделать подобное заявление, могла стать Военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии, подписание которой состоялось в Минске и Москве в ноябре и декабре ушедшего года. 2019-й обещает быть богатым на события.

Андрей Илларионов считает, что юридической основой, позволившей Путину сделать подобное заявление, могла стать Военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии, подписание которой состоялось в Минске и Москве в ноябре и декабре ушедшего года. 2019-й обещает быть богатым на события.

ЦИФРЫ

42,4 млн легковых автомобилей числилось в России на 1 января 2018 года (по данным агентства «Автостат»)

108,9 млн избирателей зарегистрировано в России по состоянию на начало февраля 2018 года (по данным ЦИК)

255 млн абонентов сотовой связи зарегистрировано на территории РФ

Российские демографы назвали число мигрантов для стабилизации населения страны — Общество

До 2100 года прирост численности мигрантов в России должен составлять от 390 тыс. до 1,1 млн ежегодно, чтобы численность населения не сокращалась. Такой диапазон прогнозов в зависимости от сценария естественной убыли российского населения дали эксперты Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник. Их статья опубликована в свежем выпуске журнала Новой экономической ассоциации, с ней ознакомились представители СМИ.

А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник. Их статья опубликована в свежем выпуске журнала Новой экономической ассоциации, с ней ознакомились представители СМИ.

Ученые рассчитали численность компенсаторной (замещающей) миграции — чистого количества прибывающих мигрантов для восполнения естественной убыли населения в трех сценариях при разных уровнях рождаемости, продолжительности жизни и оттока населения.

На чем основан прогноз?

Без миграционного притока ни один из них, даже благоприятный, не подразумевает значительного роста населения к концу века по сравнению с нынешней численностью. При негативном раскладе в ближайшие почти 80 лет страна будет нуждаться в 1,1 млн миграционного прироста ежегодно, а если его совсем убрать, то численность населения к 2100 году будет в два раза ниже, чем сейчас, — 67,4 млн человек.

Численность населения России сокращается с 2018 года, в 2022 году она упала на 533 тыс. человек и на 1 января 2023 года составила 146,45 млн человек, отчитывался Росстат. Согласно демографическому прогнозу до конца столетия, который Юмагузин и Винник давали летом 2022 года (в него включены последствия пандемии для продолжительности жизни), даже в среднем — наиболее вероятном сценарии — снижение численности населения будет продолжаться. К середине 2070-х годов она снизится до 131 млн человек, а к концу столетия восстановится лишь до 137,5 млн.

человек и на 1 января 2023 года составила 146,45 млн человек, отчитывался Росстат. Согласно демографическому прогнозу до конца столетия, который Юмагузин и Винник давали летом 2022 года (в него включены последствия пандемии для продолжительности жизни), даже в среднем — наиболее вероятном сценарии — снижение численности населения будет продолжаться. К середине 2070-х годов она снизится до 131 млн человек, а к концу столетия восстановится лишь до 137,5 млн.

В их прогноз и так включен миграционный прирост наряду с ожидаемыми показателями рождаемости, смертности, продолжительности жизни. Однако в двух из трех сценариев этого недостаточно, чтобы сохранить сегодняшний уровень численности населения. Поэтому эксперты рассчитали объем компенсаторной миграции, который теоретически позволит поддерживать численность в районе 146 млн человек к концу столетия.

За базу прогноза эксперты брали численность населения на начало 2021 года. Последствия специальной военной операции на Украине в расчетах не учтены. Но эксперты оговариваются, что эти обстоятельства отразятся на всех демографических процессах. «Поэтому стоит ожидать несколько большего, чем прогнозируется, масштаба естественной убыли, а также увеличения потоков эмиграции и иммиграции — степень их влияния еще предстоит оценить, тем более что военные действия на момент написания статьи еще продолжались», — пишут они.

Но эксперты оговариваются, что эти обстоятельства отразятся на всех демографических процессах. «Поэтому стоит ожидать несколько большего, чем прогнозируется, масштаба естественной убыли, а также увеличения потоков эмиграции и иммиграции — степень их влияния еще предстоит оценить, тем более что военные действия на момент написания статьи еще продолжались», — пишут они.

Сколько мигрантов нужно для восполнения населения?

Три сценария демографического прогноза эксперты ВШЭ дополнили расчетами, сколько мигрантов в 2021—2100 годах нужно привлекать, чтобы население России не падало ниже 146 млн.

- Высокий сценарий (самый оптимистичный) предполагает рождаемость до 2,5 ребенка на одну женщину, рост к 2100 году продолжительности жизни до 85,7 года у мужчин и 90,5 года у женщин и миграционный прирост до 430 тыс. человек ежегодно. В этом случае компенсаторная миграция требуется лишь до 2036 года, а среднее ее значение за ближайшие 80 лет даже отрицательное.

- Средний вариант характеризуется рождаемостью до 1,85 ребенка на одну женщину к концу прогнозного периода и ростом продолжительности жизни до 80,3 года у мужчин и 86,7 года у женщин и ежегодным миграционным приростом в 250 тыс. человек. Для поддержания численности населения должно прибывать в чистом виде 390 тыс. человек в год. При этом в первые годы прогнозного периода их должно быть больше — около 900 тыс.

- Низкий сценарий отражает пессимистические взгляды на рождаемость: снижение рождаемости до 1,4 ребенка на одну женщину к 2023 году и сохранение этого уровня до конца века, смертность в возрасте 74,9 года у мужчин и 83,6 года у женщин и миграционный прирост менее 100 тыс. человек, который к концу периода и вовсе сокращается до 60 тыс. человек. До конца века понадобится по 1,1 млн миграционного притока ежегодно.

В течение ближайших лет «ввиду невозможности достижения таких высоких значений компенсаторной миграции можно сделать вывод, что даже при самых благоприятных сценариях рождаемости и смертности в России ожидается снижение численности населения», указывают авторы.

По итогам 2022 года продолжительность жизни в России составила 72,76 года, увеличившись на 2,7 года по сравнению с 2021 годом. Для женщин показатель увеличился на 3,3 года, до 77,8, а для мужчин — на 2 года, до 67,6, следует из данных Росстата. Суммарный коэффициент рождаемости в стране, отражающий среднее количество рождений на одну женщину репродуктивного возраста, составил 1,42 против 1,5 в 2021 году. Миграционный прирост населения России в прошлом году сократился на порядок, составив 61,9 тыс. человек, или 0,4 на тысячу человек постоянного населения (в 2021 году было почти 430 тыс. человек миграционного прироста). Цифра за 2022 год была скорректирована статистической службой с учетом итогов Всероссийской переписи населения-2020.

Миграционный прирост 2022 года компенсировал естественную убыль населения (минус 594,6 тыс. человек) всего на 10,4%, писала старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Екатерина Щербакова. Правда, часть беспрецедентно низкого прошлогоднего миграционного прироста объясняется переносом 200 тыс. «выбытий» мигрантов со второго полугодия 2021 года на первое полугодие 2022 года, в связи с антиковидным продлением срока действия документов мигрантов до 31 декабря 2021 года. В целом методология миграционного учета в России давно вызывает критику, а под «выбытиями» в нем подразумеваются не фактические отъезды, а прекращение временной регистрации.

«выбытий» мигрантов со второго полугодия 2021 года на первое полугодие 2022 года, в связи с антиковидным продлением срока действия документов мигрантов до 31 декабря 2021 года. В целом методология миграционного учета в России давно вызывает критику, а под «выбытиями» в нем подразумеваются не фактические отъезды, а прекращение временной регистрации.

Перспективы замещения убыли мигрантами

Тема замещающей миграции была поднята ООН в конце 1990-х годов, и для России, переживающей кризис, оценка такой миграции была также большой — не менее 500 тыс. человек в год, отмечает завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ирина Калабахина. Но следующие 15 лет Россия имела успех в демографической динамике и расчеты про миллионы мигрантов потеряли актуальность, добавляет она.

«Но в любом случае это теория. На практике реализовать 100% замещения естественной убыли населения мигрантами можно только при небольших размерах убыли. Такие случаи в истории современной России были, когда до 50% естественной убыли компенсировалось миграционным приростом — за счет массовых миграций из стран СНГ после распада СССР», — говорит эксперт.

Такие случаи в истории современной России были, когда до 50% естественной убыли компенсировалось миграционным приростом — за счет массовых миграций из стран СНГ после распада СССР», — говорит эксперт.

Без миграции современные развитые страны не смогут поддерживать численность населения на стабильном уровне только за счет естественного прироста. «Но стоит вопрос: мы хотим восполнить население вообще или дефицит трудоспособного населения? Тогда нужно больше молодых, а не пожилых. А в этом способна помочь дружественная миграционная политика, особенно в условиях нарастающей борьбы за умы и руки между „стареющими“ странами», — рассуждает она. В 2022 году число работников до 35 лет в России сократилось на 1,3 млн — максимум за всю историю статистических наблюдений.

Прогнозировать динамику естественной убыли населения сложно, но ясно, что миграционный прирост в обозримые десятилетия лишь частично сможет компенсировать естественную убыль населения России, полагает научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Игорь Ефремов. Иммиграция в страну экономически выгодна государству, солидарен он с Калабахиной. Но для эффективной интеграции мигрантов в общество нужны несколько условий: готовность местного населения принимать иностранцев, привлекательный уровень экономического развития страны, достаточное количество потенциальных мигрантов в странах исхода, рассуждает он.

Е. Т. Гайдара Игорь Ефремов. Иммиграция в страну экономически выгодна государству, солидарен он с Калабахиной. Но для эффективной интеграции мигрантов в общество нужны несколько условий: готовность местного населения принимать иностранцев, привлекательный уровень экономического развития страны, достаточное количество потенциальных мигрантов в странах исхода, рассуждает он.

По его словам, в ситуации России по всем трем пунктам либо есть, либо прогнозируются в ближайшем будущем серьезные проблемы. «Российское общество достаточно ксенофобно настроено по отношению к мигрантам. Сохраняется дефицит работников, но зарплаты с каждым годом становятся все менее конкурентными на фоне растущих зарплат в других странах. Эмиграционный потенциал стран, откуда в Россию прибывает большинство мигрантов, не бесконечный. По мере роста собственной экономики и доходов населения желающих переехать в Россию будет становиться все меньше», — заключил он.

WEACOM.RU

Японские традиционные ремесла борются за выживание в связи с сокращением населения страны: NPR

Ёсикадзу Нэцуно (слева) наблюдает, как его сын Шиничи забивает толстую стопку специальной бумаги. Между каждым листом находится тонкий слой сусального золота. «Мой сын собирается взять на себя этот бизнес, поэтому в нашем случае у нас был преемник», — говорит Нэцуно. «Многим другим семьям ремесленников в Канадзаве повезло меньше».

Между каждым листом находится тонкий слой сусального золота. «Мой сын собирается взять на себя этот бизнес, поэтому в нашем случае у нас был преемник», — говорит Нэцуно. «Многим другим семьям ремесленников в Канадзаве повезло меньше».

Джеки Нортэм/NPR

скрыть заголовок

переключить заголовок

Джеки Нортэм/NPR

Ёсикадзу Нэцуно (слева) наблюдает, как его сын Шиничи забивает толстую стопку специальной бумаги. Между каждым листом находится тонкий слой сусального золота. «Мой сын собирается взять на себя этот бизнес, поэтому в нашем случае у нас был преемник», — говорит Нэцуно. «Многим другим семьям ремесленников в Канадзаве повезло меньше».

Джеки Нортэм/NPR

Азия

Как низкая рождаемость в Японии угрожает многовековым традициям и навыкам

КАНАЗАВА, Япония. В тесной комнате Шиничи Нэцуно сидит, скрестив ноги, на тонком коврике и направляет стопку специальной бумаги, которую отбивает механический молоток. Между каждым листом находится небольшой квадрат из сусального золота.

В тесной комнате Шиничи Нэцуно сидит, скрестив ноги, на тонком коврике и направляет стопку специальной бумаги, которую отбивает механический молоток. Между каждым листом находится небольшой квадрат из сусального золота.

Стопку будут бить в течение нескольких дней, пока сусальное золото не станет тонким. Затем его можно наносить на украшения, святыни и даже на еду.

Все, что связано с сусальным золотом, требует большого мастерства и времени. «Большая часть процесса выполняется вручную, даже сама бумага», — говорит Йошикадзу Нэцуно, владелец этой небольшой семейной компании.

«Мы замачиваем бумагу в смеси щелочи, яичных белков и рисовой золы», — говорит он. «Ее неоднократно замачивают и сушат в течение одного года, что помогает сделать ее долговечной. Затем бумагу выковывают примерно три месяца, чтобы сделать ее гладкой». Затем они используют его, чтобы прижать сусальное золото.

Нэцуно говорит, что чем ровнее бумага, тем лучше сусальное золото. 75-летний мужчина работает с сусальным золотом уже шесть десятилетий, следуя по стопам своего отца и деда. Его крошечная фабрика на самом деле не более чем маленькая хижина за его домом в Канадзаве.

Его крошечная фабрика на самом деле не более чем маленькая хижина за его домом в Канадзаве.

Бамбуковые пинцеты используются для сбора кусочков тонкого листового золота на фабрике Хакуити. Он будет применен к картине.

Джеки Нортэм/NPR

скрыть заголовок

переключить заголовок

Джеки Нортэм/NPR

Город на западе Японии производит почти все сусальное золото страны. Но теперь отрасль находится под угрозой, потому что не хватает молодых людей, стремящихся взять на себя управление бизнесом.

Та же ситуация разыгрывается по всей Японии, где десятилетия снижения рождаемости привели к кризису для десятков тысяч малых семейных предприятий. Все, начиная от ресторанов и гаражей и заканчивая ремонтными мастерскими и небольшими фабриками, приходит в упадок с угрожающей скоростью, потому что стареющих владельцев некому взять на себя.

Ясухиро Очиаи, адъюнкт-профессор Университета Сидзука, специализирующийся на так называемой преемственности бизнеса, говорит, что малые предприятия являются двигателем экономики Японии. Многие из них управляются людьми старше 70 лет.

Очиаи говорит, что в Японии насчитывается около 4 миллионов малых и средних компаний, но их число стремительно сокращается, согласно недавнему отчету правительства, примерно 40 000 разоряются каждый год.

«Если так будет продолжаться, это окажет большое влияние на экономику Японии», — говорит он. «Когда эти предприятия закрываются из-за отсутствия преемника, теряются навыки и технологии. Это также наносит ущерб местной экономике».

Также в опасности вековые традиции и навыки, передаваемые из поколения в поколение.

Нэцуно из мастерской по производству сусального золота говорит, что в прошлом сыновья вполне естественно перенимали бизнес у своих отцов в Канадзаве.

«Мой сын собирается взять на себя этот бизнес, так что в нашем случае у нас был преемник», — говорит он. «Многим другим семьям ремесленников в Канадзаве не так повезло… и они разорились».

«Многим другим семьям ремесленников в Канадзаве не так повезло… и они разорились».

Ёсикадзу Нэцуно (справа) демонстрирует сплющенный кусок сусального золота на своей небольшой фабрике в Канадзаве, а его сын Шиничи наблюдает за этим.

Джеки Нортэм/NPR

скрыть заголовок

переключить заголовок

Джеки Нортэм/NPR

Нэцуно говорит, что когда он был молод, в Канадзаве было более 300 мастеров по сусальному золоту. Сейчас их меньше 20.

Но есть шаги, чтобы остановить волну, включая новую программу местного правительства по обучению ремесленников в Канадзаве.

Мио Окетани проходит обучение на фабрике Нэцуно. 24-летняя девушка говорит, что она в восторге, хотя и признает, что немного нервничает, управляя молотком, где один промах может стоить вам большого пальца.

«В университете я изучала японскую живопись и обнаружила, что золотая фольга используется в красках и артефактах», — говорит она. «Это красиво, и поэтому я хотел стать мастером, чтобы делать золотую фольгу, чтобы сохранить эти навыки».

Сотрудник фабрики Hakuichi наносит на картину сусальное золото.

Джеки Нортэм/NPR

скрыть заголовок

переключить заголовок

Джеки Нортэм/NPR

Но каждые три года к программе обучения допускаются только четыре новых абитуриента. Наохиса Ямага, генеральный секретарь Кооперативной ассоциации торговли и промышленности сусального золота, говорит, что на то, чтобы стать полноценным мастером, может уйти не менее десяти лет.

«Честно говоря, мы не знаем, что произойдет в будущем, — говорит он. «Все зависит от желания этих четырех стажеров — хотят ли они остаться в этом бизнесе».

Он говорит, что многие молодые люди хотят работать белыми воротничками, где они могут зарабатывать больше денег, а не ремесленниками.

«Кроме того, спрос на сусальное золото падает», — говорит он. «Раньше его использовали для буддийских храмов и алтарей, но сейчас их не так много».

Ямага говорит, что отрасли необходимо делать больше для освоения новых рынков в Японии и других странах.

Напротив скромной фабрики по производству сусального золота Нэцуно находится компания Hakuichi, производящая изделия из сусального золота. Это элегантное современное двухэтажное здание с окнами от пола до потолка.

Вестибюль сверкает сусальным золотом: керамика, картины, даже косметика. По словам гида, зеркала в женском туалете украшены сусальным золотом, чтобы напомнить сотрудникам о ценности и разнообразии их продукции, чьи тени для век также украшены золотыми крапинками.

В фабричном цеху рабочие кропотливо покрывают сусальным золотом часы и керамические счастливчики, предназначенные для Китая.

Генеральный директор Hakuichi, Тацуя Асано, говорит, что предпринимаются попытки повысить привлекательность изделий из сусального золота даже среди других японских компаний.

«Обычно они не понимают, что мы здесь делаем, — говорит он. «Но как только они увидят наш ассортимент продукции, они как бы меняют свое мнение, уважая то, что мы делаем».

Тайна того, почему у японцев так мало детей

Бизнес

Многие указывают на неромантичность 20-летнего возраста и выход женщин на рынок труда, но упускается из виду фактор, с которым молодые мужчины сталкиваются при поиске стабильной, хорошо оплачиваемой работы.

Алана СемуэлсКрис МакГрат / Гетти

Сохраненные истории

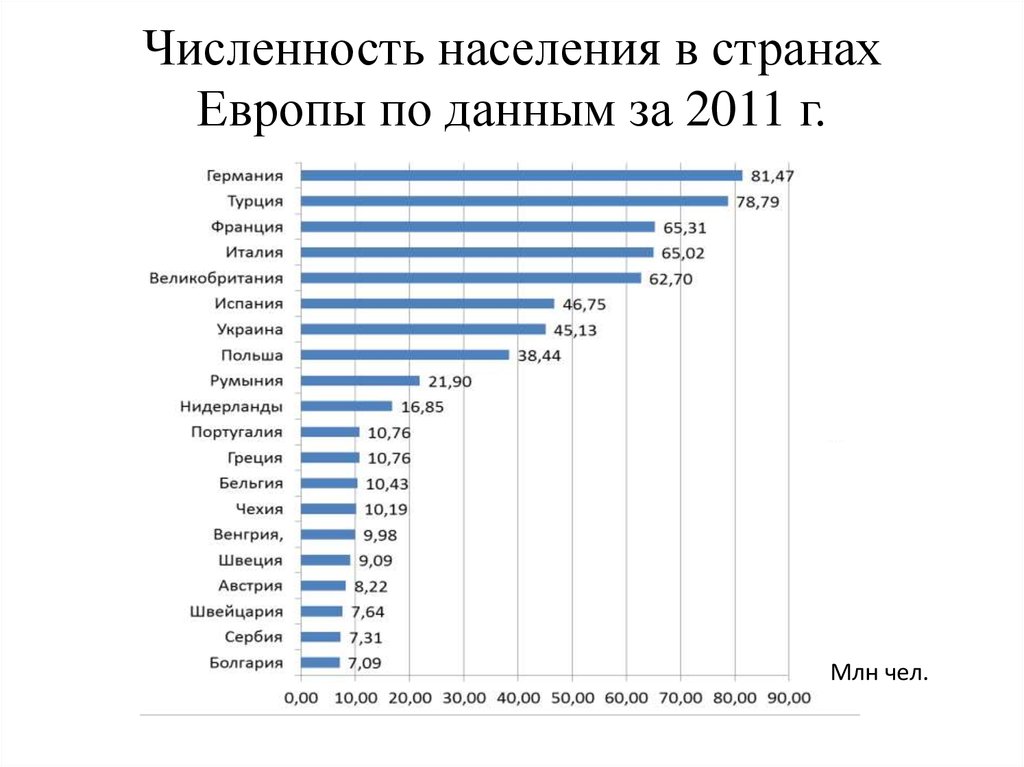

ТОКИО — Население Японии сокращается. Впервые с тех пор, как правительство начало отслеживать более века назад, в прошлом году родилось менее 1 миллиона человек, поскольку население страны сократилось более чем на 300 000 человек. Вину уже давно возлагают на японскую молодежь, которую обвиняют в недостаточном сексе, и на женщин, которые, как гласит повествование, ставят свою карьеру выше мыслей о женитьбе и создании семьи.

Вину уже давно возлагают на японскую молодежь, которую обвиняют в недостаточном сексе, и на женщин, которые, как гласит повествование, ставят свою карьеру выше мыслей о женитьбе и создании семьи.

Но есть и другое, более простое объяснение низкой рождаемости в стране, имеющее значение для Соединенных Штатов: рождаемость в Японии может падать из-за того, что в экономике страны меньше хороших возможностей для молодежи, особенно мужчин. В стране, где мужчины по-прежнему должны быть кормильцами и поддерживать семьи, нехватка хорошей работы может привести к созданию класса мужчин, которые не женятся и не заводят детей, потому что они — и их потенциальные партнеры — знают, что они не могут себе этого позволить. к.

«Гендерные вопросы в значительной степени соответствуют мировым тенденциям — мужчинам приходится труднее», — говорит Энн Эллисон, профессор культурной антропологии в Университете Дьюка, редактировавшая недавний сборник научных эссе Япония: опасное будущее . «Рождаемость падает, даже коэффициент спаривания падает. И люди скажут, что причина № 1 — экономическая незащищенность».

«Рождаемость падает, даже коэффициент спаривания падает. И люди скажут, что причина № 1 — экономическая незащищенность».

Это может показаться удивительным в Японии, стране, где экономика в настоящее время кипит, а уровень безработицы ниже 3 процентов. Но сокращение экономических возможностей связано с более широкой тенденцией, которая носит глобальный характер: рост неустойчивой занятости. С послевоенных лет в Японии существовала традиция «постоянной занятости», как ее обычно называют эксперты по труду, когда мужчины начинали свою карьеру с работы, которая давала им хорошие льготы, надежное повышение и понимание того, что, если они будут усердно работать, они смогут сохранить работу до выхода на пенсию. Теперь, по словам Джеффа Кингстона, профессора японского кампуса Университета Темпл и автора нескольких книг о Японии, около 40 процентов японской рабочей силы являются «нерегулярными», то есть они не работают в компаниях, где у них есть стабильная работа для их целые карьеры, а вместо этого объединяют временные и неполный рабочий день с низкой заработной платой и без каких-либо льгот. (Такие временные работники учитываются в государственной статистике как занятые.) Только около 20 процентов нелегальных работников могут перейти на постоянную работу в какой-то момент своей карьеры. По словам Кингстона, с 19С 95 по 2008 год количество штатных работников в Японии сократилось на 3,8 млн, а число нелегальных работников увеличилось на 7,6 млн.

(Такие временные работники учитываются в государственной статистике как занятые.) Только около 20 процентов нелегальных работников могут перейти на постоянную работу в какой-то момент своей карьеры. По словам Кингстона, с 19С 95 по 2008 год количество штатных работников в Японии сократилось на 3,8 млн, а число нелегальных работников увеличилось на 7,6 млн.

Нерегулярных работников в Японии иногда называют «фритерами», что является комбинацией слова фриланс и немецкого слова arbeiter , что означает «рабочий». По словам Кингстона, рост количества нелегальных рабочих в Японии начался в 1990-х годах, когда правительство пересмотрело трудовое законодательство, чтобы разрешить более широкое использование временных и контрактных работников, нанятых фирмами-посредниками. Затем, когда глобализация заставила компании сокращать расходы, они все больше полагались на временную рабочую силу, и эта тенденция усилилась во время Великой рецессии. «Это важное новое событие в парадигме трудоустройства в Японии, поскольку новым выпускникам становится все труднее закрепиться на карьерной лестнице в качестве постоянных сотрудников», — пишут Кингстон и Мачико Осава, профессор Японского женского университета, в книге «Риск и последствия». : меняющаяся японская парадигма занятости», эссе в Япония: опасное будущее .

: меняющаяся японская парадигма занятости», эссе в Япония: опасное будущее .

В культуре, которая уделяет такое внимание мужчинам как кормильцам, это имеет серьезные последствия для брака и деторождения. Мужчины, не имеющие постоянной работы, не считаются желательными брачными партнерами; даже если пара хочет пожениться и оба имеют нерегулярную работу, их родители, скорее всего, будут против этого, по словам Рёсуке Нисиды, профессора Токийского технологического института, который писал о безработице среди молодых рабочих. По данным Kingston, около 30 процентов нерегулярных работников в возрасте 30 лет состоят в браке по сравнению с 56 процентами штатных сотрудников корпораций. «В Японии существует такое представление, что мужчина должен получить постоянную работу, — говорит Нисида. «Если вы закончите учебу и не найдете работу в качестве обычного сотрудника, люди будут смотреть на вас как на неудачника». По словам Нисиды, существует даже шутливая японская настольная игра под названием «Адская игра жизни», в которой люди, не получившие постоянной работы, борются до конца игры.

Женщины, ищущие работу на полный рабочий день, часто также оказываются на нерегулярной работе, что также влияет на содержание семьи, поскольку график работы непредсказуем, а оплата низкая. Но в большей степени препятствием для брака является отсутствие у мужчины хорошей работы — примерно 70 процентов женщин увольняются с работы после рождения первого ребенка и какое-то время зависят от зарплаты мужа.

Женщины в больших городах Японии говорят, что устали от нехватки доступных мужчин. Находясь в Токио, я посетил мероприятие, организованное компанией Zwei, занимающейся сватовством. Десятки женщин собрались в небольшой студии, чтобы пройти кулинарный мастер-класс с блюдами из префектуры Миядзаки на юге Японии. Мероприятие было частью инициативы Цвей, направленной на то, чтобы заинтересовать женщин и мужчин жизнью за пределами Токио. Бизнес-модель Zwei основана на подборе женщин в крупных городах Японии и мужчин в других регионах страны, где мужчины с большей вероятностью получат хорошую работу и будут считаться жизнеспособными партнерами. «Мужчины в этом городе не очень мужественны и не хотят жениться, — сказал мне Коута Такада, сотрудник Zwei. Недавний опрос японцев в возрасте от 18 до 34 лет показал, что почти 70 процентов неженатых мужчин и 60 процентов незамужних женщин не состоят в отношениях.

«Мужчины в этом городе не очень мужественны и не хотят жениться, — сказал мне Коута Такада, сотрудник Zwei. Недавний опрос японцев в возрасте от 18 до 34 лет показал, что почти 70 процентов неженатых мужчин и 60 процентов незамужних женщин не состоят в отношениях.

Я также посетил офис POSSE, группы, созданной выпускниками колледжей, которые хотели создать профсоюз для молодежи. Харуки Конно, президент группы, рассказал мне, что некоторые молодые люди, работающие нерегулярно, становятся так называемыми «беженцами из интернет-кафе» — людьми, которые живут в крошечных кабинках, которые можно арендовать на ночь в японских интернет-кафе. (Фотограф Шихо Фукада задокументировал жизнь этих «беженцев».) Другие, у которых нелегальная работа, живут со своими родителями или получают пособие.

Даже «хорошая» работа в Японии может быть жестокой.

POSSE подсчитала, что нерегулярные работники зарабатывают в среднем около 1800 долларов в месяц, но большую часть этих денег тратят на аренду жилья, выплату кредитов на обучение в колледже и взносы в японскую программу социального обеспечения. Это не оставляет им много времени на жизнь. Он сказал мне, что около четверти выпускников японских колледжей — доля, примерно соответствующая доле студентов, поступивших в известные университеты, — настроены на хорошую работу на всю жизнь. Все остальные, по его словам, борются. «Мужчины в возрасте 20 лет не представляют себе семью или дом, — сказал мне Макото Ивахаши, еще один член POSSE. «Большинство из них считают, что это просто нереально».

Это не оставляет им много времени на жизнь. Он сказал мне, что около четверти выпускников японских колледжей — доля, примерно соответствующая доле студентов, поступивших в известные университеты, — настроены на хорошую работу на всю жизнь. Все остальные, по его словам, борются. «Мужчины в возрасте 20 лет не представляют себе семью или дом, — сказал мне Макото Ивахаши, еще один член POSSE. «Большинство из них считают, что это просто нереально».

Всплеск нестандартных рабочих мест не только создает проблемы для людей, работающих на этих работах. Это также привело компании к мысли, что они могут плохо обращаться со своими постоянными работниками, потому что этим работникам очень повезло, что у них есть работа, сказал мне Конно. Зная, что люди в возрасте от 20 до 30 лет отчаянно пытаются получить постоянную работу, компании нанимают много молодых людей и заставляют их работать долгие часы за небольшую плату за сверхурочную работу или вовсе без нее, предполагая, что большинство из них не сможет выжить в суровых условиях, Конно. сказал. В Японии давно существует культура переутомления — есть даже японское слово 9.0147 karoshi , за смерть от переутомления, но Конно говорит, что ситуация ухудшилась после Великой рецессии, поскольку компании осознали, что в Японии трудно найти хорошую работу, и поэтому сильнее подталкивают своих сотрудников.

сказал. В Японии давно существует культура переутомления — есть даже японское слово 9.0147 karoshi , за смерть от переутомления, но Конно говорит, что ситуация ухудшилась после Великой рецессии, поскольку компании осознали, что в Японии трудно найти хорошую работу, и поэтому сильнее подталкивают своих сотрудников.

Конно опубликовал книгу в 2012 году, Evil Corporations: The Monsters Eating Up Japan, , в которой использовалась фраза «Burakku Kigyo », которая примерно переводится как «темные компании» или «злые корпорации» — для описания фирм, занимающихся таким образом преимущество работников. Эта фраза с тех пор стала модным словечком в Японии. Группа журналистов и защитников профсоюзов теперь присуждает награду Burraku Kigyo of the Year компании, которая хуже всего обращается со своими работниками. (В 2015 году награду получила компания Seven-Eleven Japan.) «Рядовому сотруднику найти такую работу труднее, а те, кто занимается наймом, имеют преимущество в том, чтобы максимально эксплуатировать работников», — сказал Конно.

В результате даже «хорошая» работа в Японии может быть жестокой. Люди, которые держат их, могут зарабатывать достаточно денег, чтобы содержать семьи, но у них часто не хватает времени на свидания или на что-то другое, кроме как работать, спать и есть. Многие настолько напряжены, что едва могут функционировать. В POSSE я познакомился с молодым человеком по имени Джоу Мацубара, который окончил Риккио Дайгаку, престижный частный колледж в Японии. Мацубара, выходец из семьи рабочего класса, думал, что осуществил японскую мечту, когда окончил колледж и устроился на работу в Daiwa House Group, японскую строительную компанию.

Компания рекламировала себя как отличное место для работы, но Мацубара, который был борцом в колледже, сказал мне, что вскоре стало очевидно, что это совсем не так. Хотя сотрудники компании ушли с работы в 19:00. на бумаге Мацубара сказал, что ему приходилось работать до поздней ночи почти каждый день. Сотрудники должны были уходить в 19:00, даже если они все еще работали, и им были выданы iPad, чтобы они могли делать это, даже если их не было в офисе на собраниях. По его словам, если они не подписывались, им звонили на мобильные телефоны и резко просили немедленно выйти, но продолжать работать. «Количество времени, которое вы на самом деле работаете, и количество времени, которое записано, что вы работаете, абсолютно не связаны друг с другом», — сказал он. У Мацубары почти не было выходных, и он должен был посещать курсы для получения сертификатов по недвижимости по вторникам и средам, которые, как ему сказали, были свободными днями. Такой образ жизни делал свидания невозможными. По его словам, ближе всего он подходил к женщинам, когда его босс таскал его в кабаре-клубы, а затем заставлял платить по счетам.

По его словам, если они не подписывались, им звонили на мобильные телефоны и резко просили немедленно выйти, но продолжать работать. «Количество времени, которое вы на самом деле работаете, и количество времени, которое записано, что вы работаете, абсолютно не связаны друг с другом», — сказал он. У Мацубары почти не было выходных, и он должен был посещать курсы для получения сертификатов по недвижимости по вторникам и средам, которые, как ему сказали, были свободными днями. Такой образ жизни делал свидания невозможными. По его словам, ближе всего он подходил к женщинам, когда его босс таскал его в кабаре-клубы, а затем заставлял платить по счетам.

Через год долгие часы работы и стресс начали сказываться на его здоровье. У Мацубары были проблемы со сном, и он начал слышать голоса. По его словам, он впал в депрессию, потому что опыт, который он ожидал от обычной работы, и его собственный опыт сильно отличались. Мацубара сказал мне, что его несколько раз доставляли в больницу на машине скорой помощи, потому что он не мог дышать. В конце концов, у него случился нервный срыв. Он сказал, что компания вынудила его уйти в отставку, а затем заставила вернуть деньги, которые он сэкономил, живя в общежитии компании. (Daiwa House не ответила на запрос о комментариях.) Сейчас Мацубара живет на пособие. «Моя жизнь, которая шла гладко и планомерно, была разрушена Daiwa House», — сказал он. Он подсчитал, что из 800 человек, которые начинали с ним в Daiwa House, 600 уволились.

В конце концов, у него случился нервный срыв. Он сказал, что компания вынудила его уйти в отставку, а затем заставила вернуть деньги, которые он сэкономил, живя в общежитии компании. (Daiwa House не ответила на запрос о комментариях.) Сейчас Мацубара живет на пособие. «Моя жизнь, которая шла гладко и планомерно, была разрушена Daiwa House», — сказал он. Он подсчитал, что из 800 человек, которые начинали с ним в Daiwa House, 600 уволились.

Конечно, Япония не уникальна тем, что есть работники, которые говорят, что их работодатели оскорбляют их и перегружают работой. И это не единственная страна, в которой наблюдается увеличение числа временных работников в сегодняшней экономике. Но есть несколько вещей, которые отличают Японию от США и других стран с развитой экономикой. Во-первых, постоянная занятость по-прежнему высоко ценится в японской культуре, настолько, что люди, которые не могут найти постоянную работу, независимо от их квалификации, часто подвергаются критике, чего в других странах быть не может. «Существует тенденция обвинять кого-то, у кого нет работы, — сказал Нисида, профессор.

«Существует тенденция обвинять кого-то, у кого нет работы, — сказал Нисида, профессор.

Во-вторых, в Японии широко распространена тяжелая и долгая работа, а уйти раньше начальника считается грубым. Люди, жалующиеся на долгий рабочий день, могут не найти большого сочувствия со стороны друзей и членов семьи, не говоря уже о правительстве. Наконец, по словам Конно, Япония — это страна, в которой профсоюзы слабы и часто сосредоточены на сотрудничестве с компаниями и сохранении существующих хороших рабочих мест, а не на борьбе за всех рабочих. «Профсоюзы здесь для компаний — они неэффективны», — сказал он.

Но проблемы Японии имеют последствия для Соединенных Штатов, где временные рабочие места являются обычным явлением, а власть профсоюзов с каждым годом слабеет. Как я уже писал ранее, мужчины во многих регионах страны испытывают трудности из-за упадка производства и опиоидной эпидемии. И исследования показали, что по мере того, как ухудшаются экономические перспективы мужчин, уменьшаются и их шансы на вступление в брак. Коэффициент рождаемости в США уже находится на историческом минимуме, и ухудшение экономических условий для мужчин может еще больше его подавить.

Коэффициент рождаемости в США уже находится на историческом минимуме, и ухудшение экономических условий для мужчин может еще больше его подавить.

Администрация премьер-министра Синдзо Абэ обратила внимание на рост количества некачественных рабочих мест в Японии, но критики говорят, что администрация делает недостаточно. Правительственная комиссия по реформе труда предложила ограничить количество сверхурочных часов, которые компании могут по закону требовать от людей, до 100 часов в месяц. А в этом году правительство Японии впервые опубликовало список из более чем 300 компаний, нарушивших трудовое законодательство, в надежде, что публичное осуждение компаний заставит их изменить свою политику. Но в целом администрация Абэ выступает за бизнес и против регулирования, и, по словам Кингстона из Temple, немногие из ее реформ привели к каким-либо реальным изменениям.

Администрация Абэ и Япония в целом давно пообещали решить проблемы падения рождаемости в стране. Многие из этих обещаний направлены на то, чтобы помочь женщинам лучше совмещать работу и семью, что, безусловно, является частью проблемы.

Leave a Reply