Сравнение экономических отношений России и Китая со странами Центральной Азии | Рахимов

1. Алимов, Р.М., Арифханов, Ш.Р., Ризаев, С.Р., Толипов, Ф.Ф. (2002), Центральная Азия: геоэкономика, геополитика, безопасность, Ташкент.

2. Ауелбаев, Б.А. (2016), Центральная Азия – 2020: четыре стратегических концепта, Астана.

3. Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии. В будущее без барьеров: региональное сотрудничество в области человеческого развития и обеспечения человеческой безопасности (2005), Региональное бюро ПРООН по странам Европы и странам Содружества Независимых Государств, режим доступа: https://www.un.org/ru/development/hdr/central_asia_2005.pdf (дата обращения: 20.03.2021).

4. Икромов, Д.З. (2019), Международная миграция из стран Центральной Азии в Россию: оценка влияния на социально-экономическое развитие, Душанбе.

5. Казанцев, A.A., Звягельская, И.Д., Кузьмина, Е.М., Лузянин, С.Г. (2016), “Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии”, Российский совет по международным делам (РСМД), № 28, Москва.

6. Кара-Мурза, С.Г. (2002), Белая книга, Экономические реформы в России 1991-2001, Мocква.

7. Карицкая, И.М., Ситникова, Я.В., Маркасова, О.А. (2017), “Торговые отношения России и Китая – ключевые стратегические инициативы”, Международный научно-исследовательский журнал, № 2 (56), часть 3, сc. 24-28.

8. Лифань, Л., Шиу, Д. (2004), “Геополитические интересы России, США и Китая в Центральной Азии”, Центральная Азия и Кавказ, Швеция, № 3, cc. 161-168.

9. Лузянин, C.Г. (2018), Россия – Китай: формирование обновленного мира, Москва.

10. Малева, Т.М. (2019), Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 – апрель 2019, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва.

11. Наумкин, В.В., Звягельская, И.В., Войко, Е.В., Грозин, А.В., Коргун, В.Г., Кузьмина, Е.М., Малышева, Д.Б., Притчин, С.А., Хейфец, Б.А. (2013), “Интересы России в Центральной Азии: содержание перспективы, ограничители”, Российский совет по международным делам (РСМД), №10, Москва.

12. Пластинина, Л.И., Корзин, Н.С. (2020), “Железнодорожный транспорт в транспортной системе накануне распада СССР”, История и перспективы развития транспорта на севере России, № 1, cc. 62-64.

13. Синицина, И. (2012), Экономическое взаимодействие России и стран Центральной Азии: тенденции и перспективы, Высшая школа развития, Институт государственного управления и политики Университета Центральной Азии (Кыргызстан), доклад № 5.

14. Султанов, Б.К. (2019), Инициатива «Один пояс и один путь» и перспективы социально-экономического и общественнополитического развития стран Центральной Азии, Научно-исследовательский институт международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, Алматы.

15. Сыроежкин, К.Л. (2006), Проблемы современного Китая и безопасность в Центральной Азии, Алматы.

16. Фань, С. (2018), Взаимодействие России и Китая в сфере региональной безопасности в Центральной Азии: механизмы и стратегии: автореф. дис. … к.п.н., Москва.

17. Чжэн, Ж. (2008), Сотрудничество России и Китая в борьбе с международным терроризмом в рамках ШОС: aвтореф. дис. … к.п.н., Москва.

18. Чжэньпэн, Л. (2019), Китайская политика в Центральной Азии (2000 – 2017 гг.): автореф. дис. … к.п.н., Владивосток.

19. Чуфрин, Г.И. (2010), Россия в Центральной Азии, КИСИ при Президенте РК, Алматы.

20. Arvis, J.-F., Raballand, G. and Marteau, J.-F. (2010), The Cost of Being Landlocked: Logistics Costs and Supply Chain Reliability, World Bank, available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2489 (accessed 22.11.2020).

21. Blank, S. (2017), “China in Central Asia: The Hegemon in Waiting?”, Eurasia in Balance: The US and the Regional Power Shift, pp. 149-182.

22. Blank, S. (2021), Central Asia and the Great Powers After Afghanistan, Tillotoma Foundation, India.

23. Blank, S. and Kim, Y. (2016), “Does Russo-Chinese Partnership Threaten America’s Interests in Asia?”, Orbis, No. 60 (1), pp. 112-127.

24. Brzezinski, Z. (1997), The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives, Basic Books, NY.

25. Cornell, S.E. and Swanström, N. (2020), Compatible Interests? The EU and China’s Belt and Road Initiative, Swedish Institute for European Policy Studies.

26. Faisal, J. (2021), “Impact of Sino-Russia Cooperation and Competition on Central Asia after 9/11: An analytical study”, Journal of European Studies, Vol. 37, No. 1, pp. 80-91.

27. Hurley, J., Morris, S. and Portelance G. (2018), “Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective”, CGD Policy Paper, Center for Global Development, Washington, DC.

28. Kazakhstan: Country Report (2003 — 2008), The Economist Intelligence Unit, available at: https://www.eiu.com.

29. Kyrgyzstan: Country Report (2003 — 2008), The Economist Intelligence Unit, available at: https://www.eiu.com.

30. Molnar, E. and Ojala, L. (2003), “Transport and Trade facilitation Issues in the CIS 7”, Kazakhstan and Turkmenistan: paper for the Lucerne Conference of the CIS-7 Initiative, 20-22 January 2003.

31. Rauf, S. (2017), “Changing Geopolitical Dynamics in Central Asia: Causes and Effects”, Strategic Studies (Islamabad), Vol. 37, No. 17, pp. 149-165.

32. Sachdeva, G. (2018), “Indian Perceptions of the Chinese Belt & Road Initiative”, International Studies, Vol. 55, No. 4, pp. 285-296.

33. Tajikistan: Country Report (2003 — 2008), The Economist Intelligence Unit, available at: https://www.eiu.com.

34. The Future of Nation-States (2017), Conference Report. Afghan Institute for Strategic Studies, Herat, Afghanistan, available at: https://www.aiss.af/assets/aiss_publication/3fbf86ad784a0c62fd38e49b38832b7a.pdf.

35. Turkmenistan: Country Report (2003 — 2008), The Economist Intelligence Unit, available at: https://www.eiu.com.

36. Uyama, T. (2018), “Sino-Russian Coordination in Central Asia and Implications for U.S. and Japanese Policies Asia Policy”, Asia Policy, Vol. 13, No. 1, pp. 26-31.

37. Uzbekistan: Country Report (2003 — 2008), The Economist Intelligence Unit, available at: https://www. eiu.com.

eiu.com.

Попытка №2. Что опыт первого газопровода в Китай говорит о перспективах второго

Сейчас, через девять лет после заключения контракта по «Силе Сибири», Россия могла бы попробовать учесть те уроки и занять более твердую позицию на переговорах по «Силе Сибири — 2». Но понятно, что в нынешних условиях России придется вести переговоры из крайне невыгодной позиции и добиться более благоприятных условий вряд ли получится

Российские власти уверяют, что согласовали с Пекином практически все основные параметры проекта «Сила Сибири — 2». Строительство газопровода, который позволит экспортировать в Китай топливо из Западной Сибири, важно для Москвы как с политической, так и с экономической точки зрения. Уроки первой «Силы Сибири», запущенной в 2019 году, могли бы помочь выторговать лучшие условия для второго контракта, но сегодня Россия находится в более тяжелой переговорной позиции, а проект, который задумывался для того, чтобы создать конкуренцию между покупателями ямальского газа, скорее, поставит Россию в еще большую зависимость от покупателя-монопсониста.

Две силы

Проект строительства «Силы Сибири — 2» занимал умы российских геостратегов еще до начала войны. А теперь, после прекращения торговли газом с Европой (и, соответственно, потери основного рынка для экспорта ямальского газа), его значение возросло многократно. Речь идет о прокладке газопровода из Западной Сибири в КНР через территорию Монголии. Как утверждал Путин по итогам мартовских переговоров с Си Цзиньпином, «практически все параметры» уже согласованы. Но контракт еще не подписан. По всей видимости, идет торговля по ключевым коммерческим условиям — формуле цены, объемам поставок, уровням обязательных закупок (take-or-pay).

Впрочем, некоторые выводы о будущей формуле цены в новом контракте с Китаем можно сделать уже сейчас. Тут полезен опыт первой «Силы Сибири», доставляющей в Китай газ из Восточной Сибири. Параметры, на которые Москва согласилась в относительно благополучном 2014 году, подсказывают, что сейчас выторговать желаемые условия будет крайне сложно.

Многие годы «Газпром» описывал «Силу Сибири» как весьма успешный и коммерчески выгодный проект. Но, несмотря на заверения в успешности, конкретные параметры контракта не разглашаются, что породило множество спекуляций, различных оценок экономики проекта и критики на базе этих оценок. Тем не менее какая-то информация все-таки доступна, и полезно свести ее воедино, чтобы оценить реальную выгоду от поставок российского газа в Китай.

Проект запускался в 2014 году. Тогда говорилось, что после выхода на плато планируется поставлять по 38 млрд кубометров газа в год, а общий объем продаж по итогам 30 лет составит 1 трлн кубометров, предполагаемая цена продажи — $350–400 за 1000 кубометров.

Некоторые параметры проекта представители «Газпрома» озвучивали в 2018 году в ходе звонка с инвесторами. Сообщалось, что стоимость разработки двух месторождений — Ковыктинского и Чаяндинского (Иркутская область и Якутия соответственно) — составит $20 млрд. Первое из них работает несколько лет, а на втором только что запущена добыча. Но на обоих еще предстоит пробурить сотни скважин и построить дополнительные компрессорные станции. На газохимический комбинат в Амурской области планировалось потратить $20 млрд, но финальная сумма неизвестна: завершение строительства планируется на 2026 год. А вот трубопровод уже построен и обошелся в $17 млрд вместо проектных $15 млрд.

Но на обоих еще предстоит пробурить сотни скважин и построить дополнительные компрессорные станции. На газохимический комбинат в Амурской области планировалось потратить $20 млрд, но финальная сумма неизвестна: завершение строительства планируется на 2026 год. А вот трубопровод уже построен и обошелся в $17 млрд вместо проектных $15 млрд.

В результате реализации «Силы Сибири» Россия уже стала вторым по объему поставщиком трубопроводного газа в Китай после Туркменистана. А проектная мощность «Силы Сибири» — 38 млрд кубометров в год — даже превышает объем поставок из среднеазиатской республики. Правда, к 2025 году, когда РФ и КНР должны будут выйти на эти показатели, туркменские поставки могут вырасти до 65 млрд кубометров в год.

Расстояния и цены

Российская сторона пыталась скрывать ценовые параметры проекта, тогдашний глава «Газпром экспорта» Александр Медведев заявлял: «Теперь каждая домохозяйка хочет знать цену газа, но это неуместно». Минэнерго РФ публиковало данные о физических объемах поставок газа, но «Газпром» никогда не озвучивал ценовую формулу китайского контракта. С начала 2022 года и китайские таможенные власти усилили секретность вокруг трубопроводного газового импорта, перестав публиковать информацию о его физических объемах.

С начала 2022 года и китайские таможенные власти усилили секретность вокруг трубопроводного газового импорта, перестав публиковать информацию о его физических объемах.

Тем не менее из таможенной статистики КНР можно узнать ежемесячный объем закупок трубопроводного газа из каждой страны-поставщика в денежном выражении. Сопоставив их с данными за 2020-2021 годы, когда информация о физических объемах еще была доступна, можно сделать предположения о цене поставок и структуре контрактов. А также сравнить условия закупок газа из ключевых для Китая в этой сфере стран — России, Мьянмы и стран Центральной Азии.

Напрашивается несколько выводов. И главный из них для Москвы совсем не позитивный: «Газпром» получил наихудшие условия по сравнению с остальными поставщиками. Мьянма — не самый подходящий эталон для сравнения: контракт подписывался в начале 2000-х годов, в других рыночных условиях и на относительно небольшие объемы. Кроме того, страна могла поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Японию, так что цены на экспорт трубопроводного газа должны были быть конкурентоспособными.

А вот сравнение с контрактами центральноазиатских стран более уместно. Дисконт при закупках узбекского газа относительно туркменского может быть обусловлен географией. Газопровод «Центральная Азия — Китай» начинается в Туркменистане, после чего проходит по территории Узбекистана и Казахстана, где принимает газ из этих стран. Для двух транзитных республик затраты на транспортировку могут быть ниже, что и объясняет более низкую цену.

Между тем длина трубопровода от якутской Чаянды до китайской границы — 2150 км (от иркутской Ковыкты до Чаянды — дополнительные 800 км). А от туркменского месторождения Галкыныш до китайской границы — 1830 км. «Сила Сибири» входит в Китай на северо-востоке, в районе российского Благовещенска и китайского Хэйхе, это промышленный регион и крупный центр потребления газа. А вот Центрально-Азиатский трубопровод приходит в Китай на востоке Синьцзян-Уйгурского автономного района, в трех тысячах километров к востоку от Пекина, и газ доставляется до центров потребления через огромную пустыню Гоби.

Так что ценность туркменского газа в точке доставки в Китай ниже, чем российского. Однако Китай платит за первый в среднем на $55 за 1000 кубометров больше, чем за второй. Разница не астрономическая, но ощутимая.

На графике видно, что цены во всех контрактах на поставки в Китай движутся параллельно друг другу. Очевидна и их корреляция с ценой нефти Brent с «усреднением 6-3-3». Иначе говоря, усредняется цена за шесть месяцев, и потом этот показатель используется для определения цены на тот квартал, который начнется после паузы в три месяца. То есть для определения такого среднего значения для четвертого квартала (октябрь-декабрь) надо посчитать среднюю цену нефти за январь-июнь того же года.

Это наблюдение позволяет вывести простую линейную формулу для цены поставок российского газа в Китай. Для периода наших наблюдений она выглядит так:

GP = 2.5*OP+20

где GP — это цена за 1000 кубометров газа, а OP — цена за баррель нефти Brent с «усреднением 6-3-3». (Реальные коэффициенты регрессии дают немного отличающиеся цифры, но, скорее всего, в контракте фигурируют круглые значения.)

(Реальные коэффициенты регрессии дают немного отличающиеся цифры, но, скорее всего, в контракте фигурируют круглые значения.)

Китай не сообщал физические объемы поставок за 2022 год, но их сообщила Россия. И это позволяет проверить формулу. Разница составляет меньше 3%. Таким образом, траектория реальной цены (в соответствии с данными китайской таможни) и оценочной за 2022 год выглядит следующим образом:

Взгляд в Европу

Однако для более точной оценки выгодности поставок газа в КНР стоит также сравнить их с поставками в Европу. Такое сравнение имеет свои ограничения, не всегда корректно сравнивать доходность поставок из разных регионов на разные рынки — рынки газа по-прежнему региональны. Никому, например, не приходит в голову насмехаться над американскими и канадскими производителями газа, которые продают свою продукцию потребителям в США по цене в несколько раз ниже, чем газ стоит в Европе и Азии.

Продать восточно-сибирский газ в Европу было бы практически невозможно. Китай для него — единственный разумный рынок, и цены вполне соответствуют остальной части китайского портфеля закупок (отличия от основных конкурентов не критические, 15–20%).

Китай для него — единственный разумный рынок, и цены вполне соответствуют остальной части китайского портфеля закупок (отличия от основных конкурентов не критические, 15–20%).

Тем не менее было бы интересно сравнить цены российско-китайского контракта с тем, сколько «Газпром» получал за свой газ на европейских рынках. Можно сравнить формулу контракта с Китаем с реальными ценами, по которым трубопроводный газ поставлялся из РФ в Италию, со средними ценами импорта Германии, а также с ценами на европейском спотовом рынке.

Имеет смысл анализировать два разных периода — до 2020 года включительно (то есть до начала катаклизмов на европейском рынке газа) и с 2021 года по сегодняшний день. При этом не стоит забывать, что формула цены при поставках в КНР основана на нефтяных ценах со значительным лагом. А значит, мы уже сегодня можем предсказать, какой будет цена на газ по российско-китайскому контракту до конца года, и сравнить ее с форвардными биржевыми ценами.

В 2009–2014 годах нефтяные цены были разнообразными — и низкими, и высокими. В начале этого периода форма графиков цен поставок в Европу соответствовала тому же базису, что и формула китайского контракта, — цене нефти Brent с «усреднением 6-3-3». Только превышение было уже не $20 за 1000 кубометров, а $150–200. К 2014 году европейские покупатели стали все настойчивее требовать от «Газпрома» сменить модель ценообразования, и спустя два года формульные цены с нефтяной привязкой окончательно ушли в прошлое. Менеджеры «Газпрома», видимо, понимали, что уровень цен, обусловленный формулами из 1970–1980-х годов, может не устоять, и были готовы к некоторым уступкам в заново заключаемых контрактах. Летом 2014 года цена нефти снова оказалась высока, а вот цена газа в Европе была умеренной, — и уровень цен на газ в контракте с Китаем оказался вполне соответствующим европейскому.

В начале этого периода форма графиков цен поставок в Европу соответствовала тому же базису, что и формула китайского контракта, — цене нефти Brent с «усреднением 6-3-3». Только превышение было уже не $20 за 1000 кубометров, а $150–200. К 2014 году европейские покупатели стали все настойчивее требовать от «Газпрома» сменить модель ценообразования, и спустя два года формульные цены с нефтяной привязкой окончательно ушли в прошлое. Менеджеры «Газпрома», видимо, понимали, что уровень цен, обусловленный формулами из 1970–1980-х годов, может не устоять, и были готовы к некоторым уступкам в заново заключаемых контрактах. Летом 2014 года цена нефти снова оказалась высока, а вот цена газа в Европе была умеренной, — и уровень цен на газ в контракте с Китаем оказался вполне соответствующим европейскому.

Первая половина 2014 года была финишной прямой великого ралли цены на нефть. Но это выяснилось не сразу: тогда практически во всех прогнозах фигурировали трехзначные цифры. В тот момент цены на газ в Европе уже определялись спотовым рынком газа, который не поспевал за ростом цен на нефть. В такой ситуации формульный контракт (даже с посредственными по сравнению с другими китайскими контрактами коэффициентами) выглядел привлекательно.

В такой ситуации формульный контракт (даже с посредственными по сравнению с другими китайскими контрактами коэффициентами) выглядел привлекательно.

Похоже, управленцы «Газпрома» предполагали, что нефтяные цены падать не будут, и основывали свои оценки на долгосрочном сценарии, предполагавшем около $125 за баррель. По совпадению именно эта цена, подставленная в формулу китайского контракта, и дает цену газа в $380 за 1000 кубометров, которую озвучивал в 2014 году менеджмент «Газпрома».

Видимо, тогда предполагалось, что растущая цена покроет все проблемы с формулой. И главное было быстро получить контракт, не теряя времени на попытки улучшить его параметры. В итоге «Газпром» получил, возможно, не катастрофически плохой контракт, но определенно не слишком выгодный.

Формульная природа контракта, сглаживающая колебания цен, оказалась полезной во время ковидной паники на энергетических рынках. Тогда поставки в Китай шли по значительно более высоким ценам, чем в Европу. И даже снижение нефтяных цен в этот же период не изменило соотношения между формульной и спотовой ценой.

Но все изменилось в 2021 году. Вначале свою роль сыграли погодные катаклизмы и глобальный дефицит газа. А потом началась война, сопровождавшаяся попытками газовой блокады со стороны России. Формульные трубопроводные контракты оказались для Китая «спокойной гаванью» на фоне практически десятикратного роста цен на газ от допандемийного уровня для Европы и соответствующей динамики на рынке СПГ.

В 2023 году форвардные рынки прогнозируют для Европы цену на уровне около $500 за 1000 кубометров. А цена российских поставок в Китай, видимо, достигнет $300 и снизится до уровня $285. Это выше предпандемийных $200–250 при поставках в Европу, но значительно меньше $380, о которых с такой уверенностью «Газпром» говорил в 2014 году. И это не учитывая инфляцию: $380 по состоянию на 2014 год соответствуют нынешним $470.

Сейчас, через девять лет после заключения контракта по первой «Силе Сибири», Россия могла бы попробовать учесть те уроки и занять более твердую позицию на переговорах по «Силе Сибири — 2». Например, к месту оказался бы тезис о том, что страны Центральной Азии имеют куда более выгодные газовые контракты с Пекином. Но понятно, что в нынешних условиях России придется вести переговоры из крайне невыгодной позиции. Во-первых, потому что первая «Сила Сибири» уже создала прецедент. Во-вторых, из-за того, что экспортировать ямальский газ куда-то, кроме Китая, России теперь практически невозможно, а способов использовать его с прибылью внутри страны тоже нет.

Например, к месту оказался бы тезис о том, что страны Центральной Азии имеют куда более выгодные газовые контракты с Пекином. Но понятно, что в нынешних условиях России придется вести переговоры из крайне невыгодной позиции. Во-первых, потому что первая «Сила Сибири» уже создала прецедент. Во-вторых, из-за того, что экспортировать ямальский газ куда-то, кроме Китая, России теперь практически невозможно, а способов использовать его с прибылью внутри страны тоже нет.

следующего автора:

- Сергей Вакуленко

Фонд Карнеги за Международный Мир и Carnegie Politika как организация не выступают с общей позицией по общественно-политическим вопросам. В публикации отражены личные взгляды авторов, которые не должны рассматриваться как точка зрения Фонда Карнеги за Международный Мир.

Как Запад может разделить Китай и Россию

«Война — это царство случая», — сказал Карл фон Клаузевиц, который знал об этом больше, чем большинство из нас. «Никакая другая человеческая деятельность не связана с ней так постоянно или повсеместно». Даже с учетом того, что наступление России на Украине захлебнулось до такой степени, что представитель Пентагона может назвать его «анемичным», а речь Владимира Путина в День Победы 9 мая прошла без новых угроз эскалации, попытка заглянуть в будущее после окончания войны кажется бесполезной. дурацкая затея, за исключением того, что это то, что должны делать стратеги. Они должны смотреть вдаль, пока варианты еще открыты, а не ждать, пока альтернативы не будут исключены, а затем карабкаться, чтобы справиться с тем, что осталось. Реальность такова, что почти независимо от того, что произойдет в Украине в ближайшие несколько недель, США может что-то сделать с самым большим стратегическим вопросом войны — столкнет ли боевые действия Россию и Китай вместе в блок великих держав, доминирующих в Евразии, или разорвет их, снизив способность любой из них подорвать американскую глобальную заказ.

Даже с учетом того, что наступление России на Украине захлебнулось до такой степени, что представитель Пентагона может назвать его «анемичным», а речь Владимира Путина в День Победы 9 мая прошла без новых угроз эскалации, попытка заглянуть в будущее после окончания войны кажется бесполезной. дурацкая затея, за исключением того, что это то, что должны делать стратеги. Они должны смотреть вдаль, пока варианты еще открыты, а не ждать, пока альтернативы не будут исключены, а затем карабкаться, чтобы справиться с тем, что осталось. Реальность такова, что почти независимо от того, что произойдет в Украине в ближайшие несколько недель, США может что-то сделать с самым большим стратегическим вопросом войны — столкнет ли боевые действия Россию и Китай вместе в блок великих держав, доминирующих в Евразии, или разорвет их, снизив способность любой из них подорвать американскую глобальную заказ.

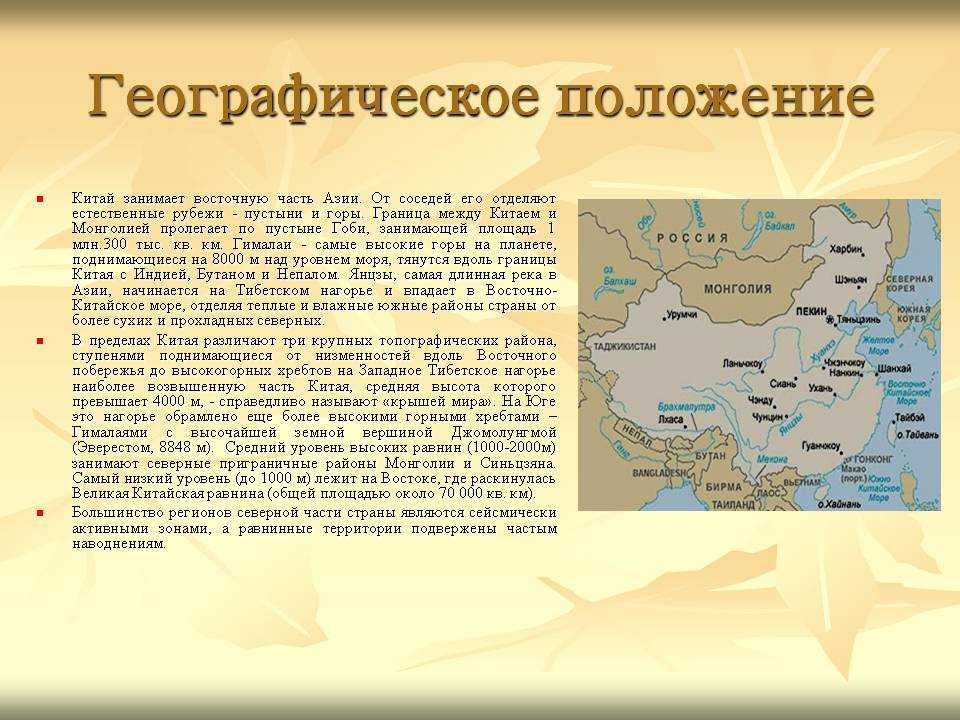

География сделала Россию и Китай ревизионистами. Карта выглядит совсем не так, как в Москве, чем в Пекине, но стратеги в обоих местах видят в ней одну большую вещь: ее нужно перерисовывать.

География России, не имеющей выхода к морю на равнинах центральной Евразии, с небольшим количеством естественных укреплений, практически не изменилась с 1547 года, когда 16-летний Иван Грозный провозгласил себя царем. Однако то, что эта география означает , резко изменилось. Во времена Ивана основные угрозы исходили с востока, где монголы оставались мощной силой даже через три столетия после Чингисхана. Таким образом, Иван и его преемники раздвинули границы России на восток и юго-восток, создав стратегическую глубину. Русские поселенцы пересекли Урал в 159 г.8 и смотрел на Тихий океан в 1639 году.

К тому времени, когда власть монголов была сломлена, угрозы исходили в основном с запада. Польские войска взяли Москву в 1610 г.; Шведы осадили Санкт-Петербург в 1705 г. и двинулись вглубь Украины в 1709 г.; Наполеон сжег Москву в 1812 году; Германия подтолкнула Россию к революции в 1917 году, спровоцировав гражданские войны и иностранные интервенции, которые чуть не разорвали страну на части, и снова угрожали Москве в 1941 году. Неудивительно, что русские боятся Европы.

Неудивительно, что русские боятся Европы.

Но Россия парировала все эти угрозы, постоянно добавляя стратегическую глубину на своем европейском фланге. Она заняла Крым в 1783 г., Париж в 1814 г. и продвинулась к Эльбе в 19 г.45. Этот «поворот на запад», как назвал его Петр Великий в 1690-х годах, переделал географию России, решительно повернув страну в сторону Европы, укрепив границы и отодвигая Азию на вспомогательную роль. Это также положило конец изоляции России, получив доступ к Атлантике через Балтийское, Черное и Средиземное моря. На протяжении XIX века шпионы, дипломаты и исследователи даже играли против Британии в то, что Редьярд Киплинг назвал смертельной «Большой игрой», протягивая русские щупальца через Среднюю Азию и Афганистан к теплым водам Индийского океана.

Когда Владимир Путин сказал в 2005 году, что распад Советского Союза был «величайшей геополитической катастрофой 20-го века», он имел в виду, что потеря его восточноевропейских и центральноазиатских вассалов свела на нет все усилия по решению геополитических проблем России. Россия превратилась в ревизионистскую державу, и после 1991 года у нее оставалось только два варианта.

Россия превратилась в ревизионистскую державу, и после 1991 года у нее оставалось только два варианта.

Первый заключался в том, чтобы признать главенство Америки и присоединиться к глобальной системе, в которой доминирует Запад. Это не было чем-то немыслимым: Германия, Япония и Великобритания пошли по этому пути после 1945, в целом с хорошими результатами. Еще в 2000 году Путин все еще говорил о возможном вступлении в НАТО. Однако Россия присоединилась бы к новому мировому порядку как третьеразрядная держава, отставая не только от США, но и от ЕС, Японии, Китая и даже Индии. Но то ли потому, что НАТО действовало слишком агрессивно, то ли российские лидеры смотрели назад, то ли по более глубоким и темным причинам, этот путь не был выбран. Вместо этого Россия стала противником. Стремясь вернуть себе стратегическую глубину, оно подрывало или нападало на постсоветские республики в Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии, искало незамерзающие порты в раздираемой войной Сирии (и, благодаря другой трагедии, во все более незамерзающей Арктический круг).

Иван Грозный, Петр и Екатерина Великая, Сталин моментально поняли бы политику Путина. Он несет ответственность за убийство 50 000 человек и ранение еще не менее 100 000 человек с тех пор, как в 1999 году началась чеченская война, но горькая правда заключается в том, что до февраля 2022 года его стратегия, казалось, работала.

Путь Китая к ревизионизму был похож, но в то же время отличался. Время от времени на протяжении более 2000 лет правители, базировавшиеся вокруг Хуанхэ, наращивали собственную стратегическую глубину, сражаясь с монголами, тюрками и другими кочевниками в степях и продвигаясь вглубь страны, в горы Синьцзяна, Юньнани и Тибета. Они доминировали в торговле западной части Тихого океана и создали одну из величайших мировых цивилизаций. Но европейская промышленная и военная мощь резко смела все эти достижения в 1840-х годах. В последовавший за этим «Век унижений» гражданская война и жадность Запада чуть не расчленили Китай.

Подробнее: Мир Владимира Зеленского внутри

С 1949 года Китай был неустанно ревизионистским. По наущению Сталина она воевала с американцами в Корее с 1950 по 1953 год; затем, порвав с Советским Союзом, он начал с ними войну в 1969 году и протянул руку помощи США в 1972 году. В 1980-х годах он сменил свой антагонизм по отношению к западным рынкам на то, что его стратеги называли «мирным развитием». Заняв подчиненное место на мировых рынках, где доминируют американцы, она увеличила свою экономику в восемь раз между 19 и 19 веками.81 и 2008 — только для того, чтобы стать все более антагонистичным после финансового кризиса того года. Те же самые стратеги, которые приветствовали Запад в 1990-х годах, теперь утверждали, что Китай должен либо разорвать «островные цепи», цепь американских союзников, протянувшуюся от Японии до Сингапура, либо обойти их с фланга с помощью инициативы «Один пояс, один путь», связывающей Китай с портами в Средиземноморье и Индийский океан путем создания новой инфраструктуры в Центральной Азии.

По наущению Сталина она воевала с американцами в Корее с 1950 по 1953 год; затем, порвав с Советским Союзом, он начал с ними войну в 1969 году и протянул руку помощи США в 1972 году. В 1980-х годах он сменил свой антагонизм по отношению к западным рынкам на то, что его стратеги называли «мирным развитием». Заняв подчиненное место на мировых рынках, где доминируют американцы, она увеличила свою экономику в восемь раз между 19 и 19 веками.81 и 2008 — только для того, чтобы стать все более антагонистичным после финансового кризиса того года. Те же самые стратеги, которые приветствовали Запад в 1990-х годах, теперь утверждали, что Китай должен либо разорвать «островные цепи», цепь американских союзников, протянувшуюся от Японии до Сингапура, либо обойти их с фланга с помощью инициативы «Один пояс, один путь», связывающей Китай с портами в Средиземноморье и Индийский океан путем создания новой инфраструктуры в Центральной Азии.

Два великих ревизиониста, по словам Путина, являются «хорошими друзьями, у которых во многом совпадают взгляды на решение мировых проблем». Оба хотят, чтобы США оттеснили обратно в западное полушарие, оставив Китаю доминирующее положение в Азии, а России — возможность запугивать Европейский Союз и Великобританию.

Оба хотят, чтобы США оттеснили обратно в западное полушарие, оставив Китаю доминирующее положение в Азии, а России — возможность запугивать Европейский Союз и Великобританию.

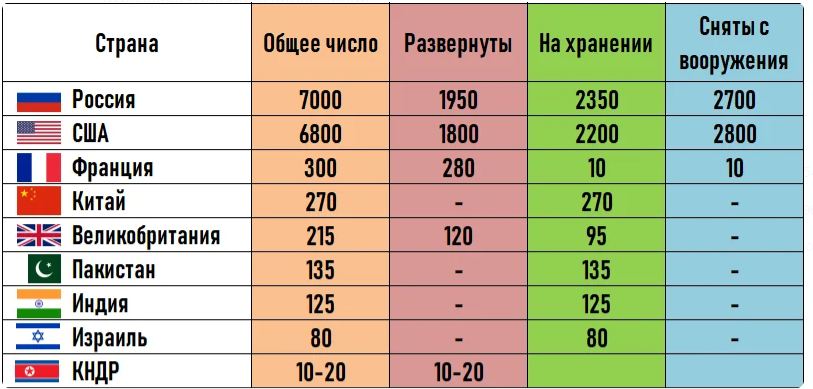

Российские и китайские мощности дополняют друг друга. Китай имеет самую большую экономику в мире; Россия, ее самый большой ядерный арсенал. У Китая есть деньги, но ему нужны ископаемые виды топлива; У России есть ископаемое топливо, но нужны деньги. Вместе они могли бы построить «дедолларизованную» финансовую систему, невосприимчивую к западным санкциям; и каждый подтверждает авторитаризм другого, как это делали фашистские диктаторы в 1930-х годах.

Но больше всего их связывает география. В своем знаменитом эссе «Географический стержень истории» британский географ Хэлфорд Маккиндер предсказал еще в 1904 что после четырех столетий господства на земном шаре военно-морских держав, таких как Испания, Франция и Великобритания, наступила заря новой эры. В нем, по его словам, баланс сил будет вращаться вокруг центра Азии — в основном, «станов» от Казахстана на севере через Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Афганистан до Пакистана на юге.

Пророчество Макиндера до сих пор не сбылось, но нигде его не читают так жадно, как в Москве и Пекине. Россия и Китай идеально подходят для того, чтобы доминировать в географическом центре Макиндера, но в отношении того, как это сделать, взгляды и интересы двух великих ревизионистов расходятся. Для России станы — потенциальные вассалы, которые восстановят свою советскую империю; для Китая они являются потенциальными сотрудниками, которые примут участие в инициативе «Один пояс, один путь».

Конфликт перспектив был наглядно продемонстрирован на конференции, которую я посетил в Казахстане в 2018 году. На глазах у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пророссийские и прокитайские делегаты обменивались колкостями о будущем региона, пока американский журналист не осмелился задать вопрос Китайские мотивы, после чего все объединились против него.

В столице Казахстана я выучил три урока. Во-первых, Китай и Россия расходятся во мнениях почти по всем основным вопросам в регионе; во-вторых, что американская дипломатия на географическом стержне была тусклой, сильно отставая не только от китайских и российских, но и от европейских усилий. Третий урок, однако, заключался в том, что США, таким образом, могут многое выиграть и почти ничего не потерять, возродив 19«Большая игра» 19-го века, но на этот раз Россия противопоставляется Китаю, а не Британии.

Третий урок, однако, заключался в том, что США, таким образом, могут многое выиграть и почти ничего не потерять, возродив 19«Большая игра» 19-го века, но на этот раз Россия противопоставляется Китаю, а не Британии.

Другой крупный игрок старой Большой игры, Индия, также играет роль в новой версии. Дели и Пекин спорят из-за своей границы в Гималаях с 1954 года. Они боролись за нее в 1962 году, а в 2020 году насилие вспыхнуло снова, в результате чего на спорной линии погибло более 40 человек. Дели и Москва, напротив, были близки с 1955 года, а вооруженные силы Индии постоянно закупали оружие российского производства. Россия начала продавать свою превосходную систему ПВО С-400 как Китаю, так и Индии в 2010-х годах, но обнаружила, что это нецелесообразно, когда два покупателя возобновили боевые действия в Гималаях в 2020 году. Москва незамедлительно приостановила поставки в Пекин. При правильном поощрении со стороны США Индия потенциально может выступить в качестве Великого разрушителя в китайско-российских попытках договориться о перемирии в их Большой игре.

В феврале Путин и Си Цзиньпин, вероятно, оба ожидали, что Украина быстро падет, ускорив свой вызов США, обезопасив западный фланг России, дискредитировав малодушные западные демократии и узаконив применение силы для подчинения «отколовшихся провинций» (Тайвань как почти как Украина). Вместо этого два месяца убийств выявили военные недостатки России, укрепили западный альянс и укрепили решимость Америки настолько, что министр обороны Ллойд Остин заявил, что он намерен увидеть, как «Россия ослабнет до такой степени, что она не сможет делать такие вещи, как вторжение в Украину. ».

Эта череда неудач может только подтолкнуть Россию к Китаю, но она также должна заставить Си задуматься о том, является ли Путин тем другом, которого он хочет накануне своей заявки на третий срок в качестве секретаря Коммунистической партии. Даже на Северном полюсе Путин стал обузой. Китай объявил о «Полярном шелковом пути» в 2018 году, налаживая новые морские связи с Европой по мере таяния льдов, но теперь его усилия зашли в тупик, потому что Арктический совет, главный орган управления региона, отказывается иметь дело с Россией. Китай по-прежнему избегает осуждать Россию в ООН или называть путинское вторжение войной, но, похоже, он охладел к своему авторитарному другу. Поддерживаемый Пекином Азиатский банк инфраструктурных инвестиций заморозил кредитование России и Белоруссии, а энергетический гигант Sinopec отозвал свои инвестиции в размере 500 миллионов долларов в российский газохимический завод и усилия по сбыту российского газа в Китае.

Китай по-прежнему избегает осуждать Россию в ООН или называть путинское вторжение войной, но, похоже, он охладел к своему авторитарному другу. Поддерживаемый Пекином Азиатский банк инфраструктурных инвестиций заморозил кредитование России и Белоруссии, а энергетический гигант Sinopec отозвал свои инвестиции в размере 500 миллионов долларов в российский газохимический завод и усилия по сбыту российского газа в Китае.

Историки любят проводить аналогии между вызовом Китая США в начале 21-го века и вызовом Германии Великобритании в начале 20-го, но мы могли бы также рассмотреть сходство между современной Россией и Австро-Венгерской империей до Первой мировой войны. . Подобно России и Китаю в 2022 году, Германия и Австрия в 1914 году имели общие стратегические интересы и образовали географический блок, но опять же, как Россия и Китай, они хотели совсем другого. Историки часто предполагают, что причина, по которой Германия оказалась втянутой в мировую войну, заключалась в том, что она по глупости выдала Австрии «карт-бланш» на войну против Сербии, хотя Германия мало что могла выиграть на Балканах. Вскоре Германия оказалась «прикованной к трупу», мертвый вес которого помог ей пасть до окончательного поражения. Сегодняшним китайским лидерам можно простить то, что они относятся к России так же.

Вскоре Германия оказалась «прикованной к трупу», мертвый вес которого помог ей пасть до окончательного поражения. Сегодняшним китайским лидерам можно простить то, что они относятся к России так же.

Никто не знает, что произойдет на полях сражений Украины в ближайшие несколько недель, но мы знаем, что США должны делать в ближайшие несколько месяцев и лет. В краткосрочной перспективе Запад должен сделать достаточно, чтобы предотвратить крах Украины, но не делать слишком много, чтобы война не обострилась. Но мы также должны следить за долгосрочной перспективой и более широкой картиной. Лучший способ наказать Путина за насилие, которое он развязал, — это разжечь конфликт интересов, который разлучит его правительство и Си. Маккиндер, возможно, был прав в том, что Центральная Азия является географическим центром истории.

Свяжитесь с нами по телефону по адресу [email protected].

Стратегическая культура и российский «поворот на Восток»: Россия, Китай и «Большая Евразия»

Россия

Дэвид Льюис

Июль 2019 г. , номер

, номер

034

Резюме

- Стратегическая культура России в первую очередь сформировалась в ее непростых отношениях с Европой и Западом, но отношения с Азией также оказали глубокое влияние на российскую стратегическую мысль. Исторически сложилось так, что попытки переориентировать российскую политику на Азию часто пытались компенсировать ухудшение отношений с Западом, но часто заканчивались неудачей.

- Нынешний «поворот на Восток» президента Путина имел важные успехи, но не смог решить долгосрочную стратегическую задачу России — как управлять своими отношениями с Китаем, не становясь младшим, зависимым партнером.

- В ответ на инициативу Китая «Один пояс, один путь», которая угрожает господству на евразийском континенте, Россия предложила «Большое евразийское партнерство», которое продвигает видение евразийской интеграции под руководством России в сотрудничестве с растущим Китаем.

- Идея «Большой Евразии» имеет небольшую экономическую или институциональную поддержку и существует в основном на риторическом уровне.

Более того, он воспроизводит многие исторические вызовы российской азиатской политики: он по-прежнему в значительной степени зависит от проблемных отношений России с Западом, продвигая Большую Евразию как зарождающийся антизападный блок. Он подчеркивает важные различия с видением Китаем нового евразийского порядка.

Более того, он воспроизводит многие исторические вызовы российской азиатской политики: он по-прежнему в значительной степени зависит от проблемных отношений России с Западом, продвигая Большую Евразию как зарождающийся антизападный блок. Он подчеркивает важные различия с видением Китаем нового евразийского порядка. - Критики проекта «Большая Евразия» утверждают, что России следует избегать зависимости от Китая, сохраняя «равноудаленное» положение между Востоком и Западом, стратегический поворот, получивший название «геополитическое одиночество».

Россия и Азия: тревожная история

Путинский «поворот на Восток», объявленный во время его предвыборной кампании 2012 года, далеко не первая попытка России переориентировать свою внешнюю политику на Азию. Исторически стратегическая культура России формировалась напряженностью между ее отношениями с Европой и многочисленными попытками уравновесить ее европейскую ориентацию новыми инициативами в Азии . 1 По Нерчинскому договору 1689 г. Россия стала первой европейской страной, подписавшей договор с Китаем, поскольку Русское государство открывало новые торговые пути через Сибирь. Его дальнейшее расширение было менее мирным: царская империя захватила более 665 000 квадратных миль территории Китая в Сибири, Средней Азии и на Дальнем Востоке между 1858 и 1864 годами.0089 2 В 1890-х годах строительство Транссибирской железной дороги открыло Дальний Восток России для заселения, торговли и военного развертывания, но также более глубоко вовлекло Россию в восточноазиатскую геополитику. Однако этот поздний царский «поворот» к Азии закончился позором, первым поражением крупной европейской державы от азиатского государства в русско-японской войне 1905 г.

1 По Нерчинскому договору 1689 г. Россия стала первой европейской страной, подписавшей договор с Китаем, поскольку Русское государство открывало новые торговые пути через Сибирь. Его дальнейшее расширение было менее мирным: царская империя захватила более 665 000 квадратных миль территории Китая в Сибири, Средней Азии и на Дальнем Востоке между 1858 и 1864 годами.0089 2 В 1890-х годах строительство Транссибирской железной дороги открыло Дальний Восток России для заселения, торговли и военного развертывания, но также более глубоко вовлекло Россию в восточноазиатскую геополитику. Однако этот поздний царский «поворот» к Азии закончился позором, первым поражением крупной европейской державы от азиатского государства в русско-японской войне 1905 г.

После 1917 г. неспособность европейского рабочего класса подняться в поддержку большевистской революции в России. «Обратимся лицом к Азии», — говорил Ленин, намереваясь «зажечь Восток» революцией. 3 Попытка экспортировать революцию в значительной степени потерпела неудачу, и Сталин переориентировал внимание на внутренний фронт своей политикой «социализма в одной стране», направленной на укрепление социализма в Советском Союзе. Однако в 1940-х годах Сталин сыграл важную роль в победе Коммунистической партии Китая, и в начале 1950-х два коммунистических государства создали, казалось бы, непобедимый союз. Однако в 1960-е годы этот стержень также рухнул из-за идеологических разногласий и конкуренции за лидерство в коммунистическом движении. В 1969 два государства едва не вступили в войну друг с другом из-за пограничного спора. Хорошие отношения не восстанавливались до 1980-х годов, когда в речи Михаила Горбачева в 1986 году было изложено видение новой советской политики в отношении Восточной Азии. Отсутствие приверженности Москвы и внутренние беспорядки привели к краху этой инициативы в течение нескольких лет, а вместе с ней и советского государства. 4.

Однако в 1940-х годах Сталин сыграл важную роль в победе Коммунистической партии Китая, и в начале 1950-х два коммунистических государства создали, казалось бы, непобедимый союз. Однако в 1960-е годы этот стержень также рухнул из-за идеологических разногласий и конкуренции за лидерство в коммунистическом движении. В 1969 два государства едва не вступили в войну друг с другом из-за пограничного спора. Хорошие отношения не восстанавливались до 1980-х годов, когда в речи Михаила Горбачева в 1986 году было изложено видение новой советской политики в отношении Восточной Азии. Отсутствие приверженности Москвы и внутренние беспорядки привели к краху этой инициативы в течение нескольких лет, а вместе с ней и советского государства. 4.

Постсоветская Россия следовала аналогичной схеме колебаний между энтузиазмом и равнодушием в своей политике по отношению к своим восточным соседям. Отношения с Китаем, Южной Кореей и Японией заметно улучшились в XIX веке.90-х годов, но спор о принадлежности контролируемых Россией Курильских островов помешал долгожданному прорыву в отношениях с Японией. Вместо этого в политике России в Восточной Азии все больше доминировали ее двусторонние связи с Китаем. Китай и Россия стали «стратегическими партнерами» в 1996 году в соответствии с приверженностью тогдашнего министра иностранных дел Евгения Примакова более сбалансированной внешней политике России. В 2001 г. Россия подписала с Китаем Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а в 2005 г. были разрешены давние пограничные споры. Прогресс в торгово-экономической интеграции был более медленным — Китай был больше заинтересован в тесных связях с США, а Россия с осторожностью относилась к китайским инвестициям в стратегические отрасли.

Вместо этого в политике России в Восточной Азии все больше доминировали ее двусторонние связи с Китаем. Китай и Россия стали «стратегическими партнерами» в 1996 году в соответствии с приверженностью тогдашнего министра иностранных дел Евгения Примакова более сбалансированной внешней политике России. В 2001 г. Россия подписала с Китаем Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а в 2005 г. были разрешены давние пограничные споры. Прогресс в торгово-экономической интеграции был более медленным — Китай был больше заинтересован в тесных связях с США, а Россия с осторожностью относилась к китайским инвестициям в стратегические отрасли.

Эта новая политическая направленность обещала новые инициативы в трех ключевых направлениях: более активное экономическое развитие в дальневосточных регионах России, возрождение связей с бывшими советскими республиками посредством евразийской интеграции и установление более тесных политических связей с Китаем и странами Восточной Азии.

Очередной «поворот России на Восток» начался с риторического размаха в начале третьего президентского срока Владимира Путина (2012–2018). 5 Его ускорил спад в отношениях с Западом после аннексии Россией Крымского полуострова из-под контроля Украины в марте 2014 года. Этот новый политический курс обещал новые инициативы в трех ключевых направлениях: более активное экономическое развитие в дальневосточных регионах России, возрождение связи с бывшими советскими республиками через евразийскую интеграцию и налаживание более тесных политических связей с Китаем и странами Восточной Азии.

5 Его ускорил спад в отношениях с Западом после аннексии Россией Крымского полуострова из-под контроля Украины в марте 2014 года. Этот новый политический курс обещал новые инициативы в трех ключевых направлениях: более активное экономическое развитие в дальневосточных регионах России, возрождение связи с бывшими советскими республиками через евразийскую интеграцию и налаживание более тесных политических связей с Китаем и странами Восточной Азии.

Внутренняя повестка — развитие Дальнего Востока России — оказалась наименее успешной из этих инициатив. В декабре 2013 года Путин заявил, что «переориентация России на Тихий океан и динамичное развитие всех наших восточных территорий являются нашим приоритетом на весь XXI век ». 6 в Москве. Крайне централизованная политическая и фискальная система активно препятствует местным и региональным инициативам. Бизнес и налоги текут в центр, а не остаются в регионах, и государственные расходы отражают эту централизацию. Согласно одному источнику, целых семьдесят процентов транспортное строительство в России происходит в радиусе пятидесяти километров от Москвы 7 Критик Виктор Ларин утверждает, что какие бы новые лозунги о восточном «стержне» ни выдумывались в Москве, «на берегах Тихого океана они все чаще воспринимаются как очередной эксперимент кремлевских мечтателей. 8

Согласно одному источнику, целых семьдесят процентов транспортное строительство в России происходит в радиусе пятидесяти километров от Москвы 7 Критик Виктор Ларин утверждает, что какие бы новые лозунги о восточном «стержне» ни выдумывались в Москве, «на берегах Тихого океана они все чаще воспринимаются как очередной эксперимент кремлевских мечтателей. 8

Вторая цель, евразийская интеграция, также столкнулась с трудностями. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начал функционировать в 2015 году как таможенный союз, в который входят Кыргызская Республика, Казахстан, Армения, Россия и Беларусь. Попытки убедить Украину присоединиться к блоку закончились политическими потрясениями и конфликтами. Остальные члены ЕАЭС оказались втянуты в торговые войны и разногласия по поводу режимов санкций. Другие штаты не проявляют особого желания присоединиться. Даже один из самых ярых сторонников евразийской интеграции Сергей Караганов, профессор и декан Московской Высшей школы экономики, признает, что «нет ощущения успеха ни в обществе, ни в элитах», а вместо этого ЕАЭС столкнулся с «потоком критики». ». 9 ЕАЭС не стоит списывать со счетов: его способность устанавливать внешние тарифы на товары из Китая и других стран, поступающих в ЕАЭС, действительно усиливает влияние России в Центральной Азии, но это прежде всего геополитическая, а не экономическая инициатива.

». 9 ЕАЭС не стоит списывать со счетов: его способность устанавливать внешние тарифы на товары из Китая и других стран, поступающих в ЕАЭС, действительно усиливает влияние России в Центральной Азии, но это прежде всего геополитическая, а не экономическая инициатива.

Третья цель разворота — укрепление отношений России с Китаем — оказалась более успешной. Владимир Путин и Си Цзиньпин наблюдали резкий подъем в отношениях, частично основанный на крепких личных отношениях между двумя лидерами. Китайские инвестиции в Россию разочаровали, но товарооборот все же вырос до 108 миллиардов долларов в 2018 году по сравнению с 21 миллиардом долларов в 2005 году. Обе стороны формируют стратегическое энергетическое партнерство: Россия в настоящее время является крупнейшим источником сырой нефти для Китая, Китай два крупных завода по производству СПГ в российской Арктике, а также трубопровод «Сила Сибири», по которому российский газ будет доставляться в Китай, будут введены в эксплуатацию в конце этого года. 10 Китай также остается ключевым рынком сбыта российского оружия. Россия продала Китаю часть своей самой современной техники, в том числе истребители Су-35 и зенитно-ракетные комплексы С-400. 11 Некоторые эксперты предполагают, что у России есть короткое окно — десятилетие или меньше, — прежде чем отечественная военная промышленность Китая разовьет аналогичный уровень технологических инноваций, и Россия начнет проигрывать отечественным производителям Китая. 12. Растут и прямые военные связи: на учениях «Восток» в сентябре 2018 года в Восточном военном округе России впервые участвовал 3500-местный контингент Народно-освободительной армии. 13

10 Китай также остается ключевым рынком сбыта российского оружия. Россия продала Китаю часть своей самой современной техники, в том числе истребители Су-35 и зенитно-ракетные комплексы С-400. 11 Некоторые эксперты предполагают, что у России есть короткое окно — десятилетие или меньше, — прежде чем отечественная военная промышленность Китая разовьет аналогичный уровень технологических инноваций, и Россия начнет проигрывать отечественным производителям Китая. 12. Растут и прямые военные связи: на учениях «Восток» в сентябре 2018 года в Восточном военном округе России впервые участвовал 3500-местный контингент Народно-освободительной армии. 13

Пожалуй, наиболее важными являются тесные дипломатические отношения между двумя странами. В ООН и других органах Россия и Китай не всегда согласны, но никогда не противостоят друг другу публично. Часто их дипломаты работают вместе, чтобы формировать дебаты и влиять на результаты. Они уже не только принимают решения, но и начинают формировать международные нормы и структуры глобального управления, продвигая принцип государственного суверенитета и принижая значение таких либеральных норм, как права человека, обязанность защищать или продвижение демократии.

Тем не менее, Россия по-прежнему пытается найти действенную основу, в рамках которой она сможет управлять подъемом Китая. Несмотря на тесные отношения России с Пекином, она с осторожностью относится к многосторонним инициативам Китая и нервничает по поводу расширения Китая в сфере своего влияния. Россия фактически заблокировала попытки превратить Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в экономический клуб или зону свободной торговли, что укрепило бы влияние Китая в Центральной Азии. Когда в 2014 году Китай объявил о создании Азиатского международного инвестиционного банка (АБИИ), Россия сначала отказалась от присоединения. 14 Несмотря на звездную роль президента Путина на последовательных конференциях по инициативе «Один пояс, один путь» в Пекине, Россия до сих пор не согласилась на членство в ОПОП. По мере того, как Китай продолжает расти, международная роль России по-прежнему ограничена ее неудовлетворительным экономическим ростом, и она рискует оказаться в затруднительном положении в качестве младшего партнера Китая.

Wikimedia Commons

Один пояс Один путь

Большая Евразия

С XIX века Россия была доминирующим партнером в отношениях с Китаем, но сейчас все чаще происходит наоборот. Географические рамки российской стратегической культуры с трудом приспосабливаются к этой новой реальности растущего Китая. Идея «русского мира», получившая известность в 2013–2014 годах, рассматривала Россию как центр русскоязычной сферы влияния, но ничего не говорила о ее отношениях с Азией. В идее Евразии был больший потенциал, в движении, отвергающем европейское наследие России и отстаивающем альтернативную идентичность и геополитическую судьбу на Востоке.

Первоначальное евразийское движение, основанное в 1920-х годах русскими интеллектуалами в изгнании, использовало термин «Евразия» для описания огромного географического пространства, простирающегося от Восточной Европы до границ Китайской империи. 15 Представление о России как о великой державе в центре этого мира между Европой и Азией оказало большое влияние на стратегическое мышление постсоветской России. И все же евразийство не смогло предложить четкого стратегического ответа на вызов растущего Китая. В традиционном евразийском мышлении Евразия представляла собой цивилизационный и геополитический блок, резко отличающийся от конфуцианско-буддийского цивилизационного пространства Китая, а зачастую и противостоящий ему. 16 Многие евразийские идеи усилили традиционное для России недоверие к Китаю, которое усилилось во время китайско-советского раскола.

И все же евразийство не смогло предложить четкого стратегического ответа на вызов растущего Китая. В традиционном евразийском мышлении Евразия представляла собой цивилизационный и геополитический блок, резко отличающийся от конфуцианско-буддийского цивилизационного пространства Китая, а зачастую и противостоящий ему. 16 Многие евразийские идеи усилили традиционное для России недоверие к Китаю, которое усилилось во время китайско-советского раскола.

В середине 2010-х годов московские внешнеполитические мыслители попытались решить эту проблему с помощью новой концепции «Большой Евразии», идеи, описанной как первая настоящая стратегическая концепция России после распада Советского Союза. 17 Впервые он возник в 2015 году среди группы российских внешнеполитических мыслителей из прокремлевского клуба «Валдай», возглавляемой Сергеем Карагановым, Тимофеем Бордачевым и другими учеными. Караганов и его коллеги утверждали, что идея «китайской угрозы» была придумана еще в советский период и в последующие годы поощрялась Соединенными Штатами. Вместо этого Китай должен быть ключевым союзником России в развитии нового «большого евразийского сообщества». России следует принять новые китайские инвестиции в транспортные и другие инфраструктурные проекты, используя инициативу «Один пояс, один путь» как способ сместить фокус российского развития с европейской части России на Сибирь и Дальний Восток.

Вместо этого Китай должен быть ключевым союзником России в развитии нового «большого евразийского сообщества». России следует принять новые китайские инвестиции в транспортные и другие инфраструктурные проекты, используя инициативу «Один пояс, один путь» как способ сместить фокус российского развития с европейской части России на Сибирь и Дальний Восток.

Термин быстро завоевал популярность в официальных кругах. Сергей Нарышкин, тогдашний спикер Госдумы, заговорил о «Большой Евразии», простирающейся от Мурманска до Шанхая. 18 В июне 2016 года Путин употребил этот термин в дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, говоря о «создании большего евразийского партнерства с участием ЕврАзЭС, а также стран, с которыми у нас тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан и Иран».0089 19 В мае 2017 года на Международном форуме «Один пояс, один путь» в Пекине Путин заявил, что «Один пояс, один путь, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) способны стать основой для формирования Большого евразийского партнерства». Большое евразийское партнерство», которое предполагает «интеграцию интеграций» или «тесное увязывание различных текущих двусторонних и многосторонних интеграционных процессов в Евразии»9.0089 21

Большое евразийское партнерство», которое предполагает «интеграцию интеграций» или «тесное увязывание различных текущих двусторонних и многосторонних интеграционных процессов в Евразии»9.0089 21

В дипломатических заявлениях Большая Евразия стала полезным фрейминговым приемом, в котором Россия изображается как равноправный партнер Китая, а инициатива «Один пояс, один путь» и ЕАЭС представляются как интеграционные проекты равнозначного, но дипломатического характера. риторика едва ли может скрыть растущий разрыв между экономикой Китая, которая оценивается в 13,6 трлн долларов, и ВВП России, который составляет всего 1,7 трлн долларов. Возможно, более важным является аргумент сторонников идеи Большой Евразии о том, что Китаем лучше всего управлять в многосторонних рамках и что более широкое Большое евразийское партнерство, которое могло бы включать Россию, Индию и Китай, а также страны АСЕАН, могло бы сократить некоторые потенциальные трения, вызванные быстрым подъемом Китая в евразийском регионе. В этой геополитической геометрии Китай может быть экономическим лидером, но не гегемоном, поскольку в рамках свободного Большого евразийского партнерства «Пекин будет уравновешен Москвой, Дели, Токио, Сеулом, Тегераном, Джакартой и Манилой» 9.0089 22 Россия, возможно, не сможет завершить свою экономическую деятельность, но сыграет незаменимую роль в качестве основного субъекта безопасности в Евразии, обеспечивая безопасность транспортных путей и стратегических флангов Китая в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Арктике. Ефременко утверждает, что в рамках Большой Евразии Россия могла бы играть роль «шерифа», столь эффективно зарекомендовавшего себя в Сирии. 23 Подобные взгляды встречают скептицизм в Китае, который имеет все более широкое присутствие в Евразии.

В этой геополитической геометрии Китай может быть экономическим лидером, но не гегемоном, поскольку в рамках свободного Большого евразийского партнерства «Пекин будет уравновешен Москвой, Дели, Токио, Сеулом, Тегераном, Джакартой и Манилой» 9.0089 22 Россия, возможно, не сможет завершить свою экономическую деятельность, но сыграет незаменимую роль в качестве основного субъекта безопасности в Евразии, обеспечивая безопасность транспортных путей и стратегических флангов Китая в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Арктике. Ефременко утверждает, что в рамках Большой Евразии Россия могла бы играть роль «шерифа», столь эффективно зарекомендовавшего себя в Сирии. 23 Подобные взгляды встречают скептицизм в Китае, который имеет все более широкое присутствие в Евразии.

Идеологические аспекты проекта также могут вызвать беспокойство в Пекине. Для большинства ее сторонников точная география Большой Евразии менее важна, чем идейные аспекты. Космос важен, пишет Ефременко, но Большая Евразия — это еще и идеологическая альтернатива той форме либеральной глобализации, которая застопорилась во время финансового кризиса 2008 года. 24 Ефременко не поддерживает «официальный военно-политический союз против США», но утверждает, что «Китай и Россия будут действовать солидарно в деконструкции американоцентристского миропорядка и построении более справедливой и безопасной системы». международных отношений в Евразии и в мире». 25 На трехсторонней встрече глав государств Индии, России и Китая в Осаке в июне 2019 года президент Си отметил, что три государства должны способствовать «более многополярному миру и демократизации международных отношений». бросая вызов тому, что считается международным порядком, в котором доминируют США.

24 Ефременко не поддерживает «официальный военно-политический союз против США», но утверждает, что «Китай и Россия будут действовать солидарно в деконструкции американоцентристского миропорядка и построении более справедливой и безопасной системы». международных отношений в Евразии и в мире». 25 На трехсторонней встрече глав государств Индии, России и Китая в Осаке в июне 2019 года президент Си отметил, что три государства должны способствовать «более многополярному миру и демократизации международных отношений». бросая вызов тому, что считается международным порядком, в котором доминируют США.

Тем не менее, несмотря на подобную риторику и растущую напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, Китай по-прежнему с осторожностью относится к любому радикальному ревизионизму. Министр иностранных дел Ван И недавно заявил: «Мы должны соблюдать и сохранять существующий порядок. Китай не может и не станет устанавливать новый порядок».0089 27 С экономической точки зрения Китай имеет гораздо больше ставок в нынешнем международном порядке, чем Россия, и вряд ли будет приветствовать российские стратегические разговоры о зарождающемся биполярном порядке между трансатлантическим блоком во главе с Соединенными Штатами и свободной конфигурацией во главе с Россией. и Китай в Большой Евразии. 28

и Китай в Большой Евразии. 28

Идея Большой Евразии как китайско-российского вызова гегемонии США также рассматривается как опасно конфронтационная большинством ведущих внешнеполитических мыслителей в Москве. Дмитрий Тренин, директор Центра Карнеги в Москве, утверждал: «Миссия России не в том, чтобы изменить мировой порядок или свергнуть США с позиции ведущей мировой державы». Прежде всего, Большая Евразия не должна быть площадкой для формирования «своего рода антиамериканского союза с Китаем». Вместо этого Россия должна вести сбалансированную внешнюю политику, избегая зависимости ни от Китая, ни от Европы. Такая политика, считает Тренин, приведет к некоему «геополитическому одиночеству» России. Это не обязательно должно быть полностью негативным: без запутанных союзов и даже объединений Россия могла бы свободно осуществлять свой суверенитет и достичь редкого статуса в международной политике — способности быть свободной. 29

В статье 2018 года кремлевский идеолог Владислав Сурков также предсказал «столетие (или, возможно, двести или триста) геополитического одиночества», в котором Россия, характеризующаяся «двуглавой государственностью, гибридным менталитетом, межконтинентальная территория и биполярная история», была бы связана только с самой собой. 30 Сурков утверждает, что переход к «геополитическому одиночеству» знаменует собой резкий разрыв с евроцентристской стратегической ориентацией России последних 400 лет. Эта «одинокая» Россия положит конец своим постоянным колебаниям между Востоком и Западом и ее попыткам решить российские геополитические дилеммы посредством новых пространственных проектов.

30 Сурков утверждает, что переход к «геополитическому одиночеству» знаменует собой резкий разрыв с евроцентристской стратегической ориентацией России последних 400 лет. Эта «одинокая» Россия положит конец своим постоянным колебаниям между Востоком и Западом и ее попыткам решить российские геополитические дилеммы посредством новых пространственных проектов.

Эта идея тоже не нова. Геополитический изоляционизм также занимает важное место в российской стратегической культуре: апокрифические слова Александра III о том, что «у России есть только два союзника: ее армия и флот», продолжают иметь больший резонанс в российском стратегическом мышлении, чем такие великие видения, как Большая Евразия. Однако подобная самоизоляция мало что дает России с точки зрения решения проблем сложного и взаимозависимого мира. Чтобы успешно сбалансировать свои отношения с Китаем и другими государствами Восточной Азии и приступить к урегулированию своих сложных отношений с Западом, России нужны более далеко идущие стратегические инновации, выходящие за рамки лозунгов «Восточного поворота» и «Большой Евразии».

Для академического цитирования

Дэвид Льюис, «Стратегическая культура и «поворот России на Восток: Россия, Китай и «Большая Евразия»», Marshall Center Security Insight , no. 34, июль 2019 г., https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/strategic-culture-and-russias-pivot-east-russia-china-and-greater-eurasia-0.

Примечания

1 Для обсуждения «азиатскости» России см. Milan Hauner, Что такое Азия для нас? Азиатское сердце России вчера и сегодня (Бостон: Анвин и Хайман, 1990).

2 Пол Дж. Болт и Шэрил Н. Кросс, Китай, Россия и глобальная геополитика двадцать первого века (Оксфорд: Oxford University Press, 2018).

3 Питер Хопкирк, Поджигание Востока: мечта Ленина об империи в Азии (Лондон: Джон Мюррей, 1984).

4 Сергей Радченко, Нежелательные провидцы: неудача Советского Союза в Азии в конце холодной войны (Оксфорд: Oxford University Press, 2014).

5 Дополнительную информацию о «поворотном моменте» см.: Александр Королев, «Переориентация России на Азию: причины и стратегические последствия», Pacific Affairs 89, no. 1 (2016): 53–73; Гилберт Розман, «Русский поворот к Азии», The Asan Forum (ноябрь–декабрь 2014 г.), http://www.theasanforum.org/the-russian-pivot-to-asia; Фиона Хилл и Бобо Ло, «Поворот Путина: почему Россия смотрит на Восток», Foreign Affairs, , 31 июля 2013 г., http://www.foreignaffairs.com/articles/139.617/fiona-hill-and-bobo-lo/putins-pivot.

6 Президент России, Послание Президента Федеральному Собранию, Москва, 12 декабря 2013 г., http://eng.kremlin.ru/transcripts/6402.

7 Тимофей Бордачев, «Новое евразиство: как сделать сопряжение работающих», Россия в глобальной политике , 14 октября 2015 г., https://globalaffairs.ru/number/Novoe-evrazi ство-17754.

8 Виктор Ларин, «Новая геополитика для восточной Евразии», Россия в глобальной политике , 13 сентября 2018 г. , по состоянию на 4 июня 2019 г., https://globalaffairs.ru/number/Novaya-geopolitika-dlya-Vostochnoi-Evrazii-1973.

, по состоянию на 4 июня 2019 г., https://globalaffairs.ru/number/Novaya-geopolitika-dlya-Vostochnoi-Evrazii-1973.

9 Сергей Караганов, «ЕАЭС: от земли к углублению», Российская газета , 4 декабря 2018 г., https://rg.ru/2018/12/04/karaganov-integraciia-v-ramkah-eaes -принести-политические-выгоды.html.

10 Наиболее полный отчет об этих отношениях представлен Эрикой Даунс, Джеймсом Хендерсоном, Миккалом Э. Хербергом, Шоичи Ито, Меган Л. О’Салливан, Мореной Скаламера и Кан Сойлу, 9 лет.0003 The Emerging Russia-Asia Energy Nexus , Национальное бюро азиатских исследований, декабрь 2018 г., https://www.nbr.org/wp-content/uploads/pdfs/publications/special_report_74_emerging_russia-asia_energy_nexus_dec2018.pdf.

11 Франц-Стефан Гади, «Россия подтверждает поставку 10 истребителей Су-35 в Китай до конца года», The Diplomat , 29 августа 2018 г.; Франц-Стефан Гади, «Военные Китая принимают первый ракетный полк ПВО С-400 из России», The Diplomat , 26 июля 2018 г. , https://thediplomat.com/2018/07/chinas-military-accepts-first-s-400-missile-air-defense-regiment-from-russia.

, https://thediplomat.com/2018/07/chinas-military-accepts-first-s-400-missile-air-defense-regiment-from-russia.

12 Александр Габуев, «Почему Россия и Китай укрепляют связи в сфере безопасности», Foreign Affairs , 24 сентября 2018 г. Внешняя политика , 13 августа 2014 г.; Матье Булег, «Российские учения «Восток» были и серьезным планированием, и шоу», Chatham House, 17 сентября 2018 г.

14 Александр Габуев, «Россия присоединяется к АБИИ… наконец», The Moscow Times , 1 апреля 2015 г., https://www.themoscowtimes.com/2015/04/01/russia-joins- aiib-наконец-a45354.

15 Чарльз Шлакс, Илья Винковецкий и Петр Савицкий, Исход на Восток: предчувствия и события: подтверждение исхода евразийцев на Восток (Идиллуайлд, Калифорния: Чарльз Шлакс, 1996).

16 Марлен Ларуэль, «Когда Евразия смотрит на восток: является ли евразийство китаефилом или китаефобом», в М. Бассине и Г. Позо, ред. , Политика евразийства: идентичность, популярная культура и внешняя политика России (Лондон: Роуман и Литтлфилд, 2017), 145–159.

, Политика евразийства: идентичность, популярная культура и внешняя политика России (Лондон: Роуман и Литтлфилд, 2017), 145–159.

17 Тимофей Бордачев, «Основные итоги 2017 года: Энергетическая Россия и сообщество Большой Евразии», 28 декабря 2017 г., http://valdaiclub.com/a/highlights/main-results-of-2017-energetic- россия. Первоначальный доклад был опубликован на английском языке под названием «Навстречу Великому океану-3: создание Центральной Евразии: Экономический пояс Шелкового пути и приоритеты совместного развития евразийских государств», Дискуссионный клуб «Валдай», июнь 2015 г. Обзор см. у Дэвида Г. Льюис, «Геополитические образы российской внешней политики: эволюция «Большой Евразии»» Европейско-азиатские исследования 70, вып. 10 (ноябрь 2018 г.): 1612–1637 гг.

18 «Астана: Нарышкин: успешная работа ЕАЭС с КНР поможет создать Большую Евразию», РИА Новости , 6 октября 2015 г., https://ria.ru/20151006/1297516 870. html.

html.

19 Владимир Путин, «Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума», 17 июня 2016 г., http://kremlin.ru/events/president/news/52178.

20 «Путин: евразийское партнерство должно изменить политический континент», РИА Новости , 14 мая 2017, http://1prime.ru/News/20170514/827449765.html.

21 «Форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь», Президент России, веб-страница, 26 апреля 2019 г., http://en.kremlin.ru/events/president/news/60378.

22 Сергей Караганов, «Бог побед. Что дальше? Россия в глобальной политике , 16 января 2017 г.

23 Дмитрий Ефременко, «Рождение Большой Евразии», Россия в глобальной политике , 28 ноября 2016 г.

24 Там же.

25 Там же.

26 Кэтрин Вонг и Венди Ву, «Си Цзиньпин говорит, что Китай, Россия и Индия должны взять на себя «глобальную ответственность» по защите интересов», South China Morning Post , 29 июня 2019 г. , https://www.scmp .com/news/china/diplomacy/article/3016581/xi-jinping-says-china-russia-and-india-should-take-global.

, https://www.scmp .com/news/china/diplomacy/article/3016581/xi-jinping-says-china-russia-and-india-should-take-global.

27 Майкл Д. Суэйн, «Взгляды Китая на состояние китайско-американских отношений в 2018 г.», 1 декабря 2018 г., https://www.prcleader.org/sinousrelations.

28 Федор Лукьянов, «Война и мир XXI века. Международная стабильность и баланс нового типа», Отчет дискуссионного клуба «Валдай», Россия в глобальной политике , 10 февраля 2016 г., дата обращения 4 июля 2019 г., https://globalaffairs.ru/valday/Voina-i -мир—XXI-века-Международная—стабильность-и—баланс—нового-типа-17971.

29 Тренин Д., «Контурная карта российской геополитики: возможная стратегия Москвы в Большой Евразии», Центр Карнеги, Москва, 11 февраля 2019 г., по состоянию на 4 июля 2019 г., https://carnegie.ru/commentary/78913.

30 В. Сурков, «Одиночество полукровки», Россия в глобальной политике , 28 мая 2018 г. , https://eng.globalaffairs.ru/book/The-Loneliness-of-the -Полукровка-19575.

, https://eng.globalaffairs.ru/book/The-Loneliness-of-the -Полукровка-19575.

Об авторе

Дэвид Льюис — адъюнкт-профессор международных отношений факультета политики Эксетерского университета. Научные интересы Дэвида включают изучение международной безопасности и конфликтов, а также постсоветской политики в России, Центральной Азии и на Кавказе. Он является со-PI этого проекта.

Стратегическая инициатива России (RSI)

Эта программа исследований, возглавляемая GCMC и финансируемая RSI (Усилия Министерства обороны США по углублению понимания российского способа ведения войны с целью информирования стратегии и планирования), использует углубленные тематические исследования, чтобы лучше понять стратегическое поведение России, чтобы смягчить просчеты в отношениях.

The Marshall Center Security Insights

Европейский центр исследований в области безопасности им.

Leave a Reply