Китай vs США — 2023: сравнение армий, экономик и технологического развития стран

Вечерняя Москваиещё 2

© Вечерняя Москва

Соединенные Штаты и Китай — две крупнейшие экономики мира. Пять лет назад между ними началась так называемая торговая война, которая длится по сей день. С тех пор отношения между странами находятся в натянутом состоянии и, как считается, могут перерасти в «глубокий конфликт». Что КНР и США думают друг о друге и как распределилось их лидерство по ключевым сферам — в материале «Вечерней Москвы».

Видео дня

На чьей стороне лидерство

Опрошенные «ВМ» эксперты полагают, что после распада СССР человечество и поныне живет в американоцентричном мире. Штаты по-прежнему сохраняют лидерство и сильное влияние почти во всех сферах.

При этом Китай серьезно сократил отставание, а где-то даже вырвался вперед — особенно это заметно в экономике и науке. Однако в большинстве случаев Поднебесной все же приходится играть по американским правилам.

Экономика

По размеру ВВП (ключевому показателю, который оценивает уровень экономического развития страны) Китай уже стал абсолютным лидером. На территории страны производится почти 20 процентов всех мировых товаров и услуг (в стоимостном выражении).

Так, по данным Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Китая составляет чуть более 27 трлн долларов, ВВП США — около 23 трлн долларов.

При этом основной мировой резервной валютой с долей почти 60 процентов по-прежнему остается американский доллар. И хотя влияние доллара постепенно уменьшается, доля юаня в глобальных «сбережениях» ничтожно мала (менее трех процентов) и не растет.

«Коллективная братская могила»: почему Запад отверг мирный план Китая

— Юань имеет ряд структурных проблем, в частности неполная конвертируемость и закрытый счет движения капитала. Все это мешает китайской валюте стать глобальной для международных расчетов, — отметил в беседе с «ВМ» китаист Леонид Ковачич.

Кроме того, важно понимать, что американская и китайская экономики сильно взаимозависимы. Резкое ослабление и тем более потенциальный разрыв отношений станут сильным ударом для обеих стран. Достаточно вспомнить, что Китай — один из крупнейших держателей американских трежерис. По данным за декабрь 2022 года, их сумма превышает 860 трлн долларов.

Глобальная политика

Влияние США на мировой арене сложно переоценить. Штаты по праву считаются лидером так называемого коллективного Запада — группы стран с развитой экономикой и высоким уровнем жизни населения. К ним обычно относят почти все страны Европы, Австралию, Канаду и Японию. Как полагает программный директор «Валдайского клуба» Тимофей Бордачев, единственное, что связывает эти страны, — «способность самих американцев держать их в узде».

Кроме того, есть мнение, что США почти подчинили себе и главную международную площадку — Организацию Объединенных Наций.

— В какой-то момент Штаты начали использовать ООН как некую декоративную конструкцию, чтобы говорить своим голосом от имени всего мира, — сказал «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

В случае с Китаем дело обстоит иначе. Долгое время страна придерживалась умеренной внешней политики. Но теперь Пекин готов расширить сферу своего влияния. Так, китаист Александр Габуев считает, что долгосрочная цель Китая — превращение Центральной Азии «в исключительную сферу своих интересов». Кстати, в этом регионе Поднебесная, судя по всему, будет конкурировать с Россией.

Как отмечает Журавлев, достижение политического доминирования в мире — цель, которую китайский истеблишмент поставил на одном из последних съездов Компартии:

— Экономического лидерства, как считают в Китае, им достичь удалось. Теперь стоит вопрос о политическом соперничестве с США.

Армия

В рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower за 2023 год США находятся на первом месте, Китай — на третьем. При расчете учитываются свыше 50 различных факторов — от военной мощи и финансов до логистических возможностей и географии страны.

Как отметил в беседе с «ВМ» военный эксперт Алексей Подберезкин, в подобного рода рейтингах учитываются лишь количественные факторы, что не всегда отражает действительную военную мощь.

`ружба Made in China: как официальный Пекин на самом деле относится к Москве

Так, армия США располагается на первом месте рейтинга из-за абсолютного превосходства в военно-воздушных силах и военно-морской мощи. Китай занимает третью строчку из-за того, что имеет самую большую по численности армию в мире — более двух миллионов человек. Но китайская армия не имеет за плечами победного опыта, а во второй половине прошлого века она и вовсе потерпела унизительное поражение, напоминает военный эксперт:

— В 1979 году была небольшая китайско-вьетнамская война, где вьетнамцы нанесли своему сопернику такое поражение, что китайцы до сих пор не очень любят об этом вспоминать.

По сути о силе китайской армии почти ничего неизвестно. В отличие от американской, которая за последние десятилетия показала свои возможности в целом ряде военных конфликтов — в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. В пользу США говорит еще один факт — порядка 750 военных баз по меньшей мере в 80 странах по всему миру.

Наука и технологии

Именно сфера высоких технологий станет основной ареной борьбы за мировое лидерство между Соединенными Штатами и Китаем. В конце 2022 года Штаты уже нанесли удар своему оппоненту, введя запрет на экспорт в Поднебесную полупроводниковых технологий и оборудования для его производства. Газета New York Times тогда писала, что эти ограничения — «самый жесткий экспортный контроль США за десятилетие». Из-за них китайские производители процессоров уже понесли большие убытки.

В целом по наличию готовых технологий Китай пока проигрывает своему конкуренту. Однако страна уже вышла на первое место по количеству научных разработок во многих ключевых технологических сферах.

Так, согласно «Трекеру критических технологий» (Сritical Technology Tracker), составленному Австралийским институтом стратегической политики (ASPI), Китай лидирует в 37 из 44 исследованных областей. Среди них робототехника, создание наноматериалов, передовые радиочастотные коммуникации, космические и оборонные технологии.

Что о КНР думают в Штатах

Последние десять лет отношение Штатов к Китаю остается неизменным. Как отметил в разговоре с «ВМ» политолог-американист Михаил Синельников-Оришак, Вашингтон видит в азиатском гиганте экономического конкурента, но не политического противника.

— Китай — один из крупнейших партнеров для США, — говорит он. — Эта страна по сути завязана на американскую экономику. И точно не рассматривается как враг.

Политика США нацелена на то, чтобы сдерживать экономический рост Китая, в том числе через сохранение существующего миропорядка. Последний во многом работает в интересах Америки, именно она выстраивала его после 1991 года.

По этой же причине США занимают твердую позицию в отношении Тайваня и открыто предупреждают Китай о жестком ответе в случае военной агрессии в отношении острова.

— Своими действиями Штаты говорят Китаю: «Просто так съесть Тайвань вам не удастся», — полагает Синельников-Оришак. — Есть порядок, который надо поддерживать. Разумеется, такой порядок выгоден тем, кто стоит во главе его. Сейчас он выгоден США.

Разумеется, такой порядок выгоден тем, кто стоит во главе его. Сейчас он выгоден США.

Что о США думают в Китае

Именно Штаты в 2018 году начали торговую войну, когда ввели пошлины на ввоз произведенных в Китае солнечных батарей и других товаров. После этого Пекин пересмотрел отношения с «американским соседом».

С тех пор Америку воспринимают как главного долгосрочного и стратегического соперника, отметил в беседе с «ВМ» китаист Леонид Ковачич. Уже сейчас между странами идет масштабное экономическое, технологическое и даже военное противостояние.

— Никаких надежд на улучшение отношений или разворот с этой нисходящей траектории на 180 градусов в Пекине нет, — говорит Ковачич. — Единственное, к чему там стремятся, чтобы отношения с США не свалились в крутое пике и не произошло какое-то реальное военное столкновение.

Ключевым в этом контексте остается вопрос: «Собирается ли Китай стать полноценным мировым лидером?». В риторике официальных лиц всякий раз подчеркивается, что страна не намерена становиться мировым гегемоном, а желает сделать существующий миропорядок более справедливым, то есть учитывающим интересы всех сторон. Но на деле все немного иначе.

Но на деле все немного иначе.

— Конечно, Китай стремится развивать свою мощь не только в экономическом, но и в политическом плане, — уверен эксперт. — Китай хочет стать все более заметным игроком в мировых глобальных политических вопросах. Из-за этого его интересы все чаще будут сталкиваться с интересами США.

Конфликты, Александр Габуев, Тимофей Бордачев, Алексей Подберезкин, Дмитрий Журавлев, Валдайский клуб, Международный валютный фонд, Всемирный Банк, ООН, Война в Сирии

Вечерняя Москва: главные новости

Посольство РФ в США назвало оправданием тезис об аккуратном применении кассетных бомб

Названы четыре знака зодиака, которые встретят свою любовь во второй половине 2023 года

Футбольный клуб «Ювентус» запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги

сравнение РБК 500 и Fortune 500 — РБК

РБК в этом году решил снова сравнить рейтинг РБК 500 с Fortune 500, исследовать показатели крупнейших компаний России и США, сопоставить срез отечественной экономики с аналогичным срезом экономики, лидирующей по объему ВВП

Напомним о существующих основных методологических различиях между рейтингами. Fortune учитывает только американские корпорации, чьи акции обращаются на торговых площадках, а также отчитывающиеся перед государственными ведомствами непубличные компании. РБК 500 учитывает все крупнейшие компании, раскрывающие свои финансовые показатели вне зависимости от того, являются ли они публичными или нет, а также те компании, которые предоставили РБК данные о своих результатах.

Fortune учитывает только американские корпорации, чьи акции обращаются на торговых площадках, а также отчитывающиеся перед государственными ведомствами непубличные компании. РБК 500 учитывает все крупнейшие компании, раскрывающие свои финансовые показатели вне зависимости от того, являются ли они публичными или нет, а также те компании, которые предоставили РБК данные о своих результатах.

Рейтинги отличаются отраслевым (секторальным) делением. Для сравнения компании Fortune 500 были перераспределены в соответствии с отраслями, используемыми в РБК 500.

adv.rbc.ru

Показатели рейтингов представлены в своих национальных валютах, для сравнения величины были пересчитаны с использованием средневзвешенного курса рубля к доллару США за соответствующий год отчетности.

adv.rbc.ru

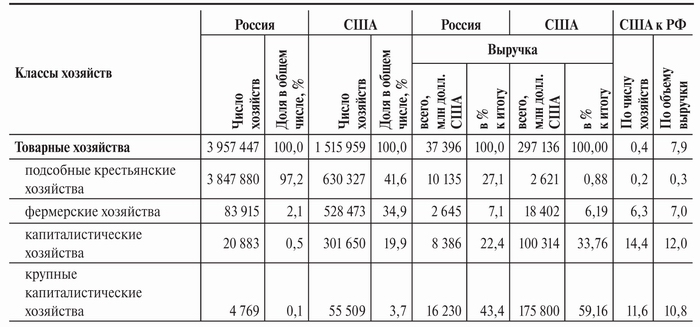

Объем ВВП США и России в 2016 году, по данным Всемирного банка, составил $18,57 трлн и $1,28 трлн соответственно, то есть ВВП США превышает аналогичный показатель российской экономики в 14,5 раза. Совокупная выручка компаний рейтинга Fortune 500 в 2017 году составила $12 трлн, то есть 65% объема американского ВВП. Совокупная выручка компаний рейтинга РБК 500 текущего года составила $989,3 млрд, то есть более 77% объема ВВП России. Совокупная выручка Fortune 500 превышает совокупную выручку РБК 500 в 12,2 раза.

Совокупная выручка компаний рейтинга Fortune 500 в 2017 году составила $12 трлн, то есть 65% объема американского ВВП. Совокупная выручка компаний рейтинга РБК 500 текущего года составила $989,3 млрд, то есть более 77% объема ВВП России. Совокупная выручка Fortune 500 превышает совокупную выручку РБК 500 в 12,2 раза.

Объем совокупной выручки рейтинга Fortune 500 вырос по сравнению с предыдущим годом на 0,5% (против снижения в рейтинге прошлого года на 4%), что меньше уровня годовой инфляции 2016 года — 2,07%. Рост совокупной выручки рейтинга РБК 500 составил 4,2%, значительно снизившись по сравнению с прошлым годом (13,6%). Рост совокупной выручки РБК 500 также был съеден инфляцией, составившей в 2016 году 5,4%.

Если смотреть динамику совокупной выручки участников РБК 500, пересчитанную в доллары США, то показатель отражает снижение по сравнению с прошлым годом на 5,2%. В то же время выручка рейтинга Fortune 500, переведенная в рубли, демонстрирует уверенный рост на 10,5%.

Совокупная прибыль минус убыток Fortune 500 превысила аналогичный показатель РБК 500 в 11,5 раза ($890 млрд и $77,5 млрд соответственно), с поправкой на то обстоятельство, что финансовые результаты в рейтинге РБК 500 были раскрыты только 426 компаниями. Соотношение прибыльных и убыточных компаний Fortune 500 — 438 к 62. В рейтинге РБК 500 прибыльных компаний 365, убыточных — 61, компаний, которые не показали финансовы результат, — 74.

Соотношение прибыльных и убыточных компаний Fortune 500 — 438 к 62. В рейтинге РБК 500 прибыльных компаний 365, убыточных — 61, компаний, которые не показали финансовы результат, — 74.

Помимо закономерного различия объемов совокупных финансовых показателей между двумя рейтингами можно найти и определенные сходства. Они наблюдаются при исследовании структуры рейтингов, в частности, распределения выручки по участникам. Оба рейтинга показывают заметную неравномерность распределения дохода среди компаний-участниц. Неравномерность носит схожий характер: на самые крупные компании приходится бóльшая доля выручки. Примерно половина совокупной выручки в РБК 500 приходится на 23 крупнейшие компании рейтинга. В американском рейтинге половину суммарного дохода принесли 58 лидеров.

На топ-10 компаний РБК 500 приходится 38,3% совокупной выручки, а на топ-10 Fortune 500 — 18%. При этом выручка первой десятки Fortune больше выручки топ-10 РБК 500 в 5,7 раза.

Почти 75% совокупной выручки РБК 500 приходится на шесть отраслей. В рейтинге Fortune 500 на топ-6 отраслей пришлось 62,5% совокупной выручки. В обоих рейтингах значительна доля финансистов среди крупнейших компаний. В Fortune 500 на финансовый сектор приходится 21% совокупной выручки — это лидер рейтинга среди секторов. В РБК 500 на долю финансового сектора приходится 13,4% выручки — это второй показатель рейтинга.

В рейтинге Fortune 500 на топ-6 отраслей пришлось 62,5% совокупной выручки. В обоих рейтингах значительна доля финансистов среди крупнейших компаний. В Fortune 500 на финансовый сектор приходится 21% совокупной выручки — это лидер рейтинга среди секторов. В РБК 500 на долю финансового сектора приходится 13,4% выручки — это второй показатель рейтинга.

Первое место в РБК 500 среди отраслей принадлежит нефтегазовому сектору, чья выручка в 2,5 раза превышает показатель финансистов. В Fortune 500 нефтегазовый сектор занимает четвертую позицию, на его долю приходится 6,6% совокупной выручки (в три с лишним раза меньше, чем у финансового сектора).

Значительная доля в обоих рейтингах приходится на торговлю: в Fortune 500 показатель равен 15,1% выручки (второе место), в РБК 500 — 8% (четвертое место).

Отрасли металлургия и горная добыча, транспорт, электроэнергетика, составляющие топ-6 отраслей РБК 500, не попали в топ-6 Fortune. В то же время фармацевтика, дистрибуция и электроника, присутствующие в топ-6 Fortune, в РБК 500 не заняли лидирующих позиций.

К определенным сходствам рейтингов можно отнести и несменяемость лидеров среди компаний на протяжении трех лет: в РБК 500 это «Газпром» (нефтегазовый сектор), в Fortune 500 — Walmart (торговля). Выручка лидера Fortune больше выручки лидера РБК 500 в 5,5 раза. Доля «Газпрома» в совокупной выручке компаний рейтинга составляет 9%, на долю Walmart приходится 4% совокупной выручки Fortune 500. Примечательно, что доход Walmart больше выручки находящейся на второй позиции Berkshire Hathaway почти в 2,2 раза, в то время как доход «Газпрома» лишь на четверть (25,8%) превышает выручку ЛУКОЙЛа, занимающего вторую строчку РБК 500.

Лидерами двух рейтингов по размеру прибыли являются Apple и «Газпром», показатель американской компании больше в три раза ($45,7 млрд и $14,9 млрд соответственно).

Потери самой убыточной компании Fortune — First Energy (публичная коммунальная компания) в 3,7 раза превышают убыток Внешэкономбанка (лидер по размеру убытка РБК 500): $6,2 млрд против $1,7 млрд соответственно.

Лидерами снижения объема выручки выступили топливная компания «Транснафта» (РБК 500), снижение выручки которой составило 71%, и финансовая компания INTL FCStone (Fortune 500), предоставляющая услуги доступа к торговым площадкам, торговли на рынке Forex и проведения платежей. Ее выручка упала на 57,5%.

Лидером роста выручки Fortune стала телекоммуникационная Charter Communications — третья в США по величине компания, предоставляющая услуги платного телевидения. Рост выручки во многом обусловлен ее слияниями с Time Warner Cable и Liberty Broadband. По итогам 2016 года выручка компании выросла на 197,3%.

Лидером роста выручки РБК 500 стала корпорация «Роскосмос» — 2192,6%. Этот значительный показатель обусловлен эффектом низкой базы: поскольку корпорация появилась после преобразования из федерального агентства 28 декабря 2015 года, сумма выручки, отраженная в отчетности 2015 года, образовалась всего за несколько дней существования организации.

Сравните и сопоставьте Советский Союз и Соединенные Штаты во время холодной войны » historyofmyamerica.

com мы проведем углубленное сравнение контрастов между Советским Союзом (СССР) и Соединенными Штатами Америки (США) в эпоху холодной войны.

com мы проведем углубленное сравнение контрастов между Советским Союзом (СССР) и Соединенными Штатами Америки (США) в эпоху холодной войны.

Мы обсудим все это сравнение в этих пяти пунктах ниже:

- География (СССР имел превосходство над США)

- Экономическая мощь (США победили)

- Военная мощь и союзники (у США было больше союзников, но никто не был победителем)

- Население (в СССР было больше населения, чем в США)

- Политическая стабильность (Соединенные Штаты были более стабильны, чем Советский Союз)

Итак, приступим.

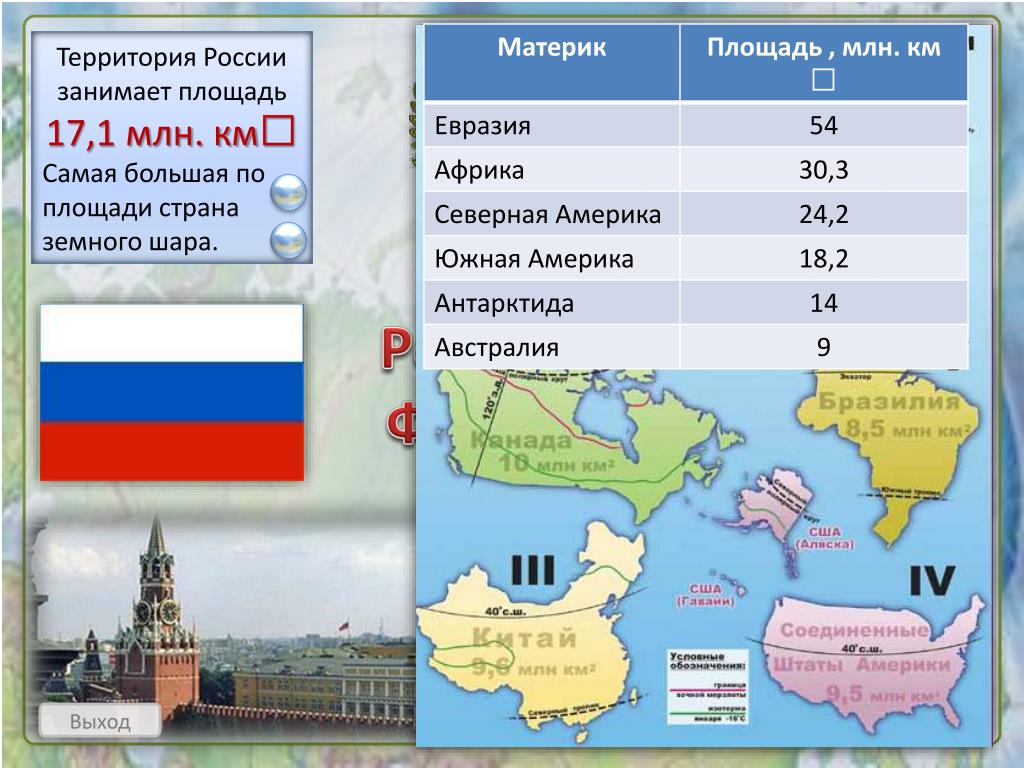

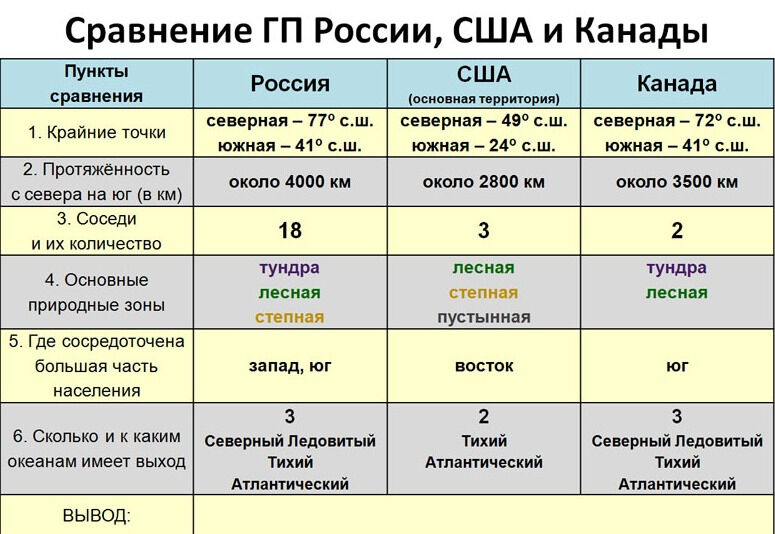

Географически Союз Советской России и Соединенные Штаты Америки вошли в список крупнейших стран в эпоху холодной войны (1945-1991) .

В то время СССР был самой большой страной в мире с общей площадью суши 22,4 миллиона квадратных километров.

Хотя в 1991 году Советский Союз распался на 15 стран; но ее преемница Российская Федерация по-прежнему остается самой большой страной в мире с площадью 17,1 миллиона квадратных километров.

Однако США были и остаются не такими большими, как СССР; но она также занимает третье место в списке крупнейших стран мира.

Общая площадь суши США составляет 9,83 миллиона квадратных километров.

То есть во времена холодной войны география Советского Союза была почти в полтора раза больше, чем США.

Итак, что касается земельных площадей, то Советский Союз стал победителем в холодной войне.

Хотя обе нации были достаточно богаты с точки зрения природных ресурсов.

Соединенные Штаты были капиталистической страной, им удалось правильно использовать свои ресурсы для развития страны по сравнению с коммунистической страной.

[ Забавный факт: Знаете ли вы? СССР был почти в полтора раза больше бывшей планеты Плутон. Даже его правопреемник, Российская Федерация, все еще больше, чем прежняя планета]

Даже его правопреемник, Российская Федерация, все еще больше, чем прежняя планета]

2. Экономическая мощь Советского Союза и Соединенных Штатов

Мы должны согласиться, что география СССР была намного и намного больше чем в США, но обширная география не означает наличие массивной экономики.

Да, мы согласны с тем, что экономика Советского Союза была крупной экономикой в мире в эпоху холодной войны; но по сравнению с Соединенными Штатами это было не так уж и много.

Согласно экономической статистике, в 1980 году ВВП СССР составлял 1,21 триллиона долларов (номинально). Но с другой стороны, ВВП США в 1980 году составлял 2,86 триллиона долларов.

Как видите, экономика США была в два раза больше, чем СССР.

Точно так же в 1980 году ВВП Америки на душу населения составлял 12 574,79ДОЛЛАР США; но ВВП СССР на душу населения в 1980 году составлял 5800 долларов.

Это доказывает, что американцы жили намного лучше, чем советские граждане.

Итак, в случае экономического сравнения, Соединенные Штаты Америки определенно выиграли в холодной войне.

[ Забавный факт: Знаете ли вы? Главный правопреемник СССР Общая экономика Российской Федерации в 2020 году составляет всего 1,4 трлн долларов по сравнению с 20,93 трлн долларов США. Даже забавный факт заключается в том, что общая экономика американского штата Калифорния в 2020 году составляет около 3 триллионов долларов]

3. Военная мощь и союзники

По военной мощи США и СССР в то время занимали первое и второе места.

Позиции время от времени менялись; иногда самыми могущественными становились американские вооруженные силы, а иногда советские.

Например: В первые годы холодной войны (1945-50) Советский Союз располагал сильнейшей в мире сухопутной армией.

Увидев силу Советов на земле, США также начали укреплять свою наземную военную мощь.

Тем не менее, Соединенные Штаты имели гораздо большее превосходство над флотом и военно-воздушными силами из-за своего технологического превосходства.

При поддержке Великобритании и Франции они почти без конкуренции господствовали в Тихом и Атлантическом океанах.

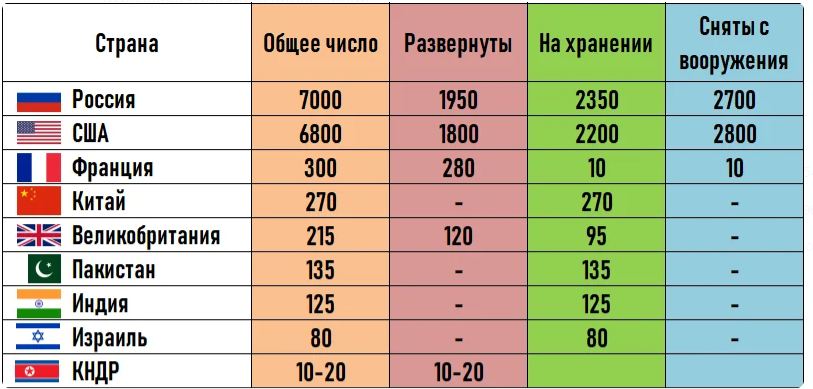

С другой стороны, у США было около 6 800 ядерных боеголовок, а у СССР было 45 000 ядерных боеголовок, что во много раз больше, чем у США.

А теперь посмотрим, кто были их военные союзники.

В 1949 году США сформировали НАТО, которая представляла собой коллективный военный союз под их руководством.

Его членами были:

- США

- Франция

- Бельгия

- Великобритания

- Португалия

- Канада

- Дания

- Исландия

- Италия

- Люксембург

- Нидерланды

- Норвегия

В ответ на действия НАТО Советский Союз также подписал в 1955 году военный договор, получивший название «Варшавский договор».

Его членами были:

- Советский Союз

- Польша

- Румыния

- Болгария

- Венгрия

- Албания

- Восточная Германия

- Чехословакия

Мы не думаем, что можем объявить какую-либо из них победителем в сравнении военной мощи, потому что обе страны обладали ядерным потенциалом.

Если между ними начнется война, то никто не останется победителем; весь мир был бы разрушен.

[ Забавный факт: Знаете ли вы? Все ядерное оружие, имевшееся у этих двух гигантов в эпоху напряженности, могло разрушить весь мир более 200 раз]

НАС.

По отчету 1956, население Советского Союза составляло 20,02 крор.

Но в том же году население США составляло 16,89 крор.

Разрыв сохранялся до 1991 года.

Однако сегодня население России намного меньше, чем в США.

Россия: 14,45 крор

США: 32,82 крор.

[ Забавный факт: Знаете ли вы? Хотя Россия является самой большой страной в мире по площади, но ее население намного меньше, чем во многих более мелких странах; Такие, как Бангладеш, Пакистан и т. д. Даже в этой стране меньше населения, чем в индийском штате Уттар-Прадеш (23 крора)]

5. Сравнение политической стабильности

Конечно, вы знаете, что Союз Советской России был однопартийной правящей коммунистической страной, а с другой стороны, Соединенные Штаты Америки были полностью демократической нация.

Что касается политической стабильности, то обе страны были политически достаточно стабильны во время Холодной войны.

Но в самом конце борьбы СССР стал политически нестабилен.

В результате он распался в 1991.

Таким образом, в этом сравнении мы считаем, что Соединенные Штаты являются настоящим победителем.

[ Забавный факт: Знаете ли вы? Гласность и перестройка были двумя основными реформаторскими инициативами, предпринятыми лидером КПСС Михаилом Горбачевым. Однако вместо Реформации она полностью развалила Советский Союз.

Однако вместо Реформации она полностью развалила Советский Союз.

Что вы об этом думаете?

Не забудьте сообщить нам.

Отставание от ледокола не означает, что Америка проигрывает в Арктике

Потепление в Арктике может привести к снижению региональной безопасности. Обмен виски и шнапсом — как это сделали канадцы и датчане из-за спорного острова Ганса — может оказаться недостаточным по мере возникновения новых проблем. Растут опасения, что регион, для которого долгое время характерно сотрудничество, больше не будет пользоваться этим исключительным статусом. В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «регион стал ареной власти и конкуренции». В ряде недавних правительственных документов и выступлений США подчеркивалась аналогичная озабоченность по поводу конкуренции в Арктике.

Для многих Соединенные Штаты безнадежно отстают, что имеет серьезные последствия для национальной обороны. Одним из наиболее распространенных и последовательных показателей, подтверждающих это, является сравнение количества американских, российских и китайских ледоколов. Как подчеркивает Линдсей Родман, при сравнении военных преимуществ России по сравнению с Соединенными Штатами в Арктике «наиболее часто приводимым примером являются ледоколы». По этому стандарту Вашингтон проигрывает Москве — и это даже не близко. В то время как у России в составе флота не менее 40 ледоколов, у Китая и США по два ледокола.

Как подчеркивает Линдсей Родман, при сравнении военных преимуществ России по сравнению с Соединенными Штатами в Арктике «наиболее часто приводимым примером являются ледоколы». По этому стандарту Вашингтон проигрывает Москве — и это даже не близко. В то время как у России в составе флота не менее 40 ледоколов, у Китая и США по два ледокола.

Стать членом

Однако использование относительных размеров ледокольного флота в качестве ключевого показателя состояния стратегической конкуренции в Арктике ошибочно. Хотя они являются важной платформой, ледоколы мало что делают для создания или решения наиболее часто выявляемых оборонных проблем в регионе. Вместо этого аналитики должны сосредоточиться на характере военных рисков в Арктике, роли союзников и партнеров и экономических интересах в более широком геополитическом контексте, а не на сравнении конкретных возможностей. Это важно, чтобы избежать неправильной характеристики степени опасности или акцентирования внимания на неправильных типах решений.

Ледокольный флот

Если относительное количество ледоколов является правильным способом измерения конкуренции в Арктике, то у Соединенных Штатов проблемы. У России более 40 ледоколов, и она планирует построить еще 13 ледоколов большой грузоподъемности к 2035 году. Китай недавно приобрел свой второй и первый отечественный ледокол и мечтает о атомном варианте. Напротив, в Соединенных Штатах в эксплуатации находятся один старый тяжелый ледокол и одна средняя версия. При этом планируется построить еще шесть (в том числе три тяжелых ледокола общей ориентировочной стоимостью 2,6–2,9 долл.5 миллиардов), финансирование в значительной степени ограничено первым, и оно не будет доступно до 2023 или 2024 года. , разрыв ледокола действительно существует.

Большинство аналитиков, предупреждающих о разрыве, отличают роль Береговой охраны, которая управляет американскими ледоколами и является частью Министерства внутренней безопасности в мирное время, от набора миссий Министерства обороны. Тем не менее, если поместить дискуссию о ледоколе рядом с угрозами со стороны России и Китая, то можно увидеть неявную или явную связь между ледоколами и военной уязвимостью США.

Тем не менее, если поместить дискуссию о ледоколе рядом с угрозами со стороны России и Китая, то можно увидеть неявную или явную связь между ледоколами и военной уязвимостью США.

Последствия разрыва ледоколов

К счастью для Вашингтона, последствия этого разрыва ледоколов для обороны США часто неправильно понимаются или преувеличиваются. Во-первых, многие конкретные военные вызовы, которые Китай или Россия могут создать в Арктике, не зависят от ледоколов и лучше всего решаются другими способами. К ним относятся отказ Соединенным Штатам в доступе в регион, ракетные удары по родине, возможность переброски сил с родины и демонстрация силы США перед вызовами.

Неясно, как Россия или Китай будут использовать ледоколы, чтобы исключить Соединенные Штаты из региона, или как Соединенные Штаты будут использовать ледоколы для преодоления таких попыток. Возьмем озабоченность по поводу того, что Россия отказывает в доступе по Северному морскому пути (не считая ограниченного трансарктического судоходства на сегодняшний день и скромных прогнозов на будущее). Способность России делать это связана в первую очередь с их растущими ракетными, воздушными и разведывательными возможностями, развернутыми на их собственной территории. Как отмечает Матье Булег, российский Северный флот, скорее всего, сможет выполнять некоторые задачи по пресечению движения в море «в ограниченном оперативном темпе». При этом «большинство ее активов не имеют арктической специфики, работают за пределами региона и на других стратегических направлениях». Увеличение числа американских ледоколов не решит проблему блокирования территорий российскими береговыми базами. Андреас Кюрстен отмечает, что в случае кризиса надводные корабли ВМФ, действующие за тихоходными ледоколами, станут «сидячими утками для воздушных, подводных и береговых сил противника».

Способность России делать это связана в первую очередь с их растущими ракетными, воздушными и разведывательными возможностями, развернутыми на их собственной территории. Как отмечает Матье Булег, российский Северный флот, скорее всего, сможет выполнять некоторые задачи по пресечению движения в море «в ограниченном оперативном темпе». При этом «большинство ее активов не имеют арктической специфики, работают за пределами региона и на других стратегических направлениях». Увеличение числа американских ледоколов не решит проблему блокирования территорий российскими береговыми базами. Андреас Кюрстен отмечает, что в случае кризиса надводные корабли ВМФ, действующие за тихоходными ледоколами, станут «сидячими утками для воздушных, подводных и береговых сил противника».

Ледоколы будут играть второстепенную роль в противодействии другим военным угрозам Соединенным Штатам, выходящим из региона. Ракеты, выпущенные из российской Арктики в направлении Соединенных Штатов, будут пересекать Арктику. С этой точки зрения состояние того, что Министерство обороны называет «устаревающей системой предупреждения о севере», вызывает большую озабоченность, чем нехватка ледоколов. Точно так же, хотя ледоколы России важны для способности ее Северного флота действовать в Арктике и через нее, количество ледоколов США не имеет к этому большого значения. Учитывая способность России проецировать мощь в Северную Атлантику, арктическая стратегия Минобороны фокусируется на других возможностях. К ним относятся сотрудничество с Великобританией и Норвегией в патрулировании P-8, миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства из Исландии и признание того, что создание Командования объединенных сил в Норфолке помогает защищать морские коммуникации Северной Атлантики с Европой.

С этой точки зрения состояние того, что Министерство обороны называет «устаревающей системой предупреждения о севере», вызывает большую озабоченность, чем нехватка ледоколов. Точно так же, хотя ледоколы России важны для способности ее Северного флота действовать в Арктике и через нее, количество ледоколов США не имеет к этому большого значения. Учитывая способность России проецировать мощь в Северную Атлантику, арктическая стратегия Минобороны фокусируется на других возможностях. К ним относятся сотрудничество с Великобританией и Норвегией в патрулировании P-8, миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства из Исландии и признание того, что создание Командования объединенных сил в Норфолке помогает защищать морские коммуникации Северной Атлантики с Европой.

Ядерное оружие остается вечной проблемой, но на его стратегическую ценность мало влияет относительное количество ледоколов. Годовой отчет Министерства обороны Китая за 2019 год обеспокоен тем, что китайские гражданские исследования, некоторые из которых, предположительно, будут проводиться ледоколами, могут поддержать усилия по развертыванию «подводных лодок в регионе в качестве средства сдерживания ядерных атак». Что касается России, то основная часть ее военно-морского потенциала ядерного сдерживания базируется на Кольском полуострове. Большая часть военной деятельности России в Арктике посвящена защите этого потенциала. Как показывают Остин Лонг и Брендан Грин, во время холодной войны Соединенные Штаты полагались на комбинацию сенсоров, обработки информации, подводных лодок и других противолодочных средств для отслеживания советских атомных подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами (ПЛАРБ). Безусловно, технологии не стояли на месте. Тем не менее, отслеживание российских и китайских ПЛАРБ в Арктике или на пути к ней сегодня потребует использования различных возможностей США за пределами Арктики или уже имеющих доступ к ней. Во всяком случае, уменьшение морского льда может подорвать способность ПЛАРБ оставаться незамеченными. В более общем плане США десятилетиями полагались на свой ядерный арсенал для сдерживания ядерных угроз. Непонятно, почему Россия или Китай, обладающие большим количеством ледоколов, могут подорвать этот сдерживающий фактор.

Что касается России, то основная часть ее военно-морского потенциала ядерного сдерживания базируется на Кольском полуострове. Большая часть военной деятельности России в Арктике посвящена защите этого потенциала. Как показывают Остин Лонг и Брендан Грин, во время холодной войны Соединенные Штаты полагались на комбинацию сенсоров, обработки информации, подводных лодок и других противолодочных средств для отслеживания советских атомных подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами (ПЛАРБ). Безусловно, технологии не стояли на месте. Тем не менее, отслеживание российских и китайских ПЛАРБ в Арктике или на пути к ней сегодня потребует использования различных возможностей США за пределами Арктики или уже имеющих доступ к ней. Во всяком случае, уменьшение морского льда может подорвать способность ПЛАРБ оставаться незамеченными. В более общем плане США десятилетиями полагались на свой ядерный арсенал для сдерживания ядерных угроз. Непонятно, почему Россия или Китай, обладающие большим количеством ледоколов, могут подорвать этот сдерживающий фактор.

Другие утверждали, что ледоколы США необходимы для демонстрации решимости. Например, Сабрина Шенкман сообщает, что более дюжины полярных и военных экспертов пришли к выводу, что «если конкурирующее государство решит посягнуть на исключительную экономическую зону США… . . или усилить военную демонстрацию силы», то «присутствие — или отсутствие — ледокола может… . . быть красноречивым сообщением о силе или слабости». Предположительно, однако, способность США ответить более смертоносными подводными или воздушными средствами будет красноречивым сигналом.

Во-вторых, последствия относительного количества ледоколов выглядят по-разному, если учесть совершенно разные арктические условия, особенно для США и России. По данным Арктического института, Россия имеет примерно 24 140 километров береговой линии и два миллиона жителей в Арктике. The Economist подчеркнул, что в целом Россия обладает «по крайней мере половиной Арктики с точки зрения площади, береговой линии, населения и, вероятно, полезных ископаемых». Российская экономика сильно зависит от нефти и природного газа, в том числе из Арктики, для федерального бюджета и экспорта. Как уже отмечалось, значительная часть российских стратегических ядерных сил сдерживания базируется в Арктике. Российские интересы диктуют большое количество ледоколов. Для сравнения, Соединенные Штаты имеют примерно 4057 километров (2521 милю) арктической береговой линии и около 68 000 человек, проживающих в Арктике Аляски. Добыча нефти и газа, даже с учетом неарктической части, составляет очень небольшой процент экономики США. Ядерная триада США не зависит от базирования или патрулирования ПЛАРБ в Арктике.

Российская экономика сильно зависит от нефти и природного газа, в том числе из Арктики, для федерального бюджета и экспорта. Как уже отмечалось, значительная часть российских стратегических ядерных сил сдерживания базируется в Арктике. Российские интересы диктуют большое количество ледоколов. Для сравнения, Соединенные Штаты имеют примерно 4057 километров (2521 милю) арктической береговой линии и около 68 000 человек, проживающих в Арктике Аляски. Добыча нефти и газа, даже с учетом неарктической части, составляет очень небольшой процент экономики США. Ядерная триада США не зависит от базирования или патрулирования ПЛАРБ в Арктике.

Третья проблема сосредоточения внимания исключительно на подсчете возможностей США заключается в том, что при этом игнорируется роль союзников и партнеров США. Семь из восьми арктических стран являются либо союзниками НАТО, либо партнерами НАТО с расширенными возможностями (шесть из которых обладают определенным ледокольным потенциалом). Неарктические союзники, такие как Великобритания, также имеют интересы и активы, имеющие отношение к региону. Возможности и географическое положение этих государств формируют среду безопасности в Арктике. Например, в настоящее время в Канаде эксплуатируются два тяжелых и четыре средних ледокола, а объединенный штаб норвежских вооруженных сил находится в Арктике. Ребекка Пинкус объясняет, как «тщательно откалиброванный» «Совет Россия-НАТО может стать полезным форумом для диалога по вопросам безопасности в Арктике». Вклад конкретных союзников и партнеров, несомненно, будет более актуален для решения одних проблем, чем для решения других. Даже если они не могут внести непосредственный вклад в решение конкретной проблемы, союзники и партнеры могут высвободить время и ресурсы США, чтобы сосредоточиться на чем-то другом. Они также могут помочь улучшить ситуационную осведомленность и более широко управлять напряженностью, чтобы свести к минимуму опасности и создать возможности в Северной Америке и Европейской Арктике и вблизи них.

Возможности и географическое положение этих государств формируют среду безопасности в Арктике. Например, в настоящее время в Канаде эксплуатируются два тяжелых и четыре средних ледокола, а объединенный штаб норвежских вооруженных сил находится в Арктике. Ребекка Пинкус объясняет, как «тщательно откалиброванный» «Совет Россия-НАТО может стать полезным форумом для диалога по вопросам безопасности в Арктике». Вклад конкретных союзников и партнеров, несомненно, будет более актуален для решения одних проблем, чем для решения других. Даже если они не могут внести непосредственный вклад в решение конкретной проблемы, союзники и партнеры могут высвободить время и ресурсы США, чтобы сосредоточиться на чем-то другом. Они также могут помочь улучшить ситуационную осведомленность и более широко управлять напряженностью, чтобы свести к минимуму опасности и создать возможности в Северной Америке и Европейской Арктике и вблизи них.

Наконец, ледоколы не дают государствам возможности претендовать на ресурсы, которые станут доступными по мере того, как изменение климата приведет к уменьшению ледового покрова. «Большая часть арктических территорий и ресурсов находится в пределах юрисдикции арктических государств», — пишет Керстен. Сейчас не 19 век, когда старатели или вооруженные силы могли претендовать на новую территорию. Например, Дуглас Порч рассказывает, как озабоченность «эффективной оккупацией» заставила французские вооруженные силы в Африке пожертвовать элементарной осторожностью в «желании опередить международную конкуренцию». Не следует торопиться — да и не нужно — повторять эти ошибки. Действительно, в недавней арктической стратегии Пентагона отмечается, что даже «Россия в целом следовала международному праву и процедурам при установлении границ своего расширенного континентального шельфа».

«Большая часть арктических территорий и ресурсов находится в пределах юрисдикции арктических государств», — пишет Керстен. Сейчас не 19 век, когда старатели или вооруженные силы могли претендовать на новую территорию. Например, Дуглас Порч рассказывает, как озабоченность «эффективной оккупацией» заставила французские вооруженные силы в Африке пожертвовать элементарной осторожностью в «желании опередить международную конкуренцию». Не следует торопиться — да и не нужно — повторять эти ошибки. Действительно, в недавней арктической стратегии Пентагона отмечается, что даже «Россия в целом следовала международному праву и процедурам при установлении границ своего расширенного континентального шельфа».

Безусловно, ледоколы необходимы для доступа к полярным районам, даже когда ледовый покров уменьшается. В результате они являются важным элементом арктического суверенитета. Однако количество, которым обладают другие страны, не влияет на количество, которое требуется Соединенным Штатам для предоставления доступа в свою исключительную экономическую зону. Также маловероятно, что страна будет использовать ледоколы, чтобы заявить права на Арктику США. Если бы это было так, то другие силы, кроме ледоколов, лучше подходили бы для их вытеснения в случае неудачи дипломатии.

Также маловероятно, что страна будет использовать ледоколы, чтобы заявить права на Арктику США. Если бы это было так, то другие силы, кроме ледоколов, лучше подходили бы для их вытеснения в случае неудачи дипломатии.

Лучше думать об обороне Арктики

По мере того, как Соединенные Штаты приближаются к потенциалу конкуренции, распространяющейся на Арктику, они должны рассматривать регион в более широком геополитическом контексте, рассматривать более широкий набор инструментов для продвижения интересов США, и тщательно взвесьте альтернативные издержки, связанные с тем, чтобы заставить Береговую охрану играть центральную роль в региональной конкуренции.

Лучший способ вести дела с Китаем и Россией в Арктике — решать споры на их собственных задворках. Большинство путей к кризису великих держав, который может затронуть Арктику, проистекают из кризисов за пределами региона. Таким образом, вовлечение России и Китая в другие места вместо сосредоточения внимания на конкретных возможностях в Арктике, включая ледоколы, будет иметь благотворный эффект. Номинальный подход министерства обороны заключается в усилении боеспособного передового присутствия в Восточной Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. По логике вещей, сдерживая конфликт там, Арктика с меньшей вероятностью пострадает от негативного «стратегического распространения». Зацикленность на количестве ледоколов или ледостойких судов в целом в рамках конкуренции с Россией или Китаем в Арктике может привести к ненужным инвестициям и отвлечению военных средств, которые лучше использовать в других местах. Альтернативные подходы могут быть сосредоточены на какой-либо форме крупной сделки или более сдержанной внешней политике США для смягчения напряженности. Надежда на этот подход заключается в том, что он может значительно снизить конкуренцию. Тогда это принесло бы пользу и Арктике.

Номинальный подход министерства обороны заключается в усилении боеспособного передового присутствия в Восточной Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. По логике вещей, сдерживая конфликт там, Арктика с меньшей вероятностью пострадает от негативного «стратегического распространения». Зацикленность на количестве ледоколов или ледостойких судов в целом в рамках конкуренции с Россией или Китаем в Арктике может привести к ненужным инвестициям и отвлечению военных средств, которые лучше использовать в других местах. Альтернативные подходы могут быть сосредоточены на какой-либо форме крупной сделки или более сдержанной внешней политике США для смягчения напряженности. Надежда на этот подход заключается в том, что он может значительно снизить конкуренцию. Тогда это принесло бы пользу и Арктике.

Локальные проблемы обороны в Арктике, конечно, останутся. Их следует решать с помощью политической и экономической дипломатии и по мере необходимости совершенствуя военные концепции и возможности. Сопротивление искушению провести численное сравнение ледоколов поможет избежать алармистских взглядов, которые могут способствовать напряженности и, в худшем случае, милитаризации региона, если Пентагон задействует новые ресурсы в ответ на эту предполагаемую уязвимость. С другими проблемами, такими как заинтересованность Китая в строительстве аэропортов в Гренландии, лучше всего решать дипломатические, информационные и экономические инструменты, а не военные платформы (хотя попытка купить Гренландию, вероятно, не лучший подход). Даже если оправдана более активная оборонная роль в Арктике, Соединенным Штатам следует в первую очередь сосредоточиться на разработке концепций существующих активов, определении того, какая инфраструктура требует модернизации, и тщательном изучении того, как инициативы в других местах могут способствовать региональной безопасности и минимизировать проблемы, возникающие в регионе.

Сопротивление искушению провести численное сравнение ледоколов поможет избежать алармистских взглядов, которые могут способствовать напряженности и, в худшем случае, милитаризации региона, если Пентагон задействует новые ресурсы в ответ на эту предполагаемую уязвимость. С другими проблемами, такими как заинтересованность Китая в строительстве аэропортов в Гренландии, лучше всего решать дипломатические, информационные и экономические инструменты, а не военные платформы (хотя попытка купить Гренландию, вероятно, не лучший подход). Даже если оправдана более активная оборонная роль в Арктике, Соединенным Штатам следует в первую очередь сосредоточиться на разработке концепций существующих активов, определении того, какая инфраструктура требует модернизации, и тщательном изучении того, как инициативы в других местах могут способствовать региональной безопасности и минимизировать проблемы, возникающие в регионе.

По мере изменения климата активность человека в Арктике (и Антарктике) будет возрастать. Существует потребность в дополнительных ледоколах для усиления правоохранительных, поисково-спасательных операций, реагирования на стихийные бедствия, ситуационной осведомленности и научной поддержки миссий Береговой охраны, среди прочего. Действительно, «полярные ледоколы поддерживают 9 из 11 уставных миссий береговой охраны». Единственные два, которые в настоящее время не поддерживаются, — это «пресечение незаконного оборота наркотиков и пресечение незарегистрированных мигрантов». Многие из этих задач явно способствуют национальной безопасности США.

Существует потребность в дополнительных ледоколах для усиления правоохранительных, поисково-спасательных операций, реагирования на стихийные бедствия, ситуационной осведомленности и научной поддержки миссий Береговой охраны, среди прочего. Действительно, «полярные ледоколы поддерживают 9 из 11 уставных миссий береговой охраны». Единственные два, которые в настоящее время не поддерживаются, — это «пресечение незаконного оборота наркотиков и пресечение незарегистрированных мигрантов». Многие из этих задач явно способствуют национальной безопасности США.

Но размещение ледоколов в центре обороны сопряжено с альтернативными издержками. Если Соединенные Штаты выставят несколько новых ледоколов, эти корабли могут столкнуться с тем, что задачи по обороне будут отнимать у них все больше и больше времени. В результате они будут в меньшей степени способны поддерживать бесчисленное множество задач национальной безопасности и важных научных миссий, которые им все чаще придется выполнять. Стоит отметить, что Береговая охрана определила потребность в шести новых ледоколах в 2013 году (и пробелы в поддержке полярных миссий в 2010 году), прежде чем общественное обсуждение в Вашингтоне переключилось на возвращение соперничества великих держав в целом и в Арктике в частности.

Leave a Reply