Гражданство в системе прав и свобод человека и институтов публичной власти

УДК 342.71

Страницы в журнале: 26-31

К.Л. БЕРДНИКОВА,

кандидат юридических наук

Статья посвящена вопросам определения понятия гражданства как государственного института, его признакам и содержанию, а также месту в системе прав и свобод человека и гражданина.

Ключевые слова: гражданство, суверенитет, осуществление лицом своих прав и свобод, субъективные права человека, гражданство как политико-правовое явление

Citizenship in a system of rights and freedoms of individuals and institutions of public power

Berdnikova K.

This paper is devoted to the definition of «citizenship» as a state institution, its features and content, as well as a place in the system of rights and freedoms of man and citizen.

Keywords: citizenship, sovereignty, the implementation of his or her rights and freedoms, of subjective human rights, citizenship as a political and legal phenomenon.

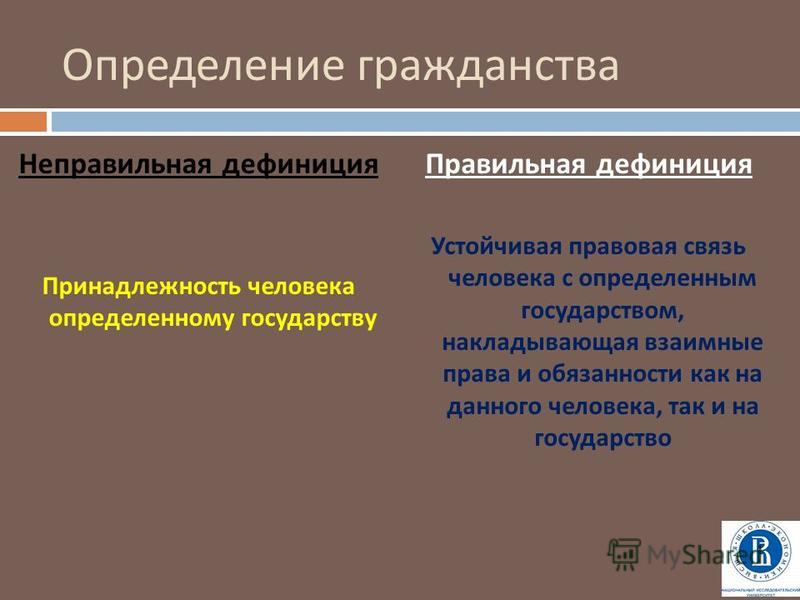

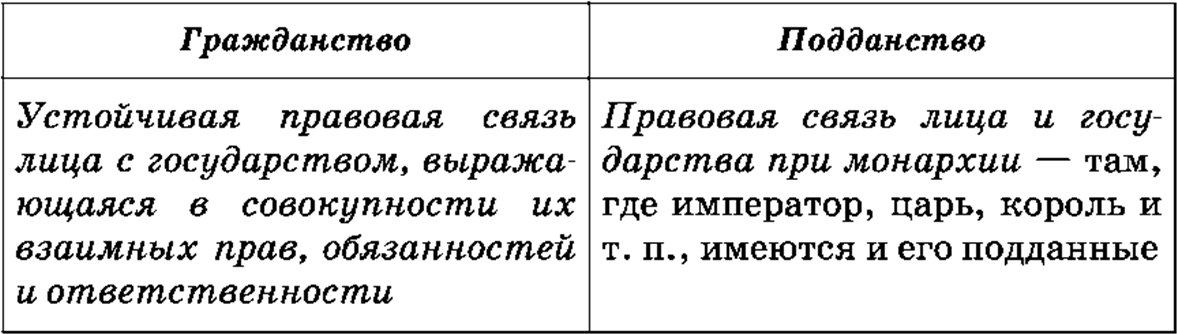

Определение понятия «гражданство» — нелегкая задача: это объясняется сложностью понимания специфического государственно-правового явления, а также органической связью гражданства с государством и правом. Вряд ли эта задача разрешима формально-логическими средствами, которые могут быть использованы лишь при разработке традиционных дефиниций, в частности при определении права через ближайшее родовое понятие и указании на видовые отличия. В таких условиях любая попытка может претендовать лишь на обобщение всего того, что уже известно об определенном предмете[1].

Гражданство — понятие, неразрывно связанное с государственностью. Более того, неоспорима связь между гражданством и государственным суверенитетом[2]. Именно с позиции распространения на личность суверенитета государства мы говорим о том, что гражданство является основой правового положения этой личности в государстве: наличие гражданства гарантирует полное распространение на личность всех прав, свобод и обязанностей, закрепленных в законодательстве данной страны. Обладая гражданством, лицо вправе рассчитывать на защиту государством этих прав как на его территории, так и за его пределами. Однако из этого не следует, что осуществление лицом своих прав и свобод, равно как и исполнение обязанностей, устанавливается наличием у него гражданства. Все лица, находящиеся на территории Российской Федерации, обладают практически одинаковыми правами и свободами, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства. Но существует так называемое правило национального режима[3], в соответствии с которым комплекс прав, свобод и обязанностей граждан России и лиц, не имеющих ее гражданства, аналогичен (за исключением ряда политических и некоторых других прав и обязанностей) и не может не соблюдаться в демократическом государстве, в котором права и свободы человека независимо от его гражданства или подданства выдвигаются на первое место, а их защита является приоритетной задачей самого государства.

Обладая гражданством, лицо вправе рассчитывать на защиту государством этих прав как на его территории, так и за его пределами. Однако из этого не следует, что осуществление лицом своих прав и свобод, равно как и исполнение обязанностей, устанавливается наличием у него гражданства. Все лица, находящиеся на территории Российской Федерации, обладают практически одинаковыми правами и свободами, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства. Но существует так называемое правило национального режима[3], в соответствии с которым комплекс прав, свобод и обязанностей граждан России и лиц, не имеющих ее гражданства, аналогичен (за исключением ряда политических и некоторых других прав и обязанностей) и не может не соблюдаться в демократическом государстве, в котором права и свободы человека независимо от его гражданства или подданства выдвигаются на первое место, а их защита является приоритетной задачей самого государства.

В любом современном демократическом государстве гражданство является одним из центральных институтов правового положения личности, определяющих основы правового статуса гражданина[4]. Нельзя недооценивать и роль гражданства в формировании личности граждан государства: являясь политико-юридическим выражением идей равноправия и национального единства, гражданство связано с воспитанием глубоких чувств гражданственности, верности Родине, патриотизма[5].

Нельзя недооценивать и роль гражданства в формировании личности граждан государства: являясь политико-юридическим выражением идей равноправия и национального единства, гражданство связано с воспитанием глубоких чувств гражданственности, верности Родине, патриотизма[5].

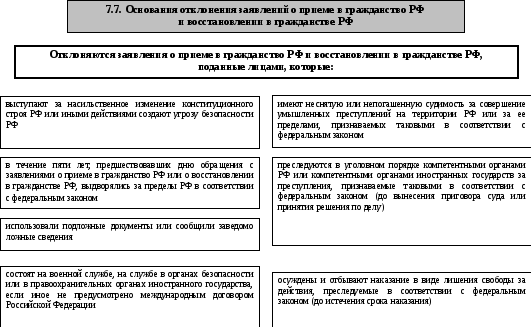

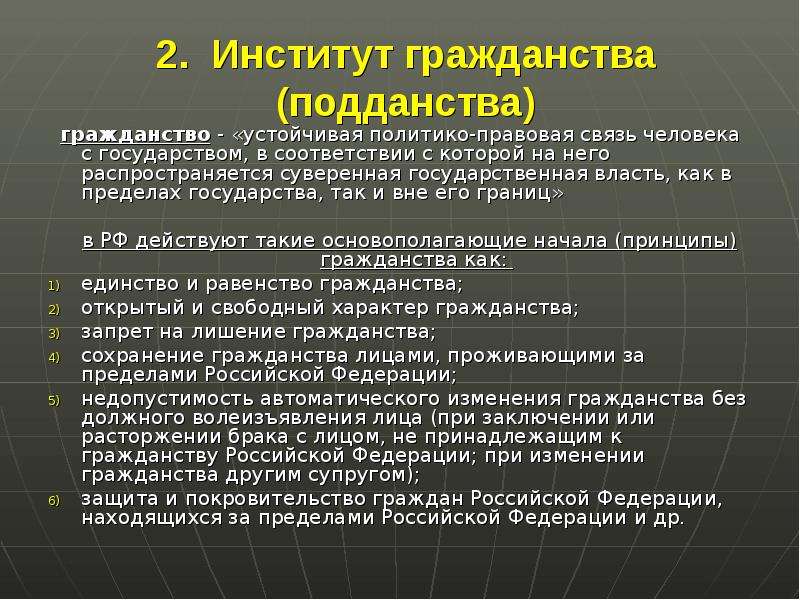

Гражданство Российской Федерации, являясь одним из важнейших институтов конституционного права России, определяющих правовой статус личности, обладает целым рядом специфических признаков. Общие принципы, определяющие сущность российского гражданства, лежат в основе понимания всего института гражданства в целом и устанавливаются Конституцией РФ и Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее — Закон о гражданстве 2002 года). Одним из данных принципов является единство российского гражданства.

В юридической науке термин «гражданство» понимается как:

1) политико-правовое явление, определяющее особый характер взаимоотношений человека и политико-социального образования — государства[6];

2) одно из основных субъективных прав человека (каждый человек имеет право на гражданство)[7] , т. е. предусмотренная законом возможность лица находиться в обозначенных выше взаимоотношениях с государством или прекратить их;

е. предусмотренная законом возможность лица находиться в обозначенных выше взаимоотношениях с государством или прекратить их;

3) конституционно-правовой институт.

Существует также определение гражданства как членства лица в государстве; это определение логично увязывается с позиций договорной теории происхождения государства как публично-правового союза населения в рамках территории, политически организованной общности людей.

В.С. Шевцов подчеркивает: «Сущность гражданства заключается в том, что лицо и государство находятся в такой специфически определенной связи, которая сама по себе служит основанием для того, чтобы на это лицо в полной мере могла распространяться юрисдикция данного государства. Гражданство, характеризуемое как правовая связь лица с государством, носит сугубо объективный характер, хотя в свою очередь служит необходимым условием, предпосылкой для установления правого статуса гражданина»[8].

Однако ряд исследователей понятия «гражданство» полагают, что под гражданством следует понимать прежде всего правовую принадлежность лица к государству, позволяющую разграничивать распределение населения между различными государствами. Так, А.А. Головко пишет, что «принадлежность означает не подвластность, а вхождение в состав чего-то. Его (термин «гражданство». — Примеч. ред.) можно применять к человеку, который через принадлежность к государству входит в состав его граждан, т. е. в состав народа»[9]. Суверенитет государства проявляется в том, что оно самостоятельно, посредством правовых норм, определяет круг своих граждан, т. е. круг лиц, постоянно находящихся с ним в общих политико-правовых отношениях, основным условием существования которых выступает государственная принадлежность лица, т. е. гражданство.

Так, А.А. Головко пишет, что «принадлежность означает не подвластность, а вхождение в состав чего-то. Его (термин «гражданство». — Примеч. ред.) можно применять к человеку, который через принадлежность к государству входит в состав его граждан, т. е. в состав народа»[9]. Суверенитет государства проявляется в том, что оно самостоятельно, посредством правовых норм, определяет круг своих граждан, т. е. круг лиц, постоянно находящихся с ним в общих политико-правовых отношениях, основным условием существования которых выступает государственная принадлежность лица, т. е. гражданство.

С.В. Черниченко считает, что разница между понятием «принадлежность лица к государству» и «правовая связь лица с государством» трудноуловима, поскольку «в обоих случаях имеется в виду определенное отношение между лицом и государством, носящее юридический характер»[10].

В 70—80-е годы прошлого века существовало понимание гражданства как устойчивой правовой связи лица с государством, определяющей его правовое положение не только внутри государства, но и вне его, в международном общении[11]. Эта связь лица с государством характеризуется равноправием между субъектами отношений. Большинство граждан любого государства являются его полными членами и в правовом, и в социальном значении, гражданами в каждом аспекте повседневной жизни государства. Фактическая связь граждан с государством выражается прежде всего в том, что большинство населения государства в нормальных условиях живет на его территории. Н.В. Витрук считает, что «постоянное проживание на территории государства — наиболее типичный и прочный вид фактической связи лица с государством. Наличие такой связи и закрепляется юридически институтом гражданства»[12].

Эта связь лица с государством характеризуется равноправием между субъектами отношений. Большинство граждан любого государства являются его полными членами и в правовом, и в социальном значении, гражданами в каждом аспекте повседневной жизни государства. Фактическая связь граждан с государством выражается прежде всего в том, что большинство населения государства в нормальных условиях живет на его территории. Н.В. Витрук считает, что «постоянное проживание на территории государства — наиболее типичный и прочный вид фактической связи лица с государством. Наличие такой связи и закрепляется юридически институтом гражданства»[12].

Определяя гражданство как правовую связь, необходимо отметить основные свойства этого явления. Гражданство устойчиво, так как права и обязанности, входящие в его содержание, сохраняются в пространстве и во времени. Его устойчивость объясняется тем, что гражданство не замыкается пространственными пределами государства. Оно сохраняется независимо от того, находится гражданин на территории государства или за его пределами. Гражданство возникает с момента рождения человека либо с момента приобретения его в установленном законом порядке и сохраняется, как правило, на протяжении всей жизни человека, если не возникает вопрос об утрате гражданства.

Гражданство возникает с момента рождения человека либо с момента приобретения его в установленном законом порядке и сохраняется, как правило, на протяжении всей жизни человека, если не возникает вопрос об утрате гражданства.

Государство устанавливает определенные отношения со всеми лицами, находящимися на его территории: гражданами государства, иностранными гражданами, а также лицами без гражданства. В то же время отношения, устанавливаемые с иностранцами и апатридами, уже не обладают таким свойством, как устойчивость. Они существуют до тех пор, пока указанные категории лиц находятся в пределах территории государства, и прекращаются с момента их выезда за его пределы. Правовая же связь между гражданином Российской Федерации и государством носит универсальный характер и сохраняется независимо от того, находится он в ее пространственных пределах или нет. Это различие коренится не только в свойствах гражданства, но и в совокупности тех прав, обязанностей и свобод, которые возникают между государством и гражданином.

В.С. Нерсесянц отмечает, что на различных этапах исторического пути к современной концепции прав человека мы имеем дело с тем или иным вариантом привилегированного человека. Последним типом такого привилегированного человека в историческом ряду является гражданин, а последней формой прав привилегированного человека — права гражданина в их соотношении с правами человека[13].

Рассматривая гражданство как определенное правоотношение, следует отметить, что содержание такого правоотношения составляют взаимные субъективные права и юридические обязанности гражданина и государства: право граждан требовать от государства защиты своих прав и законных интересов, в том числе за пределами государства, и, соответственно, обязанность государства оказывать такую защиту; право государства требовать у гражданина подчинения правопорядку и, соответственно, обязанность гражданина исполнять законы[14].

Гражданство как правоотношение характеризуется тем, что оно является правовым состоянием. Лицо, произвольно или непроизвольно вступающее в отношения гражданства, характеризуется определенным состоянием, которое по существу своему безусловно, т. е. имеет силу и требует признания не только лицом и государством, состоящим в этом отношении, но и всеми другими лицами и организациями. При этом такое состояние, однажды установившись, не может прекратиться только по воле пребывающих в нем лиц.

Лицо, произвольно или непроизвольно вступающее в отношения гражданства, характеризуется определенным состоянием, которое по существу своему безусловно, т. е. имеет силу и требует признания не только лицом и государством, состоящим в этом отношении, но и всеми другими лицами и организациями. При этом такое состояние, однажды установившись, не может прекратиться только по воле пребывающих в нем лиц.

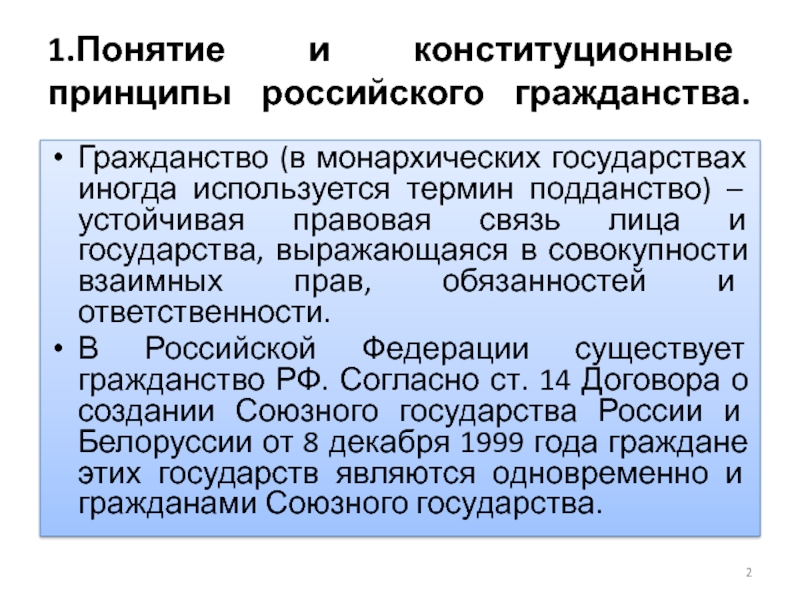

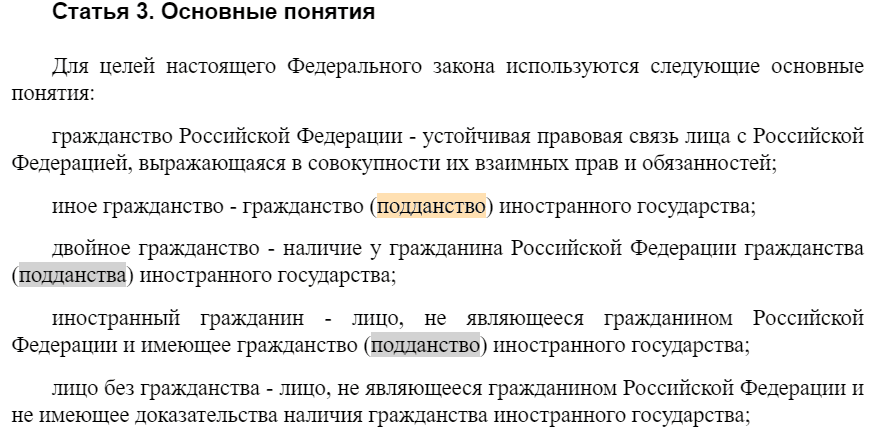

Одним из аспектов определения понятия гражданства как правовой связи является вопрос о соотношении в ней политического и правового компонентов. В Законе РФ от 28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» законодатель определил гражданство как устойчивую правовую связь человека с государством, тогда как в Законе СССР от 23.05.1990 № 1518-1 «О гражданстве СССР» гражданство определялось как политико-правовая связь человека с государством. Закон о гражданстве 2002 года характеризует гражданство как устойчивую правовую связь лица с Российской Федерацией.

Отказ от политического компонента в законодательном определении, по мнению ряда ученых, имеет положительную сторону. Политизация правового статуса гражданства влечет за собой его неустойчивость, а решение вопросов гражданства ставится в зависимость от соотношения политических сил. Определение гражданства как правового явления освобождает квалификацию гражданства от оценочных политических подходов, нередко осложняющих реализацию права на гражданство[15].

Политизация правового статуса гражданства влечет за собой его неустойчивость, а решение вопросов гражданства ставится в зависимость от соотношения политических сил. Определение гражданства как правового явления освобождает квалификацию гражданства от оценочных политических подходов, нередко осложняющих реализацию права на гражданство[15].

Гражданство представляет собой своеобразное субъективное право. С.Н. Братусь характеризовал субъективное право «как меру возможного или дозволенного поведения лица»[16]. Аналогичных взглядов придерживались и другие ученые[17].

С.С. Алексеев отмечал: «Субъективное право в самом общем виде представляет собой меру дозволенного поведения»[18]. Но понятие «субъективное право» не может существовать само по себе в чистом виде, оно всегда рассматривается в связях и отношениях с иными понятиями и отношениями и требует определения субъектов отношений.

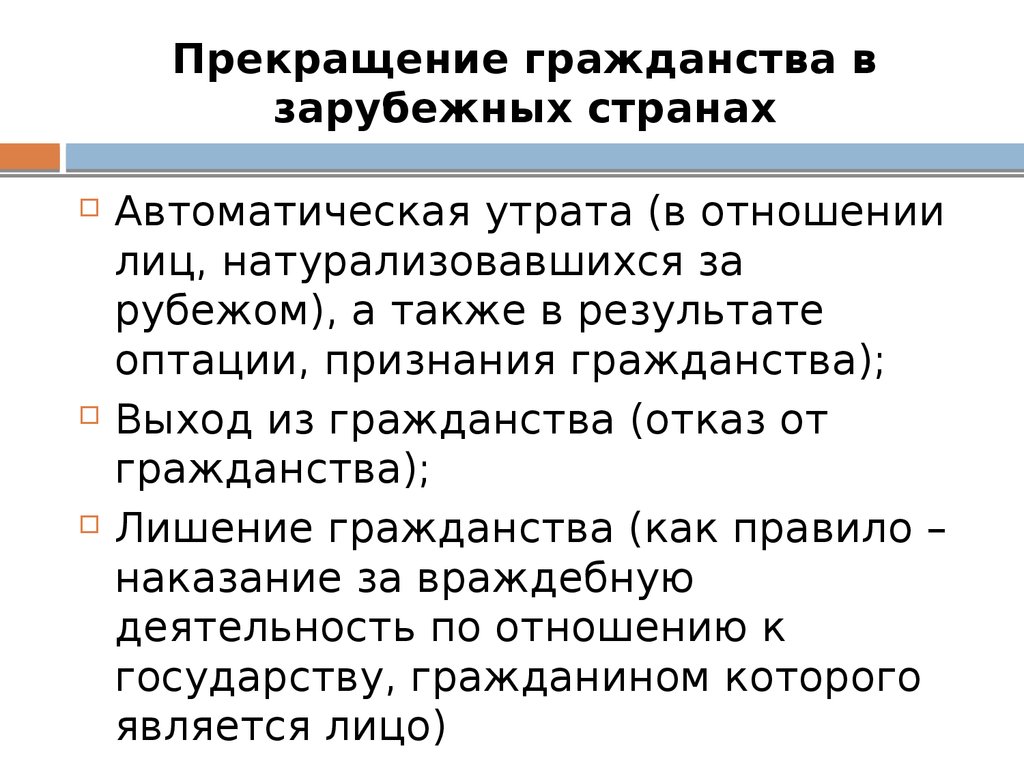

Вместе с тем во взглядах ученых нет единого мнения о существовании у лица субъективных прав по поводу гражданства. Сторонники одной научной позиции (И.Е. Фарбер, О.О. Миронов, Н.В. Витрук) выступают за признание гражданства субъективным правом[19]. Другие ученые полагают, что гражданство не может иметь качества субъективного права, поскольку оно является двусторонней связью между личностью и государством и носит объективный характер, и только государство обладает суверенным правом решать вопрос об установлении или прекращении этой связи[20]. Действительно, гражданство носит прежде всего объективный характер и возникает независимо от субъективного волеизъявления лица, примером чего является приобретение гражданства по рождению. Но существуют и другие основания приобретения гражданства, не учитываемые представителями первого направления и обязательно требующие волеизъявления лица. В частности, это требование распространяется на приобретение гражданства в порядке регистрации, приема, восстановления в гражданстве, оптации. Субъективное право по поводу гражданства возникает и в случаях прекращения гражданства.

Сторонники одной научной позиции (И.Е. Фарбер, О.О. Миронов, Н.В. Витрук) выступают за признание гражданства субъективным правом[19]. Другие ученые полагают, что гражданство не может иметь качества субъективного права, поскольку оно является двусторонней связью между личностью и государством и носит объективный характер, и только государство обладает суверенным правом решать вопрос об установлении или прекращении этой связи[20]. Действительно, гражданство носит прежде всего объективный характер и возникает независимо от субъективного волеизъявления лица, примером чего является приобретение гражданства по рождению. Но существуют и другие основания приобретения гражданства, не учитываемые представителями первого направления и обязательно требующие волеизъявления лица. В частности, это требование распространяется на приобретение гражданства в порядке регистрации, приема, восстановления в гражданстве, оптации. Субъективное право по поводу гражданства возникает и в случаях прекращения гражданства.

Особенность гражданства как субъективного права состоит в том, что оно является необходимой предпосылкой для наделения лица всеми правами, свободами и обязанностями, закрепленными Конституцией РФ. Вместе с тем при рассмотрении гражданства как субъективного права и гражданства как правоотношения возникает вопрос: может ли субъективное право по поводу гражданства существовать вне правоотношения? Н.Г. Александров допускал возможность существования определенных прав вне правоотношений, рассматривая эти права в качестве элементов общей правоспособности. Действительным же оно становится только тогда, когда его обладатели вступают в конкретные правоотношения[21].

Институт гражданства имеет сложную структуру. Нормы института гражданства объединяются в обособленные группы, образуя субинституты по отношению к институту гражданства в целом. Такими субинститутами можно считать, например, порядок приобретения и прекращения гражданства, гражданство детей и гражданство родителей, гражданство субъектов федерации, двойное гражданство.

Гражданство по своей природе непосредственно связано и с государственным суверенитетом, и с территориальным устройством государства, и с правовым положением личности, так как служит необходимой предпосылкой для обладания правами и обязанностями граждан. Последнее дало основания для отнесения института гражданства в качестве субинститута к более широкому правовому институту — институту основ правового статуса граждан[22]. В качестве субинститутов в него, кроме института гражданства, входят институт прав, свобод и обязанностей граждан; институт правосубъектности и т. д. Таким образом, институт гражданства представляет собой самостоятельный межотраслевой комплексный институт права, ядро которого составляют нормы конституционного (государственного) права.

Содержание института гражданства — это совокупность правовых норм, регулирующих специфическую группу общественных отношений по поводу связи лица с государством, служащих основой правового состояния большей части населения государства.

В институте гражданства представлены нормы национального и международного права. Сердцевину его составляют нормы Конституции РФ и Закона о гражданстве 2002 года, а также общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, регулирующие отношения гражданства. Доктринальный аспект института гражданства охватывает вопросы, связанные с изучением основополагающих международно-правовых документов о правах и свободах человека и гражданина, с декларацией о государственном суверенитете (актов независимости), а также с анализом господствующих в конкретном государстве доктрин, теоретических постулатов, взглядов и воззрений относительно гражданства.

Давая характеристику гражданства как правовой связи между субъектами права, необходимо отметить основные свойства этого явления. Гражданство — это не только правовая связь между гражданином и государством. Правовая связь существует и между иностранцами и государством пребывания. Специфика правовой связи гражданина со своей страной заключается в ее устойчивости, которая проявляется во времени и в пространстве[23]. В первом случае речь идет о непрерывности гражданства, во втором — о подчинении гражданина власти своего государства независимо от фактических связей между ними. В отношении собственных граждан государство обладает высшей властью независимо от их местонахождения. Исключения составляют случаи двойного гражданства, предоставления политического убежища и статуса беженца.

В первом случае речь идет о непрерывности гражданства, во втором — о подчинении гражданина власти своего государства независимо от фактических связей между ними. В отношении собственных граждан государство обладает высшей властью независимо от их местонахождения. Исключения составляют случаи двойного гражданства, предоставления политического убежища и статуса беженца.

Устойчивость во времени и в пространстве — один из признаков гражданства, характеризующий его как феномен, существующий постоянно и не подвергающийся воздействию внешних факторов. Постоянство не означает, что гражданство нерасторжимо. Международным и внутригосударственным правом закреплено наряду с правом человека на гражданство право на отказ от него. Устойчивость правовой связи — это признак отношений гражданства, не присущий отношениям с участием иностранцев, даже если последние постоянно проживают на территории иностранного государства. Это отличает граждан от иностранцев, которые даже при выезде с территории иностранного государства могут иметь с ним определенные правовые отношения, например, по уплате налога на недвижимое имущество, но теряют при этом саму правовую связь с государством. Не обладая устойчивостью, правовая связь государства и иностранца основана на фактическом отношении между ними. Это положение свойственно и гражданству, но не имеет для него обязательного значения. Речь идет о фактической (действительной) связи между иностранцем и государством, выражающейся в постоянном месте жительства на его территории. Применительно к гражданству этот признак именуется эффективностью гражданства и имеет первостепенное значение как в национальном, так и в международном праве.

Не обладая устойчивостью, правовая связь государства и иностранца основана на фактическом отношении между ними. Это положение свойственно и гражданству, но не имеет для него обязательного значения. Речь идет о фактической (действительной) связи между иностранцем и государством, выражающейся в постоянном месте жительства на его территории. Применительно к гражданству этот признак именуется эффективностью гражданства и имеет первостепенное значение как в национальном, так и в международном праве.

Гражданство обладает таким свойством, как непрерывность. Свойству непрерывности сопутствует устойчивость гражданства, которая означает, что содержание гражданства сохраняется с момента его приобретения в соответствии с условиями, установленными законодательством данного государства, пожизненно либо до момента его прекращения. Вместе с тем устойчивость гражданства, а также прав и обязанностей, составляющих его содержание, является формально юридической. Она не предполагает обязательной фактической устойчивости гражданства и образующих его содержание прав и обязанностей. На нее не влияют ни объем прав той или иной категории граждан, ни их обеспеченность, ни фактическое неравенство граждан в том или ином государстве. Устойчивость гражданства выступает основным правовым критерием, отличающим его от правовой связи, существующей между государством и проживающими в нем временно или постоянно иностранцами или лицами без гражданства.

На нее не влияют ни объем прав той или иной категории граждан, ни их обеспеченность, ни фактическое неравенство граждан в том или ином государстве. Устойчивость гражданства выступает основным правовым критерием, отличающим его от правовой связи, существующей между государством и проживающими в нем временно или постоянно иностранцами или лицами без гражданства.

Наряду с правовой устойчивостью гражданство обладает свойством фактической связи лица с государством, так как существование гражданства обусловлено государственной организацией общества и неразрывно связано с государством. Гражданство есть юридическое оформление состава населения государства[24].

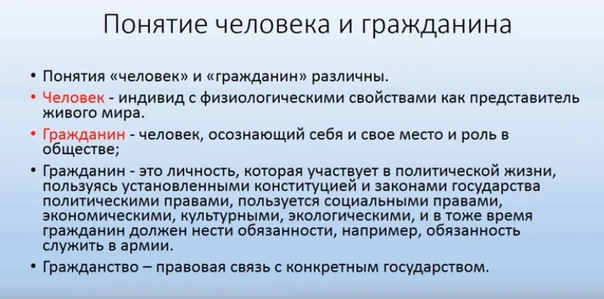

Понятия «гражданство» и «гражданин», будучи неразрывно связанными, имеют разное правовое содержание и не могут отождествляться.

Следует согласиться с мнением Б.В. Щетинина, который полагал, что правовой статус гражданина можно определить как совокупность правовых норм, регулирующих отношения между гражданином и государством по поводу приобретения, утраты и охраны прав гражданства, предоставления гражданам гарантированных по закону прав и свобод, а также выполнения возложенных на граждан по закону обязанностей[25].

Таким образом, гражданство является важнейшим элементом правового статуса личности и основой взаимоотношений гражданина и государства. С гражданством связаны существенные юридические последствия для человека: объем его прав, свобод и обязанностей и гарантированность государственной защиты этих прав и свобод.

Гражданство — это правовое состояние, которое предполагает наличие взаимных прав и обязанностей как у гражданина по отношению к государству, так и у государства по отношению к гражданину.

Гражданство является комплексным правовым институтом, отношения в котором регулируются нормами различных отраслей права. Основу его составляют нормы конституционного права, регламентирующие гражданство как устойчивую политико-правовую связь физического лица с конкретным государством. Нормы административного права определяют содержание механизма решения вопросов гражданства (приобретения, изменения и утраты гражданства), а также взаимной ответственности сторон — участниц правоотношений гражданства. Этой же цели служат нормы уголовного и гражданского права. Нормы международного права направлены на устранение коллизий, возникающих между национальным законодательством различных, особенно сопредельных, государств. Приоритет международных норм перед правовыми нормами национального законодательства также создает основу для демократического развития института гражданства.

Этой же цели служат нормы уголовного и гражданского права. Нормы международного права направлены на устранение коллизий, возникающих между национальным законодательством различных, особенно сопредельных, государств. Приоритет международных норм перед правовыми нормами национального законодательства также создает основу для демократического развития института гражданства.

Библиография

1 См.: Спиридонов Л.И. Теория государства и права. — М., 1996. С. 100.

2 См.: Фарбер И.Е. Свобода и права человека в Советском государстве. — Саратов, 1974. С. 50—51.

3 См.: Авакьян С.А. Гражданство Российской Федерации. — М., 1994. С. 11.

4 См.: Бондарь Н.С. Гражданин и Российское государство: конституционные основы взаимоотношений. — М., 1996. С. 35.

5 См.: Фарбер И.Е. Указ. раб. С. 47.

6 См.: Кутафин О.Е. Избранные труды: В 7 т. Т. 3: Российское гражданство: Моногр. — М., 2011. С. 32.

7 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Права человека: Сборник международных договоров. — М., 1989.

— М., 1989.

8 Шевцов В.С. Гражданство в советском союзном государстве. — М., 1969. С. 19.

9 Головко А.А. Человек, личность, гражданин. — Мн., 1982. С. 19.

10 Черниченко С.В. Международно-правовые вопросы гражданства. — М., 1968. С. 6.

11 См.: Златопольский Д.Л. Государственное устройство СССР. — М., 1960. С. 245.

12 Витрук Н.В. Основы правового положения личности в социалистическом обществе / Отв. ред. В.А. Патюлин. — М., 1979. С. 37—38.

13 См.: Нерсесянц В.С. Права человека в истории политической и правовой мысли (от древности до Декларации 1789 года) // Права человека в истории человечества и в современном мире. — М., 1989. С. 23.

14 См.: Бойцов В.Я. К вопросу о понятии гражданства как государственно-правового отношения. — Свердловск, 1969. С. 22—23.

15 Конституционное право Российской Федерации: Учеб. / Под ред. М.И. Кукушкина, В.Д. Перевалова. — Екатеринбург, 1995. С. 116.

16 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. — М., 1950. С. 8—21.

С. 8—21.

17 См.: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. — М., 1961. С. 229; Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. — М., 1958. С. 57; Явич Л.С. Общая теория права. — Л., 1976. С. 172—173; Лазарев В.В. Общая теория права и государства. — М., 1994. С. 32—33.

18 Алексеев С.С. Общая теория права. — М., 1960. С. 8—21.

19 См.: Фарбер И.Е. Указ. раб. С. 54—55; Миронов О.О. Содержание категории «советское гражданство» // Проблемы конституционного права. Вып. 1. — Саратов, 1974. С. 89.

20 См.: Полянский В.В. Советское гражданство: (Политико-правовые проблемы): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 1979. С. 9; Он же. Принципы советского гражданства // Советское государство и право. 1980. № 5. С. 124.

21 См.: Александров Н.Г. Право и законность в период развитого строительства коммунизма. — М., 1961. С. 230.

22 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. — М., 1995. С. 151—153.

23 См.: Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. — М., 1986. С. 160.

— М., 1986. С. 160.

24 См.: Витрук Н.В. Указ. раб. С. 26—38.

25 См.: Щетинин Б.В. Гражданин и социалистическое государство // Советское государство и право. 1975. № 2. С. 4.

Михаил Смирнов: Гражданство и гражданственность

Гражданственность

не равна гражданству. Можно быть гражданином какой-то страны, иметь и исполнять

предписанные в ней права и обязанности, но при этом не испытывать каких-то

гражданских чувств. Гражданственность — это состояние личности, не

прирождённое, но благоприобретаемое.

Чаще пишут о

гражданстве, реже — о гражданственности. Для темы гражданства важна тема

прав/свобод и обязанностей. Гражданства разных стран различаются прежде всего в

этом — по формальному признаку объёма и содержания.

Но в реальной жизни

граждан их гражданственность, если она есть, играет не менее, а, может быть,

даже более важную роль, чем их гражданство. Гражданство определяет и наполняет

характер отношений человека-гражданина с обществом и властью. Гражданственность

Гражданственность

человека характеризуется пониманием и восприятием этих отношений, как значимой

части его жизни, составляет личное основание его формального гражданства.

Гражданство — взаимно-двусторонне, гражданственность — монологична, интимна,

рефлексивна. Можно рискнуть предположить, что сила и развитость гражданского

общества определяется именно уровнем гражданственности как личностного

состояния граждан, а не их формальным гражданством.

Для гражданства важна ответственность гражданина в отношении своих прав и обязанностей. Для гражданственности главное — причастность. И фактическая, и даже просто как чувство. Без такой включённости, как сейчас говорят, инклюзивности, справедливое требование ответственности от гражданина становится слишком абстрактным, надуманным.

Гражданство имеет своего рода договорной характер: ты мне — я тебе. Гражданственность может быть для человека таким же большим чувством, как долг, дружба, любовь. И её, как чувства, может не быть совсем.

В гражданственности сопрягаются противоположности: с одной стороны — приятие, с другой — критичность по отношению к собственному гражданству, в случае каждой личности в особом соотношении. В ней сосуществуют и текущая оценка, и перспективное видение прав и обязанностей, свобод и требований между человеком-гражданином, обществом (как сообществом граждан одной страны) и институтами власти в этой стране.

В ней сосуществуют и текущая оценка, и перспективное видение прав и обязанностей, свобод и требований между человеком-гражданином, обществом (как сообществом граждан одной страны) и институтами власти в этой стране.

Гражданственность тесно связана с такими основополагающими человеческими ценностями как пол, брак, семья, родительство, детство, родство. Эти ценности находятся в современном обществе под исключительным давлением, гораздо большим, чем другие — например, политические и социальные — институты, такие как демократия, правовое государство, свобода слова и убеждений, безопасность, благосостояние и т.п. Всё чаще публично заявляется запрос на переопределение этих ценностей. Гражданство амбивалентно к ценностным перверсиям. А гражданственность? Сегодня она бывает справедливо озабочена укреплением позиций этих ценностей на уровне конституции и законодательства. Потому что без них гражданство теряет содержание, оставаясь формальной оболочкой. К тому же дрейфующей в сторону обрамления пост- и транс-гуманистских определений.

Гражданственность взывает к тому, чтобы гражданство становилось более конкретным — гражданством мужчин и женщин, брачных и безбрачных, семейных и несемейных, гражданством детей, гражданством родственников. И чтобы всё это сохранялось как основное содержание гражданства в дополнение к политическому, оборонному, экономическому, культурному, религиозному наполнению. А лучше сказать — действовало как метасодержание гражданства, стабилизирующее и удерживающее его от разрушения в случаях жёсткой коррекции политической составляющей.

Гражданственность

как своего рода метафизика гражданства обеспечивает преодоление рисков,

некоторые из которых уже довольно очевидны. Так, пока ещё мало задумываются над

тем, насколько мобилизированным станет гражданство — уже в обозримой

перспективе. Причём вопрос стоит так: или это произойдёт, или его не станет

совсем, оно отпадёт по причине неудобства. Всё, что не станет мобильным, просто

окажется нежизнеспособным в мире ближайшего будущего.

Как минимум, можно

представить мобильное приложение «Цифровая карта гражданства»: настраиваемые по

темам подсказки о гражданских возможностях (правах и обязанностях) человека в

контексте его точечной геолокации в стране, чьё гражданство он имеет. Появится

Появится

и что-то ещё более крутое, сегодня трудно вообразимое. Это может быть и

моментальная экспертиза конкретного действия — собственного, другого

гражданина, института власти или отдельного чиновника — на предмет его

конституционности. Уверенно можно сказать, что гражданство будет технологически

функционировать на платформе распределённых систем данных (блок-чейн) — более

защищённых и автономных от декретируемого центра.

Хотелось бы, чтобы

всё это давало больше возможностей гражданину оставаться человеком,

испытывающим определённое гражданское чувство к свой стране и чувство

со-гражданства к другим членам общества. Дидактический подход к гражданству —

делать так, а не эдак, это правильно, а это неправильно — отомрёт. Гражданство

перестанет быть просто правовой прокладкой между человеком и властью, человеком

и обществом.

Всё это нужно брать

в расчёт уже сейчас, чтобы быть своевременно готовыми к переменам, которые

несёт с собой глобальная трансформация на основе новейших технологий, способных

растворить человека в цифровом пространстве пост-/трансгуманистского мира. И

И

пока ещё не стоит сбрасывать со счетов роль таких традиционных опор

человечности и своеобразных паспортов цивилизации как конституции. Но чтобы

сыграть её, конституции должны быть заново насыщены ценностями — не только

политическими, а чисто гуманитарными.

Гражданство по сути

технологично, но не сводится к технологии — политической или цифровой. Гражданственность плюс технологии равно гражданство

— вот формула будущего: нового, а не старого, наступающего, а не отступающего

вспять.

Всё это означает,

что проект «Гражданский экзамен» разворачивается в непростое время — в эпоху

транзита гражданства и как понятия, и как института. Поэтому в нём должны быть

учтена возможность гражданского творчества, проявления перспективного видения

гражданства. Подобно тому, как в составе ЕГЭ по ряду предметов есть творческая

часть.

Можно выделить

разные стороны, слои, уровни гражданственности как самоощущения личности.

Несомненно, есть

смысловые слои, выводящие гражданское мышление на уровень культуры и

цивилизации. В свою очередь здесь можно выделить общечеловеческие культурные

В свою очередь здесь можно выделить общечеловеческие культурные

смыслы гражданства, такие как:

- соразмерность гражданских прав и ответственности

для каждого при всех различиях положения граждан в обществе; права и

ответственность одних граждан не превалируют над правами и ответственностью

других; - человеческое развитие как абсолютная цель;

- культура диалога;

- инклюзия,

и национальные культурные смыслы

гражданства РФ, которые выглядят следующим образом:

- роль русского языка

как общенационального, а также маркирующего гражданство РФ в международной

среде; - многосоставный, в

этническом и религиозном разрезе, характер; соблюдение и обеспечение этнической

и религиозной самоидентификации, защита её от насильственного нивелирования;

при этом признание общей гражданской аутентичности как общей судьбы; - опора на

естественное понимание пола и возрастных характеристик; - роль брака, семьи,

родительства и детства как основы гражданства.

Разумеется, эти списки не могут считаться

исчерпывающими.

Основные гражданские

компетенции гражданина РФ обнаруживаются в следующих навыках и умениях, которые

можно подразделить на «жёсткие» и «гибкие».

К «жёстким» относятся:

- понимание

фундаментальных политэкономических (социальных) и актуальных политических

(партийно-демократических) основ функционирования основных подсистем

общества — образования, здравоохранения, культуры, ЖКХ, обороны,

безопасности, правопорядка, межэтнических и межрелигиозных отношений; - знание

способов и форм индивидуального и коллективного взаимодействия граждан с

политическими и управленческими институтами власти; - знание

способов и форм взаимодействия граждан в рамках институтов гражданского

общества; - понимание и

оценка тенденций развития всех этих предметов.

К «гибким» относятся:

- понимание, что

современные конституции — это не изолированные острова в океане, а всего

лишь текущее выражение универсальных принципов и локальных (национальных)

особенностей в жизни отдельных стран и народов; что существует

взаимообратная связь между конституциями и исторической эпохой: с одной

стороны, они сами играют роль несущих конструкций эпохи, а с другой —

находятся под действием порождаемых ею вызовов; поэтому к числу

современных гражданских компетенций относится проективность гражданского

мышления, его способность к трансцендированию (выходу) за пределы

устаревших конституционных норм к их новым источникам; история показывает:

если своевременно не изменять конституцию всем гражданским миром, то её неизбежно

поменяет гражданская война; - понимание приоритетности

таких социальных метрик как брачность, семейность, родительство и детство

в оценке и анализе гражданского потенциала и гражданского развития.

И в этом случае списки тоже нельзя считать

завершёнными.

Так что поиск культурных смыслов и базовых гражданских компетенций применительно к народу Российской Федерации — это, скорее, отрытый, незавершённый процесс. Особенно, принимая во внимание транзитный характер — в нашей стране, так же, как и во всём мире — современной эпохи, для которой характерны неопределённость, непредсказуемость и головокружительная быстрота перемен.

Смирнов Михаил Александрович, философ, блогер dzametki.ru, член редакционной коллегии журнала «Свободная мысль»

Фото: https://ru.tripaggregator.com/photos/7074332.jpeg

1 Понятия о гражданстве | Жить вместе на равных Требования гражданства

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicЖить вместе как равные: требования гражданстваПолитическая теорияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы

Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicЖить вместе как равные: требования гражданстваПолитическая теорияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы

Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Иконка Цитировать

ЦитироватьРазрешения

Делиться

- Фейсбук

- Твиттер

- Электронная почта

Укажите

Мейсон, Эндрю, «1 Концепции гражданства», Жить вместе на равных: требования гражданства (

Oxford , 2012; онлайн-издание, Oxford Academic, 20 сентября 2012 г. ), https://doi.org/10.1093 /acprof:oso/9780199606245.003.0002, по состоянию на 30 июня 2023 г.

), https://doi.org/10.1093 /acprof:oso/9780199606245.003.0002, по состоянию на 30 июня 2023 г.

Выберите формат

Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicЖить вместе как равные: требования гражданстваПолитическая теорияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы

Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicЖить вместе как равные: требования гражданстваПолитическая теорияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы

Введите поисковый запрос

Advanced Search

Abstract

Гражданство – это отношения, в которых участники пользуются правами или льготами в рамках общей системы защиты и обеспечения и несут особые обязательства, обязанности или ответственность друг перед другом. В этой главе выделен ряд различных концепций, которые облекают плоть в основу этой ключевой концепции гражданства, уделяя особое внимание тому, что называется оценкой справедливости и оценкой равного членства. Грубо говоря, теория справедливости рассматривает гражданство как средство отправления правосудия, в то время как концепция равного членства предполагает, что ценность гражданства состоит в принадлежности к политическому сообществу, в котором человек имеет равный статус и рассматривается как равный в политическом процессе и вне. Различие между счетами справедливости и равного членства — это не просто переделка различия между либеральной и республиканской концепциями. Здесь есть точки соприкосновения, но нарисованный контраст разрушает этот традиционный способ мышления о гражданстве.

В этой главе выделен ряд различных концепций, которые облекают плоть в основу этой ключевой концепции гражданства, уделяя особое внимание тому, что называется оценкой справедливости и оценкой равного членства. Грубо говоря, теория справедливости рассматривает гражданство как средство отправления правосудия, в то время как концепция равного членства предполагает, что ценность гражданства состоит в принадлежности к политическому сообществу, в котором человек имеет равный статус и рассматривается как равный в политическом процессе и вне. Различие между счетами справедливости и равного членства — это не просто переделка различия между либеральной и республиканской концепциями. Здесь есть точки соприкосновения, но нарисованный контраст разрушает этот традиционный способ мышления о гражданстве.

Ключевые слова:

гражданство, либерализм, республиканизм, политическое сообщество, справедливость, членство, принадлежность

Предмет

Политическая теория

Коллекция:

Оксфордская стипендия онлайн

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа в систему.

- При посещении сайта учреждения используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов учреждения

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

д.

Покупка

Наши книги можно приобрести по подписке или приобрести в библиотеках и учреждениях.

Информация о покупке

Гражданство – Иммиграционная исследовательская группа

Автор: Аллан Колберн

Ph.D. кандидат политических наук, УЦР

Введение

Гражданство – исторически оспариваемое и постоянно развивающееся понятие. В своей основной концепции оно относится к типу принадлежности к группе людей. Ниже приводится обзор философских традиций гражданства, текущих тенденций и дискуссий, касающихся гражданства и иммиграции, а также обзор эмпирических исследований, изучающих современную практику и значение гражданства.

Западная философия и гражданство

Три концептуальных отношения между людьми и государством лежат в основе многих современных дебатов о гражданстве: (1) гражданство, определяемое республиканской традицией, (2) гражданство, определяемое либеральной традицией, и (3) гражданство, определяемое приписываемыми характеристиками, такими как раса, пол и религия.

Республиканский гражданин: политика Аристотеля (1984) рассматривает гражданство как статус, принадлежащий мужчинам (патриархам), которые участвуют в политической сфере с целью создания порядка в обществе (см. J.G.A. Pocock 19).95; Ульрих Пройсс 1995; Кристиан Йоппке, 2010 г.). Для Аристотеля акт политической деятельности считался благом сам по себе, т. Е. Быть гражданином означало, что вы способны избегать материальных владений и свободны участвовать в политической жизни вне частной сферы. Кроме того, концепция Аристотеля подразумевает, что граждане проявляют гражданские добродетели, активно участвуя в управляющей роли, а также пассивно подчиняясь установленным законам (Майкл Игнатьев, 2005). В целом республиканская традиция делает упор на гражданскую жизнь, политику и управление гражданами.

Либеральный гражданин: гражданство стало скорее юридической, чем политической идентичностью, начиная с римского юриста Гая, который определил отношения между гражданами как отношения между материальными благами, такими как собственность (J.

G.A. Pocock 1995). В римских общинах были приняты законы для защиты имущества своих граждан, устанавливающие другую форму гражданства через правовой статус. Либеральная традиция отходит от республиканских традиций, подчеркивая права гражданина, а не гражданские добродетели. Джон Локк (1998, 2003) понятие согласия и договоров подчеркивает существование взаимоотношений между отдельным гражданином и государством. Государство предоставляет гражданину доступ к определенным привилегиям и средствам защиты, при этом гражданин обязан соблюдать законы, платить налоги или служить в армии, если того требует его государство. Для республиканской традиции гражданская добродетель подчеркивает заботу об общественном порядке и обязанность активно участвовать в политической жизни. Напротив, либеральная традиция рассматривает граждан как раздробленных личностей, преследующих собственные интересы. Защита прав личности такими институтами, как конституция, объясняет, почему граждане участвуют в политической жизни, а не в гражданской добродетели, как в республиканской традиции.

G.A. Pocock 1995). В римских общинах были приняты законы для защиты имущества своих граждан, устанавливающие другую форму гражданства через правовой статус. Либеральная традиция отходит от республиканских традиций, подчеркивая права гражданина, а не гражданские добродетели. Джон Локк (1998, 2003) понятие согласия и договоров подчеркивает существование взаимоотношений между отдельным гражданином и государством. Государство предоставляет гражданину доступ к определенным привилегиям и средствам защиты, при этом гражданин обязан соблюдать законы, платить налоги или служить в армии, если того требует его государство. Для республиканской традиции гражданская добродетель подчеркивает заботу об общественном порядке и обязанность активно участвовать в политической жизни. Напротив, либеральная традиция рассматривает граждан как раздробленных личностей, преследующих собственные интересы. Защита прав личности такими институтами, как конституция, объясняет, почему граждане участвуют в политической жизни, а не в гражданской добродетели, как в республиканской традиции. Эти два расходящихся взгляда на то, кого считать гражданином по сравнению с политическим существом или человеком с юридическими правами, проистекают из либеральной традиции, заменяющей аристотелевское деление на частное-общественное другими критериями, которые вписаны в правовую структуру и институционализированы.

Эти два расходящихся взгляда на то, кого считать гражданином по сравнению с политическим существом или человеком с юридическими правами, проистекают из либеральной традиции, заменяющей аристотелевское деление на частное-общественное другими критериями, которые вписаны в правовую структуру и институционализированы.

Приписанное гражданство: Гражданство также понимается как естественное или дополитическое условие, которое различает свои и чужие группы. Вместо того, чтобы рассматривать статус гражданства, сосредотачиваясь на гражданских добродетелях или правах, приписываемые характеристики, такие как раса или пол человека, предопределяют его статус гражданина, гражданина второго сорта или иностранца (см. Rogers Smith 1997). Вопросы равенства находятся в центре внимания теорий гражданства, объясняющих приписываемую идентичность. Более того, национальный нарратив о развивающемся гражданстве становится историей различных социально-политических сражений за инклюзивность и права.

Оспариваемые взгляды на гражданство в пределах национально-государственной границы

T. H. Маршалл (1965) известен созданием послевоенной концепции гражданства, отстаивая линейно-прогрессивную модель гражданства, согласно которой путь к полному гражданству требует гражданских, политических и социальных прав. Без всех трех, по Маршаллу, граждане не в полной мере входят в состав государства и, следовательно, образуют тип гражданства второго сорта. Со времен Маршалла гражданство было разделено на несколько аспектов (гражданское, социальное и политическое), и между правовой и гражданской моделями гражданства были построены различные мосты, обеспечивающие более надежные концепции гражданства. Например, концепция «хорошего гражданина» разграничивает две конкурирующие школы мысли: «левые» и «новые правые» (Кимлика и Норман 19).94). По мнению ученых «левых», социальные права обеспечивают основу для включения и участия граждан; следовательно, права должны быть даны до установления обязанностей (см. Phillips 1991, Okin 1992). Основная проблема этой школы мысли часто выражается в терминах прав меньшинств, систем социального обеспечения или структур власти (см.

H. Маршалл (1965) известен созданием послевоенной концепции гражданства, отстаивая линейно-прогрессивную модель гражданства, согласно которой путь к полному гражданству требует гражданских, политических и социальных прав. Без всех трех, по Маршаллу, граждане не в полной мере входят в состав государства и, следовательно, образуют тип гражданства второго сорта. Со времен Маршалла гражданство было разделено на несколько аспектов (гражданское, социальное и политическое), и между правовой и гражданской моделями гражданства были построены различные мосты, обеспечивающие более надежные концепции гражданства. Например, концепция «хорошего гражданина» разграничивает две конкурирующие школы мысли: «левые» и «новые правые» (Кимлика и Норман 19).94). По мнению ученых «левых», социальные права обеспечивают основу для включения и участия граждан; следовательно, права должны быть даны до установления обязанностей (см. Phillips 1991, Okin 1992). Основная проблема этой школы мысли часто выражается в терминах прав меньшинств, систем социального обеспечения или структур власти (см. Leonard and Tronto 2007). Эта группа ученых также заложила важную основу для взгляда на национальное государство как на создание множества групп с разными идентичностями и властными позициями. В этом свете мультикультурализм, разнообразие и плюрализм приобретают новый и важный смысл для понимания гражданства (см. Taylor 19).91, 1994; Коннолли 1995; Маркелл 2003). «Новые правые», напротив, считают социальные права контрпродуктивными для воспитания хороших/ответственных граждан, потому что они создают условия, которые позволяют гражданам стать пассивными участниками, а не активными (см. Mead 1986, Barry 1990). Различные концепции взаимодействия ответственности и прав являются важной областью споров между учеными.

Leonard and Tronto 2007). Эта группа ученых также заложила важную основу для взгляда на национальное государство как на создание множества групп с разными идентичностями и властными позициями. В этом свете мультикультурализм, разнообразие и плюрализм приобретают новый и важный смысл для понимания гражданства (см. Taylor 19).91, 1994; Коннолли 1995; Маркелл 2003). «Новые правые», напротив, считают социальные права контрпродуктивными для воспитания хороших/ответственных граждан, потому что они создают условия, которые позволяют гражданам стать пассивными участниками, а не активными (см. Mead 1986, Barry 1990). Различные концепции взаимодействия ответственности и прав являются важной областью споров между учеными.

Иностранцы и граждане

Т.Х. Маршалл заложил важные теоретические основы для признания важности политических, гражданских и социальных прав при определении статусов гражданства. Однако его работа сосредоточена на внутреннем ландшафте гражданства, игнорируя вопросы иммиграции или роль государственных границ/институтов. Роджерс Брубейкер (1992) понятия «внутренне инклюзивный» и «внешне исключающий» подчеркивают важную посредническую роль государства в процессе гражданства. Согласно Брубейкеру, гражданство — это механизм социальной замкнутости, отличающий граждан от иностранцев. Этот «внешне исключительный» элемент гражданства важен для понимания влияния иммиграции на гражданство. Более того, он открывает внутренне ориентированные теории гражданства, которые можно найти у Т.Х. Маршалла, в которых игнорируются пересечение государственных границ и процессы натурализации, включить вопросы миграции, интеграции и ассимиляции новых жителей в граждан.

Роджерс Брубейкер (1992) понятия «внутренне инклюзивный» и «внешне исключающий» подчеркивают важную посредническую роль государства в процессе гражданства. Согласно Брубейкеру, гражданство — это механизм социальной замкнутости, отличающий граждан от иностранцев. Этот «внешне исключительный» элемент гражданства важен для понимания влияния иммиграции на гражданство. Более того, он открывает внутренне ориентированные теории гражданства, которые можно найти у Т.Х. Маршалла, в которых игнорируются пересечение государственных границ и процессы натурализации, включить вопросы миграции, интеграции и ассимиляции новых жителей в граждан.

Культурные аспекты гражданственности

Культурологические исследования гражданственности часто фокусируются на процессах интеграции и ассимиляции различных культур в более унифицированные культуры. Таким образом, борьба различных групп, проживающих в государстве, и борьба, связанная с иммиграцией через государственную границу, представляют собой два важных источника для анализа вопросов интеграции и ассимиляции.

Ранние исследования ассимиляции приводят доводы в пользу процесса американизации, при котором иммигранты лишаются своей прежней культурной идентичности, чтобы стать (ассимилироваться) американскими гражданами. Научные исследования национализма отражают этот взгляд на односторонний процесс ассимиляции (см. Gellner 19).83; Anderson 1991), рассматривая гражданство в гомогенизирующих терминах, посредством которых аффективные и юридические качества гражданства категорически сливаются воедино. Однако недавно этот гомогенный и односторонний взгляд на то, как гражданство изменяет индивидуальную и групповую идентичность, был заменен взглядом, подчеркивающим взаимный характер процессов ассимиляции и интеграции (см. Joppke and Morawska 2003). Культурное влияние, которое требования о гражданстве оказывают на группы меньшинств и прибывающих иммигрантов, вызвало многочисленные споры о наилучших способах интеграции различных групп в государства. Культурные плюралисты выступают за защиту культурных различий, ведущих к процессу ассимиляции и интеграции, который уравновешивает маркеры индивидуальной/групповой идентичности с маркерами национальной идентичности (как аскриптивными, так и юридическими).

Янг (1989) «дифференцированное гражданство» предлагает концепцию гражданства, которая направлена на защиту угнетенных групп от пагубных последствий инкорпорации посредством особого представительства и приспособлений, которых не существует для других подгрупп, принадлежащих государству. Аргумент в пользу прав на самоуправление определенной группы в пределах национальных границ государства представляет собой крайнюю форму защиты в соответствии с моделью гражданства Янга, которая отделяет, а не интегрирует или ассимилирует определенные группы от государства.

Янг (1989) «дифференцированное гражданство» предлагает концепцию гражданства, которая направлена на защиту угнетенных групп от пагубных последствий инкорпорации посредством особого представительства и приспособлений, которых не существует для других подгрупп, принадлежащих государству. Аргумент в пользу прав на самоуправление определенной группы в пределах национальных границ государства представляет собой крайнюю форму защиты в соответствии с моделью гражданства Янга, которая отделяет, а не интегрирует или ассимилирует определенные группы от государства.

Постнациональное и транснациональное гражданство

Брубейкер отходит от внутреннего внимания Марсолла к изучению гражданства, подчеркивая важную объемлющую роль правовых институтов государства, открывая исследования гражданства для включения международного (иностранного) пространства. В постнациональных концепциях членства новая форма членства и права выходят за пределы национальных границ. Ясемин Сойсал (1994) приводит этот аргумент, подчеркивая сходство между гражданскими/социальными правами, предоставленными гастарбайтерам в странах Северо-Западной Европы, и правами, которыми обладают их граждане. Другими словами, «личность» начинает заменять статус гражданства, а территориальные границы, важность которых подчеркивает Брубейкер, становятся менее важными (Сойсал 19).94:3). Точно так же транснациональные исследования гражданства исследуют вопросы двойного гражданства, что имеет тенденцию к переосмыслению роли прав и гражданской жизни в пределах государственных границ. Как постнациональные, так и транснациональные концепции гражданства помогают уловить смысл гражданства, подчеркивая способы, которыми люди принадлежат более чем к одному государству или находят членство за пределами государственных границ.

Другими словами, «личность» начинает заменять статус гражданства, а территориальные границы, важность которых подчеркивает Брубейкер, становятся менее важными (Сойсал 19).94:3). Точно так же транснациональные исследования гражданства исследуют вопросы двойного гражданства, что имеет тенденцию к переосмыслению роли прав и гражданской жизни в пределах государственных границ. Как постнациональные, так и транснациональные концепции гражданства помогают уловить смысл гражданства, подчеркивая способы, которыми люди принадлежат более чем к одному государству или находят членство за пределами государственных границ.

Эмпирические исследования гражданства

Эмпирические исследования гражданства часто сравнивают процессы натурализации и правовые кодексы в надежде понять различия в регулировании требований гражданства. Например, Роджерс Брубейкер (1992) сравнивает исторические представления о гражданстве во Франции и Германии, связывая инклюзивную политику Франции с ее практикой предоставления гражданства по рождению, а исключительную политику Германии с ее правовыми традициями, используемыми для разграничения гражданства. Марк Ховард (2009) сравнивает пятнадцать стран, входящих в Европейский Союз, путем построения индекса политики гражданства (ИПЦ), который размещает законы о натурализации для каждой страны на шкале, которая показывает изменения с течением времени. Важная переменная для ИПЦ Ховеда включает меры jus soli (гражданство, предоставляемое детям неграждан), требования к проживанию для иммигрантов и пособия по двойному гражданству. Главной задачей Ховарда является объяснение того, почему некоторые исторически ограничительные страны Европы недавно либерализовали свою политику в отношении гражданства, в то время как другие сопротивлялись изменениям. По словам Ховарда, изменение в сторону требований либерального гражданства объясняется демографическими изменениями, международными нормами, группами интересов и либеральными судами, тогда как сохранение консервативных требований объясняется антииммиграционным общественным мнением. Швеция, Финляндия, Люксембург, Нидерланды и Португалия прошли либерализацию после 19-го века.

Марк Ховард (2009) сравнивает пятнадцать стран, входящих в Европейский Союз, путем построения индекса политики гражданства (ИПЦ), который размещает законы о натурализации для каждой страны на шкале, которая показывает изменения с течением времени. Важная переменная для ИПЦ Ховеда включает меры jus soli (гражданство, предоставляемое детям неграждан), требования к проживанию для иммигрантов и пособия по двойному гражданству. Главной задачей Ховарда является объяснение того, почему некоторые исторически ограничительные страны Европы недавно либерализовали свою политику в отношении гражданства, в то время как другие сопротивлялись изменениям. По словам Ховарда, изменение в сторону требований либерального гражданства объясняется демографическими изменениями, международными нормами, группами интересов и либеральными судами, тогда как сохранение консервативных требований объясняется антииммиграционным общественным мнением. Швеция, Финляндия, Люксембург, Нидерланды и Португалия прошли либерализацию после 19-го века. 80-х, потому что общественное мнение, настроенное против иммигрантов, не было активировано, что позволило либеральному давлению сместить законы каждого штата о натурализации / гражданстве влево. Напротив, Австрия, Дания и Италия не либерализировались из-за активной антииммигрантской общественности.

80-х, потому что общественное мнение, настроенное против иммигрантов, не было активировано, что позволило либеральному давлению сместить законы каждого штата о натурализации / гражданстве влево. Напротив, Австрия, Дания и Италия не либерализировались из-за активной антииммигрантской общественности.

Ссылки

Аристотель. 1984. Политика. Чикаго: Издательство Чикагского университета.

Андерсон, Бенедикт. [1983] 1991. Воображаемые сообщества: размышления о происхождении и распространении национализма. Нью-Йорк: Оборотная сторона.

Барри, Норман. 1990. «Рынки, гражданство и государство всеобщего благосостояния: некоторые критические размышления» в книге «Гражданство и права в Великобритании Тэтчер: два взгляда», ред. Раймонд Плант и Норман Барри. Лондон: Отдел здравоохранения и социального обеспечения МЭА.

Блумрад, Айрин. 2000. «Гражданство и иммиграция: текущий обзор». Журнал международной миграции и интеграции / Revue de l’integration et de la migration internationale 1(1): 9-37.

Блумрад, Ирэн, Анна Кортевег и Гёкче Юрдакул. 2008. «Гражданство и иммиграция: мультикультурализм, ассимиляция и вызовы национальному государству». Ежегодный обзор социологии 34 (1): 153–179..

Брубейкер, Роджерс. 1992. Гражданство и государственность во Франции и Германии. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.

Коннолли, Уильям Э. 1995. Дух плюрализации. Миннеаполис: Университет Миннесоты Press.

Диннесон Т.Л. 2001. Гражданское право: воспитание гражданственности в европейской истории. Нью-Йорк: Питер Лэнг

Геллнер, Эрнест. 1983. Нации и национализм. Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета.

Heater, D. 2004. Гражданство: гражданский идеал в мировой истории, политике и образовании. Манчестер: Издательство Манчестерского университета.

Ховард, Марк Морже. 2009. Политика гражданства в Европе. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Игнатьев, Майкл (1995) «Миф о гражданстве», в книге Рональда С.

Бейнера, изд., «Теоретизация гражданства». Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, стр. 53–77.

Бейнера, изд., «Теоретизация гражданства». Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, стр. 53–77.

Йоппке, Кристиан и Ева Моравска. 2003. «Интеграция иммигрантов в либеральные национальные государства: политика и практика» в сборнике «На пути к ассимиляции и гражданству», под ред. Кристиан Йоппке и Ева Моравска. Пэлгрейв Макмиллан

Кимлика, Уилл и Уэйн Норман. 1994. «Возвращение гражданина: обзор последних работ по теории гражданства». Этика 104(2): 352-381.

Леонард, Стивен Т. и Джоан К. Тронто. 2007. «Пол гражданства». Обзор американской политической науки 101 (01): 33–46.

Локк, Джон. 1988. Два трактата о правительстве. Студенческое изд. Кембридж [Англия]: Издательство Кембриджского университета.

Локк, Джон. 2003. Политические сочинения. Индианаполис: издательство Hackett.

Маркелл, Патчен. 2003. Связанные признанием. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета.

Маршалл, Т.Х. 1965. Класс, гражданство и социальное развитие.

Нью-Йорк: якорь.

Нью-Йорк: якорь.

Мид, Лоуренс. 1986. Помимо права: социальные обязательства гражданства. Нью-Йорк: Свободная пресса.

Покок, J.G.A. (1995) «Идея гражданства с классических времен», в книге Рональда С. Бейнера, изд. «Теоретизация гражданства». Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, 29–52.

Окин, Сьюзен. 1992. «Женщины, равенство и гражданство». Королевский ежеквартальный выпуск 99: 56-71.

Филипс, Энн. 1991. «Гражданственность и феминистская теория» в «Гражданстве», изд. Джефф Эндрюс. Лоуренс и Уишарт: Лондон.

Покок, J.G.A. 1998. «Идеал гражданства с классических времен», в «Дебатах о гражданстве: читатель», изд. Гершон Шафир. Университет Миннесоты Press.

Прейс, Ульрих К. (1995) «Проблемы концепции европейского гражданства», Европейский юридический журнал 1(3): 267-281.

Смит, Роджерс М. ([1953] 1997) Гражданские идеалы: противоречивые представления о гражданстве в истории США. Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета.

Leave a Reply