Естественная убыль населения России в 2022 году сократилась до 600 000 человек

- Общество

- Матвей Бирюков

Редакция Forbes

Естественная убыль населения в России в прошлом году сократилась на 42,5% и составила почти 600 000 человек, следует из предварительных данных Росстата. Число родившихся в 2022 году упало почти на 7%, до наименьшего показателя с 2000 года

По итогам 2022 года в России естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, сократилась на 42,5% (до 599 600 человек) по сравнению с пандемийный 2021 годом, который стал рекордным по убыли населения (1,04 млн человек). Показатель 2022 года оказался ниже и 2020 года (702 000 человек), сообщил РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Показатель 2022 года оказался ниже и 2020 года (702 000 человек), сообщил РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Материал по теме

Количество новорожденных детей сократилось на 6,9% год к году (до 1,306 млн человек) — это минимальный показатель с 2000 года. Издание отмечает, что Росстат сравнивает данные с оперативными данными 2021 года, однако прошлым летом служба традиционно уточнила демографические итоги. Исходя из окончательных данных о количестве родившихся за 2021 год показатель 2022 года снизился на 6,6%. Кроме того, до 9,0 (годом ранее 9,6) упал коэффициент рождаемости, то есть число родившихся на 1000 человек. Ранее о возможном снижение этого коэффициента предупреждал Минтруд. По данным Росстата, число новорожденных в России сокращается с 2015 года. В 2021 году это сокращение составляло 2,7%, а в 2020-м — 3%.

При этом смертность в России, по данным Росстата, наоборот, снизилась на 22%, до 1,906 млн умерших. Номинально это рекорд с 1990-х годов. Однако в данном случае повлияла высокая база 2021 года, который характеризовался высокой смертностью от COVID-19. В сравнении с 2019-м смертность 2022 года увеличилась на 6%. Кроме того, в 2022 году на 9,4% сократилась и младенческая смертность — до 5900 человек.

Номинально это рекорд с 1990-х годов. Однако в данном случае повлияла высокая база 2021 года, который характеризовался высокой смертностью от COVID-19. В сравнении с 2019-м смертность 2022 года увеличилась на 6%. Кроме того, в 2022 году на 9,4% сократилась и младенческая смертность — до 5900 человек.

Материал по теме

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков заявил РБК, что снижение смертности в третий год после начала COVID-19 указывает на то, что власти и население научились бороться с вирусом. Однако спад рождаемости, по его словам, вызывает беспокойство. Он отметил, что если частичная мобилизация влияет на количество доступных мужчин, то число женщин, которые сейчас могли бы рожать, уменьшила демографическая яма 1990-х годов. Щербаков считает, что улучшить ситуацию можно мерами поддержки: «повышать суммарный коэффициент рождаемости, то есть стимулировать уже рожавших женщин рожать еще».

Вместе с данными о естественной убыли Росстат предоставил статистику браков и разводов. Так, число браков, зарегистрированных в 2022 году, выросло на 14% (до 1,05 млн), а число разводов — на 6% (до 683 100). Число заключенных браков в России резко выросло осенью прошлого года после объявления частичной мобилизации.

В декабре Минтруд предупредил о сложной демографической ситуации в России. Ведомство заявило, что для повышения рождаемости нужны «кардинальные меры».

Сколько в России россиян — Росбалт

© Фото Марины Бойцовой

Недавно выяснил, что нас, россиян, на самом деле всего 137 млн, а не 143 млн, как нам до недавнего времени говорил Росстат. Однако все по порядку.

На днях Федеральная служба государственной статистики принесла очередную благую весть — за каких-то полгода численность населения России выросла аж на два с лишним миллиона человек, составив 146,1 млн. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на доклад Росстата. Из этих 146,1 миллиона человек — 2,3 миллиона — жители Крыма.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на доклад Росстата. Из этих 146,1 миллиона человек — 2,3 миллиона — жители Крыма.

Согласимся, что в целом это очень эффектный способ улучшения демографических показателей. Можно вполне обходиться без всяких программ по увеличению рождаемости и снижению смертности — присоединяем территорию, и, вуаля, одномоментно нас становится сразу аж на два миллиона больше!

Однако если не брать в расчет Крым, то собственное население России на данный момент насчитывает около 143,7 млн человек. Впрочем, каким образом и откуда у нас появилась и эта цифра, разговор тоже отдельный.

Согласно все тому же Росстату, численность населения России на 1 января 2014 года составляла приблизительно 143,7 млн человек. Если не учитывать его «прирост» за счет Крыма, то выяснится, что дела в области демографии у нас развиваются не так радужно, как рисует правительство.

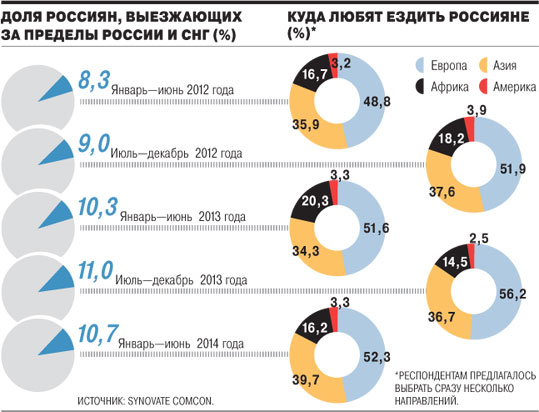

Естественная убыль (разница между показателями смертности и рождаемости) населения РФ с января по июнь 2014 года составила почти 30 тыс. человек. Причем в том же Крыму население за этот же период сократилось почти на четыре тысячи человек. Что на тысячу больше, чем за первое полугодие 2013 года.

человек. Причем в том же Крыму население за этот же период сократилось почти на четыре тысячи человек. Что на тысячу больше, чем за первое полугодие 2013 года.

Спрашивается, откуда же при убыли населения взялся его рост? Ведь статистика выдает именно общий прирост. Из расчетов Росстата выясняется, что в целом население России хоть и понемногу, но увеличивается. Вопрос: за счет каких источников, если смертность в стране все еще превышает рождаемость?

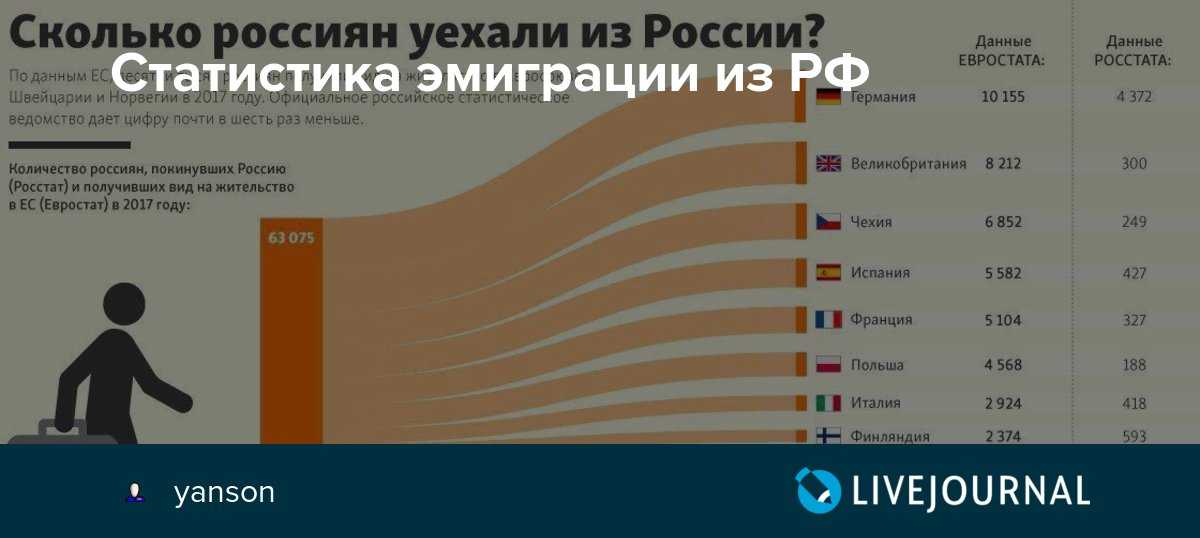

Росстат честно объясняет это на своем официальном сайте: «Миграционный прирост в Российской Федерации полностью компенсировал численные потери населения и превысил их более чем в четыре раза».

Если кто забыл, то напомню радостный ажиотаж двухлетней давности, когда правительство торжественно заявило, что впервые за двадцать лет в России зафиксирована не убыль населения, а прирост. Однако по итогам 2012 года все же вновь получилась естественная убыль — минус 4 тысячи человек. А общий прирост в 141 тысячу был получен за счет мигрантов.

По итогам 2013 года, если верить Росстату, действительно был зафиксирован естественный прирост в 24 тысячи. Однако, как было сказано, в первом полугодии 2014 года снова обозначился провал — убыль почти в 29 тыс. человек за шесть месяцев. Учитывая все, что сейчас происходит вокруг России и внутри нее самой — санкции, война на Украине, неизбежное ухудшение уровня жизни, в том числе, и из-за этих санкций, и из-за необходимости кормить новый дотационный регион, и из-за все возрастающих расходов на оборону («пушки вместо масла»), положительную демографическую тенденцию в обозримом будущем удержать вряд ли удастся. Впрочем, можно не сомневаться, что на показателях официальной статистики все эти неприятности практически не отразятся.

Однако вернемся к началу. Откуда 137 миллионов вместо 143-х, к которым мы так привыкли? Да все из тех же данных Росстата. Цифры взяты из доклада, опубликованного по результатам подведения итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

Тут надо отметить, что любой демограф знает, что данные переписи — наиболее надежный источник информации о положении в стране, в отличие от оценочных ежеквартальных и ежегодных расчетов.

Так вот, согласно этому докладу, численность населения России на момент проведения переписи составляла около 142,8 млн человек. Однако в эту цифру вошли все, кто на тот момент более или менее постоянно проживал в России. Отдельной строкой в докладе отмечается, что количество людей, которые указали в качестве своего гражданства — российское, составило — 137,8 млн человек.

Вот сколько российских граждан на тот момент жили в России! Причем заметим, что и в этих 137 миллионах значительную часть (как минимум еще несколько миллионов), также составляют бывшие мигранты, которые к 2010 году уже получили российское гражданство.

То есть, на тот момент в стране жили 5 млн иностранцев, которых переписчики посчитали, что называется «до кучи». В общем, столь нелюбезные многим мигранты улучшили российскую статистику. Справедливости ради надо отметить, что такой подход, когда переписываются все, кто на момент переписи проживает (неважно, постоянно или временно) на территории страны, соответствует международным стандартам статистики, которые пока использует и Росстат.

Справедливости ради надо отметить, что такой подход, когда переписываются все, кто на момент переписи проживает (неважно, постоянно или временно) на территории страны, соответствует международным стандартам статистики, которые пока использует и Росстат.

Напомним, что в 1991 году в РФ насчитывалось 148 млн жителей. Цифра в 137 млн очень наглядно показывает как масштабы манипуляции официальной статистикой, так и глубину демографической ямы, в которую Россия (как и другие республики бывшего СССР) провалились двадцать с лишним лет назад и из которой она никак не может, и вероятно в обозримом будущем не сможет выбраться за счет собственных человеческих ресурсов.

Это ни хорошо и ни плохо. Просто не надо иллюзий, господа.

Александр Желенин

Перейти на страницу автора

россиян возвращаются в религию, но не в церковь

За последние два десятилетия, после распада Советского Союза, в России наблюдается всплеск адептов православия. 1 В период с 1991 по 2008 год доля взрослых россиян, идентифицирующих себя как православных христиан, выросла с 31% до 72%, согласно новому анализу исследовательского центра Pew, основанному на трех волнах данных (1991, 1998 и 2008 гг.) Международного социального исследования. Программа (ISSP) – коллаборация с участием социологов примерно из 50 стран. За тот же период доля населения России, не идентифицирующего себя ни с какой религией, снизилась с 61% до 18%. Доля взрослых россиян, идентифицирующих себя с другими религиями, включая ислам, протестантское христианство и католицизм, выросла в XIX веке.90-х, а затем выровнялись. (Оценки численности мусульманского населения России различаются. Самый последний опрос ISSP показывает, что мусульмане составляют 5% населения России, но другие опросы и исследования дают несколько более высокие оценки. населения».)

1 В период с 1991 по 2008 год доля взрослых россиян, идентифицирующих себя как православных христиан, выросла с 31% до 72%, согласно новому анализу исследовательского центра Pew, основанному на трех волнах данных (1991, 1998 и 2008 гг.) Международного социального исследования. Программа (ISSP) – коллаборация с участием социологов примерно из 50 стран. За тот же период доля населения России, не идентифицирующего себя ни с какой религией, снизилась с 61% до 18%. Доля взрослых россиян, идентифицирующих себя с другими религиями, включая ислам, протестантское христианство и католицизм, выросла в XIX веке.90-х, а затем выровнялись. (Оценки численности мусульманского населения России различаются. Самый последний опрос ISSP показывает, что мусульмане составляют 5% населения России, но другие опросы и исследования дают несколько более высокие оценки. населения».)

Также наблюдается небольшой рост некоторых показателей религиозной приверженности. Например, доля взрослых россиян, заявивших, что они хотя бы «несколько» религиозны, выросла с 11% в 19с 91 до 54% в 2008 году. А доля взрослых, заявивших, что они верят в Бога, выросла с 38% до 56% за тот же период. 2

А доля взрослых, заявивших, что они верят в Бога, выросла с 38% до 56% за тот же период. 2

Но для большинства россиян возвращение к религии не соответствовало возвращению в церковь. По всем трем волнам данных ISSP не более чем каждый десятый россиянин заявил, что посещает религиозные службы не реже одного раза в месяц. Доля постоянных посетителей (ежемесячно или чаще) составляла 2 % в 1991 г., 9 % в 1998 г. и 7 % в 2008 г. Это говорит о том, что хотя гораздо больше россиян теперь свободно отождествляют себя с православной церковью или другими религиозными группами, они, возможно, не гораздо более религиозны, чем в недавнем прошлом, по крайней мере, в том, что касается посещения религиозных служб.

Изменение религиозного облика России

На протяжении веков православие было доминирующей религией в России. Это начало меняться в начале 20 века, после большевистской революции 1917 года и навязывания поддерживаемого государством атеизма как части коммунистической идеологии. В советский период многие священники были заключены в тюрьмы, многие храмы были переоборудованы для других целей или пришли в упадок, а людям, публично исповедовавшим религиозные убеждения, отказывали в престижных должностях и поступлении в университеты. Хотя вполне вероятно, что некоторая часть населения в частном порядке продолжала идентифицировать себя с православной церковью и другими религиозными группами, невозможно измерить, в какой степени эти привязанности сохранились в подполье в советский период и в какой степени они исчезли. .

В советский период многие священники были заключены в тюрьмы, многие храмы были переоборудованы для других целей или пришли в упадок, а людям, публично исповедовавшим религиозные убеждения, отказывали в престижных должностях и поступлении в университеты. Хотя вполне вероятно, что некоторая часть населения в частном порядке продолжала идентифицировать себя с православной церковью и другими религиозными группами, невозможно измерить, в какой степени эти привязанности сохранились в подполье в советский период и в какой степени они исчезли. .

Точно так же трудно понять, в какой степени рост православной принадлежности, обнаруженный в опросах, представляет собой выражение давней веры или действительно новую волну религиозной принадлежности. Возможно, после распада СССР в 1991 году россияне почувствовали себя более свободными в выражении религиозной идентичности, которую они спокойно сохраняли в советское время. 3 Однако, учитывая, что доля россиян, идентифицирующих себя с религией, выросла почти на столько же между 1998 и 2008 г. , как и в период с 1991 по 1998 г., данные свидетельствуют о том, что это изменение является не только непосредственным последствием краха советской системы.

, как и в период с 1991 по 1998 г., данные свидетельствуют о том, что это изменение является не только непосредственным последствием краха советской системы.

По данным ISSP, шесть из десяти взрослых россиян (61%), опрошенных в 1991 году, идентифицировали себя как нерелигиозные, а около трети сказали, что они православные христиане (31%). В течение следующих 17 лет эти проценты практически изменились. К 2008 году примерно семь из десяти россиян идентифицировали себя как православные христиане (72%), а примерно каждый пятый не принадлежал к какой-либо религии (18%). В тот же период также наблюдалось незначительное увеличение доли россиян, отождествляющих себя с религиями, отличными от православия, включая ислам, протестантское христианство и католицизм. 4

Растущая религиозная принадлежность в России наблюдается среди различных демографических групп. Например, доля русских женщин, идентифицирующих себя как православных, увеличилась на 38 процентных пунктов в период с 1991 по 2008 год, а доля женщин, не принадлежащих к какой-либо религии, снизилась на 36 процентных пунктов. Среди российских мужчин изменения были еще более выраженными; 63% российских мужчин идентифицировали себя как православных христиан в 2008 году, что на 46 процентных пунктов больше, чем в 1991 году, в то время как доля русских мужчин, не придерживающихся религиозной принадлежности, за тот же период снизилась на 52 пункта. 5

Среди российских мужчин изменения были еще более выраженными; 63% российских мужчин идентифицировали себя как православных христиан в 2008 году, что на 46 процентных пунктов больше, чем в 1991 году, в то время как доля русских мужчин, не придерживающихся религиозной принадлежности, за тот же период снизилась на 52 пункта. 5

Аналогичным образом, опросы ISSP показывают рост идентификации с православием как среди более молодых россиян (рост на 43 процентных пункта среди россиян в возрасте 16-49 лет), так и среди россиян старшего возраста (рост на 39 пунктов среди россиян в возрасте 50 лет и старше). Принадлежность к православию существенно возросла среди россиян всех уровней образования, особенно среди выпускников российских вузов.

В оставшейся части этого анализа рассматривается религиозная принадлежность, а также религиозные верования и обычаи по демографическим группам в 2008 году, последнем году, за который имеются данные ISSP. В 2008 году российские женщины были более религиозны, чем российские мужчины, а россияне в возрасте 70 лет и старше по некоторым показателям были более религиозны, чем более молодые возрастные группы.

Различия в религиозной принадлежности и религиозной принадлежности россиян по демографическим группам

Пол

Русские женщины значительно чаще, чем мужчины, идентифицировали себя как православных христиан в 2008 г. При этом примерно восемь из десяти русских женщин (81%) были православными христианами, меньше русских мужчин (63%) заявили, что принадлежат к Русской православной церкви. В то же время примерно в два раза больше российских мужчин (24%), чем женщин (12%), заявили, что не имеют религиозной принадлежности.

По некоторым параметрам российские женщины также имели более высокий уровень религиозной приверженности, чем российские мужчины. Например, гораздо больше женщин заявили, что верят в Бога (63% женщин против 46% мужчин) и назвали себя в какой-то мере религиозными (63% женщин против 43% мужчин). Однако русские женщины ненамного чаще, чем русские мужчины, заявляли, что регулярно посещают религиозные службы (9% против 5%).

Возраст

В 2008 г. большинство всех возрастных групп в России идентифицировали себя как православных христиан. Однако россияне более старшего возраста чаще, чем представители более молодых возрастных групп, заявляли о своей принадлежности к Русской Православной Церкви. Более восьми из десяти (82%) россиян в возрасте 70 лет и старше идентифицируют себя как православные христиане, по сравнению с 62% россиян в возрасте 16-29 лет..

большинство всех возрастных групп в России идентифицировали себя как православных христиан. Однако россияне более старшего возраста чаще, чем представители более молодых возрастных групп, заявляли о своей принадлежности к Русской Православной Церкви. Более восьми из десяти (82%) россиян в возрасте 70 лет и старше идентифицируют себя как православные христиане, по сравнению с 62% россиян в возрасте 16-29 лет..

При этом идентификация с другими религиями, кроме православия, была более распространена среди более молодых россиян (13% в возрасте 16-29 лет, 7% в возрасте 30-49 лет), чем среди россиян старшего возраста (1% в возрасте 50-69 лет, 4% среди лиц в возрасте 70 лет и старше). По данным ISSP, мусульмане составляют 9% россиян в возрасте 16-29 лет, 6% россиян в возрасте 30-49 лет, 1% в возрасте 50-69 лет и 3% в возрасте 70 лет и старше.

За некоторыми исключениями, религиозные обычаи и верования в России в 2008 г. не сильно различались по возрастным группам. Однако россияне в возрасте 70 лет и старше чаще, чем молодые когорты, говорили, что верят в Бога, и описывали себя как хоть немного религиозен.

Образование

В 2008 г. религиозная принадлежность россиян по уровню образования существенно не различалась. Около трех четвертей людей с высшим образованием и тех, у кого меньше лет формального образования, идентифицировали себя как православные христиане, в то время как примерно каждый шестой в каждой группе заявил, что не имеет религиозной принадлежности.

Приверженность религии также не сильно различалась в зависимости от уровня образования, согласно нескольким параметрам, включая частоту посещения религиозных служб, веру в Бога и описание себя как минимум религиозного. Единственным критерием, по которому уровень образования имел существенное значение, была вера в жизнь после смерти; Россияне с высшим образованием несколько чаще, чем менее образованные, говорили, что верят в жизнь после смерти.

Методология

Данные, используемые в этом отчете, получены из Международной программы социальных исследований (ISSP), консорциума исследователей, которые проводят общественные опросы примерно в 50 странах в соответствии с международными стандартами выборки с сопоставимыми вопросниками в разных странах. В ISSP входят многие страны Северной Америки и Европы, а также несколько стран Южной Америки, Африки и Азии. Тенденции в этом отчете восходят к 1991 году, когда СССР был официально распущен, и ISSP провела свое первое исследование религиозных верований и практик в России. Религия также была в центре внимания опросов ISSP в 1998 и 2008. Этот отчет основан на данных совокупного файла ISSP Religion.

В ISSP входят многие страны Северной Америки и Европы, а также несколько стран Южной Америки, Африки и Азии. Тенденции в этом отчете восходят к 1991 году, когда СССР был официально распущен, и ISSP провела свое первое исследование религиозных верований и практик в России. Религия также была в центре внимания опросов ISSP в 1998 и 2008. Этот отчет основан на данных совокупного файла ISSP Religion.

Обследования представляют собой вероятностные выборки, географически стратифицированные и репрезентативные в национальном масштабе для взрослого населения России в возрасте от 16 лет и старше. Данные были собраны путем самостоятельного заполнения анкеты с 15 мая по 6 июня 1991 г.; 5-26 сентября 1998 г.; и 2-26 января 2008 г. 6 Опросы проводились на русском языке. Во всех оценках опроса используются веса, предоставленные сотрудниками ISSP. Размеры выборки для общей выборки взрослых и подвыборок показаны в таблице выше. Исходя из размеров выборки и дизайна обследований, предел погрешности выборки для результатов, основанных на общей выборке, составляет примерно ±3,0% в 19 странах. 91, ±3,3% в 1998 г. и ±4,4% в 2008 г., с большей погрешностью для подгрупп.

91, ±3,3% в 1998 г. и ±4,4% в 2008 г., с большей погрешностью для подгрупп.

Полные результаты по вопросам, использованным в анализе

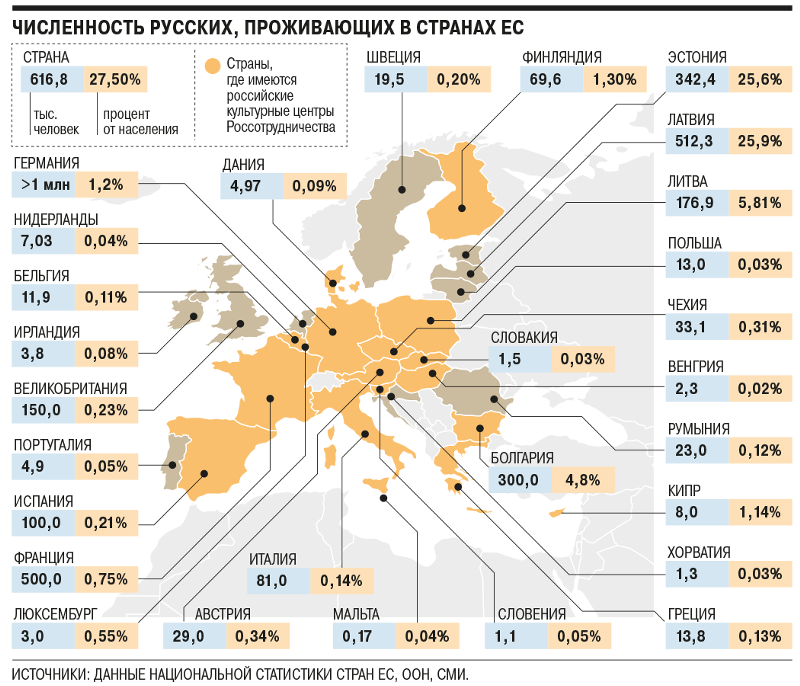

Русский — распространение по всему миру динамики. Русский язык принадлежит к восточнославянским языкам индоевропейской языковой семьи. На нем широко говорят во всех странах бывшего Советского Союза и многочисленных соседних регионах. В Германии это второй по распространенности язык, опережающий даже турецкий, на нем говорят около трех миллионов человек.

| Country | Region | Official language | Distribution | Total | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Russia | Eastern Europe | yes | 82.0 % | 117,628,000 | |||

| Ukraine | Eastern Europe | no | 32,9 % | 14 408 000 | |||

| Беларусь | Восточная Европа | да | 70,2 % | ||||

| Uzbekistan | Central Asia | no | 14. 2 % 2 % | 4,958,000 | |||

| Kazakhstan | Central Asia | no | 19.0 % | 3,610,000 | |||

| Germany | Western Europe | no | 3,6 % | 2,995 000 | |||

| Исраэль | Западная Азия | NO | 14,0 % | 1 311 000 | 1 311 000 | Turkmenistan | Central Asia | no | 12.0 % | 761,000 |

| Tajikistan | Central Asia | no | 7.0 % | 683,000 | |||

| United States of America | North America | № | 0,2 % | 664 000 | |||

| Латвия | Северная Европа | NO | 33,8 % | 637 000 | |||

| 637 000 | |||||||

| .0105 Kyrgyzstan | Central Asia | yes | 9. 0 % 0 % | 602,000 | |||

| Moldova | Eastern Europe | no | 16.0 % | 418,000 | |||

| Estonia | Northern Europe | no | 27.6 % | 367 000 | |||

| Грузия | Западная Азия | нет | 8,8 % | 326 000 90506 90 10923 90 Азербайджан0105 Western Asia | no | 2.4 % | 243,000 |

| Lithuania | Northern Europe | no | 6.4 % | 179,000 | |||

| Canada | North America | no | 0.4 % | 153 000 | |||

| Армения | Западная Азия | нет | 2,0 % | 56 000 | |||

| 050105 no | 0.9 % | 50,000 | |||||

| Cyprus | Western Asia | no | 2.5 % | 31,000 | |||

| Åland Islands | Northern Europe | no | 0. 5 % 5 % | 200 |

Временная динамика распространения

Русский язык происходит от альто-восточнославянского и впервые использовался несколькими интеллектуалами на территории сегодняшней Западной России, Украины и Белоруссии примерно с девятого века. В последующие века на территории Древней Российской империи сложились разные диалекты и вариации.

Русский значительно увеличил свое распространение только после Второй мировой войны, когда Советский Союз распространил свою власть на другие области и впоследствии приобрел большее политическое значение на международном уровне. До конца 1970-х русский язык преподавался как первый язык в Советском Союзе и странах Восточного блока, находящихся под его влиянием. С последующим распадом СССР интерес к языку также снизился, и с тех пор число носителей языка за пределами России неуклонно сокращается. За последние два десятилетия русский язык становится все более популярным в качестве второго языка.

С 5,9% в 2011 году русский язык был вторым наиболее используемым языком в Интернете, за ним следует немецкий, который занимает очень близкое третье место.

Кириллический алфавит

На основе глаголицы или старой кириллицы, возникшей в Болгарии в девятом веке, кириллица была разработана в десятом веке. Оригинальные буквы были взяты из глаголицы и греческого языка. Кириллические символы используются во многих восточно- и южнославянских языках, которые в основном распространены в Восточной Европе и Азии. Сегодня наиболее распространенными языками с кириллицей являются русский, украинский, белорусский, болгарский, сербский и македонский.

Упрощение было сделано в 1708 году Петром Великим, в ходе которого было отброшено несколько знаков и выровнены буквы латинского алфавита. Дальнейшее сокращение произошло в 1918 году с реформой русской орфографии.

Современный кириллица состоит из 33 букв. Из них 10 гласных и 21 согласных.

Leave a Reply