5.17 Гражданство Российской Федерации

Право на гражданство рассматривается как одно из прав человека. Гражданство следует отличать от подданства.

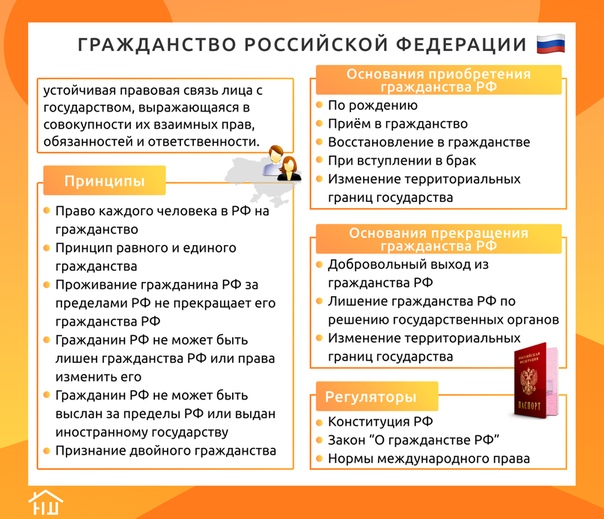

Гражданство — устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности.

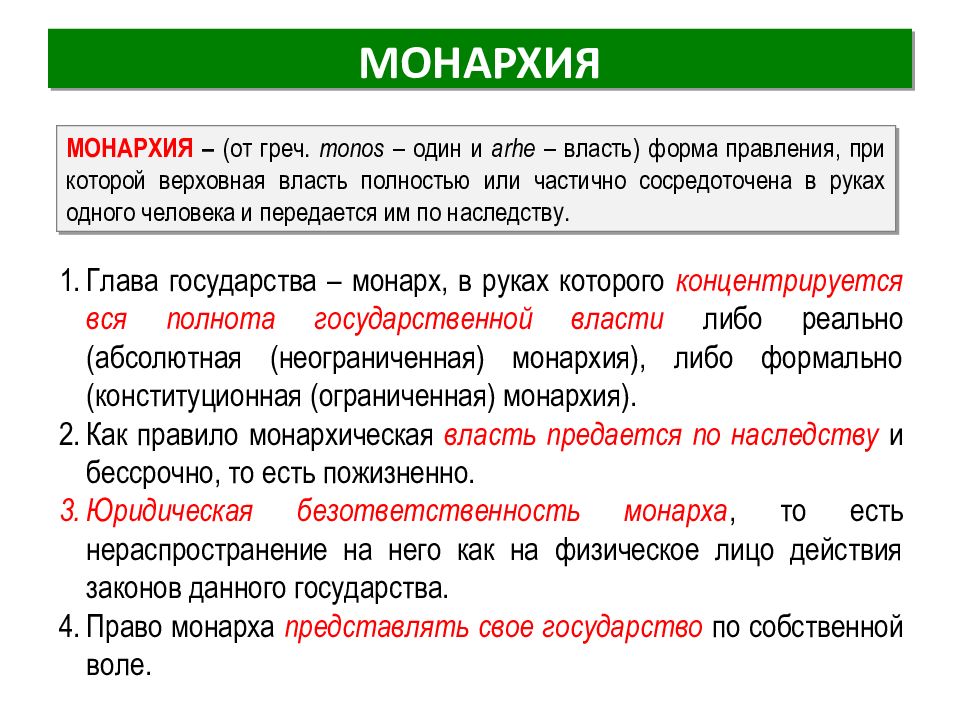

Подданство — правовая связь лица и государства при монархии (там, где император, царь, король и т. п., имеются и его подданные).

В России вопросы гражданства регулируются соответствующими конституционными нормами, международными договорами и Федеральным законом «О гражданстве в Российской Федерации». Данные акты устанавливают демократические принципы гражданства.

Принципы гражданства РФ:

-

Принцип единого гражданства: граждане РФ, постоянно проживающие на территории республик в составе РФ, являются одновременно гражданами этих республик. -

Принцип равного гражданства: все лица, имеющие гражданство РФ, обладают одинаковым конституционно-правовым статусом.

-

Принципы недопустимости лишения гражданства или права изменить его односторонним решением государства. -

Принцип существования постоянного гражданства: сохранение гражданства РФ лицами, проживающими за пределами России, при заключении и расторжении брака, изменении гражданства другим супругом. -

Принцип защиты и покровительства граждан РФ со стороны Российского государства.

Гражданство подтверждается документами: паспортом, удостоверением личности, до их получения — свидетельством о рождении.

Основания приобретения и прекращения гражданства РФ

Гражданство РФ может быть приобретено по ряду оснований:

По рождению — ребёнок, родители которого на момент его рождения состоят в гражданстве РФ, есть ее гражданин, причем независимо от места рождения.

При различном же гражданстве родителей, один из которых состоит в гражданстве РФ, а другой имеет иное гражданство, ребёнок приобретает гражданство РФ при условии рождения на территории России.

Ребёнок, находящийся на территории РФ и родители которого неизвестны, становится гражданином РФ в случае, если родители не объявятся в течение 6 месяцев со дня рождения.

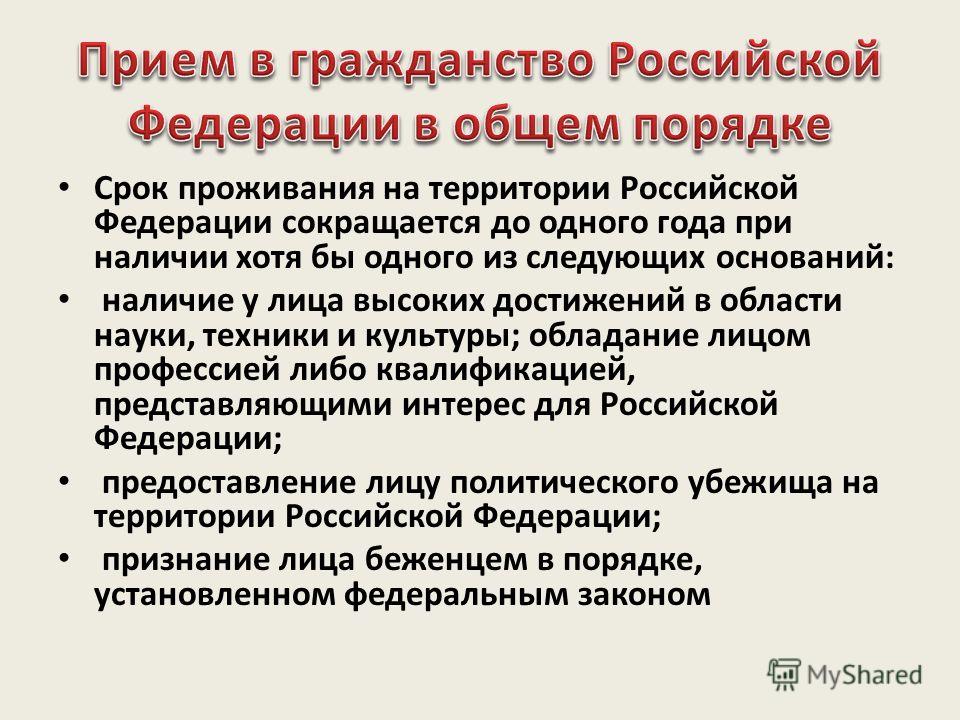

Приём в гражданство — решение этого вопроса — прерогатива Президента РФ. Об этом может ходатайствовать достигшее 18-летнего возраста дееспособное лицо при условии проживания на территории РФ в течение 5 лет непрерывно, отказа от гражданства иностранного государства, наличия законного источника средств к существованию, обязательств соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ, владения русским языком.

Восстановление в гражданстве — иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие гражданство РФ, могут быть восстановлены в нём в соответствии с вышеперечисленными условиями, однако при этом срок их проживания на территории РФ сокращается до трёх лет.

Приобретение гражданства в результате оптации (от лат. optatio — желание, избрание), т. е. выбора — при изменении Государственной границы РФ в соответствии с международным договором РФ лица, проживающие на территории, государственная принадлежность которой изменена, имеют право на выбор гражданства — оптацию в порядке и в сроки, которые установлены международным договором РФ.

е. выбора — при изменении Государственной границы РФ в соответствии с международным договором РФ лица, проживающие на территории, государственная принадлежность которой изменена, имеют право на выбор гражданства — оптацию в порядке и в сроки, которые установлены международным договором РФ.

Заявления о приёме в гражданство РФ или восстановлении в нём могут быть отклонены, если лицо:

-

выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ; -

имеет неснятую или непогашенную судимость за совершённые умышленные преступления; -

в течение пяти лет, предшествующих дню обращения с заявлениями о приёме в гражданство или о восстановлении в гражданстве РФ, выдворялось за пределы РФ; -

использовало подложные документы или сообщало заведомо ложные сведения; -

состоит на военной службе, на службе в органах безопасности или правоохранительных органах иностранного государства; -

преследуется в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств за совершённые преступления; -

не имеет законного источника средств к существованию.

Прекращается гражданство РФ путём выхода из него. Разрешение на это даёт Президент РФ.

Случаи, когда выход из гражданства РФ не допускается:

-

после получения лицом повестки о призыве на срочную военную или альтернативную гражданскую службу и до ее окончания; -

если гражданин, ходатайствующий о выходе из гражданства, привлечен в качестве обвиняемого к уголовной ответственности либо в отношении него уже имеется вступивший в силу приговор суда; -

если лицо не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения.

Правовой статус человека и гражданина

Каждый человек обладает правовым статусом.

Правовой статус человека и гражданина — это совокупность его прав, свобод и обязанностей.

Права человека представляют собой вытекающие из человеческой природы возможности пользоваться элементарными, наиболее важными благами и условиями безопасного, свободного существования личности в обществе. В современном мире права человека рассматриваются как общесоциальное понятие, отражающее наднациональные, общечеловеческие требования и образцы в области свободы личности.

В современном мире права человека рассматриваются как общесоциальное понятие, отражающее наднациональные, общечеловеческие требования и образцы в области свободы личности.

Права человека — это социальные возможности, обеспечивающие человеку определённый стандарт жизни.

Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ:

Гражданские (личные) права — принадлежат человеку как биосоциальному существу (ст. 19−25; 27−29; 45−54; 60; 62).

-

Право на жизнь; -

на свободу и личную неприкосновенность; -

на честь и достоинство; -

на гражданство; -

на равенство перед законом и судом; -

на свободу совести, на свободу слова; -

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений и др.

Политические права — обеспечивают возможность участия граждан в политической жизни страны (ст. 30−33; 63).

30−33; 63).

-

Право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления; -

мирных собраний; -

создавать союзы и объединения; -

направлять личные и коллективные обращения в органы власти и др.

Экономические права — обеспечивают возможность свободного распоряжения средствами производства, рабочей силой, предметами потребления (ст. 34−37).

-

Право быть собственником; -

право наследования; -

право на труд; -

на свободный выбор профессии и рода занятий; -

на отдых; -

на защиту от безработицы и др.

Социальные права — обеспечивают благосостояние и достойный уровень жизни (ст. 38−43).

-

Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца; -

на жилище; -

на образование; -

на медицинскую помощь; -

на защиту материнства и детства; -

на благоприятную окружающую среду и др.

Культурные права — обеспечивают духовное развитие и самореализацию личности (ст. 26; 44).

-

Право на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям; -

на свободу творчества; -

на культурную самобытность (пользование родным языком, национальными обычаями, традициями и т. д.)

Целостность системы прав человека и гражданина обусловлена единством принципов равноправия и социальной справедливости.

Необходимым условием реализации прав и свобод человека является исполнение им юридических обязанностей.

Юридические обязанности — это установленные и гарантированные государством требования к поведению человека, официальная мера его должного поведения.

Основные обязанности человека и гражданина РФ:

Соблюдение Конституции и законов РФ, прав и свобод других людей —распространяется на всех лиц, находящихся в РФ. Она не может иметь исключений и лежит в основе законности и правопорядка.

Она не может иметь исключений и лежит в основе законности и правопорядка.

Защита Отечества — является долгом и обязанностью только граждан РФ. Каждый военнообязанный гражданин РФ в случае войны против России обязан принять участие в боевых либо иных действиях, направленных на отражение нападения. В мирное время деятельность по защите Отечества проявляется в виде воинской обязанности.

Уплата законно установленных налогов и сборов — представляет собой одну из основ нормального развития экономики страны. Производство по уплате налогов, их перечню и видам регламентирует налоговое законодательство.

Бережное отношение к природе и окружающей среде — включает конкретные обязанности, установленные законодательством: соблюдение правил охоты, пользования лесами, водными ресурсами, запрет на разрушение или ухудшение среды обитания животных и др.

Забота о памятниках истории и культуры — каждый в РФ обязан сохранять историческое и культурное наследие, беречь памятники истории и культуры.

Забота о детях и нетрудоспособных родителях — в соответствии с законодательством родители обязаны воспитывать и содержать своих детей до 18-летнего возраста. Совершеннолетние дети в свою очередь обязаны содержать нетрудоспособных родителей.

Получение основного общего образования — каждый в РФ обязан получить основное общее образование (в пределах программы 9 классов школы). Ответственность за исполнение этой обязанности возлагается на родителей учащихся. 1

Гражданство как элемент правового статуса | Учеба-Легко.РФ

Правовой статус индивида, находящегося на территории государства, различается в зависимости от того, является ли он гражданином данного государства, иностранным гражданином либо лицом без гражданства (апатридом).

Гражданством называется устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, прав и свобод человека.

Наличие у индивида гражданства государства является юридической предпосылкой возможности пользоваться теми правами и свободами, которые данное государство предоставляет своим гражданам, а также нести установленные его законом обязанности.

Необходимо различать граждан и физических лиц, проживающих на территории страны. Нельзя сказать, что любой человек, находящийся в границах Российской Федерации, является ее гражданином, поэтому комплекс прав и обязанностей, характеризующих его статус будет отличаться от статуса гражданина РФ.

Гражданство следует отличать от подданства. Последнее используется для обозначения правовых связей лица и государства при монархии (там, где есть император, царь, король, есть и их подданные).

Принципы гражданства:

Гражданство является равным независимо от оснований его приобретения.

Единство — проживание гражданина на территории России автоматически означает гражданство субъекта РФ, гражданство России как бы охватывает, «вбирает» в себя правовые связи с республиками в ее составе, следовательно, какое-либо дополнительное оформление для приобретения статуса гражданина субъекта РФ не требуется.

Открытый и свободный характер гражданства дает возможность приобретать его на достаточно льготных основаниях (например, российским гражданином становится ребенок, родившийся на территории РФ от лиц без гражданства). В то же время государство дает право на прекращение или приобретение двойного гражданства.

Добровольность решения вопросов о гражданстве. Лицо по своей инициативе обращается в соответствующие органы с целью приобретения гражданства. С другой стороны, никто в принудительном порядке не может быть лишен гражданства РФ. Даже утрата территориальной связи с государством из-за перемены места жительства не означает потери, правовых уз гражданства.

Виды оснований приобретения гражданства:

1. Признание. В связи с распадом СССР признание гражданства осуществлялось в отношении всех граждан бывшего Советского Союза, которые постоянно проживали на территории РФ и в течение года не изъявили желания отмежеваться от правовой связи с Россией. Штамп прописки на территории РСФСР в паспорте означал автоматическое приобретение российского гражданства путем признания.

Штамп прописки на территории РСФСР в паспорте означал автоматическое приобретение российского гражданства путем признания.

2. Приобретение гражданства по рождению.

По «праву крови» если хотя бы один из родителей — гражданин РФ, то при отсутствии разногласий между ними, ребенок становится гражданином РФ. Если же гражданство родителей неизвестно, то ребенок, родившийся на территории России (по «праву почвы»), становится ее гражданином.

3. Приобретение в порядке регистрации. Для обеспечения справедливой возможности получить гражданство в РФ в упрощенном порядке, данный способ распространяется на граждан бывшего СССР и других лиц, которые не могли приобрести его по основанию признания, но каким-либо образом (через родственников, территориально) связаны с Россией.

4. Прием в гражданство охватывает остальных лиц, желающих получить его впервые, но лишенных привилегий, которые давало в этом отношении проживание в бывшем СССР. Как правило, обязательное условие для них — длительное (пять лет с перерывами или три года непрерывно) проживание на территории РФ, дееспособность, достижение 18-летнего возраста.

Как правило, обязательное условие для них — длительное (пять лет с перерывами или три года непрерывно) проживание на территории РФ, дееспособность, достижение 18-летнего возраста.

5. Восстановление в гражданстве — специфическое основание для тех, кто по каким-либо причинам утратил (добровольно или без свободного волеизъявления) гражданство РФ.

6. Оптация или выбор гражданства возможен в случае территориального изменения, а также по другим основаниям, предусматриваемым международными договорами. Например, если часть территории отходит к другому государству, то жители этого места вправе выбрать: сохранять ли старое гражданство или «разделить судьбу» территории, приняв гражданство нового государства.

Прекращение гражданства возможно в случаях:

= Выхода (гражданин сам принимает решение о намерении выйти из гражданства)

= Отмены решения о приеме в гражданство. Если лицо представило заведомо ложные документы, то решение о предоставлении гражданства может быть отменено. Отмена невозможна, если с момента вынесения решения прошло более 5 лет.

Если лицо представило заведомо ложные документы, то решение о предоставлении гражданства может быть отменено. Отмена невозможна, если с момента вынесения решения прошло более 5 лет.

= Оптации.

Существует две процедуры приобретения и прекращения гражданства.

1. В порядке регистрации, когда имеются необходимые основания, указанные в законе и дающие право на упрощенный способ разрешения этого вопроса (наличие родственников-граждан РФ, гражданство СССР и т. д.) или (при прекращении) — родственники-граждане иностранного государства, постоянное место жительства за рубежом, отсутствие препятствий для выхода). Для решения вопроса в органы внутренних дел (а за границей в дипломатические и консульские учреждения) подается заявление, рассматриваемое в этих органах. Решение выносят они же в шестимесячный срок с момента подачи заявления;

2. В остальных случаях в эти же органы подается ходатайство на имя Президента, которое поступает в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте РФ, она выносит свое предложение по каждому ходатайству на рассмотрение Президента РФ. Окончательное решение, оформляемое Указом, принимает сам Президент, при этом устанавливается срок рассмотрения в девять месяцев и возможность повторного ходатайства не ранее чем через год в случае отрицательного решения.

Окончательное решение, оформляемое Указом, принимает сам Президент, при этом устанавливается срок рассмотрения в девять месяцев и возможность повторного ходатайства не ранее чем через год в случае отрицательного решения.

Тематическая контрольная работа по теме: «Право»

Контрольная работа по обществознанию для 9 класса

По теме «Политика»

I Вариант

А1. Что является отличительным признаком правового государства?

1. Наличие системы законодательства.

2. Равноправие и равенство граждан перед законом.

3. Функционирование правоохранительных органов.

4. Наличие суверенитета.

А2. Правовая связь человека с государством – это:

1. Гражданство. 2. Закон. 3. Право. 4. Личность.

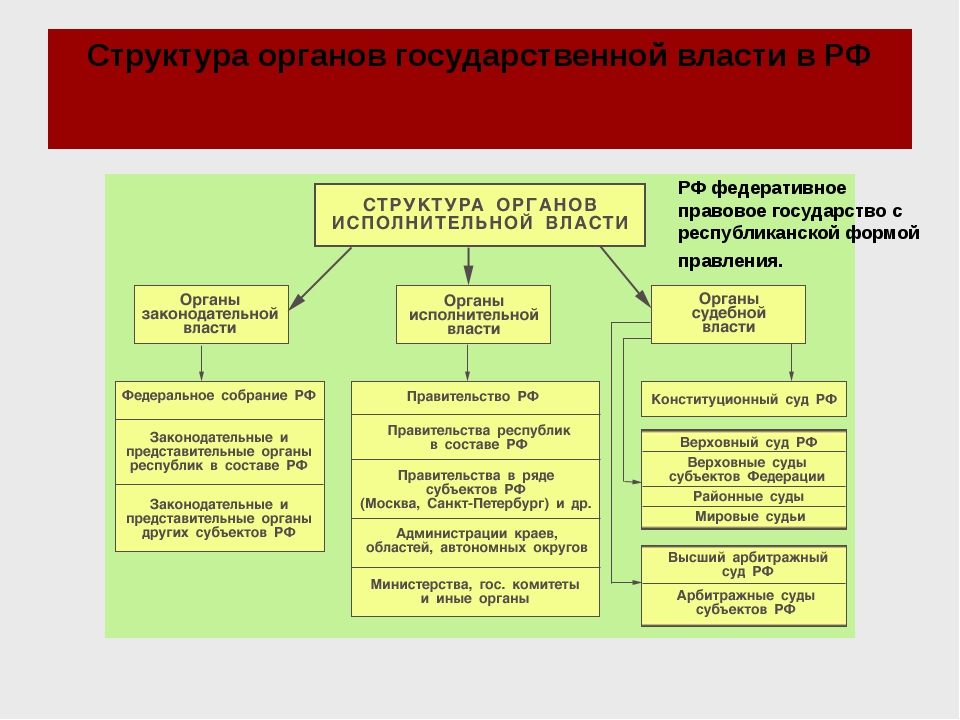

А3. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации является:

1. Федеральное Собрание РФ 2. Правительство РФ.

Правительство РФ.

3. Общественная палата РФ. 4. Конституционный Суд РФ

А4. Исполнительная власть в Российской Федерации:

1. Избирается. 2. Назначается.

3. Исполняет принятые Президентом решения. 4. Создает законы.

А5. Что из перечисленного характеризует демократический режим?

1) верховенство исполнительной власти

2) командно-административные методы управления

3) господство одной общеобязательной идеологии

4) защита прав и свобод граждан

А6. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные интересы граждан в различных сферах, называют

1) гражданским обществом 2) многопартийностью

3) федерацией 4) правовым государством

А7. В нашей стране подписывает и обнародует законы

1) глава Правительства 2) Президент

3) Председатель Совета Федерации 4) Генеральный прокурор

А8. К политической сфере общества относятся отношения между

1) инспектором ГИБДД и водителем автомашины

2) кандидатом в депутаты и его избирателями

3) тренером и его командой

4) продавцом и покупателем в магазине

А9. К органам исполнительной власти РФ относится

К органам исполнительной власти РФ относится

1) Правительство РФ 2) Верховный суд РФ

3) Федеральное Собрание 4) Государственная Дума РФ

А10. Для монархии как формы правления характерна(-ен)

1) передача верховной власти по наследству

2) коллективный принцип принятия решений

3) регулярная сменяемость органов государственной власти

4) выборность высших органов власти

В1. Установите соответствие

В2. Установите соответствие между сферами жизни общества и их примерами

С1. Назовите три важнейших признака правового государства:

А. ____________________________________________________________________________.

Б. ____________________________________________________________________________.

В. ____________________________________________________________________________.

С2. Назовите виды республик, и охарактеризуйте каждый из них.

С3. Дайте определение «Авторитарный политический режим» — это_________________

Дайте определение «Авторитарный политический режим» — это_________________

С4. Дайте определение «Федерация» — это_________________________________________

С5. Дайте определение «Республика»— это________________________________________

Контрольная работа по обществознанию для 9 класса

По теме «Политика»

II Вариант

А1.Что является признаком любого государства?

1) верховенство права 2) выборность высших органов власти

3) суверенитет 4) многопартийность

А2. Что отличает конституцию от других правовых актов?

1. Письменная форма. 2. Обращение ко всем гражданам.

3. Поддержка силой государства. 4. Высшая юридическая сила.

А3. Президент Российской Федерации является:

1. Главой политической системы. 2. Главой законодательной власти.

Главой политической системы. 2. Главой законодательной власти.

3. Главой государства. 4. Главой судебной власти.

А4. Что является высшим представительным органом государственной власти в России?

1. Правительство. 2. Совет безопасности.

3. Общественная палата. 4. Федеральное Собрание

А5. Политический режим, характеризующийся сосредоточением всей власти в руках одного лица или органа политической власти и снижением роли других институтов, является

1) либеральным 2) демократическим

3) революционным 4) авторитарным

А6. Тоталитарный режим отличает

1) всесторонний контроль государства над жизнью общества

2) гарантия прав и свобод граждан

3) деятельность свободной прессы

4) наличие государственного аппарата

А7. Отличительным признаком федеративного государства является

1) избрание высших органов государственной власти

2) верховенство исполнительной власти

3) наличие органов местного управления

4) наличие в территориальных образованиях своих органов власти

А8. Что является отличительным признаком демократического режима?

Что является отличительным признаком демократического режима?

1) федеративное устройство 2) право на взимание налогов

3) гарантии прав и свобод граждан 4) наличие публичной власти

А9. Представителем, какой ветви государственной власти является председатель правительства?

1) законодательной 2) исполнительной

3) судебной 4) муниципальной

А10. К органам законодательной власти РФ относится

1) Правительство РФ

2) Верховный суд РФ

3) Федеральное Собрание

4) Президент РФ

В1. Установите соответствие

В2. Установите соответствие между сферами жизни общества и их примерами

С1. Назовите три важнейших признака правового государства:

А. ____________________________________________________________________________.

Б. ____________________________________________________________________________.

В. ____________________________________________________________________________.

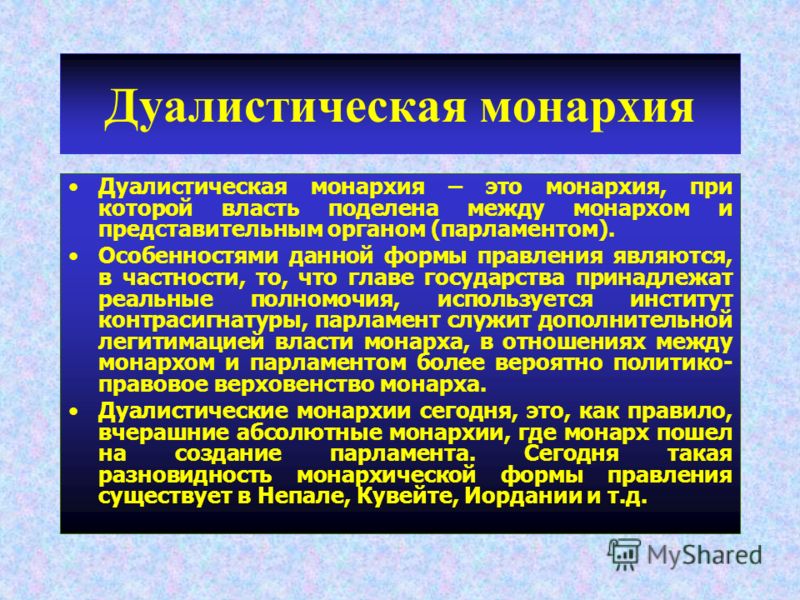

С2. Назовите виды монархии, и охарактеризуйте каждый из них.

С3. Дайте определение «Тоталитарный политический режим» — это_________________

С4. Дайте определение «Унитарное государство» — это______________________________

С5. Дайте определение «Монархия»— это___________________________________________

Ключи

Вариант 1

Часть А

А1. – 2

А2. – 1

А3. – 1

А4. – 2

А5. – 4

А6. – 1

А7. – 2

А8. – 2

А9. – 1

А10. – 1

Часть В

В1. – 1-б, 2-в, 3-а

В2. – 1- б, д; 2- е,з; 3- в,ж; 4-а,г

Часть С

С1. –

С2. – президентская, парламентская, смешанная

С3. — Авторитарный режим – это политический режим, сохраняющий монополию на власть и контроль над политической жизнью государства, но не претендующий на тотальный контроль над обществом.

С4. — Федерация –это сложное союзное государство, возникшее в результате объединения ряда государств или государственных образований (субъектов федерации), обладающих относительной политической самостоятельностью;

С5. – Форма правления, при которой власть избирается

Вариант 2

Часть А

А1. – 3

А2. – 4

А3. – 2

А4. – 4

А5. – 4

А6. – 1

А7. – 4

А8. – 3

А9. – 2

А10. – 3

Часть В

В1. – 1-б, 2-а, 3-в

В2. – 1- б, в; 2- г, е; 3- ж, з; 4-а,д

Часть С

С1. –

С2. – абсолютная и конституционная

С3. — Тоталитарный режим — это политический режим, претендующий на полный контроль над личностью со стороны государства.

С4. — Унитарное государство – это простое, единое государство, не имеющее в своём составе иных государственных образований, обладающих политической самостоятельностью

С5. — Форма правления, при которой власть принадлежит одному человеку- монарху и передаётся по наследству.

Витрук Н.В. Гражданство как правовая связь личности с государством // Проблемы государства и права. М., 1976

Практика развития межгосударственных отношений, необходимость совершенствования национально-государственного строительства в социалистических странах, повышение внимания общественных наук к вопросам личности закономерно выдвигают проблему гражданства на одно из главных мест в социалистическом правоведении, нацеливают на более глубокое исследование вопросов теории гражданства. К их числу относится характеристика гражданства как правовой связи личности с государством.

В последние годы в советской юридической литературе все чаще гражданство определяется как особая правовая связь личности с государством. Приведенной характеристике недостает полноты. Необходимо показать главное — содержание правовой связи лица с государством. На современном этапе наблюдаются два основных подхода к решению рассматриваемого вопроса.

В первом случае содержание правовой связи личности с государством усматривается в совокупности прав и обязанностей лица, определяемых государством. Тут юридические права и обязанности выступают не как правовое следствие состояния в определенном гражданстве, а как само гражданство. Соответственно правовой статус гражданина характеризуется не как проявление определенной правовой связи лица с государством, а как сама эта связь1. Таким образом, гражданство как особая правовая связь лица с государством отождествляется с правовым статусом гражданина. А это логически ведет к отрицанию значения гражданства как условия (предпосылки) обладания правовым статусом гражданина и его реализации.

Тут юридические права и обязанности выступают не как правовое следствие состояния в определенном гражданстве, а как само гражданство. Соответственно правовой статус гражданина характеризуется не как проявление определенной правовой связи лица с государством, а как сама эта связь1. Таким образом, гражданство как особая правовая связь лица с государством отождествляется с правовым статусом гражданина. А это логически ведет к отрицанию значения гражданства как условия (предпосылки) обладания правовым статусом гражданина и его реализации.

Все авторы подчеркивают неразрывную связь правового статуса и гражданства. Но эта связь не дает основания объявлять правовой статус содержанием гражданства как правовой связи личности с государством.

Гражданство — юридическое основание (условие) пользования правовым статусом. Но ставить содержание правового статуса в прямую зависимость только от гражданства нельзя, ибо если бы правовой статус определялся только гражданством, то оставалось бы неясным, чем определяется в данном государстве правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. Изменение правового статуса гражданина еще не свидетельствует об изменении гражданства данного лица. Правовой статус гражданина служит показателем, но не содержанием гражданства.

Изменение правового статуса гражданина еще не свидетельствует об изменении гражданства данного лица. Правовой статус гражданина служит показателем, но не содержанием гражданства.

Во втором случае содержание гражданства как правовой связи личности с государством усматривается в наличии взаимных (лица и государства соответственно) юридических прав и обязанностей. Таким образом, гражданство изображается как правоотношение, субъектами которого выступают, с одной стороны — государство, ас другой — личность.

На подступах к пониманию гражданства как правоотношения находятся те авторы, которые определяют гражданство как особую правовую связь лица с конкретным государством, выражающуюся в совокупности прав и обязанностей лица по отношению к государству (К. Я. Чижов), либо просто как «совокупность прав и обязанностей физического лица по отношению к государству» (В. И. Лисовский). По мнению Л. Д. Воеводина, содержание гражданства составляют специфические права и обязанности лица по отношению к Советскому государству и Советского государства по отношению к данному лицу3. С. В. Черниченко определяет гражданство как «устойчивую правовую связь лица с государством, выражающуюся в их взаимных правах и обязанностях». «Гражданство, — подчеркивает С. В. Черниченко в другой работе, — это двусторонняя правовая связь, складывающаяся из взаимных прав и обязанностей лица и государства, установленных законодательством соответствующего государства. Эти права и обязанности составляют содержание гражданства любого государства. Следовательно, содержание гражданства как правового явления охватывает права и обязанности государства и лица в отношении друг друга и относится к сфере внутригосударственного права. Однако простая сумма соответствующих прав и обязанностей не составляет содержания гражданства. Лишь определенное их сочетание, образующее единую правовую связь, характеризующуюся особыми качествами, позволяет говорить о гражданстве».

С. В. Черниченко определяет гражданство как «устойчивую правовую связь лица с государством, выражающуюся в их взаимных правах и обязанностях». «Гражданство, — подчеркивает С. В. Черниченко в другой работе, — это двусторонняя правовая связь, складывающаяся из взаимных прав и обязанностей лица и государства, установленных законодательством соответствующего государства. Эти права и обязанности составляют содержание гражданства любого государства. Следовательно, содержание гражданства как правового явления охватывает права и обязанности государства и лица в отношении друг друга и относится к сфере внутригосударственного права. Однако простая сумма соответствующих прав и обязанностей не составляет содержания гражданства. Лишь определенное их сочетание, образующее единую правовую связь, характеризующуюся особыми качествами, позволяет говорить о гражданстве».

Некоторые исследователи рассматривают гражданство непосредственно как правоотношение. Например, В. Н. Кудрявцев считает, что гражданин имеет ряд прав и обязанностей, которым соответствуют обязанности государства, состоящие в обеспечении прав граждан, и права государства, установленные законом. Эти права и обязанности, по мнению В. Н. Кудрявцева, можно рассматривать в качестве элементов основного правоотношения государства и гражданина (правоотношения гражданства), возникающего с рождением и прекращающегося со смертью гражданина или с потерей им гражданства. Общая правоспособность гражданина СССР есть элемент правоотношения гражданства, следовательно, все субъективные права и обязанности, составляющие содержание общей правоспособности, входят в правоотношение гражданства.

Эти права и обязанности, по мнению В. Н. Кудрявцева, можно рассматривать в качестве элементов основного правоотношения государства и гражданина (правоотношения гражданства), возникающего с рождением и прекращающегося со смертью гражданина или с потерей им гражданства. Общая правоспособность гражданина СССР есть элемент правоотношения гражданства, следовательно, все субъективные права и обязанности, составляющие содержание общей правоспособности, входят в правоотношение гражданства.

Венгерский государствовед Л. Самел пишет: «Под гражданством понимается такое правоотношение, в котором лицо как одна из его сторон находится под властью определенного государства, выступающего в качестве другой стороны, и несет по отношению к нему обязанности даже в том случае, когда покидает территорию государства, и вместе с тем, может требовать предоставления таких прав, которые государство не обязано обеспечивать лицам, не состоящим с ним в указанном правоотношении». Далее автор указывает, что «содержание правоотношения гражданства следует видеть в тех специфических правах и обязанностях, которые имеют только граждане».

В государственно-правовой науке в последнее время предпринята попытка (правда, она не является новой в литературе) рассмотреть гражданство как государственно-правовое отношение, содержание которого составляют взаимные субъективные права и обязанности государства и гражданина: право государства требовать у гражданина подчинения правопорядку и соответственно обязанности гражданина исполнять все законы; право гражданина требовать от государства защиты своих прав, законных интересов, в том числе за пределами государства, и соответственно обязанность государства оказывать такую защиту.

Строго говоря, в данном случае речь идет о юридических последствиях для гражданина (соответственно и государства), которые наступают из факта гражданства, т. е. из признанной законом принадлежности лица к определенному государству. Перечень таких последствий в виде взаимных прав и обязанностей государства и гражданина можно продолжить, включив все содержание правового статуса лица, все его юридические права и обязанности в соотнесении е соответствующими обязанностями (гарантиями) и правами государства.

В конечном счете изображение гражданства как правоотношения (либо как правового состояния) характеризуется через некую совокупность взаимных юридических прав и обязанностей лица и государства, т. е. сводится к правовому статусу гражданина в государстве. Таким образом, и первый и второй подходы к раскрытию содержания гражданства как особой правовой связи лица с государством по существу смыкаются.

Еще в 1925 г. С. С. Кишкин писал: «Сказать, что гражданство есть юридическое отношение, это еще ровным счетом ничего не сказать». Следует согласиться в определенной степени и с В. С. Шевцовым в том, что «любое определение понятия гражданства как правоотношения лица и государства носит в значительной мере искусственный характер».

Понимание гражданства как правоотношения ведет к изображению его в качестве совокупности юридических прав и обязанностей гражданина, что затушевывает действительную сущность и содержание понятия гражданства, приводит на деле к отождествлению с правовым статусом гражданина.

Можно отметить и обратную зависимость. Прямое или косвенное отождествление гражданства с правовым статусом гражданина вольно или невольно ведет авторов к определению гражданства как правоотношения.

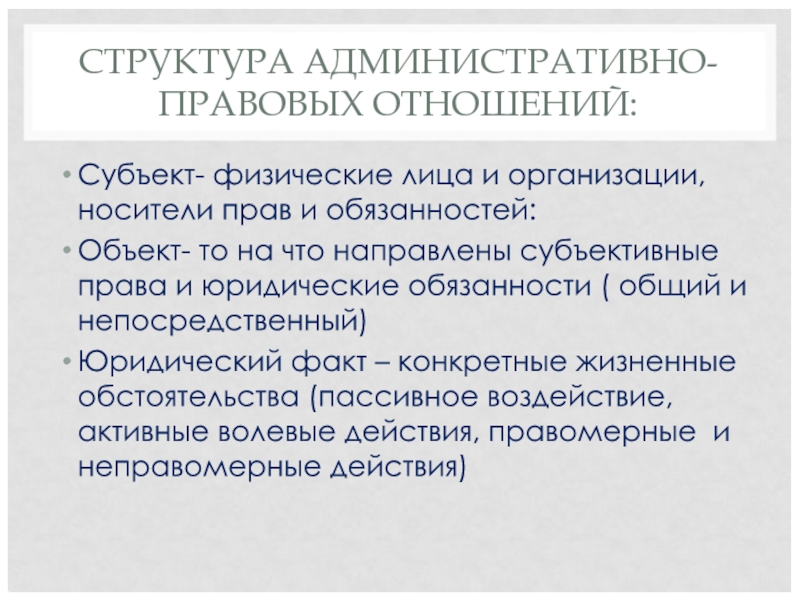

В советской юридической литературе в большинстве случаев правовые связи рассматриваются как правоотношения и делятся на общие и конкретные, абсолютные и относительные с точки зрения субъектного состава и характера самой связи между носителями юридических прав и обязанностей, а также на отраслевые (государственно-правовые, административно-правовые и т. д.) в зависимости от той отрасли права, в которой они складываются. По нашему мнению, кроме правоотношений, следует выделить другие виды правовых связей: общие и абсолютные — в зависимости от характера связи между субъектами.

Правовые связи можно классифицировать и с точки зрения их предметно-функциональной характеристики, прежде всего исходя из характера поведения субъектов (носителей) юридических прав и обязанностей. Это главным образом взаимоотношение (состояние) и взаимодействие.

Формы правовых связей, выделенные по отмеченным критериям, находятся между собой в определенной зависимости. Так, общие и абсолютные правовые связи — это, как правило, правовые состояния (взаимоположения) сторон, например при пользовании вещью на праве личной собственности. Правоотношение чаще всего выступает как взаимодействие сторон (например, при распоряжении вещью), но оно, конечно, не исключает, а иногда и выступает только в качестве взаимоположения (состояния) сторон, например при возникновении правоотношения.

Следует признать, что гражданство как правовое явление не охватывается ни одной из выделенных форм правовых связей. Чисто внешне ближе всего гражданство как правовое явление стоит к общей юридической связи и может быть охарактеризовано как определенное правовое состояние.

По нашему мнению, перечень форм правовых связей должен быть дополнен еще одной, особой формой правовых связей — правовой связью по принадлежности. Гражданство и является правовой связью по принадлежности лица к определенному государству (эта связь понимается, естественно, не как «членство» в государстве). По своему социальному содержанию гражданство означает фактическую принадлежность лица к государственно организованному обществу, в рамках которого осуществляется государственная власть, или просто принадлежность к государству. Это — фактическая связь личности с государством, которая опосредуется в государственно организованном обществе через территорию и юридически закрепляется в гражданстве. В понятии «гражданин», как правильно указывает Г. В. Мальцев, прослеживается момент формального юридического узаконения принадлежности лица (индивида) к государству. Эта принадлежность (связь) индивида к государству выступает в юридической форме, получает политико-правовое выражение в институте гражданства, нормы которого определяют условия, необходимые для того, чтобы данный человек мог выступать как гражданин государства, порядок приобретения, утраты гражданства.

По своему социальному содержанию гражданство означает фактическую принадлежность лица к государственно организованному обществу, в рамках которого осуществляется государственная власть, или просто принадлежность к государству. Это — фактическая связь личности с государством, которая опосредуется в государственно организованном обществе через территорию и юридически закрепляется в гражданстве. В понятии «гражданин», как правильно указывает Г. В. Мальцев, прослеживается момент формального юридического узаконения принадлежности лица (индивида) к государству. Эта принадлежность (связь) индивида к государству выступает в юридической форме, получает политико-правовое выражение в институте гражданства, нормы которого определяют условия, необходимые для того, чтобы данный человек мог выступать как гражданин государства, порядок приобретения, утраты гражданства.

В силу того, что гражданство представляет собой юридическое признание того или иного лица гражданином государства (при определенных, указанных в законе условиях), юридическое содержание гражданства не всегда может совпадать со своей социальной основой — фактической принадлежностью лица к государству, опосредуемой через территорию государства. Установление в законе условий признания лиц гражданами конкретных государств обусловливается интересами господствующего, осуществляющего государственную власть класса, зависит от экономических, политических, национальных, демографических и многих других факторов.

Установление в законе условий признания лиц гражданами конкретных государств обусловливается интересами господствующего, осуществляющего государственную власть класса, зависит от экономических, политических, национальных, демографических и многих других факторов.

Признавая принадлежность лица к государству, последнее берет на себя одновременно обязанность защиты (охраны) этой правовой связи по принадлежности. Здесь мы видим внутреннюю прямую связь (отношение) двух сторон (аспектов) в деятельности одного субъекта — государства (признания принадлежности и охраны этого признания), через которую и проявляется его классовая сущность и социальное назначение. Эта связь не может быть подменена связью разных субъектов (сторон), как делают те исследователи, которые гражданство рассматривают как правоотношение, т. е. как связь разных субъектов.

Связь по признанию правовой принадлежности лица к государству не может быть поставлена в один ряд со связью, которая возникает при установлении юридических прав и обязанностей субъекта права как элементов их правового статуса и их реализации.

Наличие первого вида связи необходимо для реализации второго вида связи, и отождествление их неправомерно. Иными словами, нужно четко различать связи разных порядков, которые и отождествляют авторы, рассматривающие гражданство как правоотношение между лицом и государством, выражающееся в связи их взаимных прав и обязанностей.

Понимание гражданства как закрепленной правом принадлежности лица к определенному государству и составляет характеристику гражданства как явления «субъективного права».

Иногда гражданство рассматривается как субъективное право личности. Так, наряду с традиционной характеристикой гражданства И. Е. Фарбер говорит о гражданстве как об особом субъективном праве личности, которое состоит по меньшей мере из следующих четырех правомочий: 1) каждый человек имеет право на гражданство; 2) гражданство есть право индивида на защиту его прав со стороны государства; 3) гражданство есть право пребывать на территории своего государства; 4) гражданство означает право на равенство перед законом.

На наш взгляд, перечисленные правомочия по существу представляют собой юридические последствия, которые наступают для лица при обладании им гражданством определенного государства, за исключением, может быть, первого правомочия (тут автор пришел к тавтологической формуле: гражданство как право есть право на гражданство). Формулируя это (правомочие, автор сослался на ст. 15 Всеобщей декларации прав человека. Приведем ее содержание полностью: «Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить гражданство». Эта статья отражает прогрессивные идеи, нашедшие закрепление в международно-правовом документе, реализация которых в полной мере зависит от правовой регламентации соответствующих положений в национальном законодательстве о гражданстве. Иными словами, реализация этих положений зависит от комплекса тех субъективных прав личности, которые возникают у нее по поводу конкретного гражданства.

В литературе по этому вопросу бытует мнение, что правовые нормы, регулирующие отношения по поводу гражданства, не закрепляют непосредственно субъективных прав лиц (в том числе граждан). Так, В. С. Шевцов полагает, что в складывающихся правоотношениях между лицом и государством по поводу предоставления гражданства или выхода из него лицо (в том числе гражданин) обладает лишь правом ходатайствовать о предоставлении ему гражданства (либо о выходе из гражданства). Такая трактовка прав лица на гражданство, на наш взгляд, обедняет правовой статус лица в политической сфере, не учитывает всех его многоаспектных связей с государством, в особенности с государственной властью в социалистическом обществе. Подчеркивается только связь по вертикали: наверху — государство, обладающее суверенными, неотъемлемыми правами, внизу — лицо, зависимое от государства в решении вопроса о гражданстве (признании, приобретении или выходе из него).

Так, В. С. Шевцов полагает, что в складывающихся правоотношениях между лицом и государством по поводу предоставления гражданства или выхода из него лицо (в том числе гражданин) обладает лишь правом ходатайствовать о предоставлении ему гражданства (либо о выходе из гражданства). Такая трактовка прав лица на гражданство, на наш взгляд, обедняет правовой статус лица в политической сфере, не учитывает всех его многоаспектных связей с государством, в особенности с государственной властью в социалистическом обществе. Подчеркивается только связь по вертикали: наверху — государство, обладающее суверенными, неотъемлемыми правами, внизу — лицо, зависимое от государства в решении вопроса о гражданстве (признании, приобретении или выходе из него).

Нормы советского права определяют условия, основания (критерии) признания, приобретения и утраты гражданства, процессуально-процедурный порядок решения таких вопросов. Правовая регламентация всех этих вопросов означает наделение лица (в том числе гражданина) определенными субъективными правами, реализация которых во многом зависит от его волеизъявления. Указанные права могут быть отнесены к группе политических прав личности.

Указанные права могут быть отнесены к группе политических прав личности.

В соответствии с принципом государственного суверенитета все вопросы признания, условий и порядка приобретения и утраты гражданства регулируются самим государством. Это, однако, не означает, что государство может произвольно устанавливать любые нормы относительно гражданства, не считаясь с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными обычаями и международными договорами, в которых данное государство участвует. Кроме юридической детерминации законодательства о гражданстве, существует более глубокая социальная обусловленность его различными факторами социально-экономического, политического, идеологического порядка, находящая оформление и выражение в интересах и воле господствующих классов,. а в конечном счете — в нормах права о гражданстве.

В условиях социализма признание лица гражданином либо наделение правом на выход из гражданства не есть произвольный и случайный результат правотворческой и правоприменительной деятельности органов государства. Личность и государство при социализме— носители взаимных социальных обязательств. Права личности (в том числе права гражданства) являются условием реализации суверенитета народа, наций, социалистического государства, юридической формой выражения подлинной общественной сущности человека. В этих правах находит выражение сочетание интересов общества, государства и личности, на котором и зиждется подлинное народовластие, суверенитет народа.

Личность и государство при социализме— носители взаимных социальных обязательств. Права личности (в том числе права гражданства) являются условием реализации суверенитета народа, наций, социалистического государства, юридической формой выражения подлинной общественной сущности человека. В этих правах находит выражение сочетание интересов общества, государства и личности, на котором и зиждется подлинное народовластие, суверенитет народа.

Конечно, нужно иметь в виду, что право быть советским гражданином или право на выход из советского гражданства — это своеобразные по своей юридической природе субъективные права, реализация которых зависит в конечном счете от суверенной воли самого государства в лице его компетентных органов, проявление которой (с разной степенью конкретности) регламентируется законодательством. Из факта признания прав личности по поводу гражданства исходит В. Я. Бойцов. Кроме общего, универсального по своей природе государственно-правового отношения гражданства, В. Я. Бойцов различает государственно-правовые отношения по признанию лица гражданином, связанные с восстановлением в гражданстве, с выходом, с лишением гражданства. Последние выступают в качестве юридического факта (в ряду других фактов единого юридического состава) при складывании, становлении общего (универсального) правоотношения советского гражданства. Например, факт рождения человека от советских граждан порождает лишь возможность признания ребенка гражданином СССР. Юридическое признание новорожденного советским гражданином, по мнению В. Я. Бойцова, происходит на следующей стадии — в момент регистрации и выдачи свидетельства о рождении. Складывающееся при этом государственно-правовое отношение по признанию лица советским гражданином имеет решающее значение в становлении правоотношения советского гражданства. Итак, возникновение правоотношения советского гражданства в данном случае связано с совокупностью юридических фактов (составом): с фактом рождения ребенка, с правоотношением по регистрации рождения ребенка и, наконец, с правоотношением по признанию его советским гражданином.

Я. Бойцов различает государственно-правовые отношения по признанию лица гражданином, связанные с восстановлением в гражданстве, с выходом, с лишением гражданства. Последние выступают в качестве юридического факта (в ряду других фактов единого юридического состава) при складывании, становлении общего (универсального) правоотношения советского гражданства. Например, факт рождения человека от советских граждан порождает лишь возможность признания ребенка гражданином СССР. Юридическое признание новорожденного советским гражданином, по мнению В. Я. Бойцова, происходит на следующей стадии — в момент регистрации и выдачи свидетельства о рождении. Складывающееся при этом государственно-правовое отношение по признанию лица советским гражданином имеет решающее значение в становлении правоотношения советского гражданства. Итак, возникновение правоотношения советского гражданства в данном случае связано с совокупностью юридических фактов (составом): с фактом рождения ребенка, с правоотношением по регистрации рождения ребенка и, наконец, с правоотношением по признанию его советским гражданином.

С подобным мнением нужно согласиться, если под общим правоотношением гражданства понимать правовую связь личности с государством по принадлежности. Такой подход в принципе не отвергает наличия у лица определенного комплекса субъективных прав по гражданству: быть признанным гражданином конкретного государства, изменить гражданство и др., что в полной мере отвечает практике социалистических государств, мировому общественному мнению по вопросам о правах человека в области гражданства.

По поводу гражданства (его признания, приобретения и утраты) у лиц, таким образом, возникают определенные юридические (субъективные) права материального характера. Осуществление этих прав связано с возникновением и реализацией ряда процессуальных государственно-правовых отношений по признанию, приобретению и утрате гражданства, а следовательно, и ряда процессуальных прав и обязанностей (например, права лица ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета СССР или Президиумами Верховных Советов союзных республик о приеме в советское гражданство и др. ). Но существование такого рода правоотношений (по поводу гражданства) материального и процессуального характера не дает никаких оснований для того, чтобы рассматривать само гражданство как правоотношение. Гражданство — это правовая связь по принадлежности личности к определенному государству.

). Но существование такого рода правоотношений (по поводу гражданства) материального и процессуального характера не дает никаких оснований для того, чтобы рассматривать само гражданство как правоотношение. Гражданство — это правовая связь по принадлежности личности к определенному государству.

гражданство — это… Что такое гражданство?

ГРАЖДА́НСТВО -а; ср. Политическая и правовая принадлежность к числу граждан государства, обуславливающая совокупность прав и обязанностей и защиту со стороны государства. Российское г. Получить, принять г. Лишить гражданства. Двойное г.

◊ Дать право (права) гражда́нства. Признать. Получить, приобрести права (право) гражда́нства. Получить всеобщее признание, широкое распространение.

ГРАЖДА́НСТВО, постоянная политико-правовая связь физического лица с государством (см. ГОСУДАРСТВО). В монархических странах, как правило, термину «гражданство» соответствует термин «подданство». Гражданство выражается во взаимных правах и обязанностях. между государством и лицами, находящимися под его властью. Государство признает и гарантирует права и свободы человека, защищает и покровительствует своим гражданам за границей. Гражданин обязан безусловно соблюдать законы (см. ЗАКОН (в праве)) и предписания государства, выполнять установленные им обязанности.

Гражданство выражается во взаимных правах и обязанностях. между государством и лицами, находящимися под его властью. Государство признает и гарантирует права и свободы человека, защищает и покровительствует своим гражданам за границей. Гражданин обязан безусловно соблюдать законы (см. ЗАКОН (в праве)) и предписания государства, выполнять установленные им обязанности.

Совокупность прав и обязанностей составляет политико-правовой статус гражданина (см. ГРАЖДАНИН (в праве)), отличающий его от иностранных граждан и лиц без гражданства. Термин «гражданство» используется также для обозначения особого правового режима при унификации статуса граждан государств — членов конфедерации (например, гражданство Европейского Союза).

Согласно Всеобщей декларации прав человека 1948 года, международным пактам о правах человека, никто не может быть лишен гражданства или права на его изменение. Каждому гражданину государство гарантирует правовую защиту, где бы он ни находился. Эти положения содержатся в Декларации прав и свобод человека Российской Федерации 1991 года. Российскими гражданами являются те лица, которые имеют документальное подтверждение их принадлежности к гражданству Российской Федерации. В Российской Федерации действует конституционный принцип единого гражданства, которое означает, что граждане республик в составе Российской Федерации одновременно являются гражданами Российской Федерации, и наоборот. Закрепление этого принципа создает правовые гарантии равноправия граждан Российской Федерации, а также республик в ее составе, независимо от места их проживания или временного пребывания.

Эти положения содержатся в Декларации прав и свобод человека Российской Федерации 1991 года. Российскими гражданами являются те лица, которые имеют документальное подтверждение их принадлежности к гражданству Российской Федерации. В Российской Федерации действует конституционный принцип единого гражданства, которое означает, что граждане республик в составе Российской Федерации одновременно являются гражданами Российской Федерации, и наоборот. Закрепление этого принципа создает правовые гарантии равноправия граждан Российской Федерации, а также республик в ее составе, независимо от места их проживания или временного пребывания.

Защиту гражданских прав осуществляет институт гражданского законодательства, нормы которого определяют порядок и способы защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации защиту гражданских прав осуществляют суды, а в отдельных случаях, оговоренных законом, — административные органы. Защита гражданских прав осуществляется путем признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону.

История государства и права РоссииФ. И. Долгих, 2018

Глава 7. Государство и право России начала XVIII в. Становление абсолютной монархии

7.1. Становление абсолютной монархии в России (конец XVII — начало XVIII в.)

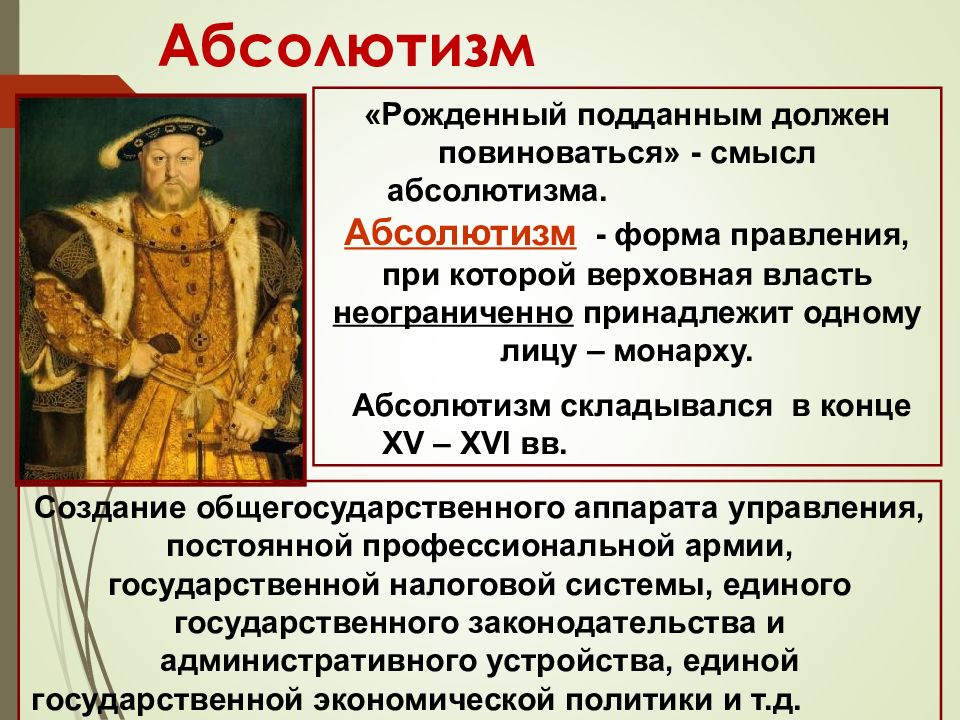

Предпосылки утверждения абсолютизма в России. На рубеже XVII–XVIII вв. на смену сословно-представительной монархии в России пришел абсолютизм.

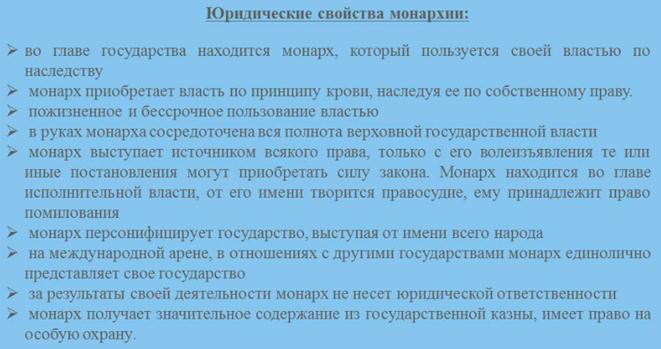

Абсолютная монархия (абсолютизм) — форма правления, при которой власть монарха никем не ограничена.

В Западной Европе абсолютная монархия возникает в переходные эпохи, когда нарождается капитализм и происходит разложение феодализма.

В России капиталистические отношения были в зачаточных формах. Абсолютизм сложился в обстановке обострения классовой борьбы. Крестьянство выступало против усиливавшейся крепостнической эксплуатации. Это подталкивало феодалов к передаче полноты власти неограниченному монарху.

Это подталкивало феодалов к передаче полноты власти неограниченному монарху.

Во второй половине XVII в. сложилась возможность установления абсолютной монархии. К этому времени было создано постоянное войско, приказная система подготовила кадры чиновников. Царь получил независимые источники дохода в виде ясака (налога преимущественно пушниной с народов Поволжья и Сибири) и винной монополии. Теперь ему не надо было спрашивать у сословно-представительных органов разрешения на начало войны или на иные важные действия.

Признаками абсолютной монархии были:

• максимальное сосредоточение власти (как светской, так и духовной) в руках одной личности;

• переход от феодальной к капиталистической системе;

• сильный профессиональный бюрократический аппарат;

• постоянная армия;

• ликвидация всех сословно-представительных органов и учреждений.

Абсолютная монархия в России в зависимости от исторической обстановки и личности правителя принимала одну из двух форм: полицейского государства или просвещенного абсолютизма (рис. 7.1).

Полицейское государство — разновидность абсолютной монархии, характеризовавшаяся вмешательством государства во все сферы общественной и частной жизни, усилением крепостнического гнета, стремлением к детальной регламентации прав и обязанностей сословий.

Так, указами государя определялось, из какого материала следовало строить дома и печи, из какого дерева делать гробы, из каких материалов изготавливать обувь, какого покроя должна быть одежда, какими орудиями возделывать землю и т. п. Также законом запрещалось ношение бороды.

Стремление к полной регламентации приводило к изданию таких «инструкций», как «Юности честное зерцало».

«Юности честное зерцало» было составлено лично Петром I и содержало указание о том, как должны вести себя молодые дворяне.

«…Младые отроки не должны носом храпеть и глазами моргать и ниже шею и плеча якобы из повадки трясти, и руками не шалить, не хватать, или подобное неистовство не чинить… когда в беседе или в компании случится в кругу стоять, или сидя при столе, или между собою разговаривая, или с кем танцуя, не надлежит никому неприличным образом в круг плевать, но на сторону, а ежели в каморе, где много людей, то прими харкотины в платок, а также невежливым образом в каморе или в церкви не мечи на пол, чтоб другим от того не нагадить или отойди для того к стороне (или за окошко выброси), дабы никто не видал, и подотри ногами так чисто, как можно…

Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке по сему правилу: в первых обрежь свои ногти да не явится яко бы оные бархатом обшиты, умой руки и сиди благочинно, сиди прямо и не хватай первой в блюдо, не жри как свинья, и не дуй в ушное, чтоб везде брызгало, не сопи когда ешь, первой не пей, будь воздержан, избегай пьянства, пей и ешь сколько тебе потребно, в блюде будь последний, когда часто тебе предложат, то возьми часть из того, прочее отдай другому, и возблагодари ему…»

Рис. 7.1. Формы абсолютной монархии

7.1. Формы абсолютной монархии

Просвещенный абсолютизм в качестве идеологии использовал идеи западноевропейских просветителей. Монархи стремились создать правовое обоснование своей власти. При проведении политического курса задействовались более гибкие формы (см. рис. 7.1).

7.2. Сословная структура

В начале XVIII в. завершился процесс консолидации класса феодалов. Указ Петра I от 23 марта 1714 г. «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществ» ликвидировал различие между поместьем и вотчиной. Впредь они должны были именоваться недвижимым имуществом. Бояре и дворяне слились в единый класс — дворянство.

В 1722 г. выходит Табель о рангах, в которой устанавливается единая система военных и гражданских чинов. Титул и звание рассматриваются как результат продвижения по службе. Гражданская служба приравнивается к военной. Лица, дослужившиеся на военной или гражданской службе до определенного чина, получали дворянство. Все офицерские, канцелярские и высшие государственные должности были распределены на 14 рангов.

Все офицерские, канцелярские и высшие государственные должности были распределены на 14 рангов.

В 1720-х годах одну треть дворянства составляли личные дворяне — те, кто получил дворянский титул не по наследству, а за службу.

В период абсолютной монархии юридически оформилось сословное деление населения.

Из прежних служилых и тяглых разрядов было образовано четыре сословия:

1) дворянство;

2) духовенство;

3) мещанство;

4) крестьянство.

Самым привилегированным сословием являлось дворянство. Оно обладало исключительным правом собственности на землю, правом иметь крепостных крестьян, освобождалось от налогов, рекрутской повинности. Кроме того, дворяне имели преимущественное право занимать государственные должности и ряд других привилегий.

Рис. 7.2. Категории крестьян

7.2. Категории крестьян

Привилегированным сословием было и духовенство — «черное», т. е. монахи, и «белое» — приходские священники.

Мещанство (городское население) включало купцов, ремесленников, интеллигенцию и некоторые другие социальные группы. Мещане обязаны были жить в городах и платить подушную подать, выполнять другие повинности.

Основную массу населения составили крестьяне. Они делились на государственных и частновладельческих. Государственные крестьяне платили подушную подать, а также особую плату (40 коп.) вместо оброка, который крепостные крестьяне отдавали помещику. Кроме того, часть крестьян принадлежала царской семье. Эти крестьяне именовались дворцовыми (рис. 7.2).

Крепостные, или частновладельческие, крестьяне кроме подушной подати государству платили оброк помещикам и отрабатывали барщину. На них ложилась рекрутская повинность. Также при Петре I появились и посессионные крестьяне. Они прикреплялись к заводам, и их труд использовался в промышленности.

Они прикреплялись к заводам, и их труд использовался в промышленности.

7.3. Петровские реформы

Петр I все реже созывает Боярскую думу. В 1711 г. она прекращает свою деятельность. На смену Боярской думе приходит Сенат. Изначально он создавался как орган, временно замещавший царя, когда тот отправился в Прутский поход против Турции. После возвращения царя Сенат превращается в высший судебный орган, а также занимается финансовым контролем и обсуждением законопроектов.

Реформируется отраслевое управление. С 1718 г. приказы заменяются коллегиями.

Коллегии — центральные государственные учреждения, образованные Петром I в ходе реформ государственного управления в 1717-1722 гг. и существовавшие до начала XIX в. В основу деятельности коллегий был положен коллегиальный принцип принятия решений.

Рис. 7.3. Коллегии

Основное отличие коллегий от приказов состояло в том, что приказом его глава руководил единолично, а в коллегии решения принимались коллективно. Во главе коллегии стоял президент. Помимо него в коллегию входили вице-президент, 4 советника и 4 асессора. Каждая коллегия разрабатывала для себя регламент с определением своей компетенции. В 1718 г. было образовано 9 коллегий. К началу 1720-х годов их число возросло до 12 (рис. 7.3).

Во главе коллегии стоял президент. Помимо него в коллегию входили вице-президент, 4 советника и 4 асессора. Каждая коллегия разрабатывала для себя регламент с определением своей компетенции. В 1718 г. было образовано 9 коллегий. К началу 1720-х годов их число возросло до 12 (рис. 7.3).

В 1720 г. был утвержден Генеральный регламент — свод правил, определявший деятельность коллегий.

В то же время приказы полностью не прекратили своего существования. Некоторые из них, например Сибирский, были сохранены.

В 1708 г. вся территория России была разделена на 8 губерний во главе с губернаторами. Губернаторы обладали широкими полномочиями в военной и административной сфере. При губернаторе состояла ландратская коллегия в качестве совещательного органа. С 1715 г. губернии делятся на провинции, а провинции, в свою очередь, на уезды. Во главе провинции стоял обер-комендант, во главе уезда — комендант (рис. 7.4).

7.4).

Рис. 7.4. Организация власти на местах

Вся армия становится регулярной. Существовавшее прежде дворянское ополчение упраздняется. Для укрепления военной мощи вводится рекрутская повинность. Суть ее в следующем. От каждых 20 дворов во время рекрутского набора брали одного человека. Этот человек обязан был служить в армии всю жизнь. Правда, затем срок службы был сокращен до 25 лет. Рекрутские наборы проводились по мере необходимости. В годы правления Петра I — практически каждый год.

Создаются органы полиции. В 1718 г. в Петербурге была учреждена должность генерал-полицмейстера. Отдельными улицами ведали старосты. Каждый десяток дворов находился в ведении десятского. Позднее полицейские органы были созданы и в других городах.

На местах на смену прежним органам управления приходят магистраты.

Магистрат — сословный орган городского управления, введенный Петром I в 1720 г.

Занимался судебно-административными и податными делами.

Все магистраты подчинялись своему губернатору и Главному магистрату, действовавшему в Санкт-Петербурге на правах коллегии.

Для осуществления контрольных функций учреждаются должности фискалов.

Фискал — должность, введенная Петром I для тайного наблюдения за исполнением правительственных распоряжений, особенно в области финансов и судопроизводства.

Фискалы действовали на уровне губерний, городов и центральных учреждений. Все фискалы подчинялись обер-фискалу Сената. В обязанности фискалов входило сообщение о государственных, должностных и иных тяжких преступлениях, о нарушениях законности в учреждениях. В суде фискалы поддерживали обвинение.

Изменения произошли и в системе налогообложения. Вместо подворного обложения в 1718 г. вводится подушная подать. Ею облагались все лица мужского пола — от младенца до старика, кроме дворян и священников. Раз в 5 лет проводилась ревизия, составлялись ревизские сказки — документы, в которых отражались результаты переписи лиц, обязанных платить подушную подать.

В 1722 г. учреждается прокуратура. Создается должность генерал-прокурора при Сенате и должности прокуроров при коллегиях. Все фискалы были также подчинены генерал-прокурору.

Церковь была окончательно подчинена государству. После смерти патриарха Адриана Петр I решил не избирать нового патриарха, а учредил должность местоблюстителя патриаршего престола, назначив на этот пост верного ему человека — рязанского епископа Стефана Яворского. В 1721 г. был учрежден Синод — орган, осуществлявший управление церковью, руководимый светским лицом — обер-прокурором, назначенным государем.

Петровские реформы преследовали цель вывести Россию в число передовых европейских стран, укрепить военную и экономическую мощь страны. Во многом Петру I это удалось, но ценой больших потерь населения. Крепостной гнет ужесточился.

Благодаря военным успехам Россия вернула себе выход к Балтийскому морю. Были присоединены новые территории в Прибалтике. В 1703 г. в устье реки Невы Петр I основывает Санкт-Петербург, который в 1713 г. становится столицей России. После победы в Северной войне Сенат присваивает Петру I титул императора.

7.4. Развитие права в начале XVIII в.

Уголовное право. В 1699 г. появляется новый вид наказания — каторга. Каторгами назывались галеры (крупные весельные суда). В качестве гребцов использовали преступников. Затем каторжный труд стал использоваться и на иных тяжелых работах — в строительстве и промышленности. Каторжные работы назначались за тяжкие преступления. Каторга могла быть пожизненной, срочной и бессрочной. Срочная назначалась на 10–20 лет. Пожизненных каторжных клеймили. На каторгу, кроме пожизненной, ссылали не только осужденного, но и его семью.

В 1715 г. Петр утверждает Артикул воинский — военно-уголовный кодекс. С точки зрения юридической техники новшеством является то, что к статьям дается толкование. Стадиями преступления считались умысел (в первую очередь это касалось преступлений против царя), покушение на преступление и оконченное преступление.

По субъективной стороне деяния делились на умышленные, неосторожные и случайные.

В качестве смягчающих обстоятельств выступали состояние аффекта, малолетство, служебное рвение, крайняя необходимость, необходимая оборона.

Отягчающими обстоятельствами являлись совершение преступления в соучастии, рецидив.

К отягчающим обстоятельствам впервые в истории российского права было отнесено состояние опьянения.

Целями наказания являлись устрашение и изоляция преступника.

Устрашение достигалось путем применения широкого перечня жестоких и увечащих наказаний. Смертная казнь применялась в 120 случаях (в Соборном уложении 1649 г. — в 60). Существовали и так называемые позорящие наказания. Так, если кто-то нанес другому человеку удар по щеке, то за данное деяние следовал публичный удар со стороны профоса — низшего воинского чина, наблюдавшего за чистотой отхожих мест.

Как и в Соборном уложении, на первом месте стояли преступления против религии. Также Артикул воинский рассматривал государственные, должностные преступления, преступления против порядка несения военной службы, общественного порядка, личности, имущественные и некоторые другие.

К числу преступлений против религии относились чародейство, идолопоклонство, богохульство, недонесение о факте богохульства и т. д.

Преступлениями против государства считались покушение на жизнь, здоровье и свободу государя и членов его семьи, измена, бунт и др.

Преступлениями против личности были убийство, причинение телесных повреждений, изнасилование, кража, грабеж, разбой.

В качестве преступлений против порядка несения военной службы рассматривались дезертирство, уклонение от военной службы путем симулирования болезни, нарушение правил несения караульной службы и т. п.

Должностными преступлениями считались взяточничество, казнокрадство, попустительство преступникам.

Рис. 7.5. Виды доказательств

К числу преступлений против общественного порядка можно отнести присвоение ложных имен и прозвищ с целью причинения вреда, распевание непристойных песен и др.

Уголовный процесс. Уголовно-процессуальные нормы нашли отражение в «Кратком изображении процессов и судебных тяжеб» 1716 г. Как и Артикул воинский, оно было адресовано военным. Окончательно торжествует розыскной процесс. В качестве доказательств рассматриваются собственное признание, пытка, свидетельские показания и письменные доказательства (рис. 7.5). «Краткое изображение…» определяло, какие доказательства имели большую юридическую силу. Так, показания мужчины ценились выше, чем показания женщины; знатного человека — выше, чем незнатного; ученого — выше, чем неученого.

Гражданское и семейное право. В области гражданского права большое значение имел «Указ о единонаследии». Вводился единый правовой статус вотчины и поместья. Устанавливался принцип майората, согласно которому все дворянское недвижимое имущество (в первую очередь земля) по наследству могло перейти только старшему сыну.

Майорат — система наследования недвижимого имущества, при которой оно полностью переходит к старшему наследнику.

В начале XVIII в. брачный возраст был поднят до 20 лет для жениха и 17 — для невесты. Правда, после смерти Петра I вновь вернулись к прежней норме — 15 и 13 лет. Были введены некоторые новые ограничения для вступления в брак. Запрещалось жениться слабоумным, неграмотным дворянам, офицерам без согласия начальства. Также осуждались браки между лицами с большим разрывом в возрасте. Расширились имущественные права жены. Она сохраняла право собственности на приданое и на приобретенное в период брака имущество, включая право распоряжения недвижимостью. Сохранялось полное подчинение детей родителям. В случае непослушания родители имели право наказывать детей розгами.

Основные выводы

1. На рубеже XVII–XVIII вв. на смену сословно-представительной монархии в России пришел абсолютизм. Абсолютная монархия в России в зависимости от исторической обстановки и личности правителя принимала одну из двух форм — полицейского государства или просвещенного абсолютизма.

2. Полицейское государство характеризовалось широким вмешательством государства во все сферы общественной и частной жизни, усилением крепостнического гнета, стремлением к детальной регламентации прав и обязанностей сословий.

3. Просвещенный абсолютизм в качестве идеологии использовал идеи западноевропейских просветителей. Монархи стремились создать правовое обоснование своей власти. При проведении политического курса задействовались более гибкие формы.

4. Завершается процесс консолидации класса феодалов. Бояре и дворяне сливаются в один класс — дворянство. Помимо дворян привилегированным сословием также было и духовенство.

5. Мещанство (городское население) включало купцов, ремесленников, интеллигенцию и некоторые другие социальные группы. Мещане обязаны были жить в городах и платить подушную подать, выполнять другие повинности. Основную массу населения составляли крестьяне, делившиеся на государственных и частновладельческих.

6. На смену Боярской думе приходит Сенат, приказы заменяются коллегиями. Страна делится на восемь губерний, а губернии — на провинции.

7. Также вводятся рекрутская повинность, подушная подать, создаются органы полиции и прокуратура, на местах учреждаются магистраты. Вместо патриарха для руководства церковью создается Синод.

8. Вводится Артикул воинский — военно-уголовный кодекс. Целями наказания являются устрашение и изоляция преступника. Уголовный процесс окончательно становится розыскным.

Контрольные вопросы

1. Какие признаки характеризуют абсолютную монархию?

2. Какие реформы провел Петр I?

3. Какие новые органы власти были созданы в начале XVIII в.?

4. Какие виды преступлений предусматривал Артикул воинский?

5. Какие изменения произошли в гражданском и семейном праве?

Вопросы для дискуссии

1. Почему произошло слияние боярства и дворянства в единый класс?

2. Какую роль сыграли Петровские реформы в развитии российской государственности?

3. Чем было вызвано принятие отдельного военно-уголовного кодекса для армии — Артикула воинского?

Разница между монархией и демократией

Монархия против демократии

История правительства может быть неизвестна точно, но можно с уверенностью сказать, что правительство так же старо, как само человеческое общество. В какой-то момент в прошлом, «по мере роста населения в определенной области, возникло давление, чтобы создать систему законов, которым должны были следовать члены общества, поскольку в обществе царил бы хаос, если бы не было руководящего органа, который бы устанавливал руководящие принципы. его составляющие. Общественный порядок и обеспечение безопасности жизненно важны для каждого общества.

Более крупные группы населения потребуют более сложного набора правил, и по мере роста общества меняются и правительства. В разных регионах и в определенные моменты времени процветали разные типы правления. Следует также отметить, что правительство постоянно меняется, как показала история.

Монархия — это форма правления, которая была очень распространена в древние и средневековые времена. Высшая власть дарована человеку и может быть абсолютной или номинальной. «Глава государства» земли с таким типом правления часто имеет титул пожизненно или до отречения.Лидер, которого называют монархом, полностью отделен от всех остальных членов государства. Монарх обычно принимает все законы и решения (законодательные, судебные и исполнительные).

Вышесказанное явно противоречит Демократии. Демократия — это тип правления, которое прямо или косвенно осуществляется народом страны. Редким подтипом является «Прямая демократия», но он возможен только на небольшой территории и с небольшим населением. Обычный способ практиковать этот тип правления — наделить властью управления избранных представителей.

Демократия основана на принципе равенства и свободы. Равенство определяется тем, что все граждане равны перед законом. По сути, должности и статусы не имеют значения; за нарушение закона к нему применяются санкции. Монархия отличается тем, что высшие должностные лица, особенно монарх «», часто не ограничиваются законом, поскольку они сами создают закон без дальнейшего обсуждения.

Всем гражданам демократического государства обещаны определенные узаконенные свободы и свободы, которые обычно охраняются конституцией.Монархия также может предоставлять эту привилегию, но все зависит от предпочтений и наклонностей монарха.

Однако монархия нового времени больше не определяется как неограниченная политическая власть, поскольку она превратилась в более дружественное к гражданам правительство. Теперь есть конституционные монархии, и это как-то стирает границы между принципами демократии и определяющими корнями монархии.

Общей характеристикой монархии является то, что правление передается через «наследственное правление» ближайших родственников.Это полное пренебрежение принципами демократии, в которых выбор людей является руководящим кодексом.

Резюме:

1. Монархия — это форма правления, при которой государство возглавляет монарх, а демократия — это правительство, возглавляемое избранными представителями.

2. Власть и положение в монархии передаются по наследству и родословной, в то время как демократия в основном поддерживает выборы (выбор народа).

3. В монархии верховная власть дается человеку, а в демократии власть прямо или косвенно осуществляется людьми.

4. В демократии все равны перед законом, в то время как в монархии монарх есть закон.

: Если вам понравилась эта статья или наш сайт. Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.

Укажите

Ян. «Разница между монархией и демократией». DifferenceBetween.net. 19 мая 2011 г.

Конституционное право | Britannica

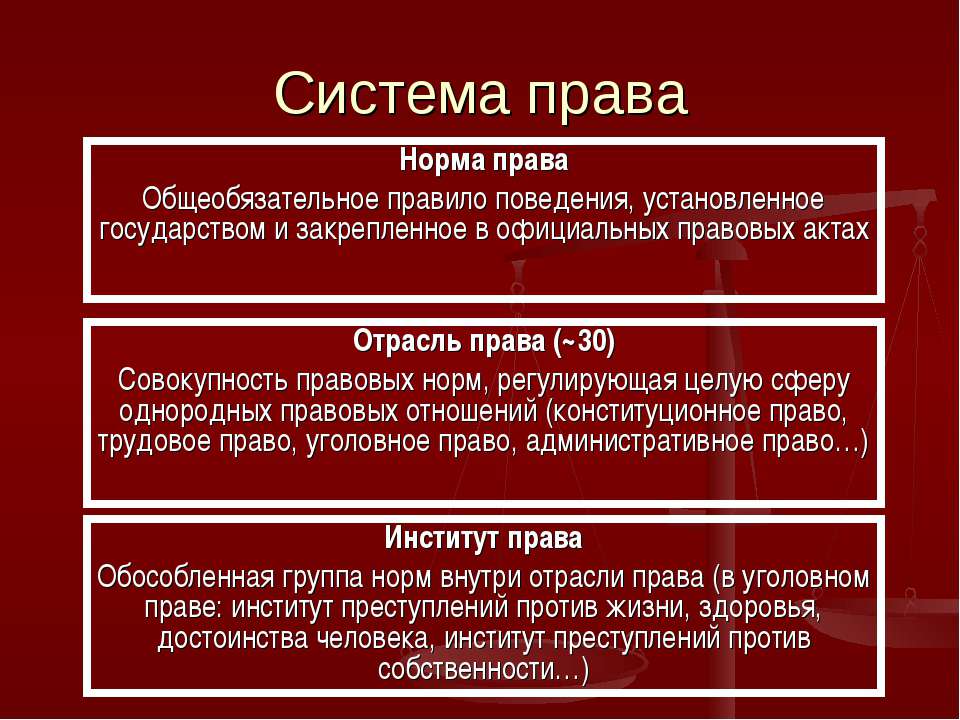

Сущность конституционного права

В самом широком смысле конституция — это свод правил, регулирующих дела организованной группы.Парламент, церковное собрание, общественный клуб или профсоюз могут действовать в соответствии с условиями официального письменного документа, названного конституцией. Не все правила организации включены в конституцию; также существует множество других правил (например, подзаконные акты и обычаи). По определению, правила, изложенные в конституции, считаются базовыми в том смысле, что до тех пор, пока они не будут изменены в соответствии с соответствующей процедурой, все другие правила должны им соответствовать. Таким образом, председательствующий в организации может быть обязан объявить предложение вне очереди, если оно противоречит положению конституции.В концепции конституции подразумевается идея «высшего закона», который имеет приоритет над всеми другими законами.

Каждое политическое сообщество и, следовательно, каждый штат имеет конституцию, по крайней мере в той мере, в какой оно управляет своими важными институтами в соответствии с некоторыми фундаментальными правилами. Согласно этой концепции термина, единственная возможная альтернатива конституции — это состояние анархии. Тем не менее форма конституции может значительно варьироваться. Конституции могут быть письменными или неписаными, кодифицированными или некодифицированными, сложными или простыми, и они могут предусматривать совершенно разные модели управления.В конституционной монархии, например, власть суверена ограничена конституцией, тогда как в абсолютной монархии суверен имеет неограниченные полномочия.

Джованни Богнетти

Дэвид Феллман

Мэтью Ф. Шугарт

Конституция политического сообщества формулирует принципы, определяющие институты, на которые возложена задача управления, а также их соответствующие полномочия. В абсолютных монархиях, как в древних королевствах Восточной Азии, Римской империи и Франции между 16 и 18 веками, все суверенные полномочия были сосредоточены в одном лице, короле или императоре, который осуществлял их напрямую или через подчиненные органы, которые действовали. согласно его инструкциям.В древних республиках, таких как Афины и Рим, конституция, как и конституции большинства современных государств, предусматривала распределение полномочий между отдельными учреждениями. Но независимо от того, концентрирует ли она эти полномочия или распределяет их, конституция всегда содержит по крайней мере правила, определяющие структуру и деятельность правительства, которое управляет сообществом.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской.

Подпишитесь сегодня