гражданство — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

| падеж | ед. ч. | мн. ч. |

|---|---|---|

| Им. | гражда́нство | гражда́нства |

| Р. | гражда́нства | гражда́нств |

| Д. | гражда́нству | гражда́нствам |

| В. | гражда́нство | гражда́нства |

| Тв. | гражда́нством | гражда́нствами |

| Пр. | гражда́нстве | гражда́нствах |

граж-да́н-ство

Существительное, неодушевлённое, средний род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

А. Зализняка).

Корень: -гражд-; интерфикс: -ан-; суффикс: -ств; окончание: -о [Тихонов, 1996].

Произношение[править]

- МФА: ед. ч. [ɡrɐˈʐdanstvə] мн. ч. [ɡrɐˈʐdanstvə]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

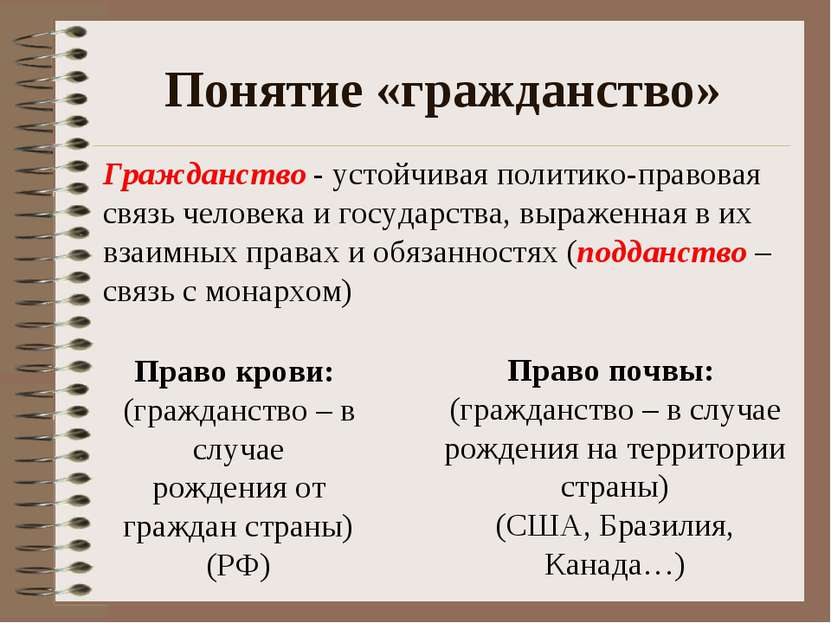

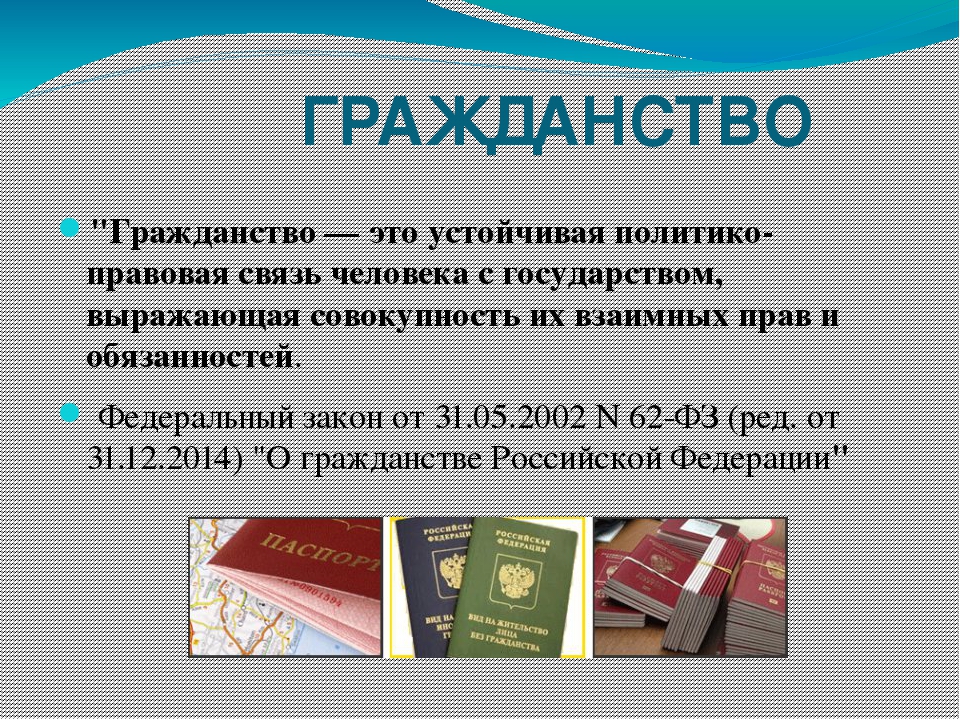

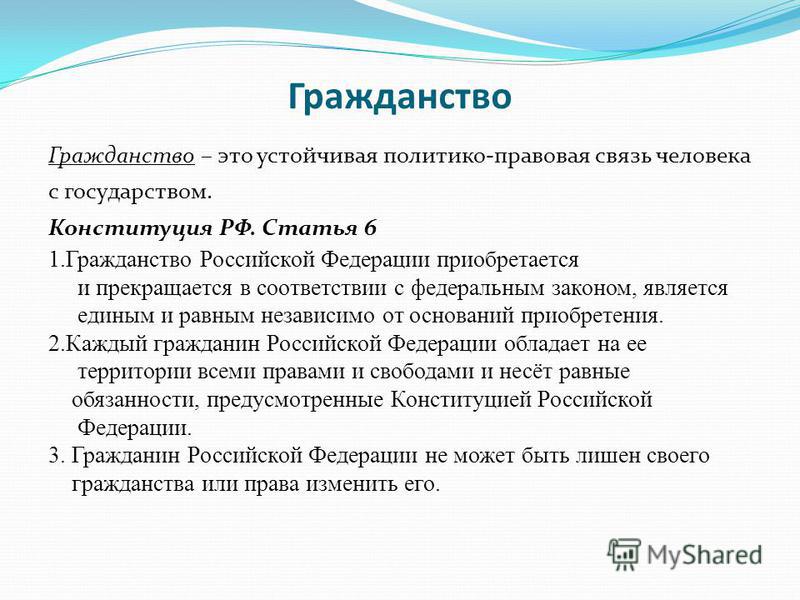

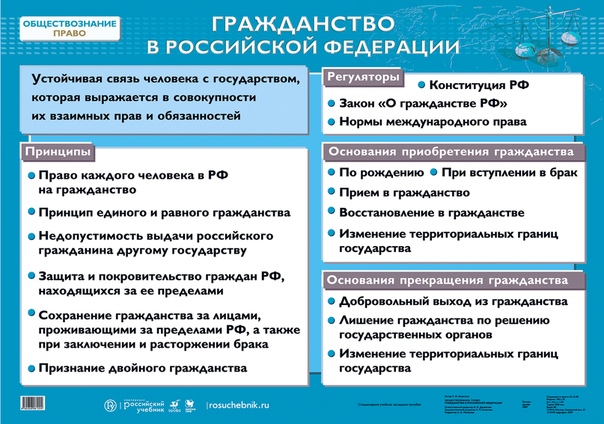

- полит., юр. политическая и правовая принадлежность лица к числу граждан какого-либо государства, обуславливающая совокупность прав и обязанностей этого лица и защиту его прав со стороны государства ◆ Також ежели и из иностранных купцов, которые обретаются в больших и приморских городах, а пожелают записаться в гражданство, и учинить присягу верности: то и таких к тому магистратскому правлению достойных принимать, и в президенты и в бургомистры и ратманы с другими удостоивать. [Пётр I], Регламент или устав главного магистрата, 1721 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Гражданство есть право, в определённом в сём Уставе порядке участвовать в общественном управлении: посредственно, т.

е. выбором чиновников или избирателей, непосредственно, т. е. быть самому избираемым в какое-либо общественное звание по законодательной, исполнительной или судебной части. Н. М. Муравьев, «Конституция», 1821–1825 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

е. выбором чиновников или избирателей, непосредственно, т. е. быть самому избираемым в какое-либо общественное звание по законодательной, исполнительной или судебной части. Н. М. Муравьев, «Конституция», 1821–1825 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) - устар., собир. совокупность граждан ◆ Страху-то нет, а так, немножко… Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришёлся, а я, вот ей-богу, если и взял с иного, то, право, без всякой ненависти. Н. В. Гоголь, «Ревизор», 1836 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

Синонимы[править]

- част. подданство

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Библиография[править]

Для улучшения этой статьи желательно:

|

Морфологические и синтаксические свойства[править]

Ед. | гражданство |

| Ед. об. | гражданство |

| Ед. суб. | гражданството |

| Мн. | гражданства |

| Мн. сов. | гражданствата |

| Числ. | — |

| Зв. | — |

граж·дан·ство

Существительное, средний род, склонение 54.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- гражданство (аналогично русскому слову) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

- —

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Аналогично русскому слову.

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

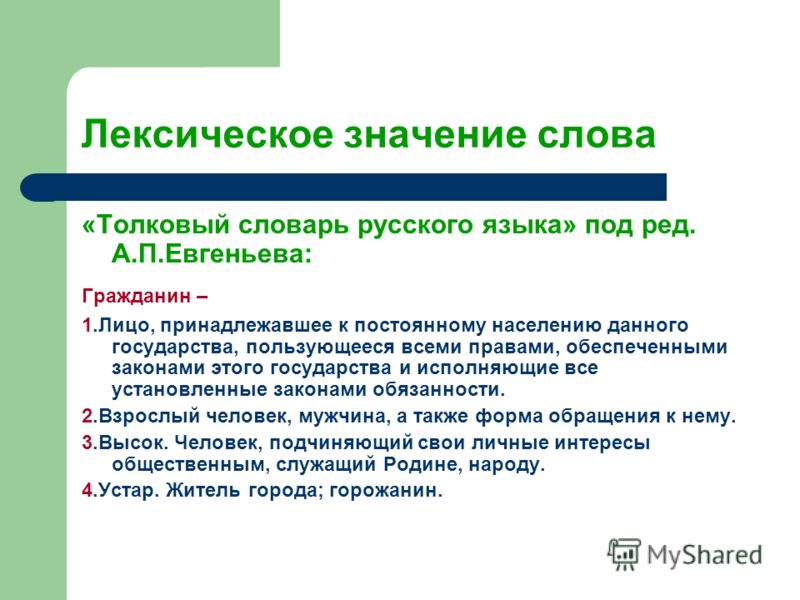

Гражданство обычное и высокое — Ведомости

Значения русского слова «гражданин» распадаются на две группы, настолько далекие друг от друга, что можно было бы использовать для них два разных слова. В том же стихотворении, где речь идет о том, что поэтом можно не быть, а вот гражданином быть обязательно нужно, лирический герой Николая Некрасова ищет и не находит гражданина: «Кто гражданин страны родной? Где ты? откликнись? Нет ответа».

«Поэт в России – больше, чем поэт. В ней суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, кому уюта нет, покоя нет» – в этих строках Евгений Евтушенко говорит, что, не будучи гражданином, и поэтом быть не получится – по крайней мере, в России.

Оба поэта говорят не просто о жителях страны, обладающих правами и обязанностями, перечисленными в законах. Они явно имеют в виду какого-то другого «гражданина», у которого вместо прав и обязанностей – призвание и долг. Такое «гражданство» явно не совпадает с обладанием паспортом. Совсем нет гарантий, что все, кому государство выдает сейчас паспорта Российской Федерации, получают вместе с документом и таинственное высокое гражданство. Не исключено даже, что есть люди, которые чувствуют себя гражданами, но российского паспорта не имеют. И наоборот, есть, наверное, люди с паспортами, но без высокого гражданского призвания.

Такое «гражданство» явно не совпадает с обладанием паспортом. Совсем нет гарантий, что все, кому государство выдает сейчас паспорта Российской Федерации, получают вместе с документом и таинственное высокое гражданство. Не исключено даже, что есть люди, которые чувствуют себя гражданами, но российского паспорта не имеют. И наоборот, есть, наверное, люди с паспортами, но без высокого гражданского призвания.

В западных культурах правовые термины «обязанности», «договор», «права» пришли из частной в публичную сферу в Новое время. В России шел тот же процесс, но с некоторым отставанием. В русской поэзии и публицистике слово «гражданин», начиная, возможно, со времен Александра Радищева, уже несло в себе революционный заряд «прав человека и гражданина», но оно оказывалось слишком чужим на фоне сословной реальности российского государства: «Трудно становится исполнение должности человека и гражданина, ибо нередко они находятся в совершенной противуположности». Заимствованные из западных книг представления и слова, связанные с общественным договором, уже были, а «западных» юридических значений у них еще не было.

Разрыв между представлениями о гражданстве как о равенстве прав и обязанностей всех жителей перед законом и реально существующим подданством – да еще разбитым на сословия – казался таким широким, что привел к появлению в русской культуре мечты об идеализированном высоком гражданстве, заключает Эрик Лор в книге «Российское гражданство: от империи к Советскому Союзу». Это один из наших парадоксов – «гражданин» должен был быть чуть ли не борцом с государством, гражданином которого являлся.

Между тем со второй половины XIX в. и вплоть до начала Первой мировой войны политика и практика гражданства в империи развивались примерно так же, как в Европе, – в направлении уравнивания сословий в правах. Но в советское время власти, с одной стороны, канонизировали Радищева и Некрасова, а с другой – полностью искоренили проповеданное ими представление о высоком гражданстве, заменив его паспортом.

Разрыв между обычным и высоким гражданством не так-то легко списать на нелояльность революционеров или либерализм интеллигенции. У него глубокие причины. Он постепенно стягивается, но все еще живет в языке и культуре. Политизация раздачи паспортов вряд ли поможет эту рану залечить.

У него глубокие причины. Он постепенно стягивается, но все еще живет в языке и культуре. Политизация раздачи паспортов вряд ли поможет эту рану залечить.

Что такое Гражданство? Значение слова Гражданство, определение термина

-

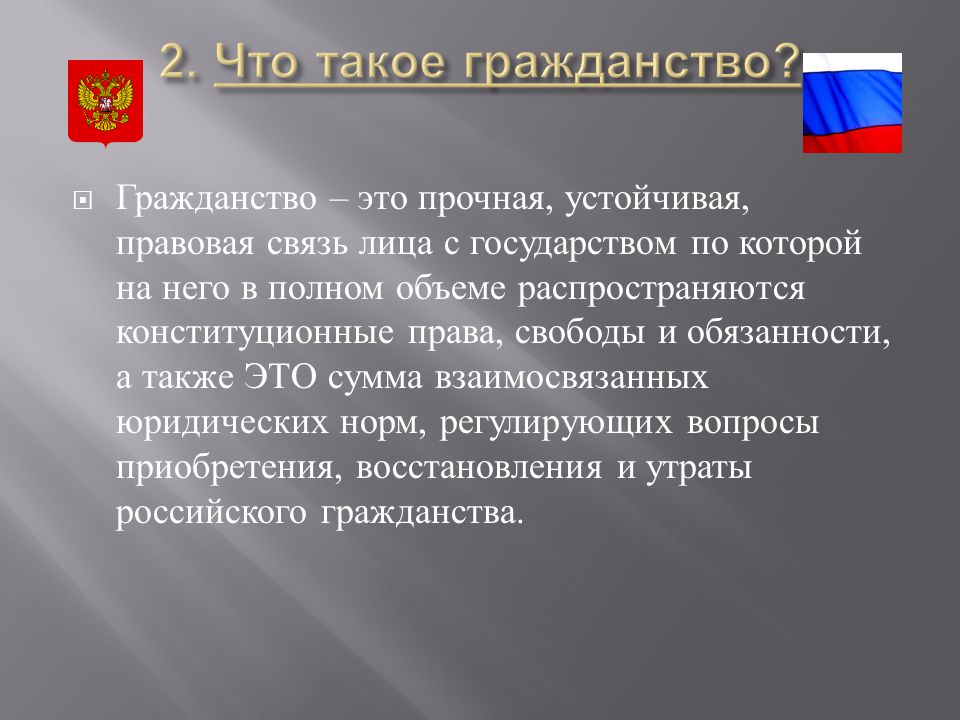

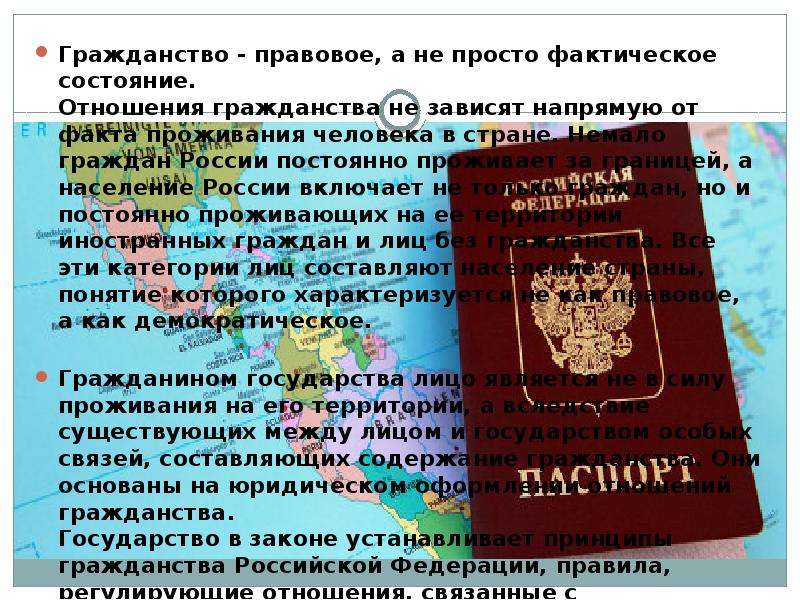

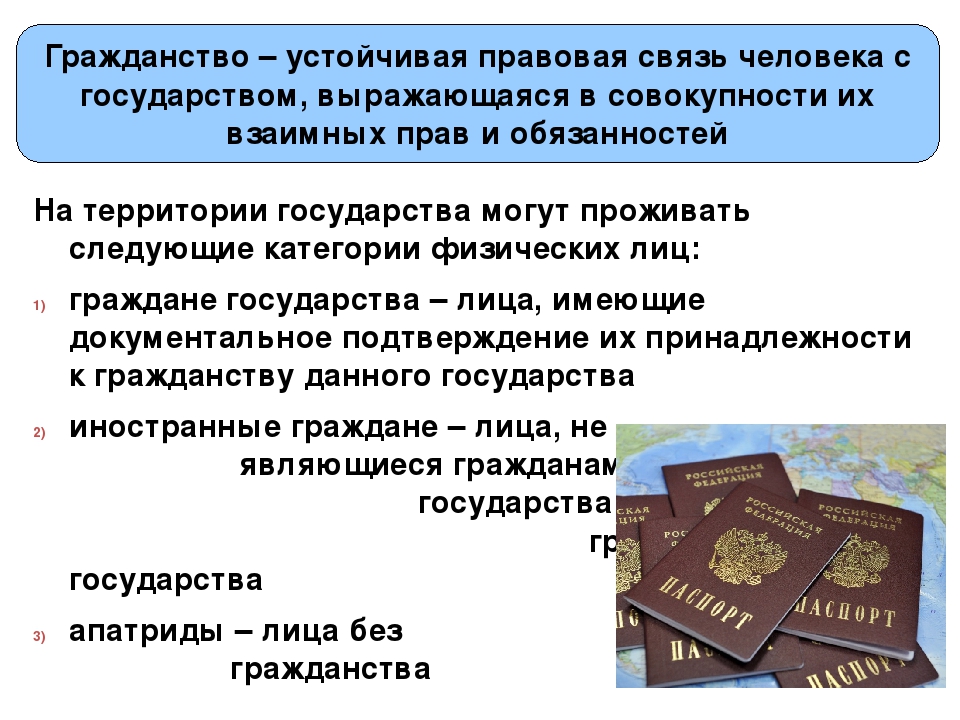

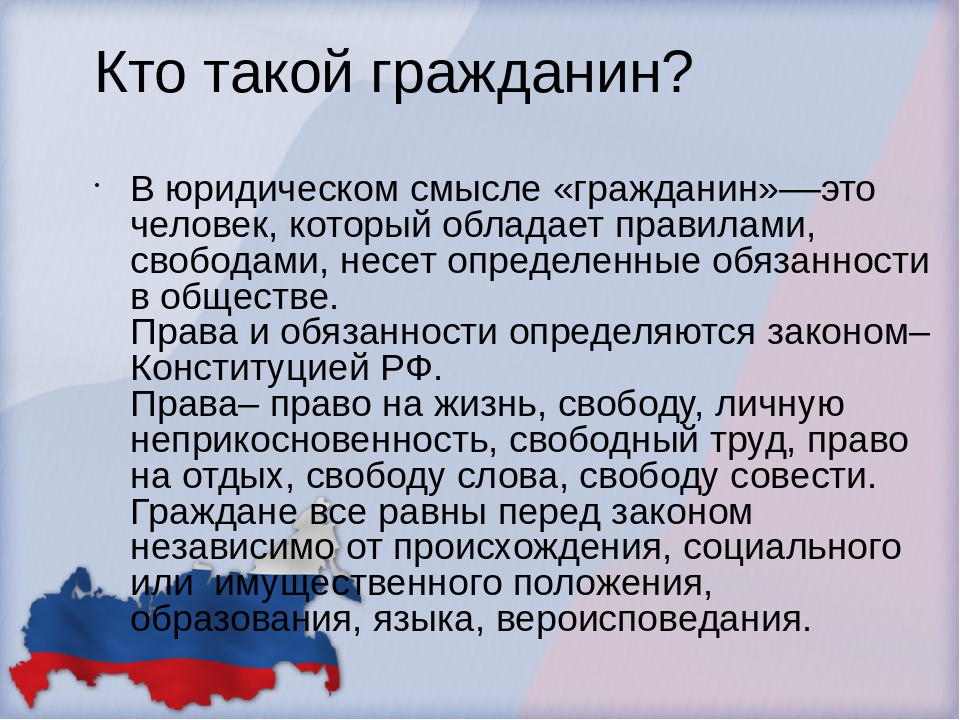

Гражданство — политическая и правовая принадлежность лица к конкретно-му государству. Проявляется как взаимоотношения между государством и лицом, находящимся под его властью: государство наделяет гражданина правами, защищает и покровительствует ему за границей. В свою очередь гражданин безусловно соблюдает законы и другие предписания государства и выполняет установленные им обязанности. Совокупность этих прав и обязан ностей составляет политико-правовой статус гражданина, отличающий его от иностранных граждан и лиц без гражданства. В монархических государствах, как правило, гражданству терминологически соответствует подданство. -

-

Ударение в слове «Гражданство»

гражда́нство

Ударение падает на 2-й слог (с буквой а).

Тест для самопроверки:

Слово «Гражданство» ассоциируется со словами:

гражданин,

паспорт,

страна,

человек,

Россия,

документ,

государство,

люди,

прописка,

жительство,

российское,

гражданка,

брак,

жить,

родина,

получить,

получать,

право,

житель,

регистрация,

город,

национальность,

виза,

иностранец,

работа,

место,

народ,

проживание,

разрешение,

эмигрант,

вид,

граница,

принадлежность,

свидетельство,

нация,

рождение,

стол,

бумага,

федерация,

россиянин,

гражданский,

дом,

жильё,

личность,

письмо,

семья,

флаг,

штамп,

русский,

согражданин,

подданный,

эмиграция,

русский,

иммигрант,

австриец,

соотечественник,

посольство,

австралиец,

документы,

патриотизм,

москвич,

общество,

Выберите букву

- Значение слова Гражданство в других словарях:

Популярные слова

некоторые ВОП- росы теории и практики – тема научной статьи по праву читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

Ванюшин Я. Л.

Л.

Соотношение гражданства и подданства: некоторые вопросы теории и

практики

Одним из важных доктринальных вопросов конституционного права остается определение гражданства, изучение его специфических свойств и черт. Однако системное исследование понятия гражданства невозможно без обращения к такой категории, как подданство, его изучения и сопоставления с граж-данством.

В современной правовой науке и учебной литературе по конституционному праву сложились представления о гражданстве и подданстве как о тождественных понятиях. На самом деле сегодня настоящие понятия в большинстве случаев сопутствуют друг другу и вполне могут использоваться как синонимы. Тем не менее не следует забывать, что подданство для большинства стран является одним из исторических этапов развития особого вида взаимоотношений между человеком и государством, предшествующего современному гражданству. В этом случае речь идет о далеко не совпадающих, разнопорядковых понятиях.

В этом случае речь идет о далеко не совпадающих, разнопорядковых понятиях.

Основным критерием различия гражданства и подданства выступает характер определяемой ими связи, возникающей между личностью и государством. Для подданства характерна односторонняя связь, предполагающая участие человека исключительно как обязанного субъекта по отношению к государству. Для гражданства же, напротив, свойственна двусторонняя связь между личностью и государством, выражающаяся во взаимных правах, обязанностях и ответственности.

В этой связи смысл различия между гражданством и подданством обычно сводится к рассмотрению гражданства как принадлежности к государству с республиканской формой правления, а подданства — с монархической формой правления. Это различие, отмечает С.В. Черниченко, обязано своим происхождением Французской буржуазной революции XVIII века. В то время гражданство республиканской Франции означало обладание такими правами, которыми ни один подданный соседних монархических государств не мог обладать [1, с. 9].

9].

По мнению С.А. Авакьяна, речь идет не только о формально-правовом различии, настоящие понятия могут воплощать два разных состояния человека: «Граждане — это как бы свободные люди в свободном государстве — республике, сами решающие свои дела и управляющие собой. Подданный — существо, как бы не принадлежащее себе, а подчиненное воле другого человека, причем не обычного человека, а монарха…» [2, с. 18-19]. С таким подходом к пониманию гражданства и подданства нельзя не согласиться, о чем свидетельствует история их развития.

Гражданство было известно уже в рабовладельческом Риме и греческих полисах, и им обозначалось определенное состояние свободы человека, своеобразный статус (положение) человека, обладающего правами и обязанностями. Основу гражданства составляла свобода, т.к. гражданами могли быть только свободные люди.

В период феодализма его аналогом становится институт подданства, означавший подвластность населения монарху и феодальную зависимость от него*. В отношениях подданства человек практически не имел прав, нес многочисленные повинности и обязанности перед носителем верховной власти. Подданные обязаны были ему данью (подданный — находящийся под данью), налогами, послушанием и верностью. К примеру, в России до вступления на престол Александра I присягавший обязывался «верным, добрым и послушным рабом и подданным быть» [3, с. 52].

В отношениях подданства человек практически не имел прав, нес многочисленные повинности и обязанности перед носителем верховной власти. Подданные обязаны были ему данью (подданный — находящийся под данью), налогами, послушанием и верностью. К примеру, в России до вступления на престол Александра I присягавший обязывался «верным, добрым и послушным рабом и подданным быть» [3, с. 52].

В свою очередь, со стороны монарха по отношению к человеку существовал полнейший произвол, поскольку монарх олицетворял государство, являлся его собственником и обладал всеми возможными в отношении человека правами, последний же был только лишь обязанной стороной, т.е. признавался пассивным объектом управления, принадлежностью к монарху («подданный его величества»).

Понимание человека как принадлежащего к монарху подавляло в нем определенную самостоятельность, подчеркивался характер его принадлежности как вещи в отношениях собственности. Поэтому не случаен тот факт, что монархами предпочитался именно термин «подданный», а не «гражданин», более того — последнее считалось «вредным» [4, с. 22]. Отечественной истории хорошо известен факт запрета употребления термина «гражданин». В начале XIX века он был внесен в так называемый «Словарь вредных слов», составленный по распоряжению Павла I в назидание цензорам. Вместо него надлежало употреблять «житель» или «обыватель».

Поэтому не случаен тот факт, что монархами предпочитался именно термин «подданный», а не «гражданин», более того — последнее считалось «вредным» [4, с. 22]. Отечественной истории хорошо известен факт запрета употребления термина «гражданин». В начале XIX века он был внесен в так называемый «Словарь вредных слов», составленный по распоряжению Павла I в назидание цензорам. Вместо него надлежало употреблять «житель» или «обыватель».

Таким образом, институт подданства фактически являлся юридической формой выражения подчиненности человека носителю верховной власти [5, с. 182].

Возрождение института гражданства началось во времена буржуазных революций и отражало изменение подхода к оценке роли человека в государстве [6, с. 81]. В борьбе против феодализма горожане

отстаивали свою независимость и привилегии, завоевывали политическую самостоятельность, создавали свой общественно-правовой строй, в котором постепенно сформировался инструмент средневекового городского гражданства, выступающего синонимом свободного человека, обладающего определенной полнотой политических и имущественных прав (гражданин — от «горожанин»**). Человек из объекта власти превращался в ее участника, соправителя государства. Так, Ж.-Ж. Руссо, являющийся ярким представителем глубокого теоретического осмысления настоящих процессов, рассматривал гражданство как выражение определенной ассоциации лиц, дающее право каждому на участие в осуществлении государственной власти. Члены ассоциации «…в совокупности получают имя народа, а в отдельности называются гражданами, как участвующие в верховной власти, и подданными, как подчиняющиеся законам государства» [7, с. 161-162].

Человек из объекта власти превращался в ее участника, соправителя государства. Так, Ж.-Ж. Руссо, являющийся ярким представителем глубокого теоретического осмысления настоящих процессов, рассматривал гражданство как выражение определенной ассоциации лиц, дающее право каждому на участие в осуществлении государственной власти. Члены ассоциации «…в совокупности получают имя народа, а в отдельности называются гражданами, как участвующие в верховной власти, и подданными, как подчиняющиеся законам государства» [7, с. 161-162].

Эти и другие идеи философии права нашли свое закрепление во французской Декларации прав человека и гражданина от 26 августа 1789 года, которая официально ввела понятие «гражданин», впоследствии распространившееся во всех демократических странах, и получили свое выражение в буржуазных революциях.

Таким образом, институт гражданства, заменивший прежнее подданство, стал атрибутом конституционного государства, одним из проявлений принципа равноправия всех членов общества и равенство всех носителей этого юридического статуса перед законом.

Показательны в этом вопросе исследования отечественной дореволюционной юридической науки, для которой проблема содержания понятий «подданный» и «гражданин» и их соотношение являлись основной в теории гражданства того времени [8, с. 27].

По мнению Б.Н. Чичерина, гражданином называется лицо, имеющее права, а как подчиненное государству или как имеющее обязанности оно называется подданным. Эти два термина, по мнению Б.Н. Чичерина, означают одно и тоже понятие с двух разных точек зрения. В связи с этим слово «подданный» употребляется преимущественно там, где преобладают обязанности, а слово «гражданин» — там, где преобладают права [9, с. 32].

Схожие представления имел Ф.Ф. Кокошкин. «Как субъекты обязанностей по отношению к государству, — отмечал ученый, — они называются подданными… как субъекты прав по отношению к нему гражданами. .. так что слова «гражданин» и «подданный» выражают две стороны одного и того же понятия» [10, с. 182].

.. так что слова «гражданин» и «подданный» выражают две стороны одного и того же понятия» [10, с. 182].

А.И. Елистратов также отличал подданство от гражданства. По его мнению, гражданством называется совокупность публичных прав и обязанностей, в частности, политические. Подданство же является одним из условий публичной дееспособности, и не всегда и не всякий подданный в государстве пользуется гражданством [11, с. 8].

Н.О. Куплеваский не проводил как таковых различий между гражданством и подданством. Согласно его представлениям их сущность заключается в том, что «подданством или гражданством называется постоянная связь отдельного лица с определенною страной и ее правительством, основанная на обязанности «верности» и «подчинения»» [12, с. 134].

Один из первых фундаментальных исследователей гражданства и подданства В.М. Гессен полагал, что как субъект публичных обязанностей и прав, индивид является гражданином. Понятием гражданства обозначается только отвлеченное свойство индивида — его публично-правовая правоспособность. Быть гражданином — значит иметь права и нести обязанности — права и обязанности, определенные и ограниченные правом по отношению к государству. Принадлежность к государству, являющаяся необходимым предположением статуса гражданства — юридическим фактом, влекущим за собой возникновение совокупности публично-правовых отношений между индивидом и государством, — носит техническое название подданства. Быть подданным — значит принадлежать к государству, подчиняться его правотворческой власти, определяться нормами действующего в нем права [13, с. 4].

Понятием гражданства обозначается только отвлеченное свойство индивида — его публично-правовая правоспособность. Быть гражданином — значит иметь права и нести обязанности — права и обязанности, определенные и ограниченные правом по отношению к государству. Принадлежность к государству, являющаяся необходимым предположением статуса гражданства — юридическим фактом, влекущим за собой возникновение совокупности публично-правовых отношений между индивидом и государством, — носит техническое название подданства. Быть подданным — значит принадлежать к государству, подчиняться его правотворческой власти, определяться нормами действующего в нем права [13, с. 4].

В последующем мировая практика государственного строительства показала, что термин «подданство», фактически равнозначный гражданству, применялся и применяется только в странах с монархической формой правления [14, с. 60]. Этого же мнения придерживаются некоторые современные учебники по конституционному (государственному) праву [23, с. 299; 24, с. 83; 25, с. 122].

299; 24, с. 83; 25, с. 122].

На самом деле в законодательстве республик отсутствует термин «подданство», но и утверждение о том, что гражданство означает принадлежность к государству с республиканской формой правления, а подданство — только с монархической формой, не вполне верно.

На наш взгляд, необходимо уточнение, что подданство может означать правовую связь с некоторыми монархическими государствами и, по сути, является архаизмом гражданства. Подтверждением тому — ряд современных монархий: Великобритания, Испания, Бельгия, Нидерланды, в которых ранее существовавший термин «подданство» теперь заменен в законодательстве на «гражданство». В Швеции, Дании, Норвегии, Японии и ряде других развитых монархий понятие «подданство» сохранено, но анализ правового статуса личности в этих странах позволяет судить о его равном значении термину «гражданство».

Таким образом, отмечает В. В. Маклаков, как свидетельствует новейшая политико-правовая практика государств в области прав человека, между формой правления государства и статусом гражданина нет прямой связи [15, с. 469].

В. Маклаков, как свидетельствует новейшая политико-правовая практика государств в области прав человека, между формой правления государства и статусом гражданина нет прямой связи [15, с. 469].

Соответственно, в настоящее время для многих конституционных государств использование того или иного термина, определяющего особый вид взаимоотношения человека с государством, не представляет принципиальной важности и может зависеть от исторически сложившихся традиций. Как отмечает В.Е. Чиркин, в развитых странах различие гражданства и подданства имеет лишь словесный характер: основы правового положения личности в монархии Великобритании мало чем отличаются от ситуации в Республике Франции [16, с. 139].

В Российской Федерации для обозначения правовой связи лица с государством традиционно используется понятие «гражданство», пришедшее на смену подданству с момента перехода к республиканской форме правления. Официальное закрепление гражданства, в соответствии со сложившимися представлениями в отечественной науке, связано с принятием Декрета ВЦИК от 23 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», которым были полностью упразднены все существовавшие ранее сословия и связанные с ними привилегии и ограничения. Декрет установил: «Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр. титулы — княжеские, графские и пр.) и наименования гражданских чинов (тайные, статские, и проч. советники) уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения России наименование — граждан Российской Республики» (ст. 2) [17].

Официальное закрепление гражданства, в соответствии со сложившимися представлениями в отечественной науке, связано с принятием Декрета ВЦИК от 23 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», которым были полностью упразднены все существовавшие ранее сословия и связанные с ними привилегии и ограничения. Декрет установил: «Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр. титулы — княжеские, графские и пр.) и наименования гражданских чинов (тайные, статские, и проч. советники) уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения России наименование — граждан Российской Республики» (ст. 2) [17].

Как отмечает С.А. Авакьян, став на путь строительства самого передового, как тогда считалось, общества, РСФСР и СССР при определении законодательных основ нового строя четко определяли содержание категорий «гражданство» и «подданство». «Безусловно, — отмечает исследователь, — история и нашей страны, и других стран говорит о том, что идеологические клише отнюдь не всегда подтверждаются реальной практикой. Достаточно очевидно, что «гражданин» Советского Союза не мог до самого последнего времени обрести такую же степень свободы, как «подданный» в ряде монархий» [2, с.

Достаточно очевидно, что «гражданин» Советского Союза не мог до самого последнего времени обрести такую же степень свободы, как «подданный» в ряде монархий» [2, с.

19].

В настоящее время действующий Федеральный закон о гражданстве использует термины «гражданство» и «подданство» как равнозначные [18]. Это следует из основных понятий, которые он использует. Так, «иное гражданство» определяется в законе как гражданство (подданство) иностранного государства, «двойное гражданство» — наличие у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства, а иностранным гражданином признается лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства (ст. 3).

Таким образом, законодатель включает в круг субъектов, на которых распространяется действие норм, тех лиц, которые в силу особенностей форм государственного устройства своего государства не подпадают под определение «иностранные граждане», т. к. в их стране используется термин «подданные» [19, с. 19].

к. в их стране используется термин «подданные» [19, с. 19].

Вместе с тем необходимо обратить внимание на определение термина «лицо без гражданства», под которым Федеральный закон о гражданстве понимает лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства (ст. 3). Отсутствие в настоящем определении термина «подданство» как тождества гражданству следует признать не вполне удачным, особенно с позиции практики реализации.

В этом случае закон допускает возможность лицам, являющимся подданными других государств, претендовать на приобретение российского гражданства как лицам без гражданства, что в итоге может привести к возникновению случаев неурегулированного двойного (множественного) гражданства. Более того, это вызывает некоторую несогласованность с другим федеральным законом, регулирующим отношения в этой же сфере — Федеральным законом о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [20], также содержащим определение «лица без гражданства».

Представляется что, определение термина «лицо без гражданства» в Федеральном законе о гражданстве должно быть дано так же, как в предыдущих, где «гражданство» отождествляется с «подданством». Наиболее удачным в этом случае выглядит определение настоящего термина в Федеральном законе о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, где под лицом без гражданства понимается «физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства» (ст. 2).

В связи с этим представляется целесообразным определение термина «лицо без гражданства» в Федеральном законе о гражданстве воспроизвести в формулировке аналогичной Федеральному закону о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: «лицо без гражданства -физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства».

Говоря о соотношении терминов «гражданство» и «подданство», следует также отметить и неудачный способ фиксации последнего в тексте Федерального закона о гражданстве. Выражается это в закреплении в определениях закона после слова «гражданство» слова «подданство» в скобках, как его синонима. На наш взгляд, это послужило отсутствию термина «подданство» в основных актах, реализующих Федеральный закон о гражданстве — Положении о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации [21] и Инструкции по рассмотрению органами внутренних дел Российской Федерации заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации [22]. Кроме того, термин «подданство» не содержат образцы документов, утвержденные настоящими актами, среди которых заявления на прием в российское гражданство и ряд других документов, подлежащих заполнению непосредственно претендентом на российское гражданство. На практике это может привести к непреднамеренному сокрытию заявителем факта наличия подданства, что, соответственно, в дальнейшем может привести к неблагоприятным последствиям как для человека, так и для государства.

В этой связи целесообразным с юридико-технической точки зрения представляется закрепление термина «подданство» с помощью союзов «или», «либо» и включение их в тексты и образцы отмеченных документов: Положения и Инструкции о рассмотрении вопросов гражданства.

Литература

1. Черниченко С.В. Международно-правовые вопросы гражданства. М., 1968.

2. Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

3. Трайнин И. К вопросу о гражданстве // Советское государство. 1938. № 5.

4. Корж Н.Я. Гражданство Российской Федерации. Историко-правовой аспект. СПб.: Нева, 2004.

5. Конституционное право России / Под ред. А.С. Прудникова; В.И. Авсеенко. М.: Юнити-Дана, 2006.

А.С. Прудникова; В.И. Авсеенко. М.: Юнити-Дана, 2006.

6. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие. М.: Юрайт-М, 2001.

7. Жан-Жак Руссо. Трактаты / Отв. ред. А.З. Манфред. М.: Наука, 1969.

8. Мещеряков А.В. Институт гражданства: возникновение, содержание, типы // Право и политика. 2003. № 4.

9. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. М.: Типография т-ва «И.Н. Кушнерев и К». 1894. Т. 1.

10. Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. М.: Изд-во братьев Башмаковых. 1912.

11. Елистратов А.И. Очерк государственного права (Конституционное право). М., 1915.

12. Куплеваский Н.О. Русское государственное право. Харьков, 1902. Т. 1.

Харьков, 1902. Т. 1.

13. Гессен В.М. Подданство, его установление и прекращение. СПб., 1909. Т. 1.

14. Мишин А.А. Конституционное (государственное право) зарубежных стран: Учебник. М.: Белые альвы, 1996.

15. Конституции зарубежных государств: Учеб. пособие / Сост. В.В. Маклаков. М., 1997.

16. Сравнительное конституционное право: Учеб. пособие / Отв. ред. В.Е. Чиркин. М.: Международные отношения, 2002.

17. Декрет ВЦИК от 23 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» // Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 3. Ст. 31.

18. Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. Ст. 2031; 2003. № 46. Ч. II. Ст. 4447; 2004. № 45. Ст. 4377; 2006. № 2. Ст. 170.

2002. № 22. Ст. 2031; 2003. № 46. Ч. II. Ст. 4447; 2004. № 45. Ст. 4377; 2006. № 2. Ст. 170.

19. Головистикова А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». М.: Эксмо, 2005.

20. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032; 2003. № 27. Ч. I. Ст. 2700; № 46. Ч. I. Ст. 4437; 2004. № 35. Ст. 3607; № 45. Ст. 4377.

21. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 1325 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4571; 2004. № 1. Ст. 16.

22. Инструкция по рассмотрению органами внутренних дел Российской Федерации заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации. Приказ МВД России от 19 февраля 2004 года № 104 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2004. № 16.

Приказ МВД России от 19 февраля 2004 года № 104 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2004. № 16.

23. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для юридических вузов и факультетов. М.: Норма, 2005.

24. Конституционное право: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: Юристъ, 2004.

25. Усанов В.Е., Хмелевский С.В. Конституционное (государственное) право Российской Федерации: Учебник / Под общ. ред. С.А. Хмелевской; С.В. Хмелевского. М.: ПЕР СЭ, 2003.

Значение слова «Гражданство» в 10 онлайн словарях Даль, Ожегов, Ефремова и др.

Поделиться значением слова:

ГРАЖДАНСТВО, -а, ср. Принадлежность к числу граждан государства, правовое положение гражданина (в 1 знач. ). Российское г. Получить права гражданства (также перен.: о чем-н. окончательно утвердившемся; книжн.).

). Российское г. Получить права гражданства (также перен.: о чем-н. окончательно утвердившемся; книжн.).

Ударение: гражда́нство ср.

- Политическая и правовая принадлежность лица к числу граждан какого-л. государства, обусловливающая совокупность прав и обязанностей этого лица и защиту его прав со стороны государства.

ГРАЖДА́НСТВО, гражданства, мн. нет, ср. (·книж. ).

1. Правовое положение гражданина (юр.). Немецкое гражданство.

2. собир. Совокупность граждан (·устар. ). «Купечество да гражданство меня смущает.» Гоголь.

• Права гражданства (·книж.) — 1) обычные права всякого гражданина; 2) перен. общее признание. Теория Дарвина получила права гражданства.

Теория Дарвина получила права гражданства.

индигенат, подданство

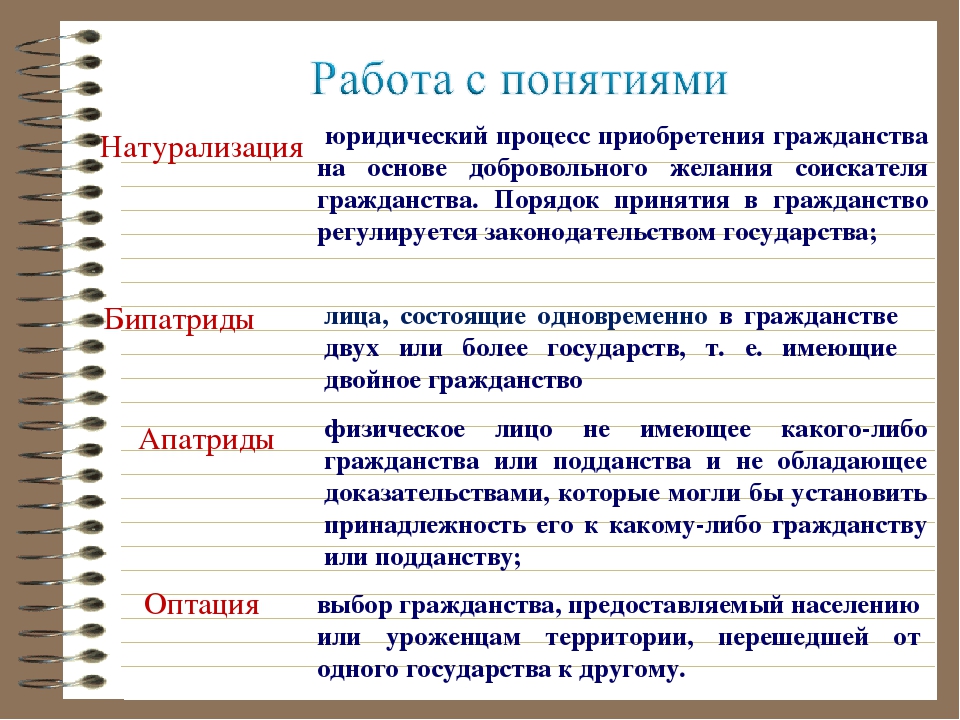

постоянная политико-правовая связь лица и государства, которая выражается в их взаимных правах и обязанностях. Согласно Всеобщей декларации прав человека 1948, международным пактам о правах человека, никто не может быть лишен гражданства или права на его изменение. Каждому гражданину государство гарантирует правовую защиту, где бы он ни находился. Эти положения содержатся в Декларации прав и свобод человека Российской Федерации 1991. Закон о гражданстве в России принят в 1991. См. также Апатриды, Бипатриды, Подданство.

индигенат, подданство

гражда́нство,

гражда́нства,

гражда́нства,

гражда́нств,

гражда́нству,

гражда́нствам,

гражда́нство,

гражда́нства,

гражда́нством,

гражда́нствами,

гражда́нстве,

гражда́нствах

Поделиться значением слова:

Концепция понятия «лицо без гражданства» в международном праве: краткие выводы совещания экспертов

международное право — документы и материалы — вопросы безгражданства

Совещание экспертов было организовано Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в г. Прато, Италия, 27—28 мая 2010 г.

Прато, Италия, 27—28 мая 2010 г.

Состоявшееся совещание было первой из серий встреч экспертов, проводимых УВКБ ООН в честь 50-й годовщины Конвенции о сокращении безгражданства 1961 г. Цель встречи заключалась в разработке руководящих принципов в рамках мандата УВКБ ООН по следующим вопросам: i) определение термина «лицо без гражданства», предусмотренного в статье 1(1) Конвенции 1954 г. о статусе апатридов; ii) концепция de facto безгражданства; iii) установление статуса лица без гражданства; iv) статус, предоставляемый лицам без гражданства в соответствии с национальным законодательством; v) предотвращение безгражданства среди лиц, родившихся на территории государства или родившихся от граждан за рубежом.

Для целей обсуждения были использованы два вспомогательных материала: первый документ под названием «Определение термина «лицо без гражданства» в Конвенции 1954 г. о статусе апатридов: статья 1(1) — положения о включении» был подготовлен консультантом УВКБ ООН Румой Мандал. Автором второго документа под названием «УВКБ ООН и de facto безгражданство» является Хью Массей (УВКБ ООН). Профессор Оксфордского университета Гай Гудвин-Гилл также внес вклад в обсуждение вышеуказанных вопросов: резюме его заключения было представлено на встрече в письменной форме. 24 участника встречи, прибывшие из 16 стран, являлись экспертами государственных органов, НПО, академической среды, судебных органов, юридических фирм и международных организаций.

Автором второго документа под названием «УВКБ ООН и de facto безгражданство» является Хью Массей (УВКБ ООН). Профессор Оксфордского университета Гай Гудвин-Гилл также внес вклад в обсуждение вышеуказанных вопросов: резюме его заключения было представлено на встрече в письменной форме. 24 участника встречи, прибывшие из 16 стран, являлись экспертами государственных органов, НПО, академической среды, судебных органов, юридических фирм и международных организаций.

Совещание началось с обсуждения широкого спектра вопросов с акцентом на лиц без гражданства в определении статьи 1(1) Конвенции 1954 г. о статусе апатридов (иногда называемых de jure лицами без гражданства), затем перейдя к концепции de facto безгражданства. На встрече рассматривались принципы международного обычного права, общие принципы международного права и договорные стандарты, национальное законодательство, административная практика и решения национальных судебных органов, а также учитывались научные работы, решения международных трибуналов и органов по мониторингу за исполнением соглашений.

Данные краткие выводы не отражают индивидуальные взгляды каждого участника или УВКБ ООН, а в широком смысле описывают понимание, достигнутое участниками встречи в ходе обсуждений.

I. Определение термина «лицо без гражданства» в международном праве и Конвенции 1954 г. о статусе апатридов

Общие вопросы

1. При толковании определения термина «лицо без гражданства», предусмотренного в статье 1(1) Конвенции 1954 г., важно помнить предмет и цель соглашения: гарантировать лицам без гражданства наиболее обширное из возможного обладание основными правами и свободами, а также урегулирование их статуса.

2. Комиссия по международному праву отметила, что определение термина «лицо без гражданства», предусмотренное в статье 1(1), в настоящее время является частью международного обычного права.

3. Вопрос, затрагиваемый в статье 1(1), заключается не в том, имеет ли лицо действительное гражданство, а имеет ли оно гражданство вообще. Несмотря на то, что может существовать достаточно тонкое различие между тем, когда лицо признается гражданином, но к нему не относятся как к таковому, и тем, когда лицо не признается гражданином вообще, две проблемы разграничиваются концептуально: первая проблема связана с правами, которыми пользуются лица, имеющие гражданство, а вторая — с самим правом на гражданство.

4. Определение в статье 1(1) применяется независимо от того, пересекло ли лицо международную границу. Иными словами, оно применяется к лицам, находящимся как на территории страны своего обычного проживания или происхождения, так и вне ее.

5. Беженцы (по Конвенции 1951 г. о статусе беженцев или более широким определениям, предусмотренным в соответствующих региональных документах, и подпадающие под компетенцию УВКБ ООН по международной защите) могут также, что зачастую и происходит, подпадать под действие статьи 1(1). Если лицо без гражданства одновременно является беженцем, он или она должны быть защищены в соответствии с наивысшими стандартами, которые в большинстве случаев закреплены в международном праве беженцев, не в последнюю очередь из-за защиты от высылки в соответствии со статьей 33 Конвенции 1951 г. о статусе беженцев.

6. Наряду с тем, что определение термина «лицо без гражданства» должно толковаться и применяться целостно, с учетом его обычного значения, было бы полезным изучить составляющие элементы определения.

7. При применении определения целесообразно изначально рассмотреть вопрос «государства», так как дальнейший анализ взаимоотношений лица с субъектом спорен, если такой субъект не квалифицируется в качестве «государства». В ситуациях, когда государство не существует согласно международному праву, лица в силу самого факта (ipso facto) считаются лицами без гражданства, если только у них нет гражданства другой страны.

Значение «не рассматривается гражданином… в силу его закона»

8. Термин «гражданин» должен трактоваться в обычном смысле, подразумевая под собой наличие юридической связи (гражданства) человека с конкретным государством.

9. Для целей Конвенции 1954 г. о статусе апатридов термин «гражданин» должен пониматься следующим образом: рассматривает ли то или иное государство лиц, обладающих определенным статусом, в качестве лиц, подпадающих под юрисдикцию такого государства, на основании существования определенной связи (гражданства). Несколько участников встречи посчитали, что на практике трудно провести грань между обладанием гражданством и его следствием, включая, как минимум, право на въезд и проживание в стране гражданской принадлежности и возвращение в страну из-за границы, а также право государства на осуществление дипломатической защиты. В противном случае, согласно данной точке зрения, термин «гражданство» теряет свое значение.

В противном случае, согласно данной точке зрения, термин «гражданство» теряет свое значение.

10. Статья 1(1) не требует наличия подлинной и эффективной связи со страной гражданской принадлежности для того, чтобы лицо рассматривалось в качестве гражданина. Концепция подлинной и эффективной связи применялась принципиально для того, чтобы определить, может ли государство осуществлять дипломатическую защиту лица в случаях, когда такое лицо имеет двойное или множественное гражданство или когда гражданство оспаривается. Поэтому можно быть гражданином, даже если страной гражданской принадлежности является та страна, в которой человек не был рожден, а также и не проживал. Существенным критерием является: рассматривает ли данное государство человека в качестве свого гражданина.

11. Государство может иметь две или более категорий граждан, которые не обязательно имеют одни и те же права. Для целей определения, предусмотренного в статье 1(1), данные лица будут все равно рассматриваться в качестве граждан данного государства и, таким образом, не будут являться лицами без гражданства.

12. Для того чтобы установить, является ли человек на самом деле гражданином государства в соответствии с законом этого государства, требуется оценка позиции данного государства. Однако это не означает, что в каждом случае необходимо обращаться к государству за разъяснениями, является ли данный человек его гражданином в контексте проведения процедур определения статуса лиц без гражданства.

13. Скорее всего, при оценке позиции государства необходимо определить, какие органы власти компетентны установить/подтвердить гражданство для целей статьи 1(1). Это необходимо сделать на основании национального законодательства и практики в государстве. В данном контексте оправдано широкое толкование термина «закон», включая, к примеру, нормы и практику применения обычного права.

14. Если после изучения законодательства и практики государств, с которыми у лица установлена соответствующая связь (в частности, в силу рождения на территории, происхождения, наличия брачных отношений или постоянного проживания), и/или после надлежащей проверки у самих этих государств обнаруживается, что данное лицо не имеет гражданства ни одного из государств, то он или она должен(а) рассматриваться как лицо, соответствующее определению термина «лицо без гражданства», предусмотренному в статье 1(1) Конвенции 1954 г. о статусе апатридов 1 .

о статусе апатридов 1 .

15. Термин «в силу его закона» нельзя путать с термином «в силу закона», который относится к автоматическому (ex lege) приобретению гражданства 2 . Таким образом, при толковании термина «в силу его закона», предусмотренного в статье 1(1), необходимо рассматривать как неавтоматические, так и автоматические методы приобретения и лишения гражданства.

16. В определении, предусмотренном в статье 1(1), используется настоящее время («лицо, которое не рассматривается…») и, таким образом, тест заключается не в том, может ли лицо приобрести гражданство в будущем, а считается ли лицо гражданином на момент изучения его дела.

17. В случае неавтоматического приобретения гражданства лицо не должно рассматриваться в качестве гражданина, если механизм приобретения гражданства не был завершен.

18. Обычное значение статьи 1(1) требует, чтобы «лицо без гражданства» было лицом, которое не рассматривается гражданином каким-либо государством, невзирая на истоки данной ситуации. Таким образом, в случае если лишение гражданства противоречит нормам международного права, такое незаконное действие не имеет отношения к установлению факта, является ли данное лицо гражданином для целей статьи 1(1). В этом случае относящимися к делу считаются нормы национального законодательства. Альтернативный подход может привести к результатам, противоречащим обычному значению терминов в статье 1(1), толкуемых в свете предмета и цели Конвенции. Однако это не влияет на другие возможные обязательства государств не признавать законными ситуации, когда незаконные действия относятся к нарушению норм общего международного права (jus cogens) 3 .

Таким образом, в случае если лишение гражданства противоречит нормам международного права, такое незаконное действие не имеет отношения к установлению факта, является ли данное лицо гражданином для целей статьи 1(1). В этом случае относящимися к делу считаются нормы национального законодательства. Альтернативный подход может привести к результатам, противоречащим обычному значению терминов в статье 1(1), толкуемых в свете предмета и цели Конвенции. Однако это не влияет на другие возможные обязательства государств не признавать законными ситуации, когда незаконные действия относятся к нарушению норм общего международного права (jus cogens) 3 .

19. К лицу не предъявляется требование исчерпать все внутренние средства защиты в отношении отказа в предоставлении гражданства или лишения его/ее гражданства прежде, чем он или она могут быть рассмотрены в качестве лица, подпадающего под действие статьи 1(1).

20. Определение, предусмотренное в статье 1(1), относится к фактической ситуации, а не к способу, посредством которого лицо стало апатридом. Добровольный отказ от гражданства не означает, что лицо не выполняет требования статьи 1(1), поскольку нет оснований для толкования такого косвенного условия в определении «лицо без гражданства». Тем не менее, участники отметили, что государства применяют различные подходы. Было также отмечено, что способ, посредством которого лицо стало апатридом, может иметь значение при дальнейшем обращении с данным лицом после его признания апатридом и для определения наиболее приемлемого решения его ситуации.

Добровольный отказ от гражданства не означает, что лицо не выполняет требования статьи 1(1), поскольку нет оснований для толкования такого косвенного условия в определении «лицо без гражданства». Тем не менее, участники отметили, что государства применяют различные подходы. Было также отмечено, что способ, посредством которого лицо стало апатридом, может иметь значение при дальнейшем обращении с данным лицом после его признания апатридом и для определения наиболее приемлемого решения его ситуации.

21. Последствия установления безгражданства для лица, которое может приобрести гражданство посредством выполнения простой формальности, отличаются от последствий для лица, которое не может этого сделать. Это необходимо учитывать в обращении с лицами после их признания апатридами. С одной стороны, есть простые, доступные и чисто формальные процедуры, когда органы власти не могут по своему усмотрению отказать в совершении указанного действия: например, регистрация в консульстве рождения ребенка за границей. С другой стороны, есть процедуры, когда органы власти действуют по своему усмотрению в вопросе предоставления гражданства или же когда лицо не может по обоснованным причинам выполнить требования в отношении документов и иные требования.

С другой стороны, есть процедуры, когда органы власти действуют по своему усмотрению в вопросе предоставления гражданства или же когда лицо не может по обоснованным причинам выполнить требования в отношении документов и иные требования.

Значение термина «каким-либо государством»

22. С учетом того, что статья 1(1) является негативным определением, термин «каким-либо государством» может быть растолкован как требование исключить возможность принадлежности к гражданству каждого государства в мире, прежде чем будут выполнены условия статьи 1(1). Однако применение соответствующего критерия доказанности ограничит перечень рассматриваемых государств теми, с которыми у лица установлена соответствующая связь (в частности, в силу рождения на территории, происхождения, наличия брачных отношений или постоянного проживания).

23. Значение термина «государство» должно основываться на критериях, в целом рассматриваемых как необходимые для существования государства по международному праву. Значимые факторы — это те, которые можно найти в Монтевидейской конвенции о правах и обязанностях государства (постоянное население, определенная территория, правительство и способность устанавливать взаимоотношения с другими государствами) вместе с другими вопросами, возникшими позже (действительность рассматриваемого субъекта, право на самоопределение и согласие государства, ранее контролировавшего территорию).

Значимые факторы — это те, которые можно найти в Монтевидейской конвенции о правах и обязанностях государства (постоянное население, определенная территория, правительство и способность устанавливать взаимоотношения с другими государствами) вместе с другими вопросами, возникшими позже (действительность рассматриваемого субъекта, право на самоопределение и согласие государства, ранее контролировавшего территорию).

24. Был или нет субъект признан в качестве государства другими государствами — служит индикатором (нежели определяющим фактором) того, достиг ли субъект государственности.

25. Если предполагаемый статус государственности субъекта возник в результате использования силы, применение статьи 1(1) к такому субъекту затронет вопрос обязательств третьих государств в части нарушений норм общего международного права (jus cogens).

26. С учетом норм действующего международного права, в то время как наличие эффективного централизованного правительства важно для возникновения нового государства, существующее государство, не имеющее такого правительства по причине гражданской войны или другой нестабильности, все еще может считаться государством для целей статьи 1(1).

27. Позиция так называемых «тонущих островных государств» затрагивает вопросы, касающиеся статьи 1(1), поскольку постоянное исчезновение населенной физической территории, которому, вероятней всего, предшествует потеря населения и правительства, может означать, что государство уже не будет существовать для целей данной нормы. Однако такая ситуация беспрецедентна и может вызвать прогрессивное развитие международного права относительно сохранения индивидуальности затронутых сообществ.

II.

De facto лица без гражданства

Участники встречи согласились, что некоторые категории лиц, до настоящего времени рассматриваемые как de facto апатриды, в действительности являются апатридами de jure. Таким образом, необходимо проявлять осторожность, прежде чем прийти к выводу, что лицо является апатридом de facto, а не de jure. Это особенно важно, поскольку существует международно-договорной режим предоставления защиты лицам без гражданства, подпадающим под статью 1(1) Конвенции 1954 г. о статусе апатридов, а также Конвенцию 1961 г. о сокращении безгражданства. При этом отсутствует подобный режим для de facto лиц без гражданства. Так, ряд участников отметили пробелы в существующем режиме международной защиты, которые, в частности, затрагивают de facto лиц без гражданства. С другой стороны, некоторые участники выразили точку зрения, что концепция de facto лиц без гражданства является проблематичной. Ссылка была сделана, в частности, на некоторые чрезвычайно широкие толкования данного термина.

о статусе апатридов, а также Конвенцию 1961 г. о сокращении безгражданства. При этом отсутствует подобный режим для de facto лиц без гражданства. Так, ряд участников отметили пробелы в существующем режиме международной защиты, которые, в частности, затрагивают de facto лиц без гражданства. С другой стороны, некоторые участники выразили точку зрения, что концепция de facto лиц без гражданства является проблематичной. Ссылка была сделана, в частности, на некоторые чрезвычайно широкие толкования данного термина.

Определение «de facto безгражданство»

1. De facto безгражданство было традиционно связано с понятием действительного (эффективного) гражданства 4 , и некоторые участники выразили мнение, что гражданство лица может быть недействительным как внутри, так и за пределами страны его гражданской принадлежности. Соответственно, лицо может быть de facto апатридом даже на территории страны гражданской принадлежности. Однако другие участники широко поддерживали подход, отраженный в подготовленном для данной встречи документе, который определяет de facto лицо без гражданства на основании одной из основных функций гражданства в международном праве, т. е. предоставлении государством защиты своим гражданам за границей.

е. предоставлении государством защиты своим гражданам за границей.

2. Определение заключается в следующем: de facto лица без гражданства — это лица, находящиеся вне страны своей гражданской принадлежности, которые не способны или, по обоснованным причинам, не желают воспользоваться защитой данной страны. Понятие защиты в данном случае относится к праву дипломатической защиты страной гражданской принадлежности своего гражданина от противоправного деяния на международном уровне, а также к предоставлению дипломатической и консульской защиты/помощи в общем смысле, включая помощь по возвращению в страну гражданской принадлежности.

3. Вопреки широко распространенному ранее предположению участники согласились, что существует большое количество de facto лиц без гражданства, которые не являются беженцами. Несмотря на то, что беженцы, имеющие формальное гражданство, являются de facto лицами без гражданства, участники встречи указали на неуместность ссылаться на них как на таковых, поскольку это может привести к путанице.

4. Участники также согласились, что лицо, являющееся апатридом в смысле статьи 1(1) Конвенции 1954 г. о статусе апатридов, не может одновременно быть de facto лицом без гражданства.

Обоснованные причины нежелания воспользоваться защитой

5. Существующие международные и региональные инструменты по защите беженцев отражают сложившуюся согласованность государств относительно того, что является обоснованными причинами отказа от защиты страны своей гражданской принадлежности 5 . Лица, отказывающиеся от защиты страны своей гражданской принадлежности, в случае наличия таковой, и не подпадающие под один или более из вышеуказанных инструментов, не являются de facto лицами без гражданства.

6. Лицам, подпадающим под действие данных инструментов, должна быть предоставлена защита, предусмотренная этими инструментами, а не любая меньшая форма защиты, которую государство обычно может решить предоставить de facto лицам без гражданства.

Неспособность воспользоваться защитой

7. Неспособность воспользоваться защитой подразумевает обстоятельства, которые находятся вне воли/контроля рассматриваемого лица. Такая неспособность может быть вызвана либо отказом в предоставлении защиты страной гражданской принадлежности, либо неспособностью страны гражданской принадлежности предоставить такую защиту, поскольку, например, она находится в состоянии войны и/или не имеет дипломатических или консульских отношений с принимающей страной.

8. Некоторые лица, не способные воспользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности, могут подпадать под защиту в рамках Конвенции 1951 г. о статусе беженцев / Протокола 1967 г., касающегося статуса беженцев 6 , или же одного из трех региональных или дополнительных инструментов по защите 7 . Однако могут возникнуть ситуации, когда отказ в предоставлении защиты не считается преследованием 8 .

9. Неспособность воспользоваться защитой может быть полной или частичной. Полная неспособность воспользоваться защитой всегда приводит к de facto безгражданству. Лица, не способные вернуться в страну своей гражданской принадлежности, также будут всегда de facto лицами без гражданства, даже если они могут частично или полностью воспользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности во время своего пребывания в принимающей стране (т. е. дипломатической защитой и помощью). С другой стороны, лица, способные вернуться в страну своей гражданской принадлежности, не являются de facto лицами без гражданства, даже если они не способны воспользоваться любой иной формой защиты со стороны страны своей гражданской принадлежности в принимающей стране.

Полная неспособность воспользоваться защитой всегда приводит к de facto безгражданству. Лица, не способные вернуться в страну своей гражданской принадлежности, также будут всегда de facto лицами без гражданства, даже если они могут частично или полностью воспользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности во время своего пребывания в принимающей стране (т. е. дипломатической защитой и помощью). С другой стороны, лица, способные вернуться в страну своей гражданской принадлежности, не являются de facto лицами без гражданства, даже если они не способны воспользоваться любой иной формой защиты со стороны страны своей гражданской принадлежности в принимающей стране.

Мигранты, не имеющие документов

10. Мигранты, не имеющие документов, удостоверяющих личность, как могут, так и не могут быть неспособными или нежелающими воспользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности. Как правило, необходимы ходатайство и отказ в предоставлении защиты, прежде чем можно будет установить, что лицо является de facto лицом без гражданства. К примеру, страна А может прийти к выводу, что лицо является гражданином страны Б и может пытаться возвратить это лицо в страну Б. Является или нет данное лицо de facto лицом без гражданства, может зависеть от того, желает ли страна Б сотрудничать в процессе установления гражданства данного лица и/или позволит ему вернуться. Таким образом, затянувшееся отсутствие сотрудничества, включая случаи, когда страна гражданской принадлежности не отвечает на запросы принимающей страны, может рассматриваться как отказ в защите в рассматриваемом контексте.

К примеру, страна А может прийти к выводу, что лицо является гражданином страны Б и может пытаться возвратить это лицо в страну Б. Является или нет данное лицо de facto лицом без гражданства, может зависеть от того, желает ли страна Б сотрудничать в процессе установления гражданства данного лица и/или позволит ему вернуться. Таким образом, затянувшееся отсутствие сотрудничества, включая случаи, когда страна гражданской принадлежности не отвечает на запросы принимающей страны, может рассматриваться как отказ в защите в рассматриваемом контексте.

Обращение с de facto лицами без гражданства

11. В то время как de facto лица без гражданства подпадают под действие международного права прав человека, не существует договорного режима, направленного на удовлетворение потребностей в международной защите тех лиц, которые не подпадают под действие международных и региональных инструментов по защите беженцев. Некоторые рекомендации, касающиеся обращения с de facto лицами без гражданства, были сделаны в Заключительных актах Конвенций 1954 и 1961 гг. 9 и в Рекомендации CM/Rec(2009)13 о гражданстве детей, принятой Комитетом министров Совета Европы 10 .

9 и в Рекомендации CM/Rec(2009)13 о гражданстве детей, принятой Комитетом министров Совета Европы 10 .

De facto лица без гражданства и мандат УВКБ ООН

12. Пределы распространения компетенции УВКБ ООН по предоставлению защиты и помощи de facto лицам без гражданства, не подпадающим под мандат организации по защите беженцев, в большей степени определяются мандатом УВКБ ООН по предотвращению безгражданства. Также было отмечено, что нерешенные ситуации de facto безгражданства, в частности в течение двух и более поколений, могут привести к de jure безгражданству.

1 Исключение составляют найденыши. При отсутствии доказательств противного найденыши должны рассматриваться как имеющие гражданство государства, на территории которого они были обнаружены, как указано в статье 2 Конвенции 1961 г. о сокращении безгражданства.

2 См., к примеру, статьи 1, 4 и 12 Конвенции 1961 г.

о сокращении безгражданства.

3 Норма общего международного права (jus cogens) (или императивная норма общего международного права) — это правило обычного международного права, которое не может быть проигнорировано. Такое правило может быть отменено только в силу формирования последующего правила, имеющего обратный эффект. Примерами таких норм являются запрет на использование силы государствами и запрет расовой дискриминации.

4 Заключительный акт Конвенции 1961 г. связывает два понятия, рекомендуя «насколько это возможно относиться к de facto лицам без гражданства в той же мере, как и к de jure лицам без гражданства, чтобы дать им возможность получить действительное гражданство».

5 См., в частности, Конвенцию 1951 г. о статусе беженцев / Протокол 1967 г., касающийся статуса беженцев, Конвенцию 1969 г. по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке, Картахенскую декларацию о беженцах 1984 г.

, Директиву Европейского союза 2004/83/ЕС о минимальных стандартах для квалификации и статуса граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве беженцев или лиц, нуждающихся в иной форме международной защиты, и содержании предоставляемой защиты.

6 К примеру, как указано в пункте 98 Руководства УВКБ ООН по процедурам и критериям определения статуса беженца, отсутствие защиты может иногда усугубить страх преследования: «отказ в защите [со стороны страны гражданской принадлежности] может подтвердить или усилить опасения просителя стать жертвой преследований и может быть даже

элементом преследования.

7 См. сноску 6.

8 Как указано в пункте 107 Руководства УВКБ ООН по процедурам и критериям определения статуса беженца относительно просителей статуса беженца с двойным гражданством: «Могут быть случаи, когда проситель имеет гражданство той страны, в отношении которой он не высказывает опасений, но это гражданство может оказаться неэффективным, поскольку оно не влечет за собой защиты, предоставляемой обычно своим гражданам… Как правило, должно быть обращение за защитой и отказ от ее предоставления, прежде чем будет установлено, что это гражданство неэффективно.

Если нет четко выраженного отказа в предоставлении защиты, то отсутствие ответа в течение разумного промежутка времени может расцениваться как отказ».

9 Заключительный акт Конвенции 1961 г. «рекомендует, насколько это возможно, относиться к de facto лицам без гражданства в той же мере, как и к de jure лицам без гражданства, чтобы дать им возможность получить действительное гражданство». Обращаем Ваше внимание на то, что pекомендации Заключительного акта Конвенции 1954 г. касаются не всех de facto лиц без гражданства, а только тех лиц, которые являются de facto лицами без гражданства в силу наличия обоснованных причин отказаться от защиты страны их гражданской принадлежности.

10 В Рекомендации, в частности, отмечается следующее: «В целях сокращения безгражданства среди детей, облегчения их доступа к гражданству и обеспечения их права на гражданство договаривающиеся государства должны: […] 7. рассматривать детей, de facto не имеющих гражданство, по мере возможности, в качестве юридически (de jure) лиц без гражданства по отношению к приобретению гражданства».

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Конвенция о статусе апатридов — Конвенции и соглашения — Декларации, конвенции, соглашения и другие правовые материалы

Конвенция о статусе апатридов

Принята 28 сентября 1954 года Конференцией полномочных представителей,

созванной в соответствии с резолюцией 526 А (XVII) Экономического и Социального Совета от 26 апреля 1954 года

Преамбула

Высокие Договаривающиеся Стороны,

принимая во внимание, что Устав Организации Объединенных Наций и Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, установили принцип, согласно которому все люди должны пользоваться основными правами и свободами без какой бы то ни было дискриминации,

принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций неоднократно проявляла свой глубокий интерес к судьбе апатридов и прилагала усилия к тому, чтобы обеспечить апатридам возможно более широкое пользование указанными основными правами и свободами,

принимая во внимание, что те апатриды, которые являются также беженцами, охватываются Конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, и что имеется много апатридов, не охватываемых этой Конвенцией,

принимая во внимание, что желательно урегулировать и улучшить положение апатридов международным соглашением,

соглашаются о нижеследующем:

Глава 1.

Общие положения

Общие положения

Статья 1 — Определение понятия «Апатрид»

1. В настоящей Конвенции под термином «апатрид» подразумевается лицо, которое не рассматривается гражданином каким-либо государством в силу его закона.

2. Положения настоящей Конвенции не распространяются:

i) на лиц, которые в настоящее время пользуются защитой или помощью других органов или учреждений Организации Объединенных Наций, кроме Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев;

ii) на лиц, за которыми компетентные власти страны, в которой они проживают, признают права и обязательства, связанные с гражданством этой страны;

iii) на лиц, в отношении которых имеются серьезные основания предполагать, что они:

а) совершили преступление против мира, военное преступление или преступление против человечества в определении, данном этим деяниям в международных актах, составленных в целях принятия мер в отношении подобных преступлений;

b) совершили тяжкое преступление неполитического характера вне страны, давшей им убежище, и до того, как они были допущены в эту страну;

с) виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 2 — Общие обязательства

У каждого апатрида существуют обязательства в отношении страны, в которой он находится, в силу которых, в частности, он должен подчиняться законам и постановлениям, а также мерам, принимаемым для поддержания общественного порядка.

Статья 3 — Недопустимость дискриминации

Договаривающиеся государства будут применять положения настоящей Конвенции к апатридам без какой бы то ни было дискриминации по признаку их расы, религии или страны их происхождения.

Статья 4 — Религиозные убеждения

Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, находящимся на их территориях, по меньшей мере столь же благоприятное положение, как и своим собственным гражданам, в отношении свободы исповедовать свою религию и свободы предоставлять своим детям религиозное воспитание.

Статья 5 — Права, предоставленные независимо от настоящей Конвенции

Ничто в настоящей Конвенции не нарушает никаких прав и преимуществ, предоставленных апатридам каким-либо Договаривающимся государством независимо от настоящей Конвенции.

Статья 6 — Выражение «при тех же обстоятельствах»

В настоящей Конвенции выражение «при тех же обстоятельствах» означает, что апатрид должен удовлетворять любым требованиям (включая требования, касающиеся срока и условий пребывания или проживания в стране), которым данное частное лицо должно было бы удовлетворять для пользования соответствующим правом, если бы оно не было апатридом, за исключением требований, которым в силу их характера апатрид не в состоянии удовлетворить.

Статья 7 — Изъятия из принципа взаимности

1. Кроме тех случаев, когда апатридам на основании настоящей Конвенции предоставляется более благоприятное правовое положение, Договаривающееся государство будет предоставлять им положение, которым вообще пользуются иностранцы.

2. По истечении трехлетнего срока проживания на территории Договаривающихся государств все апатриды будут освобождены от установленного законодательным путем требования взаимности.

3. Каждое Договаривающееся государство будет и впредь предоставлять апатридам права и преимущества, на которые они, без всякой взаимности, имели право в день вступления в силу настоящей Конвенции в отношении данного государства.

4. Договаривающиеся государства благожелательно отнесутся к возможности предоставления апатридам, без всякой взаимности, прав и преимуществ, помимо тех, на которые они имеют право согласно пунктам 2 и 3, и к возможному освобождению от требования взаимности апатридов, которые не отвечают условиям, предусмотренным в пунктах 2 и 3.

5. Положения пунктов 2 и 3 применяются как к правам и преимуществам, упомянутым в статьях 13, 18, 19, 21 и 22 настоящей Конвенции, так и к правам и преимуществам, не предусмотренным в ней.

Статья 8 — Изъятия из исключительных мер

Исключительные меры, которые могут быть применены в отношении лиц, имущества или интересов граждан или бывших граждан иностранного государства, не будут применяться Договаривающимися государствами в отношении апатридов исключительно на основании предшествовавшего обладания ими гражданства данного иностранного государства. Договаривающиеся государства, законодательство которых не допускает применения выраженного в настоящей статье общего принципа, будут в соответствующих случаях устанавливать изъятия в интересах таких апатридов.

Статья 9 — Временные мероприятия

Ничто в настоящей Конвенции не лишает Договаривающееся государство права во время войны при наличии других чрезвычайных и исключительных обстоятельств принимать временно меры, которые оно считает необходимыми в интересах государственной безопасности, по отношению к тому или иному определенному лицу еще до выяснения этим Договаривающимся государством, что оно действительно является апатридом и что дальнейшее применение в отношении него таких мер необходимо в интересах государственной безопасности.

Статья 10 — Непрерывность проживания

1. Если апатрид был депортирован во время второй мировой войны и отправлен на территорию одного из Договаривающихся государств и там проживает, то время такого принудительного пребывания будет рассматриваться как время законного проживания в пределах этой территории.

2. Если апатрид был депортирован во время второй мировой войны из территории одного из Договаривающихся государств и до вступления в силу настоящей Конвенции возвратился туда с целью обосноваться там на постоянное жительство, то период проживания до и после такой депортации будет рассматриваться как один непрерывный период во всех тех случаях, когда требуется непрерывность проживания.

Статья 11 — Апатриды-моряки

Если апатридами являются лица, нормально служащие в экипажах кораблей, плавающих под флагом одного из Договаривающихся государств, то это государство благожелательно отнесется к поселению этих лиц на своей территории и к выдаче им проездных документов или же к предоставлению им временного права въезда на его территорию, в частности в целях облегчения их поселения в какой-либо другой стране.

Глава II. Правовой статус

Статья 12 — Личный статус

1. Личный статус апатрида определяется законом страны его домициля или, если у него такового не имеется, законами страны его проживания.

2. Ранее приобретенные апатридом права, связанные с его личным статусом, и в частности права, вытекающие из брака, будут соблюдаться Договаривающимися государствами по выполнении, в случае надобности, формальностей, предписанных законами данного государства, при условии, что соответствующее право является одним из тех прав, которые были бы признаны законами данного государства, если бы это лицо не стало апатридом.

Статья 13 — Движимое и недвижимое имущество

В отношении приобретения движимого и недвижимого имущества и прочих связанных с ним прав, а также в отношении арендных и иных договоров, касающихся движимого и недвижимого имущества, Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам возможно более благоприятное положение и, во всяком случае, не менее благоприятное, чем то, каким при тех же обстоятельствах обычно пользуются иностранцы.

Статья 14 — Авторские и промышленные права

Что касается защиты промышленных прав, как то: прав на изобретения, чертежи и модели, торговые марки, название фирмы и прав на литературные, художественные и научные произведения, то апатридам в той стране, где они имеют свое обычное местожительство, будет предоставляться та же защита, что и гражданам этой страны. На территории любого другого Договаривающего государства им будет предоставляться та же защита, что предоставляется на этой территории гражданам страны, в которой они имеют свое обычное местожительство.

Статья 15 — Право ассоциаций

В отношении ассоциаций, не имеющих политического характера и не преследующих цели извлечения выгоды, и в отношении профессиональных союзов Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, законно проживающим на их территории, наиболее благоприятствуемое положение, соответствующее положению граждан иностранного государства при тех же обстоятельствах.

Статья 16 — Право обращения в суд

1. Каждый апатрид имеет право свободного обращения в суды на территории всех Договаривающихся государств.

2. На территории Договаривающегося государства, в котором находится его обычное местожительство, каждый апатрид будет пользоваться в отношении права обращения в суд тем же положением, что и граждане, в частности, в вопросах юридической помощи и освобождения от обеспечения уплаты судебных расходов.

3. Каждому апатриду во всех прочих странах, кроме страны его обычного проживания, будет в отношении вопросов, упомянутых в пункте 2, предоставляться то же положение, что и гражданам страны его обычного местожительства.

Глава III. Занятия, приносящие доход

Статья 17 — Работа по найму

1. Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, законно проживающим на их территории, в отношении их права работы по найму наиболее благоприятное правовое положение, которым пользуются граждане иностранных государств при тех же обстоятельствах.

2. Договаривающиеся государства благожелательно отнесутся к возможности уравнения прав всех апатридов в отношении работы по найму с правами граждан, и в частности тех апатридов, которые вступили на их территорию в порядке выполнения программы вербовки рабочей силы или согласно планам иммиграции.

Статья 18 — Работа в собственном предприятии

Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, законно проживающим на их территории, возможно более благоприятное правовое положение и, во всяком случае, положение, не менее благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы при тех же обстоятельствах в отношении права заниматься самостоятельно сельским хозяйством, промышленностью, ремеслами и торговлей, а также права учреждать торговые и промышленные товарищества.

Статья 19 — Свободные профессии

Каждое Договаривающееся государство будет предоставлять апатридам, законно проживающим на его территории и имеющим диплом, признанный компетентными властями этого государства, желающим заниматься свободными профессиями, возможно более благоприятное правовое положение и, во всяком случае, положение, не менее благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы при тех же обстоятельствах.

Глава IV. Социальное попечение

Статья 20 — Система пайков

Там, где существует обязательная для всего населения система пайков, регулирующая общее распределение дефицитных продуктов, такая система применяется к апатридам на равных основаниях с гражданами.

Статья 21 — Жилищный вопрос

Поскольку жилищный вопрос регулируется законами или постановлениями или находится под контролем государственной власти, Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, законно проживающим на их территории, возможно более благоприятное правовое положение и, во всяком случае, положение, не менее благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы при тех же обстоятельствах.

Статья 22 — Народное образование

1. В отношении начального образования Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам то же правовое положение, что и гражданам.

2. В отношении других видов народного образования, помимо начального, и в частности в отношении возможности учиться, признания иностранных аттестатов, дипломов и степеней, освобождения от платы за право учения и сборов, а также в отношении предоставления стипендий Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам возможно более благоприятное правовое положение и, во всяком случае, положение, не менее благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы при тех же обстоятельствах.

Статья 23 — Правительственная помощь

Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, законно проживающим на их территории, то же положение в отношении правительственной помощи и поддержки, каким пользуются их граждане.

Статья 24 — Трудовое законодательство и социальное обеспечение

1. Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, законно проживающим на их территории, то же положение, что и гражданам, в отношении нижеследующего:

а) вознаграждения за труд, включая пособия на семью, если такие пособия являются частью вознаграждения за труд, продолжительности рабочего дня, сверхурочной работы, оплачиваемых отпусков, ограничения работы на дому, минимального возраста лиц, работающих по найму, ученичества и профессиональной подготовки, труда женщин и подростков и пользования преимуществами коллективных договоров, поскольку эти вопросы регулируются законами или постановлениями или контролируются административной властью;

b) социального обеспечения (законоположений, касающихся несчастных случаев на работе, профессиональных заболеваний, материнства, болезни, инвалидности, старости, смерти, безработицы, обязанностей в отношении семьи и других случаев, которые согласно внутренним законам или постановлениям предусматриваются системой социального обеспечения) со следующими ограничениями:

i) может существовать надлежащий порядок сохранения приобретенных прав и прав, находящихся в процессе приобретения;

ii) законы или распоряжения страны проживания могут предписывать специальный порядок получения полного или частичного пособия, уплачиваемого полностью из государственных средств, и пособий, выплачиваемых лицам, не выполнившим всех условий в отношении взносов, требуемых для получения нормальной пенсии.

2. На право на компенсацию за смерть апатрида, явившуюся результатом несчастного случая на работе или профессионального заболевания, не будет влиять то обстоятельство, что выгодоприобретатель проживает не на территории Договаривающегося государства.