Города набирают ресурсы – Коммерсантъ Санкт-Петербург

Ежедневный прирост городского населения в мире составляет 200 тыс. человек. Сейчас на Земле существует 600 городов миллионников, на Россию приходится пятнадцать. Города генерируют около 60% мирового ВВП, и в будущем эта доля станет еще выше. Но рост плотности населения требует улучшения комфорта проживания. Какими станут города-миллионники через несколько десятилетий, пыталась разобраться корреспондент BG Мария Коряко.

Сегодня более 50% людей в мире (и примерно 75% в России) проживают в городах. К 2030 году население городов увеличится еще на миллиард человек

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото

Сегодня более 50% людей в мире (и примерно 75% в России) проживают в городах. К 2030 году население городов увеличится еще на миллиард человек

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото

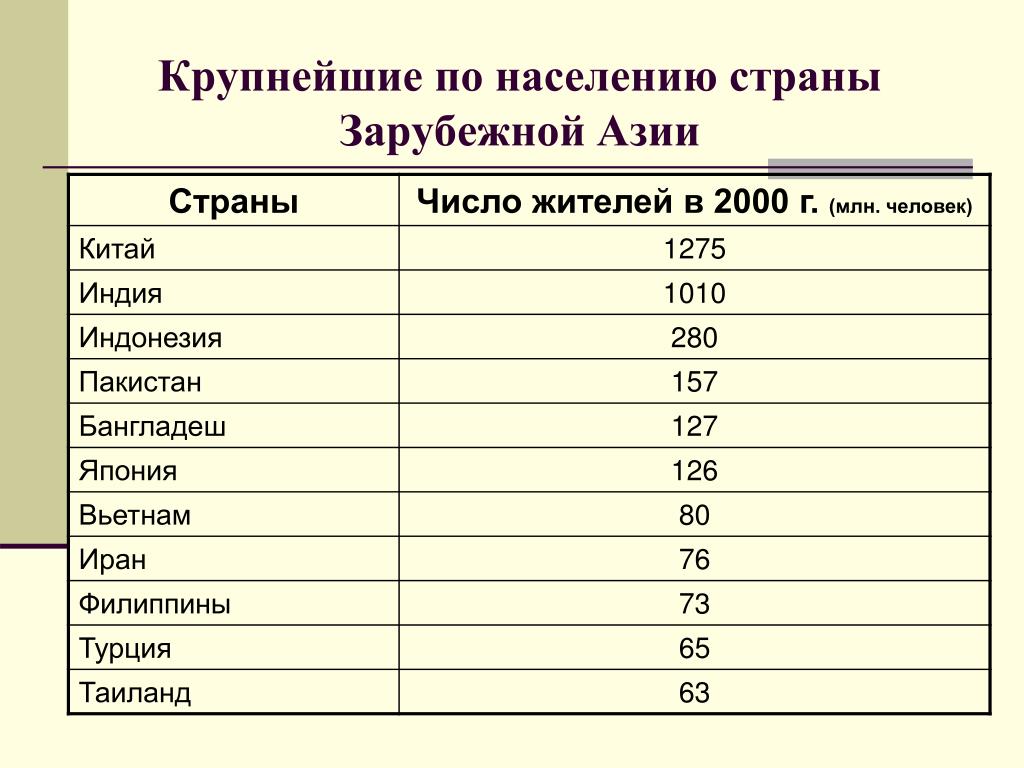

Рост городского населения, числа городов и распространение городского образа жизни — глобальный процесс, затрагивающий все страны мира. Только за конец XX — начало XXI века (с 1990 по 2021 год) в мире доля городского населения выросла с 43 до 56%, а численность горожан — с 2,2 до 4,2 млрд человек; основная доля прироста приходилась на Азию, в первую очередь — на Индию и Китай.

Только за конец XX — начало XXI века (с 1990 по 2021 год) в мире доля городского населения выросла с 43 до 56%, а численность горожан — с 2,2 до 4,2 млрд человек; основная доля прироста приходилась на Азию, в первую очередь — на Индию и Китай.

Кеннет Линдгрен, генеральный директор компании «KONE Россия», уверен, что основным трендом мирового развития является урбанизация. «Сегодня более 50% людей в мире (примерно 75% в России) проживают в городах. К 2030 году население городов увеличится еще на миллиард человек, то есть ежедневный прирост городского населения составляет 200 тыс. человек. Урбанизация будет приводить к росту населения больших городов и масштабному строительству жилья, крупные города будут превращаться в агломерации с несколькими городскими центрами, связанными с сетью городов-спутников. Также будет спровоцирован рост второстепенных городов. Подобный тренд предоставляет большое количество возможностей, но также и бросает вызовы. Необходимо уже сейчас задумываться о том, как при увеличивающейся плотности населения обеспечить комфортное проживание людей»,— полагает эксперт.

Вероника Холина, руководитель профиля бакалавриата «Экономика города» экономического факультета Российского университета дружбы народов, говорит, что концентрация населения на ограниченной территории городов дает масштабный агломерационный эффект и снижение издержек производства за счет компактного размещения потребителей и производителей, но заставляет с особым вниманием относиться к вопросам повышения качества городской среды, безопасности, экологии, обеспечения городов электроэнергией, продовольствием.

По ее подсчетам, на начало 2021 года в мире насчитывается 600 городских агломераций с численностью населения более 1 млн человек, из них 15 — российские. «Мировые» (глобальные) города, в которых концентрируются штаб-квартиры транснациональных компаний, принимаются политические решения, занимают приоритетное место в мировых рейтингах, их экономический потенциал сопоставим с крупными странами. «Так, ВВП агломерации Нью-Йорка сопоставим с Канадой, а формирующегося мегалополиса Гуанчжоу — с Италией»,— указывает эксперт.

Новый подход

Президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов говорит, что города — двигатели экономического развития, на которые приходится более 60% мирового ВВП. «Концентрация их экономического потенциала сохраняется, что приводит к необходимости менять подходы к городскому развитию. Теперь оно ориентировано на человека. Для обеспечения комфортной и достойной жизни горожан были разработаны цели устойчивого развития, ключевыми задачами которых стали снижение неравенства, повышение социальной интеграции, бережное отношение к среде проживания»,— отмечает он.

По словам господина Шаронова, человекоцентричность лежит в основе современных градостроительных концепций. Концепция «пятнадцатиминутного города» предполагает формирование децентрализованного города, где все жизненно необходимые функции расположены в шаговой доступности. Город превращается в пространство, где приятно находиться. Сохранение и переосмысление исторического наследия также создают связь жителей с прошлым города и формируют его идентичность.

«Новая городская мобильность постковидной эпохи существенно усиливает аспекты человекоцентричности в развитии городских сервисов и инфраструктуры. Люди стали проводить больше времени в районах проживания, что влечет за собой их трансформацию, а как следствие — изменение всей городской среды»,— отмечает господин Шаронов.

С ним согласен господин Линдгрен. Он также считает, что одним из наилучших решений устойчивого развития городов, являются гибридные районы, здания и пространства. На уровне района это может означать развитие многофункциональных зон, например, районов, где в 15-минутной пешей доступности можно найти все необходимое для комфортного проживания, работы, досуга.

Денис Соколов, партнер, руководитель департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield, говорит, что сегодня основной тренд развития городов — локализация жизни. Ответом на эпидемиологическую угрозу в городах с высокой плотностью населения стала концепция 15-минутного города, которая предусматривает доступность всего необходимого в пределах 15 минут от дома. Современные технологии и так называемая «умная плотность» позволяют реализовать эту концепцию. «В Москве и Санкт-Петербурге мы видим, что переход «белых воротничков» на удаленную работу вызвал миграцию современных форматов общепита и развлечений из центра в жилые районы. В России, скорее всего, только усилится сегрегация на рынке труда между теми, кто может работать удаленно, и теми, кто привязан к рабочему столу. Первые как раз и будут теми агентами изменений, которые формируют запрос на трансформацию среды»,— рассуждает эксперт.

Современные технологии и так называемая «умная плотность» позволяют реализовать эту концепцию. «В Москве и Санкт-Петербурге мы видим, что переход «белых воротничков» на удаленную работу вызвал миграцию современных форматов общепита и развлечений из центра в жилые районы. В России, скорее всего, только усилится сегрегация на рынке труда между теми, кто может работать удаленно, и теми, кто привязан к рабочему столу. Первые как раз и будут теми агентами изменений, которые формируют запрос на трансформацию среды»,— рассуждает эксперт.

Одна столица

Из российских городов в рейтинги глобальных городов входит только Москва, отмечает госпожа Холина. За период 1960–1992 годов городское население Российской Федерации выросло с 64 до 109 млн человек, то есть в 1,6 раза. С 1992 год рост замедливался, и к 2005 году Россия достигла уровня 105 млн человек (столько же было в 1986 году). Это связано, в том числе, с негативными демографическими процессами. По данным Росстата, на 2020 год в России 15 городов-миллионеров, наибольшая численность населения — в Москве (12,7 млн человек) и Санкт-Петербурге (5,4 млн), в этих же городах отмечен наибольший абсолютный прирост за 2000–2020 годы: 2,5 млн человек в Москве и 0,8 млн в Санкт-Петербурге. Только восемь городов-миллионников показали рост более 100 тыс. человек за последние двадцать лет, а численность населения в двух городах — Нижнем Новгороде и Самаре — сократилась. Высокие темпы роста населения отмечены в Краснодаре, который может стать еще одним городом-миллионером.

Только восемь городов-миллионников показали рост более 100 тыс. человек за последние двадцать лет, а численность населения в двух городах — Нижнем Новгороде и Самаре — сократилась. Высокие темпы роста населения отмечены в Краснодаре, который может стать еще одним городом-миллионером.

Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management, считает, что в ближайшие годы рубеж в миллион жителей перешагнут Краснодар и Тюмень, а потом, в течение 5–10 лет, в список также войдут Сочи и Иркутск.

Моисей Фурщик, управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг», говорит: «В ближайшее время миллионником должен стать Краснодар, причем об этом событии уже объявляли в 2018 году, но формально этот рубеж пока не достигнут. Кроме него, в обозримом будущем естественным путем может стать миллионным городом только Тюмень, росту численности которой способствует переселение возрастных жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Но эта перспектива не совсем близка. Сейчас до миллиона жителей Тюмени не хватает почти 200 тыс. человек, поэтому при текущих тенденциях на такое увеличение потребуется не менее десяти лет. Но в ряде случаев города становились миллионниками не «естественным» путем, а за счет присоединения соседних населенных пунктов. Сейчас в России имеется только один серьезный кандидат на такой вариант — Саратов. По его поводу регулярно выдвигаются предложения о возможном присоединении соседнего Энгельса, но они не пользуются большой популярностью. Остальные крупные города находятся слишком далеко от миллионного порога и не имеют рядом с собой достаточно населенных территорий, которые можно было бы включить в их состав».

человек, поэтому при текущих тенденциях на такое увеличение потребуется не менее десяти лет. Но в ряде случаев города становились миллионниками не «естественным» путем, а за счет присоединения соседних населенных пунктов. Сейчас в России имеется только один серьезный кандидат на такой вариант — Саратов. По его поводу регулярно выдвигаются предложения о возможном присоединении соседнего Энгельса, но они не пользуются большой популярностью. Остальные крупные города находятся слишком далеко от миллионного порога и не имеют рядом с собой достаточно населенных территорий, которые можно было бы включить в их состав».

Диспропорции растут

«Концентрация людей, экономики, доходов в Москве, в меньшей степени — в Санкт-Петербурге, городах-миллионниках, ведет к фактическому обезлюдению средних и малых городов, регионов в условиях низкой рождаемости и высокой смертности. Анализ динамики численности населения 173 городов с численностью населения более 100 тыс. человек показал, что за 2000–2020 годы в 66 городах численность населения сократилась»,— приводит данные госпожа Холина. Это вызывает и определенные диспропорции в развитии секторов экономики. В городах-миллионниках опережающими темпами работает строительная отрасль. «Дома-«человейники» с относительно доступным (по московским меркам) жильем, гигантские торговые центры окружают Москву и формируют проблемные районы — будущие гетто. Сколько же крупных городов нужно для развития экономики страны? Ответ на этот вопрос дает анализ рейтинга городов по численности населения с помощью кривой Ципфа. Для того чтобы система расселения была устойчивой и крупнейшие агломерации становились драйверами экономического роста в регионах, в России должно быть (согласно правилу Ципфа) несколько городов с численностью населения 2–3 млн человек, а в реальности нет ни одного. Это создает большие проблемы для сбалансированного регионального развития»,— рассуждает госпожа Холина.

Это вызывает и определенные диспропорции в развитии секторов экономики. В городах-миллионниках опережающими темпами работает строительная отрасль. «Дома-«человейники» с относительно доступным (по московским меркам) жильем, гигантские торговые центры окружают Москву и формируют проблемные районы — будущие гетто. Сколько же крупных городов нужно для развития экономики страны? Ответ на этот вопрос дает анализ рейтинга городов по численности населения с помощью кривой Ципфа. Для того чтобы система расселения была устойчивой и крупнейшие агломерации становились драйверами экономического роста в регионах, в России должно быть (согласно правилу Ципфа) несколько городов с численностью населения 2–3 млн человек, а в реальности нет ни одного. Это создает большие проблемы для сбалансированного регионального развития»,— рассуждает госпожа Холина.

Андрей Лушников, председатель совета директоров ГК «Бестъ», в отличие от многих коллег, считает, что в пространственном смысле Петербург, как и другие российские города, развивается в противоречии с западными традициями. «Там высотный центр с понижением застройки к окраинам и пригородам. У нас — низкий исторический центр с деловой, культурной, торговой и туристической функциями, а на окраинах — высотные и функционально плохо спланированные спальные районы, куда жители попадают как в ловушку. И это не лучший вариант развития, потому что огромные жилые комплексы на границах города запирают его с транспортной точки зрения. Они создают маятниковую миграцию работающих жителей с окраин в центр и постоянный транспортный коллапс на въезде и выезде»,— рассуждает эксперт.

«Там высотный центр с понижением застройки к окраинам и пригородам. У нас — низкий исторический центр с деловой, культурной, торговой и туристической функциями, а на окраинах — высотные и функционально плохо спланированные спальные районы, куда жители попадают как в ловушку. И это не лучший вариант развития, потому что огромные жилые комплексы на границах города запирают его с транспортной точки зрения. Они создают маятниковую миграцию работающих жителей с окраин в центр и постоянный транспортный коллапс на въезде и выезде»,— рассуждает эксперт.

В мировой практике выходов существует два. Первый — децентрализация миллионников с переносом культурных, событийных, спортивных площадок и активностей в спальные районы. «В России с этой задачей успешно справляется пока только Москва, где появляется много мест притяжения именно на периферии города. Людям есть чем заняться вместо того, чтобы в праздник стремиться в центр, и они комфортно себя чувствуют»,— замечает господин Лушников.

Второй способ — малоэтажное строительство в пригородах и городах-спутниках. «У нас большой запас земли: надо дать возможность строиться самостоятельно. Нормальные дороги заставят города внутри агломераций работать по принципу сообщающихся сосудов — выровняют ситуацию с занятостью, доходами, ценами на жилье»,— говорит он.

«У нас большой запас земли: надо дать возможность строиться самостоятельно. Нормальные дороги заставят города внутри агломераций работать по принципу сообщающихся сосудов — выровняют ситуацию с занятостью, доходами, ценами на жилье»,— говорит он.

Больше полномочий

Господин Шаронов более оптимистичен в отношении будущего городов России. «Особенно сильно меняется качество решений благоустройства российских городов. По уровню социокультурного и архитектурного проектирования и реализации некоторые кейсы не уступают лучшим европейским проектам»,— уверен он.

Он считает, что Петербург пока находится в начале пути трансформации. «Несмотря на большую работу, включающую в себя реализацию крупных инфраструктурных проектов, новых транспортных решений и работу с преобразованием промышленно-складских зон, все еще велик объем накопленных проблем: слабо регулируемая застройка окраин, которая усиливает рост нагрузки на транспортную инфраструктуру города, низкая экономическая отдача от исторического центра и территорий старых промышленных зон»,— обращает внимание эксперт.

При этом господин Шаронов, в отличие от коллег, не верит в то, что в ближайшее время в России могут появиться новые города-миллионники. «Демографические и социальные тенденции не дают оснований для активного роста крупнейших городов. Ресурс сельских поселений и малых городов во многом исчерпан, естественного прироста населения в ближайшие годы не прогнозируется, что является результатом «эха войны» и «демографической ямы» 1990-х. В существующих условиях еще остается ресурс внешней миграции. Но здесь мы должны сделать для себя выбор, каких мигрантов мы хотим привлекать и что мы ждем от них. Конечно, требуется проведение селективной миграционной политики, в основе которой будут лежать ориентация на потребности экономики и подход к человеку как ресурсу экономического развития»,— резюмирует господин Шаронов.

Господин Соколов считает, что сегодня для России на первый план выходит не количество жителей, а качество человеческого капитала. «Сегодня один квалифицированный высокооплачиваемый работник современной индустрии, приезжающий в город, не только везет с собой семью, но и формирует значительное количество рабочих мест в сервисном секторе. Это важнейший мультипликатор для региональных городов. Десять тысяч новых резидентов для креативного кластера в городе с населением 200–300 тыс. жителей могут оказать сильнейший эффект на долгосрочное развитие города. Поэтому сегодня городам стоит бороться друг другом за каждого нового работающего удаленно человека»,— подчеркивает эксперт.

Это важнейший мультипликатор для региональных городов. Десять тысяч новых резидентов для креативного кластера в городе с населением 200–300 тыс. жителей могут оказать сильнейший эффект на долгосрочное развитие города. Поэтому сегодня городам стоит бороться друг другом за каждого нового работающего удаленно человека»,— подчеркивает эксперт.

При рассуждениях о развитии регионов и нестоличных городов чаще всего звучит предложение об изменении в их пользу системы распределения налоговых доходов, которая сейчас избыточно концентрирует средства на федеральном уровне. «Это вполне разумный подход. Но есть и альтернативный вариант. Это увеличение объема федеральных средств, которые на конкурсной основе распределяются между регионами и крупными городами под проекты того или иного типа. Такой подход будет способствовать повышению активности локальных властей, развитию местных инициатив, появлению большего числа качественных проектов. А вот механическое выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, как показала многолетняя практика, не приводит к желаемым результатам»,— полагает господин Соколов.

При этом господин Шаронов не считает, что в России нужно какое-то искусственное регулирование для равномерного развития городов страны. «Развитие само по себе имеет неравномерный характер. Каждый город обладает своим потенциалом в существующих условиях. Поэтому искусственное торможение лидеров и подтягивание аутсайдеров может привести к продолжению стагнации, наблюдающейся в последние годы»,— полагает он.

По мнению господина Шаронова, для того чтобы переломить эту динамику, нужны кардинальные изменения, позволяющие выйти на новые траектории развития. «Здесь, скорее всего, стоит говорить о принципиально новых подходах к городской политике. Давать больше полномочий на местах, параллельно повышая компетенции команд»,— рассуждает директор школы «Сколково».

Остановить маятник

Сергей Никешкин, генеральный директор бюро «Крупный план», считает, что главная проблема городов в России, особенно миллионников,— моноцентричность. Все основные функции собраны в центре городов, что провоцирует маятниковую миграцию, неравномерное распределение функций территорий. Люди, живущие на окраине, чтобы получить часть услуг или пойти на работу, едут в центр, тратят время, что понижает качество их жизни.

Люди, живущие на окраине, чтобы получить часть услуг или пойти на работу, едут в центр, тратят время, что понижает качество их жизни.

«Пока окраины крупных городов, особенно это заметно в Москве и Санкт-Петербурге,— безликие панельки, монофункциональные территории с низкой транспортной доступностью. Жители должны не просто жить и работать, но и проводить свободное время в своем районе — ходить в магазин, гулять в парке, заниматься спортом, встречаться с друзьями. Немаловажна возможность перемещения в другие районы: общественный транспорт должен быть разнообразным, доступным и комфортным»,— рассуждает господин Никешкин.

«Развитие современных городов постоянно упирается в вопрос плотности районов. Сейчас дискуссии построены вокруг 25 тыс. кв. м жилья на гектар — это стандартная цифра, принятая, например, в Париже — комфортном и уютном городе для жизни. Повышение плотности за счет строительства многоэтажных зданий приведет к росту запросов населения, а вот снижение плотности — к логичному расширению застраиваемых территорий— развитию окраин и пригородов — субурбанизация»,— уверен эксперт.

Моисей Фурщик также считает, что ключевой тенденцией в обозримом будущем станет сокращение маятниковой миграции в мегаполисах. «Нынешняя ситуация крайне некомфортна для большинства жителей и приводит к избыточной трате ресурсов. В результате места работы будут приближаться к зона проживания за счет создания небольших промышленных парков, технопарков, вынесения многих офисов на периферию городов. Параллельно в мегаполисах будут формироваться культурно-развлекательные субцентры, что позволит качественно проводить значительную часть свободного времени вблизи собственного дома. И эти процессы будут сопровождаться все более пристальным вниманием к вопросам экологии»,— говорит он.

«Для равномерного и устойчивого развития России с нашей огромной территорией необходимо стремиться не к равномерному ее заселению, а к сбалансированному развитию в кластерах, объединяющих региональные города в суперагломерации с населением 10–15 млн человек. Фокусируясь на внутренней транспортной связности внутри таких суперагломераций, чтобы не нужно было строить логистику через Москву. Это позволит повысить и производственную эффективность за счет увеличения локального рынка сбыта, и наладить кооперацию»,— рассуждает господин Соколов.

Это позволит повысить и производственную эффективность за счет увеличения локального рынка сбыта, и наладить кооперацию»,— рассуждает господин Соколов.

У ворот

Валерий Трушин, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, напоминает, что до пандемии урбанистами и специалистами рынка была принята глобальная концепция так называемых gateway cities — «городов-ворот», которая возникла благодаря всемирной борьбе за таланты. Предполагается, что чем место для жизни и работы приятнее и удобнее, тем выше шанс того, что туда переедет одаренный человек. Эту «борьбу за мозги» начали крупные города мира: сейчас gateway cities можно считать Нью-Йорк, Лондон, Париж. Эти города стремятся к созданию комфортной атмосферы для своих жителей и гостей города. Более того, в них есть все условия для научной деятельности.

«Концепция gateway cities сейчас ослабла, так как люди перестали перемещаться. Скорее всего, к этому тренду мы вернемся через несколько лет — но вернемся точно, потому что он имеет очень серьезные основания. Сейчас люди стали более мобильными и стремятся жить там, где им действительно комфортно»,— считает господин Трушин.

Сейчас люди стали более мобильными и стремятся жить там, где им действительно комфортно»,— считает господин Трушин.

Он полагает, что Москва и Санкт-Петербург являются так называемыми gateway cities. «Москва сейчас развивается интенсивно: применяются инновации, которые действительно работают. В Петербурге развитие скорее местечковое: с одной стороны, у нас много талантливых архитекторов и урбанистов, но с другой, не хватает инициативы городской власти. А те инициативы, которые все-таки возникают, на мой взгляд, очень запоздалые. Например, представители бизнеса и горожане самостоятельно дошли до развития креативных пространств.

Наш город должен развивать инфраструктуру. В Петербурге много «серых» пятен — и я говорю не только о территории, пригодной для редевелопмента. Для равномерного развития остальных российских городов требуются сильные региональные власти. Интересно наблюдать за развитием Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми. Преобразились и многие города, в которых прошел чемпионат мира»,— рассуждает господин Трушин.

Смычка города и деревни

Ольга Шарыгина говорит, что еще одним трендом развития миллионников стал упор на экологию. «Здесь тоже появляются и городские программы, и различные рейтинги. Например, City Wellbeing Index — рейтинг 100 ведущих городских агломераций по качеству жизни, составленный по четырем показателям: здравоохранение, безопасность, качество воздуха и экологичность. Санкт-Петербург в нем занял 58-е место, а Москва — 55-е. Также в этом году был составлен новый рейтинг — City Trifecta, оценивающий города по совокупности показателей инновационного развития и уровня жизни. Москва и Санкт-Петербург тоже вошли в него: 28-я и 72-я позиции соответственно. Все это говорит о целенаправленной работе по повышению качества и безопасности жизни в городских агломерациях. И Петербург вовлечен в эти тренды уже давно»,— отмечает она.

«Мировые тренды формируются сейчас где-то на границе города и деревни. С приходом более современных технологий в сельское хозяйство на селе требуется меньше рабочей силы. С другой стороны, люди сами хотят жить в городах. С третьей — горожане стремятся к экосреде, к покупке жилья в районах, где есть и городской комфорт, и подходящее комьюнити, и контакт с природой. Пандемия эту тягу усилила, к тому же показала, что можно работать удаленно. Проекты вроде Доброграда сейчас пытаются подхватить все эти тенденции. Пока они единичны, но если окажутся успешными, их вполне можно будет тиражировать. Возможно, нам стоит присмотреться также к американскому опыту, где существуют студенческие города, университетские, креативные, курортные, IT-города, города для пожилых. Россия не такая бедная страна, как принято думать. Надо просто собирать ресурсы, создавая разнообразные возможности»,— резюмирует господин Лушников.

С другой стороны, люди сами хотят жить в городах. С третьей — горожане стремятся к экосреде, к покупке жилья в районах, где есть и городской комфорт, и подходящее комьюнити, и контакт с природой. Пандемия эту тягу усилила, к тому же показала, что можно работать удаленно. Проекты вроде Доброграда сейчас пытаются подхватить все эти тенденции. Пока они единичны, но если окажутся успешными, их вполне можно будет тиражировать. Возможно, нам стоит присмотреться также к американскому опыту, где существуют студенческие города, университетские, креативные, курортные, IT-города, города для пожилых. Россия не такая бедная страна, как принято думать. Надо просто собирать ресурсы, создавая разнообразные возможности»,— резюмирует господин Лушников.

Пирамиды населения 10 самых густонаселенных стран

Прибыль Apple в размере почти 100 миллиардов долларов в 2022 году

Как прибыль Apple достигает почти 100 миллиардов долларов за один год?

Крупнейшая в мире и самая прибыльная компания Америки в 2022 году получила огромный доход в размере 394,3 млрд долларов при расходах в размере 295,5 млрд долларов. Это дало ему чистую прибыль в размере 99,8 млрд долларов , что на 5,4% больше, чем в 2021 году, и на 73% больше, чем в 2020 году9.0003

Это дало ему чистую прибыль в размере 99,8 млрд долларов , что на 5,4% больше, чем в 2021 году, и на 73% больше, чем в 2020 году9.0003

Чтобы более детально рассмотреть огромную прибыль Apple, Rakshit Jain визуализировал ключевые финансовые показатели Apple на основе данных из годового отчета компании за 2022 год (сентябрь 2022 года).

Продажи iPhone вносят наибольший вклад в прибыль Apple

Очевидно, что из всех источников дохода Apple iPhone является дойной коровой компании.

С сентября 2021‒2022 года чистые продажи iPhone составляли 52% от общей выручки компании, что намного меньше выручки от других продуктов, включая Macbook, Apple Watch, Airpods и сервисы.

| Чистый объем продаж Apple | 2021–22 | 2020–2021 | 2019–2020 |

|---|---|---|---|

| iPhone | 205 489 млн долларов | 191 973 млн долларов | 137 781 млн долларов |

| Mac (Macbooks и iMac) | 40 177 млн долларов | 35 190 млн долларов | 28 622 млн долларов |

| iPad | 29 292 млн долларов | 31 862 млн долларов | 23 724 млн долларов |

| Носимые устройства, товары для дома и аксессуары | 41 241 млн долларов | 38 367 млн долларов | 30 620 млн долларов |

Услуги (Apple Music, TV, iCloud и т. д.) д.) | 78 129 млн долларов | 68 425 млн долларов | 53 768 млн долларов |

| Всего | 394 328 млн долларов | 365 817 млн долларов | 274 515 млн долларов |

И выручка от продаж iPhone продолжает расти: на 7% по сравнению с 2021 годом и почти на 40% по сравнению с 2020 годом. Mac и такие сервисы, как Apple Music и Apple TV, также продемонстрировали более высокий рост в 2021-2022 годах, оба показателя выросли на почти 14% в годовом исчислении.

iPad был единственным продуктом, рост выручки которого сократился по сравнению с 2021 годом.

В географическом отношении самый высокий уровень чистых продаж Apple пришелся на Америку и составил почти 170 миллиардов долларов . Напротив, вся Европа, Ближний Восток, Африка и Индия вместе взятые имеют годовой чистый объем продаж в размере 95 миллиардов долларов.

Расходы и прибыль Apple

С другой стороны баланса, себестоимость продаж (общая стоимость производства и продажи продукта или услуги) была самой большой статьей расходов Apple, составив $223,5 млрд или 76% расходов компании.

| Расходы Apple | 2021–22 | 2020–21 | 2019–2020 |

|---|---|---|---|

| Себестоимость продаж | 223 546 млн долларов | 212 981 млн долларов | 169 559 млн долларов |

| НИОКР | 26 251 млн долларов | 21 194 млн долларов | 18 752 млн долларов |

| Продажа, общее и административное обслуживание | 25 094 млн. долл. США | 21 973 млн долларов | 19 916 млн долларов |

| Налоговые отчисления | 19 300 млн долларов | 14 527 млн долларов | 9 680 млн долларов |

| Прочие расходы/(доходы) | 334 млн долларов | (258 млн долларов) | (803 млн долларов) |

| Всего | 294 525 млн долларов | 270 417 млн долларов | 217 104 млн долларов |

Для сравнения, исследования и разработки (26 миллиардов долларов США), а также другие операционные расходы (25 миллиардов долларов США), несмотря на то, что обе гигантские цифры для большинства компаний, составляют менее 18% расходов Apple. И из-за этой огромной прибыли резервы компании по налогу на прибыль также составили огромные 19 миллиардов долларов.

И из-за этой огромной прибыли резервы компании по налогу на прибыль также составили огромные 19 миллиардов долларов.

Ключом к прибыльности Apple является то, как ее сильный бренд позволил ей получить отличный процент валовой прибыли. Общая валовая прибыль компании составила 171 млрд долларов в 2022 году или 43,3%, что означает, что на каждый доллар полученного дохода Apple получила 43 цента валовой прибыли.

| Валовая прибыль Apple | 2021‒2022 | 2022 (%) | 2020‒2021 | 2021 (%) |

|---|---|---|---|---|

| Продукты | 114 728 млн долларов | 36,3% | 105 126 млн долларов | 35,3% |

| Услуги | 56 054 млн долларов | 71,7% | 47 710 млн долларов | 69,7% |

| Итого | 170 782 млн долларов | 43,3% | 152 836 млн долларов | 41,8% |

И эта цифра еще выше, если посмотреть на разбивку валовой прибыли по сегментам. В категории услуг (Apple music, TV, iCloud и т. д.) Apple заработала почти 72 цента валовой прибыли на каждый доллар дохода.

В категории услуг (Apple music, TV, iCloud и т. д.) Apple заработала почти 72 цента валовой прибыли на каждый доллар дохода.

Прибыль Apple в 2023 году?

Превысит ли Apple прибыль в 100 миллиардов долларов — это вопрос, на который можно ответить только в их следующем годовом отчете, который должен быть опубликован в сентябре 2023 года. что повлияет на прибыльность в 2023 году — из-за колебаний валютных курсов.

Но даже если эта неуловимая годовая прибыль в размере 100 миллиардов долларов окажется неуловимой, акции Apple остаются фаворитами как для розничных инвесторов, так и для акционеров.

Хотите узнать, каковы финансовые показатели Apple по сравнению с другими технологическими гигантами? Посмотрите, как распределяются доходы и прибыль от высоких технологий в разбивке по компаниям, чтобы сравнить Amazon, Google, Microsoft и Apple.

Топ-10 самых густонаселенных стран мира 2023, список смотрите здесь

Различные страны мира можно ранжировать по различным параметрам.

Население является одним из таких параметров.

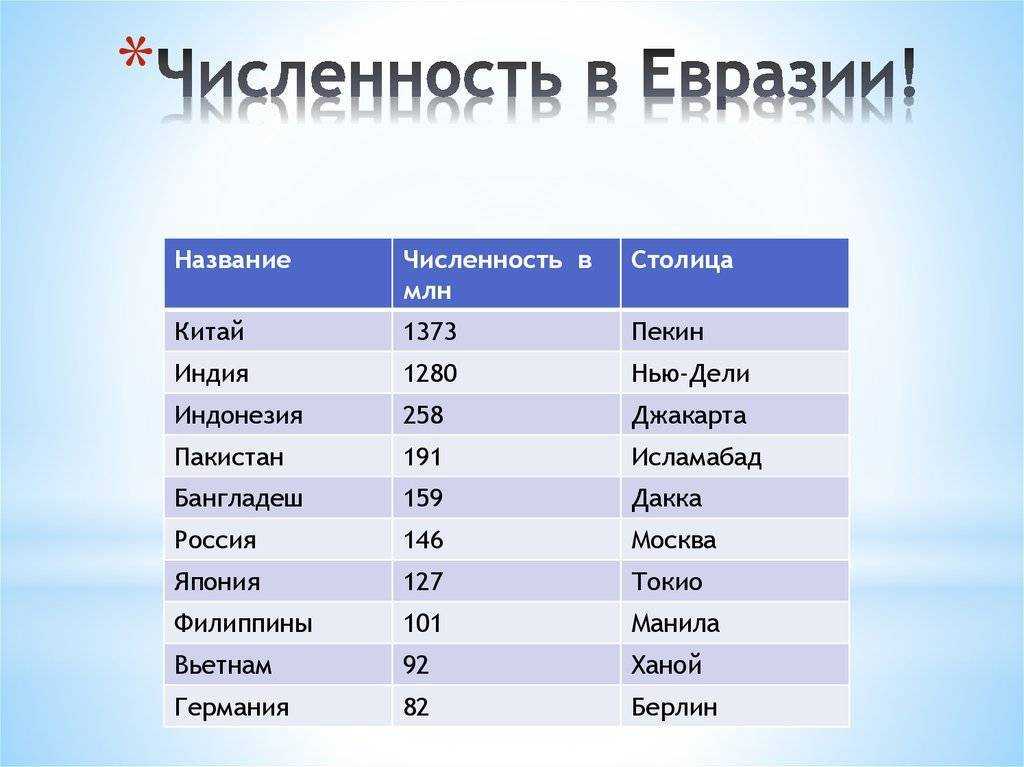

Согласно недавним отчетам World Population Review (WPR), Индия превзошла Китай и стала самой густонаселенной страной мира. Население Индии на конец 2022 года составляло 141,7 крор, а Китая — на 50 лакхов больше, заявленное 17 января.

По данным на 18 января, население Индии увеличилось до 142,3 миллиарда человек.

Здесь, в этой статье, мы предоставили список 10 самых густонаселенных стран мира.

Список наиболее населенных стран приведен ниже:

Сно. | Страна | 2023 Население | Всего мира Население % |

1. | Индия | 1 422 750 470 | 18,09 % |

2. | Китай | 1 425 830 081 | 17,61 % |

3. | США | 335 903 903 | 4,18 % |

4. | Индонезия | 280 829 472 | 3,50 % |

5. | Пакистан | 231 731 196 | 2,88 % |

6. | Нигерия | 216 375 148 | 2,72 % |

7. | Бразилия | 216 375 148 | 2,73 % |

8. | Бангладеш | 216 375 148 | 2,11 % |

9. | Россия | 146 092 401 | 1,81 % |

10. | Мексика | 132 354 424 | 1,65 % |

Остальной мир

| 3 432 996 038 | 42,74 % | |

ВСЕГО Мир | 8 031 800 337 | 100,00 % |

Читайте также:

- Сколько стран в мире?

- 10 лучших армий мира

- 10 самых могущественных стран мира

Население Китая и Индии превышает один миллиард, что делает их двумя крупнейшими странами мира по численности населения.

Классная программа по цифровому маркетингу Пакетная программаЦифровой маркетингГрафический дизайнMS Excel (10 часов)Курс подготовки к собеседованиюПрограмма предпринимательства

IIT-JEE Mains & AdvancedIIT-JEENEETNDASSC GDSSC CGLSSC CHSLCTET Paper 1CTET Paper 2UPSSSC PETSSC MTSUP Police Constable

CUET12th Class Champion Program (Hindi Medium) Maths Group12th Class Champion Program (Hindi Medium) Biology Group12th Class Champion Program (English Medium) Maths Программа чемпионов группы 12-го класса (средний английский язык) Биология Программа чемпионов группы 10-го класса (средний язык хинди) Программа чемпионов 10-го класса (средний английский язык)

Бесплатные демонстрационные занятия

Зарегистрируйтесь здесь для бесплатных демонстрационных занятий

Выберите категориюНавыкиПравительствоАкадемические науки

Выберите курс

Пожалуйста, заполните имя

Пожалуйста, введите только 10-значный номер мобильного телефона

Пожалуйста, выберите курс

Пожалуйста, заполните адрес электронной почты

Что-то пошло не так!

Загрузите приложение и начните обучение

Источник: safalta. com

com

Соединенные Штаты занимают третье место с населением около 325 миллионов человек.

Страны БРИК, Бразилия, Россия, Индия и Китай входят в десятку самых густонаселенных стран, что подчеркивает важность численности их населения для их экономического роста, поскольку развивающиеся экономики, как ожидается, будут доминировать в 21 веке.

Несмотря на то, что Международный валютный фонд относит Нигерию, Бангладеш и Мексику к развивающимся странам, их население составляет более 190 миллионов, почти 165 миллионов и около 129 миллионов человек соответственно.

Это свидетельствует о том, что проблемы развивающихся стран охватывают несколько континентов.

Интересно, что некоторые из крупнейших экономик мира, особенно в Европе, имеют относительно небольшое население.

Например, Великобритания, Германия, Франция и Италия входят в десятку крупнейших экономик мира с населением менее 100 миллионов человек, от 82 миллионов (Германия) до чуть менее 60 миллионов (Италия).

Вы также можете прочитать:

- Список первых в Индии: оборона, наука, управление, спорт

- Список важных дней января 2023 года: национальные и международные

- Список важных дней марта 2023 года: национальные и международные

- Список важных дней февраля 2023 года: национальный и международный

- Список биосферных заповедников в Индии

Более того, несколько небольших стран, таких как Монако, Люксембург и Каймановы острова, с населением менее миллиона человек, играют гораздо более важную роль в финансовом мире, чем можно предположить по численности их населения. Напротив, Канада, крупный экономический игрок и одна из крупнейших стран мира по площади суши, имеет относительно небольшое население — около 36,5 миллионов жителей.

Согласно последним сообщениям, Индия превзошла Китай и стала самой густонаселенной страной мира.

Leave a Reply